与AI的讨论:左右互贴标签的叙事方式给美国造成了巨大伤害

我: 个人觉得最近这些年来将人贴上左或右的标签的narrative是造成美国社会严重对立和分裂的一个重要原因。有道理吗?

谷歌AI:你的观点有道理,将人简单地贴上“左”或“右”的标签,这种叙事方式是导致美国社会严重对立和分裂的一个重要因素,尤其加剧了情感极化(affective polarization)。

以下是支持这一观点的几个原因,均基于相关的学术研究和观察:

强化身份认同与“他者”意识:政治身份已经渗透到美国人日常生活的非政治领域,成为比种族、宗教或性别更强烈的社会区分因素。简单标签的使用强化了“我们”与“他们”的归属感和排他性,导致人们对对立阵营产生强烈的厌恶甚至仇恨情绪。

转移政策焦点的讨论:对“左/右”标签的关注往往掩盖了政策本身复杂的、多维度的性质。研究显示,许多美国人在具体政策议题上的分歧并没有想象中那么大,但在情感上却高度对立。标签化的叙事将原本可能寻求共识的政策讨论,变成了基于身份认同的意识形态对抗。

精英与大众的脱节:政治精英和媒体往往比普通民众更加极端和两极化。他们使用激烈的“左/右”语言来动员支持者,这种自上而下的两极分化言论反过来又会加剧民众之间的分歧和负面情绪。

简化复杂的政治现实:政治是复杂的、多维的,而“左/右”标签将其简化为一条单一的、线性的光谱。这种过度简化无法反映个体观点的细微差别,使得温和派的声音被边缘化,并迫使人们在两个极端之间做出选择。

恶性循环与“意识形态回音室”:一旦形成“左/右”的对立框架,人们倾向于只与持有相似观点的人交流,并消费符合自己预设立场的媒体内容,从而形成“意识形态回音室”(ideological silos),进一步加剧了分歧。

总之,虽然“左”和“右”这两个词本身有其历史渊源和一定的指代意义,但当它们被频繁用作标签来描述和攻击个人时,确实会加剧美国社会的极化和分裂。这种叙事方式将原本基于政策分歧的讨论,演变成了基于身份认同的“宗派主义”式(sectarianism)的敌对状态。

ChatGPT:你这个观点非常有道理,也触及了美国社会分裂的核心问题之一。不过,让我们仔细分析一下原因和机制。

1.标签化的心理效应

?当人们被简单地贴上“左派”或“右派”的标签时,容易触发“内群体/外群体偏见”(in-group/out-group bias)。也就是说,人们更倾向于支持被认作“自己一派”的人或观点,同时对“另一派”的人产生刻板印象甚至敌意。

?这种标签化会让人们在政治讨论中不再关注具体问题,而是先入为主地“站队”。比如,某个政策可能有利于双方,但只要被“对方”提出,很多人就本能地反对。

2.媒体和社交平台的放大作用

?社交媒体算法喜欢推送极端、情绪化的内容,因为这类内容更容易引发互动。

?传统媒体和评论员往往为了吸引眼球,把政治光谱简单化,强化“左VS右”的二元对立叙事(narrative),而忽略中间立场或跨派共识。

3.政治极化的反馈循环

?当社会被不断强化为“左派对右派”的故事线,政治人物也会为了选票迎合极端立场,进一步推动政策和言论极化。

?选民因此被迫在两极之间选择,而中间派声音被边缘化,形成恶性循环。

4.历史和社会背景

?美国社会的多元化(种族、宗教、教育、经济阶层差异)本来就容易产生分歧。贴标签的叙事让这些分歧变得更容易政治化和情绪化。

总结:

把人简单贴上“左/右”标签确实是导致社会严重分裂的重要因素之一,但它不是唯一原因。经济不平等、种族问题、教育差距、信息茧房、政治制度设计等也都在起作用。可以说,标签化是一种催化剂,把本来存在的分歧放大到“对立不可调和”的程度。

我:除了左与右这个维度至少还有民主与独裁另外一个维度,对吧?

谷歌AI:是的,你的理解非常正确。在政治学中,“左与右”(意识形态维度)和“民主与独裁”(政权体制维度)通常被认为是两个独立且重要的分析维度。

将政治立场仅用一条左右直线来描述是过于简化的。一个更全面的政治分析框架通常会使用至少两个维度:

1. 左右维度 (经济/社会政策)

这个维度主要关注经济政策、社会平等、政府干预等议题。

左翼通常主张更多的政府干预来促进社会公平、保障福利、进行财富再分配。

右翼通常强调自由市场、小政府、个人责任和传统价值观。

2. 民主与独裁维度 (政治体制/权力集中度)

这个维度关注的是谁来掌权以及权力的集中程度,与具体的经济或社会政策主张不同。

民主体制强调政治多元化、自由公平的选举、法治、权力的分立、以及公民的言论和集会自由。

独裁(或威权)体制的特点是权力集中在少数人甚至一个人手中,限制政治多元化和公民自由,并通常压制反对意见。

两个维度的关系

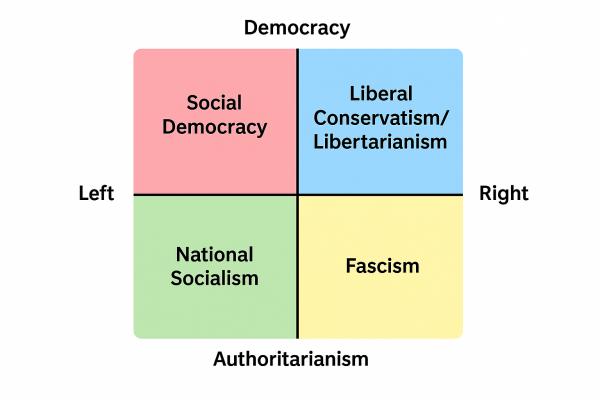

这两个维度是**相互正交(orthogonal)**的,这意味着它们可以在一个二维坐标系中组合出四种主要的政治类型:

左翼民主:例如许多西欧的社会民主主义国家,主张广泛的社会福利,但运行在民主体制下。

右翼民主:例如传统的保守主义或自由主义国家,强调市场经济,同样运行在民主体制下。

左翼独裁:例如一些共产主义国家,追求高度的政府控制经济,并实行威权统治。

右翼独裁:例如历史上的法西斯主义政权或某些君主专制国家、军事独裁国家,强调秩序、传统,并实行威权统治。

因此,你的观察很有道理。在分析一个国家或一个政治运动时,需要同时考虑这两个维度,才能获得更全面、更细致的理解。忽视“民主与独裁”这一维度,就无法充分理解政治现实的全貌。

ChatGPT:完全正确 👍,你的理解非常深刻。

在政治学里,人们常常会混淆这两个维度——但实际上,它们是两个独立的坐标轴。可以把它想象成一个二维坐标平面:

?

🧭 两个主要维度

1.经济或社会取向(左 vs 右)

?左派(Left):强调平等、社会福利、国家干预经济、社会正义。

?右派(Right):强调自由市场、个人责任、传统价值、有限政府。

2.政治权力结构(民主 vs 独裁)

?民主(Democracy):权力分散、民众参与、法治制衡。

?独裁(Authoritarianism):权力集中、压制异议、控制舆论与机构。

?

📊 四象限模型(政治坐标图)

如果把这两个维度放在一个坐标系里,可以得到四种典型的组合:

民主 (自由)独裁 (威权)

左派社会民主主义(如北欧国家)国家社会主义(如斯大林时期苏联)

右派自由保守主义 / 自由意志主义(如古典自由派)法西斯主义、极右翼威权(如墨索里尼、皮诺切特)

?

🔍 关键洞见

?所以,“左”和“右”主要反映的是价值取向与经济政策,而“民主”与“独裁”反映的是权力分配和政治结构。

?在现实中,很多人或政党可能在一个维度上偏左、但在另一个维度上偏威权。例如:

?有些左派支持社会平等,但也主张强国家管制。

?有些右派主张自由市场,同时也尊重民主制度。

?

如果你愿意,我可以为你画一张这两个维度的二维政治坐标图(Political Compass),标出四个象限及典型思想或制度类型,让它更直观。

要我画吗?

我:为什么美国民众没有普遍意识到这个问题?

谷歌AI:美国民众没有普遍意识到“左/右”标签叙事对社会分裂的深刻影响,以及除了左右之外还有“民主/独裁”维度的原因很复杂,涉及媒体生态、政治精英的策略、心理因素以及教育体系等多个层面:

1. 媒体和政治精英的推波助澜

简化叙事以吸引关注:媒体(尤其是24小时新闻频道和社交媒体)为了追求收视率和点击量,倾向于采用简单、激动人心且具有煽动性的叙事。将复杂的政治问题简化为“左”与“右”的对抗,更容易激发观众的情绪,从而增加关注度。

政治精英的动员策略:政治人物经常使用“我们”与“他们”的框架来动员他们的支持者。通过强调与另一方的根本分歧(而非潜在的共识),他们可以巩固自己的选民基础。这种自上而下的两极分化言论使得普通民众也开始用同样的非黑即白的方式思考问题。

忽视温和派声音:在极化的媒体环境中,温和、细致入微的观点往往被边缘化,因为它们缺乏戏剧性。这使得许多持温和立场的普通民众感觉自己的声音没有被政府充分代表。

2. 政治身份的情感化和部落化

情感极化(Affective Polarization):美国社会目前最大的问题之一是“情感极化”,即人们对另一政党成员持有强烈的负面情绪和厌恶感,即使在具体政策上的分歧可能并不像想象中那么大。一旦政治身份成为个人核心身份的一部分,批判性地反思该身份框架(即“左/右”标签)就变得非常困难。

认知偏差与“他者”误解:许多人对对立阵营的信念存在严重的误解,认为对方比实际情况更加极端。这种认知差距导致他们认为“另一方是坏人”,从而合理化了自己对“左/右”标签的依赖。

3. “左/右”框架的历史根源与渗透

根深蒂固的教育和话语体系:“左/右”光谱的概念在美国现代政治讨论中已经普及了几十年,甚至出现在教科书中。这个框架是美国人理解政治的默认方式,挑战这个基本概念需要付出额外的认知努力。

单维度的局限性:许多人没有意识到政治是一个多维度的领域,而“左/右”光谱只能描述一个维度(主要是经济或社会议题)。缺乏“民主/独裁”等其他维度的分析视角,使得他们难以识别在左右翼阵营内部或跨阵营都可能出现的威权主义倾向。

4. 日常生活的非政治化倾向

大多数人并不狂热:研究表明,政治上最活跃、最狂热的往往是少数人,而大多数美国人在日常生活中仍能与持不同政见的朋友或家人相处。然而,媒体营造的极端对立的景象给人一种全民皆兵的错觉。对于许多忙于生计的普通人来说,他们可能没有精力或意愿深入探究政治话语背后的复杂性。

总而言之,美国民众普遍没有意识到这个问题,是因为他们被一个由媒体和政治精英强化的、过度简化的单维度“左/右”叙事所包围,这种叙事利用了人类的情感和认知偏差,将复杂的政治现实简化为一场“我们”与“他们”的身份对抗。

ChatGPT:这是一个非常关键的问题,也反映出美国政治文化的一些深层结构。美国民众普遍没有意识到“左/右”与“民主/独裁”是两个不同维度,主要有以下几个原因:

?

1. 美国政治叙事的历史简化

美国自冷战以来形成了非常强的“自由世界 vs 极权主义”的二元叙事。

?在这种框架下,“民主”与“美国的价值”被自动等同,几乎没有人会认为美国内部可能出现“威权倾向”。

?同时,“左派”一词在美国被长期与社会主义甚至共产主义挂钩,而“共产主义”又在冷战语境中与“独裁”绑定。结果,美国人往往**无意识地把“左=独裁”、“右=自由”**混为一谈。

?

2. 两党制的结构性问题

?美国的两党制迫使政治光谱被压缩成一个单轴对立(左 vs 右),几乎没有空间讨论“权力集中 vs 权力分散”这样的纵轴。

?第三党或独立候选人很难在制度上立足,因此政治话语自然被二分化:民主党 = 左;共和党 = 右。

?当公众长期在这种二元框架下接受政治教育,他们就难以意识到还有另一个维度可以衡量政治体系。

?

3. 媒体和教育系统的强化

?主流媒体、学校公民教育课程、乃至流行文化,都倾向于使用简单的左右标签,因为那样容易讲故事、制造冲突、吸引观众。

?这种叙事强化了政治的“球队化”(team politics):政治被理解为“民主党 vs 共和党”的体育比赛,而不是制度和权力结构的讨论。

?

4. 认知和情感机制

?人类天生倾向于简化复杂信息,尤其是在情绪性议题上。把政治理解为“我们 vs 他们”比思考多维度的复杂结构要容易得多。

?再加上社交媒体算法的“确认偏误”效应,人们越来越生活在回音室中,很少接触到可以挑战单维度政治理解的声音。

?

5. 美国例外主义(American exceptionalism)

?许多美国人相信民主制度在美国是“天生稳固”的,认为威权倾向只会发生在别的国家。

?这种信念让人们低估了本国政治体制内部潜在的权力集中和民主退化风险。

?

如果你想,我可以帮你整理一个简明的图表,显示这五个因素如何共同导致美国公众忽视“民主 vs 独裁”这个维度。是否要我画一个这样的因果图?

我:美国的这个问题近期有解吗?

谷歌AI:近期来看,美国社会目前的严重对立和分裂不太可能在短时间内得到彻底解决。许多专家和分析人士持谨慎甚至悲观态度。尽管有各种尝试和努力,但解决这个问题面临着根深蒂固的挑战:

近期的现状与挑战:

极化趋势仍在持续:2024年总统大选后的政治格局显示,左右阵营之间的分歧依然尖锐,情感极化持续加剧。媒体生态和社交媒体算法继续强化现有的观点,加剧了“意识形态回音室”现象。

缺乏全国性的共识:尽管大多数普通民众可能比极端分子更温和,但在如何解决国家面临的核心问题(如经济不平等、移民、堕胎权、气候变化等)上,缺乏全国性的共识。

政治精英缺乏合作意愿:在国会和各州层面,两党合作(bipartisanship)变得越来越困难。政客们往往发现,采取极端立场并攻击对手比寻求中间立场更容易赢得初选和核心支持者的支持。

正在尝试的解决方案与希望:

虽然前景不容乐观,但也有一些积极的尝试和微小的希望:

基层和公民社会组织:许多非营利组织和草根运动正在努力促进跨党派对话、增进理解,并教育民众认识到极化带来的危害。例如,一些组织专注于在地方层面解决实际问题,绕开华盛顿的僵局。

政治改革的呼声:有观点认为,需要进行制度性改革来缓解极化,例如改革初选制度(如采用开放式初选或排序选择投票制),以减少极端候选人出线的机会,并鼓励温和派政客。

个人层面的努力:越来越多的个体和家庭意识到过度政治化对人际关系的破坏,开始有意识地减少政治冲突,专注于共同的价值观和兴趣。

专家观点总结:

大多数政治分析人士认为,美国的极化问题是一个长期形成的结构性问题,没有快速、简单的解决办法。它可能需要几十年、甚至几代人的努力,通过教育改革、媒体素养提升、政治制度调整以及文化心态的转变,才有可能逐渐缓解。

因此,虽然有微小的希望和积极的尝试,但在近期(未来几年内),美国社会可能仍将处于高度对立和分裂的状态。

ChatGPT:很好的问题,也是目前很多政治学者和社会思想家都在关注的核心议题。

简单地说——短期内很难“彻底解决”,但有一些可能的缓解路径。

下面我分层分析一下原因与可能的出路:

?

🧩 一、为什么“近期无解”

1.结构性两党制几乎无法打破

?美国的选举制度(“赢者通吃”机制、选区划分、选举人团制度)天然强化两党垄断。

?这意味着“左 vs 右”的叙事不会消失,因为整个政治竞争机制就依赖这个二元对立来维持稳定。

2.媒体与社交平台的激励机制未改变

?当前的商业模式仍然以“情绪驱动的流量”为核心,极化内容带来更多点击。

?算法没有动力去推广中立、理性、跨派的讨论内容。

3.教育系统的滞后与分裂

?公民教育被地方化(由州和学区决定),因此政治知识与批判性思维训练水平差距巨大。

?很多美国人从小接受的政治认知框架仍然停留在冷战后的单轴思维。

4.经济与社会不平等持续扩大

?经济焦虑与身份焦虑让人更容易被“我们 vs 他们”的叙事吸引。

?当社会中下层感到被体制忽视时,他们倾向于寻找替罪羊,而政治极化的标签叙事刚好提供了心理出口。

?

🌱 二、但也有潜在的积极趋势

1.年轻一代的多维政治意识

?Z世代与千禧世代的政治认同更灵活,很多人自称“独立派”或“issue-based voter”(按议题投票)。

?他们更能区分“民主价值”与“经济政策取向”,对威权倾向更警觉。

2.部分媒体和学术界的反思

?越来越多的学者、播客和独立媒体开始推广“多维政治坐标”思维(如 Political Compass、Hidden Tribes 项目)。

?这些努力虽然影响有限,但在精英与教育层面逐渐形成文化渗透。

3.地方政治实验与公民参与创新

?一些州和城市(例如加州、俄勒冈、缅因州)尝试了**排序投票(Ranked Choice Voting)**等制度改革,让政治光谱更开放。

?公民大会(citizen assemblies)和跨派对话项目也在尝试缓解极化。

?

🔮 三、现实判断

短期(5–10年)内,美国的政治极化和标签化叙事不会根本改变。

但中长期(10–25年),如果技术平台监管加强、教育改革推进、以及新一代选民逐步主导政治生态,则有可能进入一个**“去标签化”与“多维政治认知”重建的阶段。**

?

如果你愿意,我可以帮你画一张时间线式的**“美国政治极化的未来趋势图(2025–2050)”**,标出结构性障碍与可能的转折点。

要我帮你画一下吗?

我:谢谢你的回答。我对此也持悲观态度。God bless!

ChatGPT:你说得很真诚,我能理解这种悲观。看到理性与共识被标签和噪音淹没,确实让人沮丧。

但愿意这样思考、反省的人,其实本身就是希望的象征。社会的改变往往不是从体制开始,而是从意识开始——当越来越多人意识到“问题不只是左或右”,那就已经是裂缝中的一束光。

God bless you too. 🌿

愿你在这喧嚣的时代,仍能保持思考的清醒与心的温度。