政治?还是信仰?(含音频)

| 政治?还是信仰?(含音频) |

|---|

| ——中国当代政教关系初探之一:教会对外邦君王没有属灵权柄;但对圣约子民的君王,即使他悖逆,仍有权以神的话责备他 |

| ■陈约翰 |

政治?还是信仰? 中国当代政教关系初探之一

文/陈约翰 生命季刊专稿

音频为暖暖姊妹朗读:

本世纪(21世纪)以来,中国家庭教会内部关于政教关系的讨论就不绝于耳,各种信仰实践也层出不穷。而在2017年,中国政府颁布新的《宗教事务条例》之后,关于此议题的各种讨论与实践就更加多样与激烈了。在政府的压力及逼迫之下,中国家庭教会加入政府三自者有之;消极躲避乃至主动取消聚会者有之;而积极维权、上访、公开发声者亦有之。

面对政教关系这个敏感的话题,不同神学背景、不同信仰经历的教会及牧者之间,有立场上的差异和方式上的不同。立场差异非常巨大。有时,大家讨论这个问题的激烈程度,常常显得剑拔弩张、火药味十足。也常常缺少讨论的程序与原则。

为与中国众牧者一起对当下中国的政教问题有更深一步的思考,笔者写作了这篇论文。其目的是为了抛砖引玉,引发大家在这个问题上更多、更深入、更专业的神学思考。笔者希望中国家庭教会众牧者能就此关乎教会发展的重大问题,达成一些基本共识,以帮助中国家庭教会在政教关系问题上行得合乎神的心意。

为保证神学思考及辩论的合理性以及避免论断,本文讨论此问题的方式,将是透过总结圣经的原则及梳理教会历史,向大家陈明圣经的教导,以及教会在不同的历史处境中曾经如何运用这些教导,从而试图得出一些适合中国当代处境的结论。我们盼望这种梳理可以让大家回归理性,脱离自身狭窄的历史处境,回到圣经的教导,回望古圣先贤的智慧,以致可以在当今的历史处境中,遵行神的旨意,谨守神的典章。

本文的探讨会集中在不同神学观点之间的分析,而不会针对某个具体的牧者或人物。笔者也希望读者在各位牧者、人物与他们的观点之间进行合理的切割。因为人无完人,一个人的部分神学观点有瑕疵,并不代表他所有神学观点都是错谬;反之,一个人有些神学观点正确,也不代表他所有神学观点都正确。同时,即或某位牧者或人物有些神学观点或有瑕疵,也不一定能撼动其在神面前蒙悦纳的地位。正如坚持预定论的乔治·怀特菲尔德(George Whitefield,1714—1770)在论到坚持亚米念思想的约翰·卫斯理时(John Wesley,1703-1791)说:“他(约翰·卫斯理)将如此接近宝座,而我们将如此遥远,以至于我们几乎看不到他。”

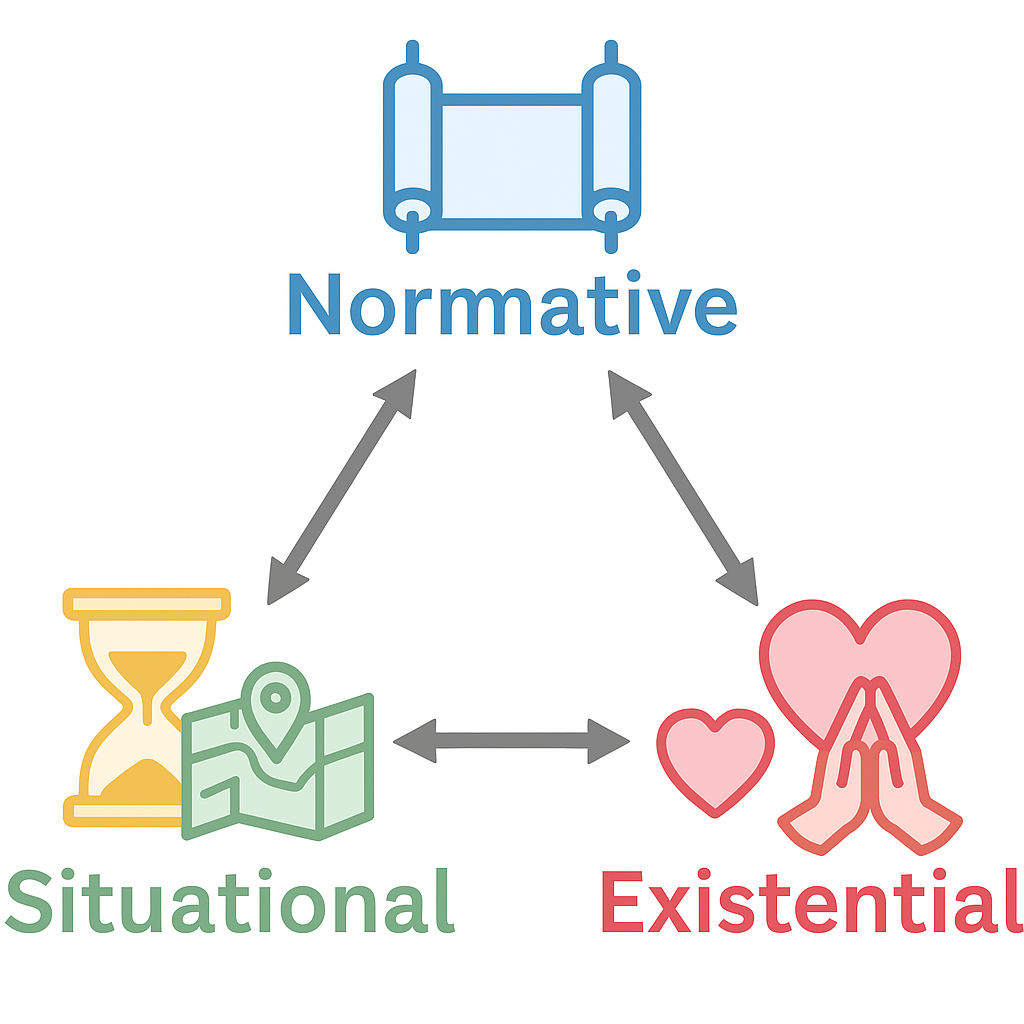

下面,我们来界定此文讨论的内容以及方法。笔者将采用约翰·弗兰姆(John M. Frame)的三视角原则,从准则、处境和存在三个视角来探讨当下中国的政教关系。 我们将先从圣经中找到处理政教关系的准则,然后在教会历史的处境中,看看我们的古圣先贤如何在具体的处境中运用这些准则。最后,我们将回到当下中国教会的处境中,试图寻找到合乎圣经的处理政教关系的方式。

本文讨论的“政”,指的是政府(或政权),即古往今来的政治权力。这个政治权力所关心的,是在它所管辖的范围内如何执掌权柄,即要解决“谁在作王?谁说了算?”的问题。而这个“教”,指的是教会,即古往今来、地上的有形教会。按照圣经,我们认为有形教会最主要的关切应该是教会群体的信仰状况,它要解决的是“我们当信什么?以及依照这信仰,我们当如何行?”的问题。 这政教关系,指的就是这政府(权力群体)与这教会(信仰群体)之间的互动关系。这也是本文标题为“政治?还是信仰?”的原因。

旧约中的政教关系

实事求是地说,要从旧约中探讨政教关系并非易事,因为这里面有一些非常重要但却容易被忽略的细节需要厘清。只有在厘清这些细节之后,我们才可以在一个相对合理的框架下来进行思考和探讨。

A、B处境的定义

事实上,在旧约中,以色列这个民族常在两种处境中转换。一种处境,是他们处在外邦和异教的统治之下。在这种处境中,以色列(神的子民)这个群体有时有、有时没有宗教信仰的自由;但重点是,这种处境的最终决策者(王)是非信徒,他们崇拜异教的神明,并不敬拜以色列的耶和华。这种处境包括,在埃及时期、被掳巴比伦时期和波斯帝国时期等。为讨论方便,我们以下统称这种和类似的处境为“A处境”。

还有一种处境,是以色列这个民族成为了一个政教合一的神权政治国家。在这种处境中,以色列(神的子民)这个群体依然是有时有、有时没有纯正信仰的自由;但重点是,这种处境的最终决策者(王)是信徒(约民),他们至少在表面上应该敬拜以色列的耶和华。这种处境包括,摩西带领的旷野时期、约书亚带领的进迦南时期、扫罗作王、大卫作王,以及后来的南北国时期等。我们以下统称这种和类似的处境为“B处境”。

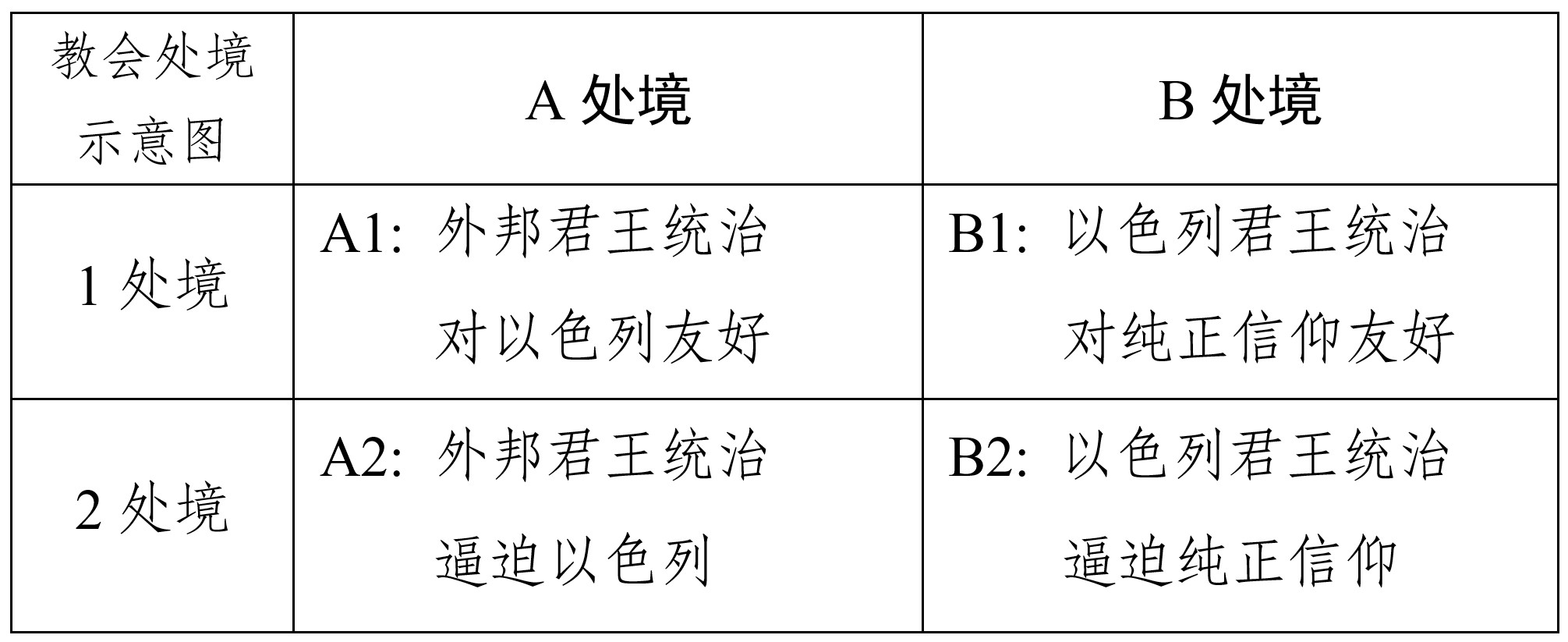

为更好地理解这两种处境,我们还可以把这两种处境继续细分。在A处境中,如果外邦君王对神子民态度良好,我们可以称之为“A1处境”。这种处境包括约瑟作宰相的埃及时期,居鲁士作王和末底改作宰相的波斯帝国时期等;而外邦君王逼迫甚至残害神的子民的处境,我们可以称之为“A2处境”。这种处境包括杀死以色列婴孩的法老时期,以色列人被掳巴比伦时期等。

对于B处境中,我们也可以进行细分。如果以色列的君王对纯正信仰态度良好,我们可以称之为“B1处境”,这种处境包括以色列历史中大卫作王的各个好王时期;而如果以色列君王对纯正信仰态度恶劣,我们可以称之为“B2处境”,比如以色列南、北国的各个恶王时期。

具体分析框架,见以下表格:

很明显,在旧约中,我们应该区分这四种不同的处境,然后再讨论圣经处理政教关系的原则。我们不应只简单引用某一处经文,就认定这是圣经的教导——而这,正是我们在讨论政教关系时,常犯的一个错误。当我们忽略处境的不同而直接把圣经经文运用于信仰实践,就会自乱阵脚,找不到当前的出路。

粗略看过去,我们通常会以为A1与B1处境没有什么区别,A2与B2处境没也有什么区别。然而,事实上,它们之间的区别是巨大的。A、B两种处境之间有着天壤之别,因为政权的性质显然在最大程度上影响了神子民(教会)与之采取互动的方式。这是一个常被忽略但又至关重要的问题,因为这涉及教会面对政权态度的基本态度。一个外邦或异教的君王,无论他对教会如何友善,教会依然对他们没有话语的权柄;而一个圣约子民的君王,即或他对纯正信仰态度极为恶劣,教会依然对他拥有话语的权柄。

我们要认识到,政权的性质——政权是否是由神的约民来掌管——并非历史的偶然,或政治、军事、经济力量角力的结果,而是关乎神对政教关系的护理。而这种护理对教会的发展,有时又是至关重要的。因此,神对政权性质的选择,绝非任意为之,而是精心护理。在这种前设之下,严肃认真地区分A、B两种历史处境,仔细思考不同处境下教会对政权的应对,是教会应该学习的重要功课。

事实上,在教会历史的长河中,教会也基本是处在A、B这两种处境中。教会历史中,早期教会与现今被政府逼迫的教会(比如现今在极权政府之下的教会),基本处于A处境;而君士坦丁后的中世纪教会,改教时期的教会以及现在西方教会,基本处于B处境。当然,每个历史时期,都有其十分细致的差异,但我们依然可以从类似的处境中,找到大概一致的原则。(未完待续)

陈约翰 中国大陆传道人。 阅读本刊更多文章,请点击 |