中国制造2025胜利实现后.喜迎华为为你勾勒智能世界2035宏大叙事

10 个重点产业方向(十大战略行业):

新一代信息技术(含芯片、AI、云计算、通信设备);

高档数控机床与机器人(工业自动化、智能制造);

航空航天设备;

海洋工程与高端船舶;

先进轨道交通装备(高铁、城轨);

节能与新能源汽车(整车与电池);

电力设备(大型发电、输配电设备);

农业机械;

新材料;

医药与高性能医疗器械。战略与国际研究中心+1

本土化率目标:到2020 年关键零部件/基础材料国产化率提升到 ≈40%,到2025 年力争达到 ≈70%(用于减少对外依赖,尤其在芯片、基础材料与关键设备上)。维基百科+1

提高制造业自动化与智能化水平:大规模推广工业机器人、数控设备、工业软件与“智能工厂”,并鼓励地方政府投资“智能制造示范区”。merics.org

扶持本土龙头与整机厂商国际化:通过补贴、税收、国资投入和产业基金支持(例如半导体基金、新能源车补贴、装备制造投资基金等),培育能在全球市场竞争的中国企业。merics.org+1

建立产业标准与专利池:鼓励国产设计标准化、专利申请,减少被“卡脖子”风险(标准制定、知识产权战略)。cset.georgetown.edu

重大工程与旗舰项目:示范工程(如国产大型飞机 COMAC C919 项目、国产高铁装备出口项目、国产核电/风电设备示范、国家级半导体产线等)。维基百科+1

提升 R&D 投入与人才培养:企业与高校协同,扩大研发支出、培养制造业工程与研发人才。merics.org

二、截止 2025-10-17 的实现情况(分项说明)

下面将重点把“已明显实现 / 部分实现 / 未实现或短板明显 / 具有争议”分别列出,并在每项后给最关键的证据来源。

已明显实现(或实现度高)

新能源汽车(整车与电池)——基本实现领导地位与全球市占:

中国已成为全球最大的电动车生产与销售市场,像 BYD、比亚迪、蔚来、理想等企业在国内外销量显著增长,电池制造(宁德时代等)具备全球影响力。产业链规模化、成本与量产能力实现了“追赶并部分领先”。金融时报+1

高铁与轨道交通装备出口与技术积累——显著成功:

CRRC 等公司在高铁/城轨装备的制造与出口上有明显成绩,中国高铁技术与制造能力在若干领域处于世界前列(尤其整线施工、系统交付能力)。维基百科+1

部分电力设备与新能源设备(风电、光伏组件制造)——产能与出口:

中国厂商在风机、光伏组件、逆变器等环节具备大规模制造与出口能力。金融时报

部分实现(达到目标的一部分,但与官方设想还有差距)

机器人与自动化:规模与产量大幅增长,但“国产化率目标”未全面达成:

工业机器人装机量快速上升,本土厂商扩大产能。但多份报告显示国内厂商在高端核心部件(高精度伺服、减速器、控制系统)仍依赖进口,本土市场份额未达到官方最乐观目标(如 70% 的高端国产化目标)。例如 2024 年本土在国内工业机器人市场占比约不到70%(不同报告给出的数字在 40%–60% 区间),说明“数量增长 + 高端能力不足”的并存。merics.org+1

国产大型民用飞机(COMAC C919):商业化运营启动,但仍不是完全替代与全球主导者:

C919 已进入中国国内航空公司商用运营与交付(实现了重要里程碑),但在国际认证、关键发动机与某些关键系统上仍依赖国外供应,且市场份额远低于波音/空客。维基百科

生物医药与医疗器械:研发与产业化加速,但核心高端器械/创新药仍有短板:

制药与器械产业规模扩大、创新药与国产器械增加,但在某些高端生物制剂、专利药与精密医疗设备上仍存在依赖进口的情况。merics.org

未实现或短板明显(重点“卡脖子”领域)

半导体(芯片)自主化目标未完成——依赖依然显著:

虽然中国在晶圆制造(SMIC)与产业链下游做了大量投入,并成立国家与地方半导体基金,但到 2025 年为止,高端工艺(例如 7nm 及更先进节点)仍受制于海外设备/设计生态;总体上未达到 2025 年 70% 自给的目标。对外技术限制(美国与盟友的出口管制)也在 2024–2025 年进一步加剧,限制了短期内完全实现自主。rhg.com+2rhg.com+2

在若干高端制造核心元器件与工业软件(EDA、工业控制内核等)上仍有明显短板:

例如高级 EDA 工具、某些高端传感器、精密机床关键件等仍广泛依赖进口。报告指出技术竞争力在若干“软硬件结合”的高端环节未能彻底突破。rhg.com+1

具有争议或难以量化的项

“70% 本土化率”这个官方量化目标的统计口径争议大:

有关“本土化率”计算口径(按价值、按关键件、按整车/整机)存在差异,不同机构给出的完成度不同。多数独立评估认为总体未完全达标,但在若干领域接近或超额完成(如电动车整车与电池链)。rhg.com+1

总体生产率与企业效率的提升——学术与实务界意见不一:

虽然产能与产值大幅上升,但有关“是否实质提升了中国制造业的全要素生产率(TFP)”与“是否长期可持续”的学术争议仍在。部分评估认为政策推动了规模与产业化,但对企业长期创新能力与效率的提升效果参差。merics.org+1

初步草稿:2035 智能世界 — 给“普通人”的说明书

以下内容是把报告中的技术趋势与生活想象“通俗化、故事化”改写,去掉大段抽象辞藻,力图让每一个普通读者看了就能“脑补画面”。

一、日常生活场景:穿戴、观察、交互

智能眼镜 / 增强现实 (AR/空间计算) 成常态

你戴上智能眼镜或隐形显示设备,眼睛所看之处,就能即时出现那物件的“背景介绍”(比如名字、生产信息、历史、评价、维修记录)。比如看一辆电动车,眼镜边上弹出它的型号、电池寿命、能否充电。

与此同时,你也能看到虚拟指引箭头、翻译字幕、导航路径与提示信息叠加在真实视野上,几乎用“现实 + 虚拟图层”来共同构建日常视觉界面。全景语音 / 自然语言 + 多模态交互

你可以对家居电器说“请给我一杯温水”,房子的智能系统听懂、执行。你可以用手势、眼神、语言混合发号施令。交互方式不再局限于屏幕点击,而是更自然、更直觉。

二、居住 / 城市 /出行

15 分钟生活圈(又称“社区即城”)

每个人不必长途通勤:生活所需(吃饭、购物、医疗、娱乐、教育)在半小时甚至 15 分钟内可达。供给端、物流端、交通系统高度配套,社区具备“小型商超 + 医疗点 + 教育 +社区共享设施”等,“所需即取”的设施网络化。智能交通 / 机器人出行

自动驾驶、RoboTaxi(无人驾驶出租车/共享车)成为主流。你叫车时,车辆直接开到你门口,无需开车。交通系统动态调度、优化,路网减少拥堵。

公共交通、地铁、无人车、空中无人出行(小型空中飞行器)都会融合在“出行即服务(Mobility as a Service, MaaS)”系统里。智能社区 / 智能家居

家庭拥有清洁机器人、陪伴机器人、环境监控、智能温控/照明/窗帘、健康监测设备等。房屋本身可变换场景(例如墙面可变成显示屏、投影、增强现实空间)。

家里的电器、电网、能源系统协同工作:比如你用电高峰期,家里可能临时关掉部分不关键设备;太阳能 + 储能 + 智能调度保障整体用电稳定。

三、身份、信用与治理

数字身份 + 社会评分体系

每个人都有一个“数字身份 + 信用 / 信誉指数 / 社会评分”。你的行为、公共记录、社交网络、纳税、消费、违规记录等都会影响这个指数。

若你违反规定(如违法行为、未按规定行为等),系统可以瞬间“断你数字货币帐号 / 金融服务 / 水电气 / 出行权限 / 社交账户”等,作为即时惩戒手段。

反之,良好行为/高评分者可获得优惠、激励(如更多服务、信用贷款、优先权限)。万物互联 + 实时感知 / 智能体

凡是物体(车、窗、门、家具、设备)都有联网能力,成为“智能体(Agent)”。

它们能互相通信、共享信息、协作决策。举例:你回家,地面传感器、门锁、灯光、窗帘、室温系统联合感知你的到来、调整环境、迎接状态。

四、能源 / 电力 / 生态系统

新能源主导 + 动态电网

可再生能源(太阳能、风能等)发电占比超过 50%。电网不再单向供电,而是“源-网-荷-储”一体化:家庭电动车可反向供电给电网(V2G, Vehicle to Grid)。

能源系统本身具备感知、决策、调度能力,每一焦耳电能都可能有可编程属性(Token + 能源管理)。

在用电波动大时,系统根据优先级、需求、能源状态自动优化分配。

五、健康 / 医疗 / 饮食

健康被拆解为可监控指标

你的身体指标(血压、血糖、心电、睡眠、呼吸等)被穿戴设备 / 植入设备 / 家庭传感器实时监控。系统会预警异常、自动建议干预、翻看历史趋势。

对慢性病、早期病变,有预测机制,可以在症状显著前给出干预建议。精准饮食 / 个性营养系统

基于基因、微生态、身体状态、消化系统等,系统给你每日推荐“食材 + 营养组合 + 烹饪方式”的菜单。你家厨房可以是“智能厨房”:食材自动识别、烹饪机器人 / 智能炊具自动执行。远程医疗 / 医疗普惠

医疗网络高度覆盖,偏远地区的人能通过远程会诊、AI 辅助诊断获得专家级服务。AI 医疗助手成为普遍工具。

医疗资源调度更灵活,医院与社区、家庭体系更加融合。

六、工作 / 学习 /娱乐

人机协同 / 共创工作模式

在办公室 / 工厂 /设计场景中,人类和 AI 智能体协同工作。你负责高层思考、判断、创造性决策;AI 负责预算、模拟、执行、重复性任务。

许多普通工作(如数据录入、初步分析、常规检查)可能被 AI 自动完成。教育即终身 + 混合教学

教育模式更加个性化、因材施教。AI 教师 / 助教与人类老师共教。你可以随时切换到某个主题深度学习,系统根据你的理解进度动态调整。

校园、社区、网络无缝融合:在线 + 线下深度协同。沉浸式娱乐 / 元宇宙体验

你可以戴 VR / AR 装置参与半实景游戏、社交、旅游体验,“虚实融合”的娱乐形式是常规。

虚拟世界 / 镜像世界和现实世界边界淡化,有时候你在现实中走动,同步在镜像世界里体验另一种互动。

限定语与不确定点(即可能是“愿景”而非必然实现)

是否“断电断水断粮”的权限在现实中会被法规、伦理、人权约束;报告中说“可控能力”有可能被滥用,这在社会治理层面是极具争议的话题。

“数字身份 + 社会评分 + 统一断服务”在法律 / 隐私 /伦理层面难以完全无争议落地。

在偏远 /落后地区、极其贫困人群或地理限制区域,可能难以直接享受上述全部便利。

技术突破(如 AGI、自主智能体、算力架构革命)有不确定性,不一定能在 2035 年前完全成熟或普及。

《2035智能世界:普通人的生活说明书》

基于华为《智能世界2035》报告精简改写

以“日常生活”视角呈现技术趋势

去除口号与抽象词,只讲人能体会的变化

一、家的新形态:智能空间、懂你的房子

原意:

家庭空间将成为一个“主动响应”的智能体,能理解人的行为、情绪与需求。

生活画面:

2035年的房子会像一个温柔而理性的管家。

你一回家,门锁自动识别面孔;空调与灯光按照你平日的喜好自动调整;厨房里的炊具检测到你回家了,开始加热晚餐。

冰箱记录食材剩余量,并自动补货,隔天无人机把新鲜蔬菜送上阳台。

当你情绪低落、心率上升时,客厅灯光自动变暖,音响播放你喜欢的舒缓乐曲。

现实可行性:

→ 家电、家居、健康穿戴设备已在互联。

→ 大数据与AI情绪识别在逐步成熟。

→ 完全“无声感应”的家居控制仍需更精准隐私保护。

二、衣食住行:每一步都在计算

1. 出行

原意:

智能交通体系全面自动化、网联化。

生活画面:

你出门不用开车。

你对智能眼镜说一句“去上班”,一辆无人车自动驶来。

车里没有方向盘,只有座椅与屏幕。途中道路灯、红绿灯、车流全由AI协调,堵车几乎绝迹。

所有交通数据实时共享,你知道哪一辆公交几分钟后到站。

现实可行性:

→ RoboTaxi 已在部分城市试点。

→ 交通数据互联仍受法律与城市协作限制。

2. 购物与饮食

原意:

万物互联下的智能供应链、自动消费。

生活画面:

你每天不再“买菜”,而是订营养方案。

厨房里的系统知道你今日运动量与血糖趋势,自动配出一份“最佳晚餐计划”。

智能锅具根据系统设定烹饪出味道一致的菜肴。

垃圾桶自动识别可回收物,积分返还到你的碳账户。

现实可行性:

→ 智能食谱、厨房机器人已商业化。

→ 全自动食材配送体系仍需普及。

三、工作与学习:人与AI共事

原意:

人工智能与人协同决策;教育和办公将数字孪生化。

生活画面:

你坐在家中的工作舱,墙壁投影出 360° 虚拟会议室。

你的AI助手在另一端同步整理会议纪要、自动起草报告。

当你需要分析复杂数据,它帮你做完建模与可视化。

教育方面,孩子的课程系统会根据学习进度和兴趣自动调整;AI 老师监控其专注度与情绪,实时提醒“喝点水,休息 5 分钟”。

现实可行性:

→ 协作AI与个性化教育正在形成。

→ 大规模取代人类工作的领域仍有限。

四、健康与生命:身体联网、疾病可预测

原意:

健康管理全面数字化,AI 辅助诊断普及。

生活画面:

你不需要每年体检。

智能手环、睡眠床垫、马桶分析模块持续上传身体指标。

当系统检测到异常趋势,会推送“请去社区医疗舱复检”。

社区诊疗舱里是AI医生:扫描虹膜、声纹、皮肤颜色,就能出初步诊断报告,并自动预约药物配送。

现实可行性:

→ 可穿戴设备已广泛普及。

→ 数据隐私、医疗责任仍是未解难题。

五、城市与能源:一座城市自己在思考

原意:

城市的“数字孪生体”实时反映现实运行状态,实现资源最优分配。

生活画面:

城市像一台超级电脑。

每条街、每盏灯、每根水管、每个摄像头都联网。

城市“大脑”能实时看到哪里拥堵、哪里漏水、哪栋楼能耗超标。

地震或暴雨预警自动触发应急指令,救援无人机即刻出动。

能源调配也智能化——你家屋顶的太阳能板在白天发电,晚上余电自动回馈电网换积分。

现实可行性:

→ “城市大脑”已在杭州、深圳、迪拜等地试点。

→ 跨系统数据兼容与隐私保护仍是挑战。

六、身份、信用与社会管理:数字人的镜像

原意:

全社会实现数字身份与可信数据流通。

生活画面:

每个人都有一个统一的数字身份:

身份证、医保卡、银行卡、驾驶证、健康码、社交账户、碳积分,全都整合在一个加密身份中。

支付、出行、办事都可一键验证。

系统能实时评估你的社会信用。若多次违规、恶意欠费、造假,信用分下降,你可能暂时无法使用部分公共服务(如共享出行、数字货币账户)。

当然,也可通过良好行为恢复积分。

现实可行性:

→ “数字身份”技术已在电子政务中落地。

→ “社会信用一体化”在伦理层面有争议,实施需严格法制约束。

七、信息与意识:增强现实的日常

原意:

AR/VR 设备与人类感知融合,信息随处可得。

生活画面:

你的眼镜可以识别周围的一切:

看一栋老建筑,眼前浮现它的历史;

看一幅画,作者简介自动弹出;

走进超市,虚拟导购指示优惠商品。

现实世界成为“信息的皮肤层”。

你可以在街头与远方朋友并肩“虚拟散步”,他出现在你眼前的投影中。

现实可行性:

→ AR 眼镜、空间计算逐步商业化。

→ 全场景信息覆盖仍需庞大算力与数据基建。

八、数字货币与经济运行:自动结算的社会

原意:

货币数字化、价值交换自动化。

生活画面:

工资、租金、水电费、保险都自动结算,无需手动操作。

智能合约根据条件自动触发:

孩子成绩达标→教育基金发放;

家中能耗超标→碳积分自动扣除。

你在国外旅行,手机钱包自动切换当地货币。

现金几乎消失,交易瞬时完成。

现实可行性:

→ 数字人民币与区块链结算体系已试点。

→ 仍需全球金融协作与隐私监管平衡。

九、社会伦理与风险提示

报告隐含的警示:

技术越便利,越需要边界与人性约束。

生活警示画面:

当所有行为被感知、记录,个人隐私可能趋近透明。

当AI算法取代多数决策,人类可能被动接受。

因此,2035的理想图景,也是一场对“技术与人权”“效率与自由”的平衡实验。

🏁 总结:从幻想到常态

| 领域 | 2035可能的状态 | 实现度趋势 |

|---|---|---|

| 智能家居 | 基本普及 | ★★★★☆ |

| 自动驾驶 | 大城市主流 | ★★★☆☆ |

| 数字身份 | 政务全覆盖 | ★★★★☆ |

| 智能医疗 | 普惠+远程化 | ★★★☆☆ |

| 万物互联 | 几乎无死角 | ★★★★☆ |

| 社会信用整合 | 仍有争议 | ★★☆☆☆ |

一句话总结:

2035年,“智能”不再是产品,而是空气。

生活的每个细节,都在无声地被感知、计算、判断——

人类获得了前所未有的便利,也开始重新思考“自由”的定义。

《2035智能世界:普通人的生活说明书》

基于华为《智能世界2035》报告精简改写

以“日常生活”视角呈现技术趋势

去除口号与抽象词,只讲人能体会的变化

一、家的新形态:智能空间、懂你的房子

原意:

家庭空间将成为一个“主动响应”的智能体,能理解人的行为、情绪与需求。

生活画面:

2035年的房子会像一个温柔而理性的管家。

你一回家,门锁自动识别面孔;空调与灯光按照你平日的喜好自动调整;厨房里的炊具检测到你回家了,开始加热晚餐。

冰箱记录食材剩余量,并自动补货,隔天无人机把新鲜蔬菜送上阳台。

当你情绪低落、心率上升时,客厅灯光自动变暖,音响播放你喜欢的舒缓乐曲。

现实可行性:

→ 家电、家居、健康穿戴设备已在互联。

→ 大数据与AI情绪识别在逐步成熟。

→ 完全“无声感应”的家居控制仍需更精准隐私保护。

二、衣食住行:每一步都在计算

1. 出行

原意:

智能交通体系全面自动化、网联化。

生活画面:

你出门不用开车。

你对智能眼镜说一句“去上班”,一辆无人车自动驶来。

车里没有方向盘,只有座椅与屏幕。途中道路灯、红绿灯、车流全由AI协调,堵车几乎绝迹。

所有交通数据实时共享,你知道哪一辆公交几分钟后到站。

现实可行性:

→ RoboTaxi 已在部分城市试点。

→ 交通数据互联仍受法律与城市协作限制。

2. 购物与饮食

原意:

万物互联下的智能供应链、自动消费。

生活画面:

你每天不再“买菜”,而是订营养方案。

厨房里的系统知道你今日运动量与血糖趋势,自动配出一份“最佳晚餐计划”。

智能锅具根据系统设定烹饪出味道一致的菜肴。

垃圾桶自动识别可回收物,积分返还到你的碳账户。

现实可行性:

→ 智能食谱、厨房机器人已商业化。

→ 全自动食材配送体系仍需普及。

三、工作与学习:人与AI共事

原意:

人工智能与人协同决策;教育和办公将数字孪生化。

生活画面:

你坐在家中的工作舱,墙壁投影出 360° 虚拟会议室。

你的AI助手在另一端同步整理会议纪要、自动起草报告。

当你需要分析复杂数据,它帮你做完建模与可视化。

教育方面,孩子的课程系统会根据学习进度和兴趣自动调整;AI 老师监控其专注度与情绪,实时提醒“喝点水,休息 5 分钟”。

现实可行性:

→ 协作AI与个性化教育正在形成。

→ 大规模取代人类工作的领域仍有限。

四、健康与生命:身体联网、疾病可预测

原意:

健康管理全面数字化,AI 辅助诊断普及。

生活画面:

你不需要每年体检。

智能手环、睡眠床垫、马桶分析模块持续上传身体指标。

当系统检测到异常趋势,会推送“请去社区医疗舱复检”。

社区诊疗舱里是AI医生:扫描虹膜、声纹、皮肤颜色,就能出初步诊断报告,并自动预约药物配送。

现实可行性:

→ 可穿戴设备已广泛普及。

→ 数据隐私、医疗责任仍是未解难题。

五、城市与能源:一座城市自己在思考

原意:

城市的“数字孪生体”实时反映现实运行状态,实现资源最优分配。

生活画面:

城市像一台超级电脑。

每条街、每盏灯、每根水管、每个摄像头都联网。

城市“大脑”能实时看到哪里拥堵、哪里漏水、哪栋楼能耗超标。

地震或暴雨预警自动触发应急指令,救援无人机即刻出动。

能源调配也智能化——你家屋顶的太阳能板在白天发电,晚上余电自动回馈电网换积分。

现实可行性:

→ “城市大脑”已在杭州、深圳、迪拜等地试点。

→ 跨系统数据兼容与隐私保护仍是挑战。

六、身份、信用与社会管理:数字人的镜像

原意:

全社会实现数字身份与可信数据流通。

生活画面:

每个人都有一个统一的数字身份:

身份证、医保卡、银行卡、驾驶证、健康码、社交账户、碳积分,全都整合在一个加密身份中。

支付、出行、办事都可一键验证。

系统能实时评估你的社会信用。若多次违规、恶意欠费、造假,信用分下降,你可能暂时无法使用部分公共服务(如共享出行、数字货币账户)。

当然,也可通过良好行为恢复积分。

现实可行性:

→ “数字身份”技术已在电子政务中落地。

→ “社会信用一体化”在伦理层面有争议,实施需严格法制约束。

七、信息与意识:增强现实的日常

原意:

AR/VR 设备与人类感知融合,信息随处可得。

生活画面:

你的眼镜可以识别周围的一切:

看一栋老建筑,眼前浮现它的历史;

看一幅画,作者简介自动弹出;

走进超市,虚拟导购指示优惠商品。

现实世界成为“信息的皮肤层”。

你可以在街头与远方朋友并肩“虚拟散步”,他出现在你眼前的投影中。

现实可行性:

→ AR 眼镜、空间计算逐步商业化。

→ 全场景信息覆盖仍需庞大算力与数据基建。

八、数字货币与经济运行:自动结算的社会

原意:

货币数字化、价值交换自动化。

生活画面:

工资、租金、水电费、保险都自动结算,无需手动操作。

智能合约根据条件自动触发:

孩子成绩达标→教育基金发放;

家中能耗超标→碳积分自动扣除。

你在国外旅行,手机钱包自动切换当地货币。

现金几乎消失,交易瞬时完成。

现实可行性:

→ 数字人民币与区块链结算体系已试点。

→ 仍需全球金融协作与隐私监管平衡。

九、社会伦理与风险提示

报告隐含的警示:

技术越便利,越需要边界与人性约束。

生活警示画面:

当所有行为被感知、记录,个人隐私可能趋近透明。

当AI算法取代多数决策,人类可能被动接受。

因此,2035的理想图景,也是一场对“技术与人权”“效率与自由”的平衡实验。

🏁 总结:从幻想到常态

| 领域 | 2035可能的状态 | 实现度趋势 |

|---|---|---|

| 智能家居 | 基本普及 | ★★★★☆ |

| 自动驾驶 | 大城市主流 | ★★★☆☆ |

| 数字身份 | 政务全覆盖 | ★★★★☆ |

| 智能医疗 | 普惠+远程化 | ★★★☆☆ |

| 万物互联 | 几乎无死角 | ★★★★☆ |

| 社会信用整合 | 仍有争议 | ★★☆☆☆ |

一句话总结:

2035年,“智能”不再是产品,而是空气。

生活的每个细节,都在无声地被感知、计算、判断——

人类获得了前所未有的便利,也开始重新思考“自由”的定义。

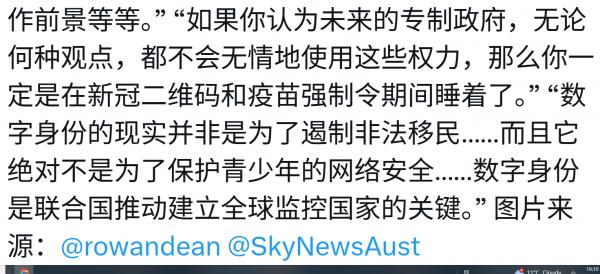

Must-watch mini documentary exposes the coordinated supranational agenda to build a global digital control grid—a fusion of digital ID, CBDCs, facial recognition and AI—designed to monitor and restrict every aspect of daily life as part of a Chinese-style social credit system.… pic.twitter.com/hANW4gXfgk

— Wide Awake Media (@wideawake_media) October 17, 2025

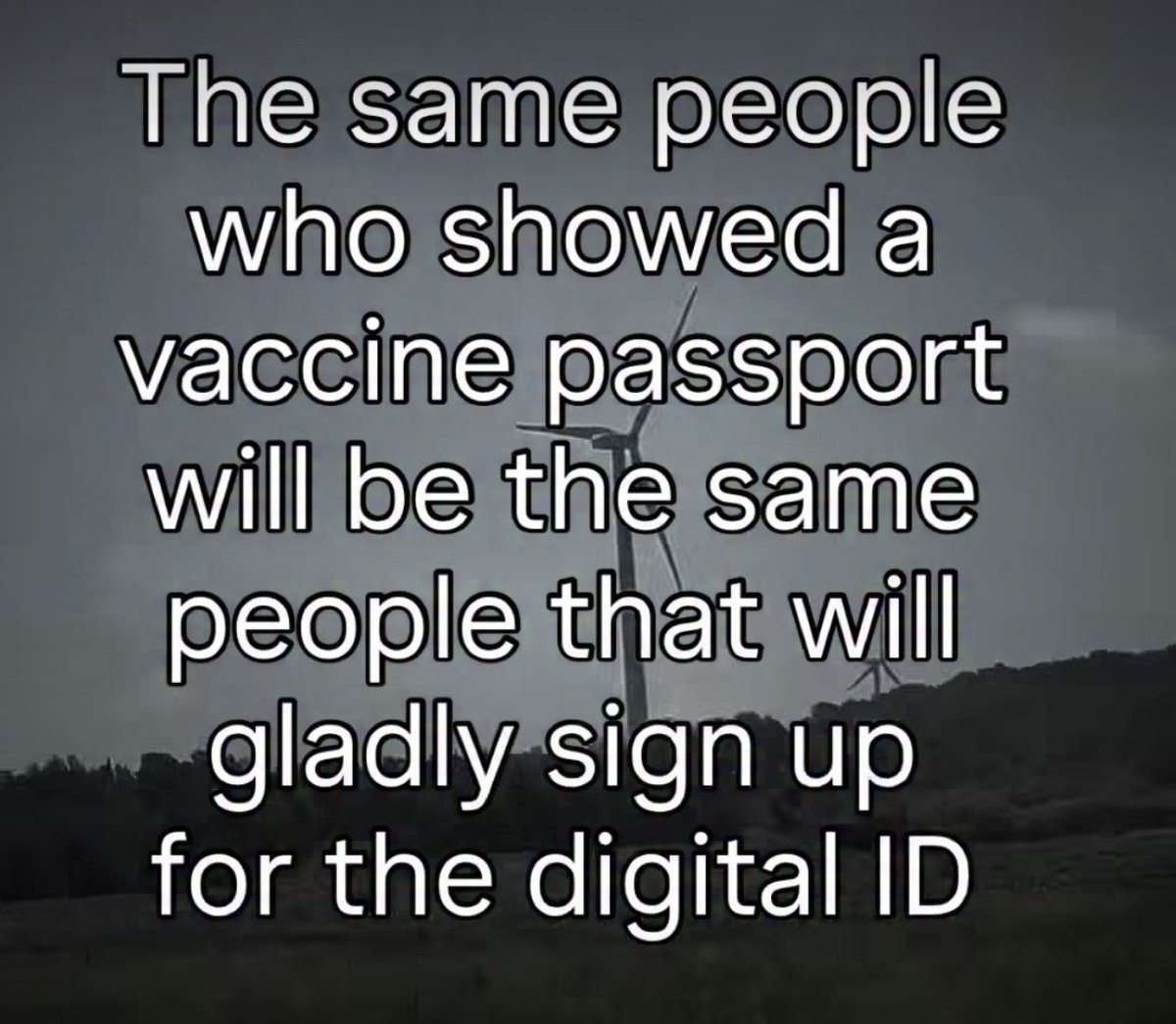

"They can't force you to have a digital ID."

— Wide Awake Media (@wideawake_media) October 17, 2025

"But here's the catch—they don't need to force you. They just need to make life impossible without it."

"So although there will be no law saying that you must, you just can't work without it, eat without it, bank without it, travel… pic.twitter.com/DFHuSZrE76

"Surrender to a digital ID and surrender your children's freedom."

— Wide Awake Media (@wideawake_media) October 17, 2025

Australian broadcaster Rowan Dean: "Digital ID is the end of democracy... and an irreversible step into a dystopian future of... digital currency controlled by governments, potentially leading to a Chinese-style… pic.twitter.com/MXOvobCNpu

Introducing the UN Digital ID...

— Wide Awake Media (@wideawake_media) October 16, 2025

"The United Nations is ready to digitally transform how it deals with identity, with a system to streamline information sharing, daily workflows, access to platforms and buildings."

"All of your personal... medical, travel, security... and… pic.twitter.com/nWwHUtOoMS

酷爱疫苗护照的人 亦是欢天喜地

注册登记数字身份的同一拨人

境内势力反华煽颠实录写真

皮带哥的丰功伟绩,坑害了多少平民百姓! pic.twitter.com/T2zHKAWVEA

— 坏球时报 (@HUAIQSB) October 17, 2025

https://x.com/PDDLQ/status/1979231194160980398

中秋季大部分被水淹,粮食主产区山河四省尤其严重,我8年前在微信群就提示过大家,疫情中应验一次,接下来或许会变本加厉,韭菜们做好准备自求多福吧! pic.twitter.com/WSi8JAJGZy

— 破幕推墙 (@POMTQ) October 17, 2025