我和我家必定事奉耶和华(2):我和我的外婆(含音频)

| 我和我家必定事奉耶和华(2):我和我的外婆(含音频) |

|---|

| ——外婆的一生平淡安静,敬虔度日,热心爱主,没有轰轰烈烈,只是默默无闻做她能够做的事…… |

| ■李以撒 |

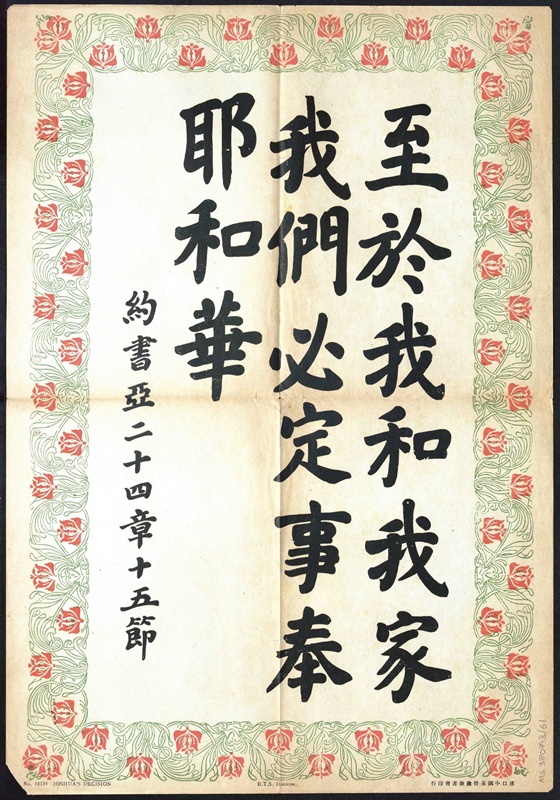

我和我家必定事奉耶和华 (二)

文/李以撒 《生命季刊》第114期

请阅读本文上篇:

音频为李慕溪弟兄朗读:

我和我的外婆潘秀贞

最敬爱的外婆

写这一段美好的回忆时,我常常流泪。因为外婆哺育我长大,她将在世的生命与爱倾注于我。她是因我而活在世上,当我有能力可以孝敬她时,她却在无大病情况下离我而去,不给我一点孝敬的机会,我一直怀有愧疚之心。但她是属神的人,是一个内有大爱、不为自己着想的人;我能够服事到至今,一直有她的影子伴随。她的榜样在激励着我。

作者幼年时与外婆合影 外婆的身世

外婆生于1905年,安徽肖县一个贫穷的山区丘陵地区,家有些薄田,但并不富裕。外婆的父亲在徐州做生意,认识外公的祖父,才认下这门亲事,外公外婆于1924年结婚。外婆生了三个孩子,大女儿和儿子,生下不久就死于疾病。我母亲出生后,全家对她非常小心照顾,生怕失去。曾外祖母不让外婆带女儿,曾外祖母自己带。但曾外祖母是个刻薄之人,外婆常常被虐待。曾外祖母口碑不是很好,管不好外公,最终家产被外公挥霍一空。外婆的体质很弱,在上个世纪三十年代感染过肺结核,在当时是不治之症,无药可治。外婆长得不好看,个子不高;外公长得很帅,一表人才,就嫌弃外婆,在外面胡搞。

作者外婆/外公与曾外祖母,两个孩子是亲戚家的,借来合影,表示人丁兴旺

外婆1940年信了耶稣,神治好了外婆的肺结核病。外婆是有怜悯心的人。对待家里的长工、短工,都给他们吃好,给他们方便。外婆就被曾外祖母咒骂。外婆信了耶稣后更受曾外祖母的逼迫,不给吃饭,不给进门,留宿门外,下雪天也如此,是常有的。外婆坚定相信耶稣,不动摇。教会看到外婆的情况,就将外婆介绍到徐州培正中学,帮助住校老师烧饭,兼做打扫卫生等杂工。正巧我母亲升学到培正中学,可以省去读书的学费。而外婆的杂工收入,都给外公拿去养家糊口。在培正中学,外婆出于爱心,帮助学生热饭,且总是多花时间把那些又冷又硬的饭菜尽量热透;还有些住校生要带一周的饭菜,天热会馊,外婆就会将自己的饭给她们吃。

后来我在上海、北京、徐州,遇到认识外婆的培正中学毕业生,知道我是外婆的外孙后,都怀着感激之心,向我述说外婆对她们的好,如何爱她们帮助她们,她们都非常怀念我的外婆。1981年外婆要在落葬时,我回徐州乡下,好多人都来见我母亲,他们都告诉我外婆的种种琐事,边哭边述说外婆的好,外婆在乡下也有很好的口碑。

我的大舅1948年只有两岁,生病很严重,奄奄一息,没钱医治。抱到外婆的学校门口,外婆也没钱,将大舅抱到教堂,请牧师为大舅按手祷告,也就好了。我大舅一直纪念我外婆的好,外婆有什么吩咐,大舅会照外婆的意思去做,因为他知道外婆是他的恩人。

徐州市有两个教堂,南关教堂戴牧师,西关教堂王恒心牧师。两位牧师对外婆都赞不绝口。1954年至1960年之间,外婆没有工作,专门去服事老人,不要工资,只管吃管住即可。南关的戴牧师,在北京见到我母亲,就告诉我母亲,外婆在他们教会如何如何出名,外婆做临终关怀,帮助过好多老人。王恒心牧师,1981年我去见他之时,知道我是外婆的外孙,拉着我的手说,你的外婆是非常好的人,在教会中做的都是无声无息的事工,帮助了好多老人,给教会减少许多压力。你外婆从来不讲自己对别人的好处,只是默默无闻地去做。

是的,在记忆中,从来没有听到外婆表述她的过去,她没有怨恨,也从来不说她为别人做过什么事。我只记得小时候发生的事,还有其他人说的早期事情。外婆是个文盲,她只会读自己用的圣经,和自己用的诗歌本。她是在教会里学会认字。只限于她自己的圣经,换一种版本,分开单独的字,她都不认识。诗歌本只限于她自己诗歌本,家乡音调,她可以一首一首地唱,约有两百多首。我从小试过太多次,我的作业簿批“叉”,错了,她说我得了十分;批“勾”,她说我得七分,说我不用功。

我在3-6岁时,跟外婆读圣经认识好多字,尤其是繁体字。外婆给我讲了许多圣经的故事,外婆是我的圣经启蒙老师。外婆讲了好多做人的道理:人有罪,不要犯罪;做人要老实,不可说谎;不可与人争执;看顾贫穷人,不可欺负人。在我人生的道路上,外婆的影子一直在围绕着我。

我对外婆的点滴记忆

我家住在一个新式里弄房,出前门称为新弄堂,出后门称为后弄堂。后面有一排房与我们是一排,原来有竹篱笆隔开,1964年篱笆被拆,两条弄堂都称为后弄堂,但是有很大区别。我们前排房福荫村孩子多,基本上都是有点家底人家;后排房合兴坊,基本上是职员和工人家庭。另外前排房造好就有卫生间和厨房间。后排房没有,是倒马桶,生煤炉,到了文革后期才装了煤气灶,倒马桶直到被拆迁。所以前排房在文革中成为抄家批斗对象。后排青年出了好多个红卫兵闯将。我们隔壁一家买下我们楼上的房子,他们有钱,知道我父亲是因信仰而死,对我们家很好,我们每月水电费都是付1.5元(当时每人的基本生活费为12元),直到外婆过世我们两家才分开计算。外婆用水电很节约,尽量减少我们对他们的负担。楼上有两个小女孩,隔壁是大我两岁的男孩,从小与他们为玩伴,我在这样的环境中慢慢长大。

1.我的童年(1960年——1964年)

我的外婆长得黑,皮肤都是皱纹,像一个老太太。外婆说的话是一般人都听不懂的安徽山区农村的土话。外婆从不说多余的话和闲聊的话,很安静,有人要与她说话,她就传福音:“信耶稣,得永生,免我罪过,做我中保。”因为她听不懂上海话和上海人说的普通话,与周边邻居交流很少。

我三岁从托儿所回家就由外婆带着。我胆子小,不会远离弄堂口,害怕迷路,每天生活很有规律。早晨我起床,外婆已做好早饭;吃完早餐,带我去买菜;回家外婆洗衣,洗菜做饭;下午仍然做家务。我就四处游荡找人玩。吃完晚饭,外婆整理好厨房就开始唱诗,读圣经。晚上没人和我玩,我就跟着外婆听她读圣经。外婆读圣经的音调是普通话。我也就这样学会普通话与外婆沟通。到吃饭的点,外婆就会在后门口,扯开嗓门叫我吃饭,喊不到会到弄堂里找我。有时肚子饿了,自己回家找饭吃。

外婆对我从不说重话,从不骂我;但看到我做错事、骂人,就要教育我。在我的记忆中,外婆唯一一次说要打我,举手但没有打下。那时我正用脏话骂人。外婆为我付出她所有的爱;太过于宠爱。我母亲就像严格的父亲,我犯错就被管教。但是我母亲三班倒,除了睡觉吃饭,根本没有时间管我。

这段时期较深刻的记忆

一,外公来上海治疗痢疾。外婆在家烧饭洗衣照顾外公。外婆宽宏大量地接待外公,是因着她爱主的心。外婆于1944年离家就再没有回去过。外公的胡作非为,使外婆与外公没有交集。外公住在很小的储藏室,有门有窗。

其二,父亲过世那天,接到母亲传呼电话,外婆带着我匆匆赶到医院,见父亲最后一面,父亲叮嘱我要听话,父亲也没有力气多讲话,外婆和我就离开医院往回走。因为天气暖和,我穿着棉袄、棉裤;去的时候没什么感觉,回来的时候我又热又累又渴。我就赖着不走,看到木堆就爬上去休息。外婆拉不住我,只能在原地等我,拿我没辙。我想走的时候就快走,看到石堆就往上爬;看见黄沙堆就往上爬。外婆只能在原地等我玩够再走,这样到晚上天已黑透才到家,外婆一点没有埋怨我。

其三,我母亲带我去杨志洁的家,杨志洁是送我家房子的陈有英的表妹。她常常记念我们家。每年12月6日父亲的过世日,她会来我家看望我们,每次一定给我5元钱,直到1973年。我去过她家好多次。

母亲也带我去过苏传远牧师家,他妻子非常慈祥,每次去都会跪下祷告,为我和我家祷告,可惜在文革中过世。后来经常去看望苏牧师,他活到90多岁。离苏牧师家不远处是丘少陵医生家,因为他常常记念我家,一次我母亲带我去。我大约7周岁不到,大人在说话,平时我会坐在边上听她们讲话。这次我在一楼玩,看到很大的园子,开门走出去有条小道直通远处院子大门,刚走出十几步,只见一条大狗边叫边奔来,吓得我回头就跑,正好丘医生的女儿丘道芳听见声音跑出来,我直扑在她身上,吓得我浑身发抖。丘道芳喊住狗,让狗走开,我才回到房间内。从此我看见狗就很怕,见狗绕路走。

其四,杨益青1963年开始在上海看病就住我家,外婆接待她。杨益青总是早出晚归,探望弟兄姊妹们。她乳腺癌加上转移到淋巴结,胳膊红肿,比原来的胳膊粗一倍,左胸口也有伤口。1966年,她被通知回家参加政治运动。外婆特意去买鲫鱼熬汤给杨益青喝,想给她增加营养。杨益青回家一个月就过世了。杨益青的病已经很严重,加上鲫鱼汤是发的,使病快速变化离世,但减少了“文革”中的苦难。

2.我的小学时期(1964年9月-1971年1月)

我小学时经历了“文革”。文革中人心罪恶的展现,给我的心灵留下最深的烙印。中国几千年来的伦理道德荡然无存。“人的仇敌就是自己家里的人。”(太10:36)每个人都是人人自危。在家里,儿女揭发父母长辈,父母揭发儿女,使得人与人彼此猜忌,每个人都活在恐惧之中。“民要攻打民,国要攻打国”(路21:10),成年人“造反有理”;造反派和“保卫胜利果实”的赤卫队彼此拿着铁棍斗殴;红卫兵彼此争抢地盘。还有上海柴油机厂联合司令部,造反派总队,动用武器彼此攻击。学生斗老师,从小学到大学,人心的恶表现得淋漓尽致。1969年珍宝岛事件后,全民皆兵,深挖洞,广积粮,每家每户都要完成做砖计划。外婆是“地主婆”而多分配劳动,我12岁就代替外婆去做。文革开始,我母亲不断告诫我,不可多说话,问起家里的人和事,一问三不知;不可参加斗争,不可欺负人。

这段时期带给我的记忆:

一,我整个读书时代都在文革之中,“读书无用论”是学校的基本论调。所以我很轻松读完毕业。外婆看到在后弄堂有位回教老太太瘫痪在床上,外婆每天爬上三楼去照顾她;她的家人都要上班,上学,外婆照顾老太过世。

二,1965年开始,母亲逼我洗衣服,不准外婆帮我洗,也不可帮我。都是冷水,到冬天手生冻疮,裂口子,母亲还是逼我洗。几次母亲不在家,外婆就偷偷地帮我洗。冬天穿棉裤,下雨天我还在外面玩,棉裤和鞋子都湿了,外婆帮我用煤气烤干,因为第二天上学还要穿。这样多次,被母亲知道,我被母亲痛打一顿,外婆被数落一通。

三,1966年文革开始,红卫兵在街上剪人的紧身裤或喇叭裤,和尖头皮鞋。我还是个孩子,好奇,会观看热闹。我第一次跟着走几条马路散去,还能认识路、回家。第二次跟着走到当时市区与农村交界处,等散开后,我发觉离家太远,已经不知道往哪个方向走才能回家,我害怕了。我只能看围观的人中有没有认识的人,正好看见有一个人是小学高年级学生,我只能跟着他们走,回到家已是下半夜一点半。母亲马上审问我为什么这么晚回来,我说走迷了。母亲生气了,将我关进储藏室,门上锁,窗户用板钉死,只留气窗。外婆也被罚,不让外婆回房间睡觉。外婆就看我怎么睡觉:我将三个凳子拼起来睡觉,下面垫破被絮,外婆只能睡一个长桌上面(正好是热天)。第二天我母亲去上班,告诉外婆不准给我吃饭。外婆看我可怜,就想法设法将饭递给我,我在窗台够不着,外婆将绳子系在锅的把手上,用晾衣叉将锅递到气窗上,我拿进去吃完,再给外婆晾衣叉拿回去。晚饭照样。晚上母亲将我放出来,知道我吃得好,睡得好,问我怎样吃的,我说外婆是怎样地给我吃。母亲只能苦笑。从此我不敢乱走。

四,1967年开始兴起抄家。凡是家里有历史问题,都被抄。我们弄堂11幢楼,17户人家,有13户被抄,有6户被强行占用房间,减少自己的住处。有两家特别惨。我家隔壁唐老太太被红卫兵抄家,拿走好几箱东西,几天几夜时间,红卫兵轮流来逼她交代隐藏财产,因为她家有七个工厂,她的兄弟姐妹都在国外,她是代理人。年纪已64岁,许多事情都不是她做的。这样抄家斗争好多次,我是小孩都觉得这些红卫兵毫无人性。我在儿童时期都在她家玩耍,楼上和隔壁相通,有扇小门,像是一家人。我的玩伴就是唐老太太的外孙,外孙女。

图片来自网络:文革中的上海抄家场景

另有一家在弄堂底,是一家印刷厂老板,红卫兵将一包黄金首饰放在挖开的天花板上,陷害这家人。多次被抄家,还要批斗他们老夫妻俩。一次老先生被逼站在方桌上,再加上凳子,头上还带着两米高的高帽子,上面写着反动资本家;让妻子站在桌子上陪斗。批斗了好多回,羞辱殴打。若干年后,这对老夫妻谈到信仰,告诉我们他们是早就信耶稣的。问他们在文革中这样被抄家被羞辱,他们是怎么过来的,他们回答说:每次被抄家批斗,都祷告神,心里没有惧怕。虽然东西损失了,人受到羞辱,但心里有平安。我们一起感恩。

那年外婆看到后弄堂有母女二人,女儿是精神病。外婆去照顾那位已不能走动的老母亲。外婆每天去照顾老太太,女儿精神病天天在窗口骂人,但从未骂过外婆。外婆帮老太太擦身体,整理床上的卫生,这样照顾了几个月,老太太离世。

我们对门有一个哮喘病老太太,要帮助热饭,烧水,端洗脚水。天冷,太阳落山前就要躺在床上,若大冷天温度低,她都不能下床,还要早中两餐都要帮助,外婆就照顾她,我也会效仿外婆所行的,去帮忙服事。

楼上有个中风偏瘫老太,虽有佣人,有时还是需要帮助。喝水,坐马桶,外婆和我都会去帮助。

斜对门有个老太中风,儿子将母亲接到上海照顾。儿子上班时,外婆每天上午、下午都会去问她是否需要帮助。外婆虽是小脚,她甘愿去帮助病人,以致两条弄堂的人知道外婆是信耶稣的好人,“文革”中都不会欺负外婆,也不会歧视我。因为邻居都知道我父亲死的缘故,还问父亲死了到了哪里,我外婆告诉我,父亲已经在天上吃苹果,我就这样回答邻居提问。

暑假时母亲让外婆回老家看看那边的情况。外公家文革没有被冲击,因为亲戚多,外公在当地有点威望。外婆带回家几瓶麻油。暑假后母亲教我用被单折起来包着被絮睡觉,不用缝被子;我睡不惯。母亲让我自己缝被子,我没办法,只能被里被面放好,自己学着缝好,自己拆自己洗。母亲训练我以备无患。那时我三年级,同学就开始批斗自己的老师。我从不敢斗争老师,我知道我家的成分更不好。那时也不要读书了,下午都不上学,我便学会下象棋,军棋,打牌。比我大几岁的都下不过我。所以到小学毕业,几乎每天是白天上课,回家玩棋牌,晚上跟着外婆读圣经。文革前半段时间,几乎所有的亲戚朋友及兄姊妹,都没有来往。因母亲是在医院工作,会带我去看望一些人,也只在1969年以后。

左起:作者、母亲、外婆、大舅、哥哥,摄于1967年

五,1968年我母亲巡回医疗,家里也安定。可是到5月我家就被抄家,母亲被隔离。外婆6月5日去医院取工资,只拿到25元。也没看见我母亲。6月没见到母亲,外婆觉得天已塌了,就无所适从,心一急旧病复发,吐血。脸盆里放点水,外婆一口一口地吐,水里面全是血。这样每天吐两盆。六月天穿着大棉袄,棉裤,还不觉得有热气。每天外婆都坐在后弄堂太阳底下晒太阳,正好老家拿来麻油,半碗温水放麻油拌一下喝下去,是她年轻时生病用的医治方法。到7月5日我哥哥从祖母家去医院取钱时,看见我母亲在劳动。我哥从医院到我家送生活费,告诉外婆看到我母亲正在劳动,还是老样子,这样外婆才安心一点。我和外婆的生活费只有25元,给我哥哥5元,这是每个月都要给哥哥的钱。外婆预防万一还存了5元钱。只剩15元:付房租6.42元,水电1.50元,煤0.6元,共8.50元,剩下6.5元买菜用。我正好长身体,买的菜几乎都是让我吃,外婆只吃点剩菜。其实外婆才正是需要补养的时候。我真是不懂事的人。

但是我每天到晚上就胆战心惊。半夜都会惊醒,听不到外婆的鼻息和呼吸,我会用手探外婆的鼻子有没有气息。外婆已经非常软弱了,还要帮我做饭,给我吃。到七月份放假时,我就开始学着做饭。这样三个月,外婆才开始慢慢好起来。邻居都非常同情我们,也怕外婆吐血又不看病,若吐死了,我该怎么办。邻居来我家看见全是封条,也很害怕。外婆被调查出是地主婆,要批斗她时,邻居都说人都要死了,还能斗吗?外婆虽然心焦急,每天晚上都会读经祷告,在这么大病的情况下,外婆没有说过一句她会死的话,神医治了我的外婆,神让外婆继续活在世上,是因为神要拣选我,让外婆可以将我抚养成人。外婆最后的17年完全是因为我而活着。

刚进入四年级,班主任换成葛敏老师。她找我谈话,要我不要跟着调皮孩子,她说:你奶奶是坏分子,抄家又被贴大字报,你的成分不好,要安分。我说你怎么知道?老师说她住在奶奶的弄堂里。这次谈话让我刻骨铭心,从此我明白,我的家与众不同,我要非常小心自己的言行,我们背后总是有一双眼睛盯着我们,直到如今都是如此。

六,1969年初,外婆被查出外公的地主成分,外婆自然就成为地主婆。在抄家后也受到影响,所以街道组织批斗大会,都要外婆去陪斗。外婆听不懂大会的主题,让外婆讲话,大家听不懂,无法交流,平时外婆与别人说话都是我做翻译。所以也就没有多为难外婆。就是经常去陪斗。

3.我的中学技校时间(1971年-1977年)

我在小学多读了半年,就近按分配进入中学。当时盛行“读书无用论”,大部分学生对读书没有兴趣。我因家庭背景不好,读书认真一点,当时所学的课程,在考试前用功一些,就可以考出不错的成绩。

进中学第一学期,班主任老师教数学,看我上课比一般人用功,就让我做课代表。数学我确实比同班同学好。老师自己偷懒让我替她批改作业。两个班约有100个人的作业,我几乎每天坐在老师办公室桌边,批了三年的作业。初二开始,老师和班干部动员我加入红卫兵(后改为共青团),他们用许多方法诱导我,我不愿意参加,因为我哥哥申请参加红卫兵,政审一关没有通过。所以我坚决不参加,这样学校就查不到我家庭背景。

中学的青春叛逆期,神特别看顾保守我。

诗篇1:1-3节: 不从恶人的计谋,不站罪人的道路,不坐亵慢人的座位,唯喜爱耶和华的律法,昼夜思想,这人便为有福!他要像一棵树栽在溪水旁,按时候结果子,叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。

在学校,我只与男同学交往。我帮助许多同学的学习,愿意学的,我就乐意教他们。有一位同学特别聪明,但是不学好,吃喝嫖赌,抢劫打架,是地方一霸,也是学校一霸。他把我的同桌赶走,非得要与我同桌。他常常不来上课,我还蛮舒服,一个人坐。他来上课我就遭殃,不让我听课,一定要我听他讲他在外面做的坏事。老师都不敢管他。他有时让其他班级同学坐在我位置上,把我赶走。感谢神,这人在出教室后,从来不拖着我跟他们混。我在学校因他是我同桌,没人敢欺负我。

进中学后,我母亲的工资恢复,我哥哥1971年底分配在上海工作,就不再需要5元的生活费;父亲住院的欠费也还清了,我与母亲和外婆的生活有点宽裕,外婆每天都可以买荤菜给我吃。外婆一直说我在长身体要多吃点。我还是不懂事,把菜都吃完,外婆只能吃残羹剩饭。外婆整天忙忙碌碌,白天做饭,做菜,端着碗找我吃饭,我在外面吃完,外婆再拿回去。晚上收拾干净,读经,祷告。

从1972年开始,外婆接待传道人苏传远牧师来我家,做饭做菜给他吃。苏师母过世,儿子不给父亲钱,也不给饭吃。弟兄姊妹都会留下苏牧师吃过晚饭,才让他回家。这五年中,我受益匪浅,明白许多圣经道理。还有些传道人是父亲灵修神学院的同学,或母亲的同学,他们来我家给我讲解圣经真理。还跟着母亲去刘新园(我母亲的同学)家去聚会,跟着母亲探访她所熟悉的弟兄姊妹,听到许多在苦难中的见证,使我对信仰更加地确信。

在中学将近毕业之前的半年,我们已经不再上课,偶尔有返校,听一听毕业信息。我在全年级500多学生中,第一个被外调审查全家档案,因为我一直拒绝参加共青团。9月我第一次返校,被班主任留下来谈话,老师说你家怎么这么黑(全家亲戚都有政治污点),所以要背这么大的包袱。我没有回答老师。接下去老师告诉我,我的分配是郊县农场(也就是农村种地),我也没接口。而后用些安慰的话安抚我。回家后我告诉母亲,就开始祷告神。我求神开出路,让我不要去农村。我去过农村劳动,知道农村很苦。母亲也为我祷告。我只向神祷告,并没有做去农村的准备。等待分配时,老师突然找我,她女儿骨折想去华山医院看病。我告诉老师怎样去找我母亲,当晚老师找到我母亲,我母亲要老师第二天上午带她女儿去医院,找我母亲帮助她看病。老师接下来告诉我母亲,我可以留在上海,不需要去农场了。老师让我母亲同意我去护校,她为我申请到一个名额,因为只有两个名额。母亲回答老师,不让我去护校,因为护士太苦,她做了一辈子,不要我当男护士。老师说那就去技校学技术。感谢神听祷告,神使用我们想不到的方法改变一切。我被分配到上海市修建公司技校学泥瓦工,可以有生活费补贴13元。

我母亲去云南期间,我家变成了自由市场。前后门相通,人可以随意穿越。对门邻居都喜欢到我家走道坐着乘凉。外婆给她们方便,同时传福音给她们。还有农村回上海探亲的知青,闲来无事也到我家休息。外婆也传福音给年轻人。两条弄堂的人都知道我们家信耶稣。虽然知道我们家成分不好,但是都很尊重我们,外婆吐血也成为见证,他们亲眼所见。一天外婆外出买菜,被一辆“黄鱼车”(三个轮子的人力车)轮子从脚背压过去,外婆坐路边,脚出血,邻居看见,要骑车人陪外婆看病,外婆说不要了,就放骑车人走了。周边人都说外婆是好人。邻居告诉他们外婆是信耶稣的,人都说信耶稣的人好,神的名被高举。

1975年7月一天,周一晚上,外婆做好晚饭,告诉我她累了,先去睡觉。我发觉不对,也没有办法通知母亲(母亲周一参加政治学习)。晚上八点半,母亲回来,看到外婆嘴歪,一边手脚无力。母亲知道是中风,转身到医院配药,回家吊药水。第二天我母亲是夜班,继续吊药水,并且给外婆打针灸,母亲刚学会针灸,扎头穴位可以治疗中风。两个星期后,外婆就被治愈,没有后遗症。在生病期间,我问外婆这次生病你会死吗?外婆回答她这次不会死。感谢神的恩典,神知道我还没有完全长大,还需要外婆的照顾。我也懂事了,开始照顾外婆。外婆中风期间身体不能从床上起来,我天天为外婆擦身,隐私部分让外婆能动的一只手自己擦。外婆裹的小脚,除她自己,没有人帮她洗过脚,因为裹小的脚又臭又脏。我天天帮外婆洗脚,我觉得理所当然该我来洗。她舍身地爱我,为我做了这么多。到后来生病,只有我帮她洗过脚,连我母亲也从未给她洗过脚。

1977年3月,我从技校毕业分配到上海市修建公司机械厂,做装卸工。先拿18元工资。到5月外婆觉得身体不舒服,吃不下饭,我母亲带外婆到华山医院验血做各种检查,没有查出病因。但外婆说她这次生病不会好,第一次向我母亲提出要回徐州老家。我母亲不愿意,病因没查出,用药物先治疗一下。到了6月底,外婆又提出回老家,我和母亲都劝说:回老家没人给你做饭,照顾你,你会饿死的。现在只有1-2度的低烧,等检查出病因再说。7月初我拿到30多元工资,加上补发30多元,我跟外婆说:你要吃什么我都可以给你去买。外婆说什么都不要吃,胃是胀着的。我说现在我工作了,可以过好日子了,等你好起来,我陪你去你要去的地方,吃你要吃的东西。外婆说她什么都不要,只要回老家可以睡棺材。外婆说这次病她不会好了。当时我们真的不明白是神的意思,要接她回天家,因为我长大了,不再需要她照顾了。

我母亲将外婆送到华山医院去住院治疗,住在八病房血液科,就是我父亲过世的病房。医生检查出外婆肺部感染细菌,用最好的青霉素治疗,达不到最好效果,仍是低烧。换了好几种药,连试验的药也用上,见好几天又回老样子。低烧,肺部感染。我已经开始上班,因是装卸工,送完货,司机就送我到医院不远处放我下车,我自己去医院。一般下午两点多,就开始照顾外婆,擦身洗脚。那年是文革后第一次高考,母亲要我备考,我不放心外婆,无心高考,也没心思复习,就此与大学无缘。外婆也只能顺服,接受治疗,也不再说话了。

后来外婆气管被切开,说话都要按着气孔说话。同病房另一病人请了护工阿姨照顾,跟我母亲很熟,三个月都帮助我们照看外婆。10月15日之前都是清醒,可以说话,已经两个月不能下床,没有气力。但那天白天气急,发作好几次,下午我到医院替外婆擦身、洗脚,外婆的手脚都能动。7点多苏传远牧师和顾马利亚老姊妹(参《生命季刊》第24期:吴奶奶的故事)来到外婆床前,问外婆你预备好自己见耶稣了吗?我按着气孔,外婆说是的,并点点头。二人再问一下病情,最后为外婆按手祷告,求神平平安安接外婆的灵魂到乐园。二人离开,我母亲就打电话叫我哥哥来医院。哥哥到医院,外婆就跟我们道别。先抱着我母亲亲吻,而后就抱着我亲吻,并舌头伸到我嘴里舌吻,并抱着我一段时间。我就按着气孔问外婆有什么要求。外婆说要我今晚留下来多陪陪她。我说今晚我不回家了,可以陪外婆。我从小到大,外婆从来都没有抱过我,亲过我。这样亲我,说明外婆倾注了自己所有的爱都给了我,使我这辈子都没有忘记过外婆,铭刻我心。

放开我后,外婆要抱我哥哥。我哥哥没有回应,只拉外婆的手。母亲让哥哥打电话给我大舅,来上海见外婆最后一面。晚10时我和母亲看到外婆呼吸平稳,以为外婆睡着了。母亲让我去母亲病房的休息室睡觉,明天还要上班。母亲说陪我过去,顺便上厕所,回来就可以在外婆病床边地板上睡觉,以防外婆有什么不测。等我母亲回外婆病房,医生正在抢救外婆,母亲急着来叫我。我匆匆赶到病房,医生抢救结束,宣告死亡。我们不甘心,继续抢救两个小时,最终放弃。我母亲和护工阿姨帮助外婆擦身,衣服穿好,为外婆做完祷告,让外婆睡在床上,等早晨5时有人来搬遗体。护工阿姨说外婆的脸白里透红很漂亮。我和母亲回头去看,外婆那样安详,原来发黑的脸,现在是白里透红,如此美丽。外婆是得安慰快乐地回天家了。也使我内心愧疚中得到宽慰。早晨太平间来抬尸体,工人抬头,我去抬脚。外婆身体很软,我只能托身,托脚,才能放到走廊冰冷的床上。我和母亲送到太平间,放在大桌上。两天后在龙华殡仪馆告别会,我们没有仪式。南市有一位热心的董老姊妹带着6人来参加,我和我哥,母亲,大舅,舅妈和儿子,杨志洁姊妹共十几个人,围着外婆,唱诗,祷告,拍照。

外婆的一生,平淡,安静。信主后,敬虔度日,热心爱主,没有轰轰烈烈,只是默默无闻做她能够做的事。如今我生病后,对自己评估,反省自己的功过。我是谁?我能否像外婆那样敬虔度日?我能否像外婆那样坦然无惧地活在耶稣基督前,活在众人前,至今还能被邻居称赞?早几年,邻居相聚之时,没有一次不提到外婆的好。我向往外婆的形象,对人真诚,热心帮助,传扬福音,不计个人得失,爱人如己。外婆是我的榜样,激励我更好地爱主,活着为主而活,等候被接到荣耀里。

李以撒 中国大陆传道人。 阅读本刊更多文章,请点击 |