中共的城乡二元户籍制度部分源自清朝的八旗制度

清朝之前,中国就实行了户籍制度。但以前的户籍制度只具有限制人口流动和连坐的功能。而清朝的八旗制度与以前的户籍制度有所不同,主要是与特权和待遇挂钩,而且可以世袭。清朝的臣民,大致可分为两类,一类是旗人,享有特权,更高的物质待遇和更畅通的晋升渠道。旗人主要是满族,一般而言,满人都是旗人。但旗人中也有汉人和蒙古人。与其说旗人是以民族为依据,还不如说是以军功为依据。在清朝打败明朝的过程中,加入了清军就可能成为旗人。就如在中共打败国民党的的过程中,不管什么民族,加入了中共就可以当上干部和城市居民。区别只是中共的主体是汉人,旗人的主体是满人。

另一类叫民人,就是除旗人之外的其它臣民。民人就不享有旗人所拥有的特权等。民人也是世袭,民人的后代也是民人。清朝早期还禁止旗人和民人通婚,但后来就发现,根本不用禁止。因为旗人与民人通婚,子女就被认定为民人。没有旗人愿意子女丧失特权。

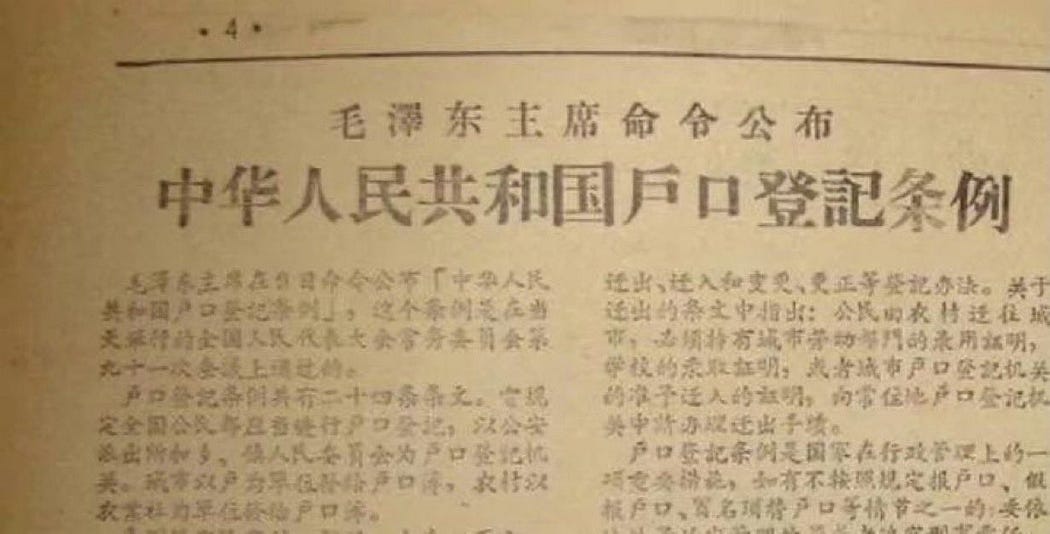

中共建政后实施的城乡二元户籍制度与其说来自于苏联,不如说来自于中国传统。城乡二元户籍制度兼具有明朝的户籍与清朝八旗制度的功能。不仅有限制人口流动的作用,而且具有特权和物质待遇、上升渠道上的区分。城市居民,更严谨的说法是非农业人口,享有更多的特权,在受教育和招工招兵等方面受到优待,而农村居民(农业人口)受到限制甚至没有机会,只能一辈子当农民。在物质待遇上,城市居民享有更高的食物定额供应,等等。这是极大的不平等和不公平,与中共所宣扬的“社会主义平等”完全背道而驰。但中共诡辩说,目前还处于社会主义的初级阶段,进入共产主义社会后就都平等了。现在还有谁相信,那真是愚不可及无可救药了。

城市户口和农村户口都是世袭的。农村居民和城市居民通婚,子女的身份随母亲。母亲是城市户口,子女就是城市户口,母亲是农村户口,子女就是城市户口。中共这个政策很狡猾,主导思想是不愿意城乡通婚,但又没有明令禁止。但实际上,城市女性基本不愿意与农村男姓结婚。而不少城市男性还是愿意与农村女性结婚的,图相貌是主要因素。但子女会丧失城市户口,就成了阻碍。实际上,这比南非的种族隔离政策还恶劣。种族隔离是以种族不同为依据,而中共的城乡隔离制度,是以身份为依据。同一种族,因为身份的不同,而待遇不同和相互隔离。

当然,农村户口也有极少的机率可以通过参军,定向招工,上学,依亲等途径转成城市户口。一定级别的干部的妻子,可以由农村户口转为城市户口,这种情况非常少,大多是军属。这些机会的主要作用是让农民有个盼头,好让他们忍受这样普遍大面积的不公平。

在毛时代,农村二元户口的严格区分非常严格,极大地阻碍了经济的发展和国民生活水平的提高。毛去世后,为了搞活经济,才放松了控制,在人口流动、升学和就业上,农村居民才有更多的机会。但农村居民在很多方面与城市居民仍然有很大差距。2014年国务院发布了《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,才取消农业户口与非农业户口的表述,在户口薄上统一登记为居民户口,但实际上的差别仍然存在。

中国文化就是专制文化。统治者只要有那个手段,就会千方百计地控制人民,以维护和巩固专制统治。过去的皇权专制,只是没有中共现在的手段,才不得不容许土地的自由流转和人口流动。但土地的最终所有权归属于皇帝及官府,臣民对土地的占有缺乏根本保障。总的趋势是,朝廷或中央政权随着控制手段的加强,这得益于外部技术输入,被动地或主动的,对土地和人口的控制越来越严。只是为了促进经济,才不得不暂时放松控制。而只要积蓄了足够的资本,就又会原形毕露,加强社会控制。

正是因为中国缺乏对土地及私有财产的根本保障,中国才没有产生奴隶经济,以奴隶从事大规模的生产。因为原则上说,所有臣民都是皇帝的奴隶,私人拥有奴隶没有制度保障。投资购买蓄养男性青壮劳动力,如果遇到官府征劳役和征兵,就打水漂了。而蓄养仆人从事家庭服务没有这个风险。男仆一般都比较文弱。其实,奴隶制分为皇奴制、私奴制和公奴制。西方早期是私奴制。文明社会有两个基本构件,一是私有财产制度,二是人不能作为他人的财产。西方早期具备第一条;废除奴隶制后才两者具备。中国从古至今,二条皆不具备。只是界线变得比较模糊了,但本质上不具备这两条。

如果国民党打赢了,统一了中国,不能说一定不会采用中共的城乡二元户籍制度。国民党在台湾的发展演变不能说明它在大陆的统治也会如台湾一样。台湾与大陆的地缘因素、人口构成、体量规模都相差太远。但也有可能不采取农村和城市隔离的户口政策。因为国民党的组织控制力没有共产党强,不一定能将政权组织下沉到乡村。

2025年7月23日