何与怀 | 追求创意一以贯之:追踪欧阳昱的中文长篇小说

作者:何与怀

(前言:欧阳昱是一个神奇的存在。他才华出众,特立独行,充满先锋探索意识。他驰骋澳洲英中文双语文坛,成绩斐然,从1991年到墨尔本攻读博士学位并开始出版著作至今,三十多年间竟然难以置信地已经出版各种中英文著作译作多达一百五十种,并获得许多各种各样的文学奖项和澳大利亚政府赞助的创作基金。本文是三万多字的长篇评论《才华横溢,特立独行——澳华作家诗人学者翻译家欧阳昱的先锋探索意识》中的第一节。全文收进本人2025年出版的上下两卷《世界华文文学评论集》一书中。)

欧阳昱博士

欧阳昱的中文长篇小说作品,题材虽千差万别,追求创意却一以贯之。我们可以追踪一下。

分别于2018年10月、2018年12月和2019年3月,欧阳昱出版了《绿色》第一卷第二卷和第三卷(台北猎海人出版社)。这部总计近七十五万字的三部曲,以上世纪八十年代初的中国湖北黄州和武汉为背景,主线是主角春阳和盈盈恋爱生活。前两卷合为一篇完整的故事,但并不以情节取胜,着意的是人物心理刻画和语言魅力。第三卷表现大学那批年轻人青春期的躁动不安、对文学的追求、对现实的失望、对未来的迷茫,以一个个动人的故事,编织了这部小说中的欲望之网。此卷无论创作时间,还是故事发生的时间,都早于前两卷,其中人物的名字,也都进行了虚化,不再完整有序。

欧阳昱《绿色》。这是第二卷。

当年已经六十三岁的欧阳昱以“绿色”对青春给予回望与致敬。他精心布下这张欲望之网,让爱情故事自始至终贯穿全书,形成此网的兴奋点。在大学生守则上有着“不许谈恋爱”禁条的1980年代初期,小说中的角色不仅有爱,还有性爱;不仅有性爱,还有“乱爱”。他们当互相不在一起时,心中彼此都有暗暗爱恋的对象。与此同时,又因这种恋情的产生而深感不安,良心和道德常常受到双重谴责。这部长篇自传小说,在思想内容上,就是要出轨;在谋篇布局上,总是不忘出新,追求创意,这是先锋作家欧阳昱的一贯行为。

欧阳昱《她:一部关于小说的小说》

如此前一年,2017年5月,他出版的《她:一部关于小说的小说》(台北猎海人出版社)。这部长篇小说讲述了一个哀婉动人的爱情故事,纽约在读博士真念双为了纪念她与已故作家修洁音之间的爱情,对他的作品进行研究并将其生前作品,主要是他的短篇小说整理成书,为了纪念他而出版。读者看到的就是她研究整理这位已故作家的全部过程和部分成果。真念双与修洁音虽然年龄相差悬殊,但因对文学的追求而深深堕入爱河,情真意挚。小说循着他俩的足迹踏遍世界各国,通过他们之间的倾心交谈,逐渐展示了两人丰富的内心世界和修洁音笔下所描述的一个早已逝去的时代风貌。欧阳昱一如既往地沿着自己的先锋之路,进行跨界探索。他不以故事为中心,把小说写得像诗,把诗写得像小说。《她》是通过作者想象的一位女主人公,对想象的作品进行重新整理、编辑、剪裁、细化、解读和重置的故事,所以说是“一部关于小说的小说”。这是一部讨论记忆和失忆、原作和遗作、她者写作和自我写作、跨国界爱情写作、原创和再创之间游戏关系等问题的作品。

同年几个月前,2017年1月,欧阳昱还出版了《独夜舟》(台北猎海人出版社)。全书三十五万多字,题材涉及婚恋、家庭、文化冲突等当代问题,背景跨越中国、澳大利亚和欧洲等国。故事描述代号为“8.59先生”的老作家在后失联时代为撰写最后一部长篇而把自己写到了失联的地步。在粉身碎骨的一刹那,幻化成了多重身份,既是编辑,又是翻译,还是教授、读者、游客、绘画点子人、小众情人、孤独症患者、无国籍人士、自殖研究者、非故事实验人、批评家、点赞家、双语写作人等一系列互不相连的角色。他死后,研究者把他没有发表的遗作逐渐搜集起来,拟在他逝世一百周年纪念日公示于人。

欧阳昱《独夜舟》

“细草微风岸,危樯独夜舟”。好一艘“独夜舟”!欧阳昱在其中发展了充满哲理性、思辨性的特立独行的风格。如论者所言,欧阳昱在《独夜舟》中的反传统写法,真可谓登峰造极。他采用了反故事(anti-story)、非故事(non-story)和抽象小说(abstract fiction)等颇富创意的新手法,结合独白、信件、日记、对话、衍文、误发、诗歌、散文诗、小说、译文、引文、非小说等各种传统文体,状写了多媒体、自媒体、国际空间和多元文化下交流中断、肉体阻隔、生不如死、生即是死等纠结不休的忧郁症生存状态。他探讨了时间的哲学问题、死亡的诗学问题、梦的小说学问题、丑的美学问题,以及其他诸多不被传统小说关心的问题,如生活在国缝、人缝和文化缝中的人的问题、性的问题和人性的问题。

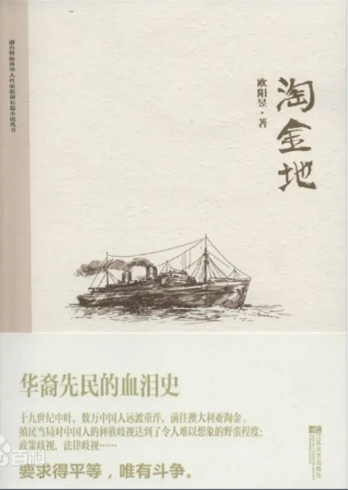

三年之前,2014年3月,欧阳昱出版了原名为《柔埠》的长篇小说《淘金地》(江苏文艺出版社)。小说描述十九世纪中叶一万七千人踏上离家万里的旅程来到澳洲柔埠这个地方。他们为了淘金,忍受背井离乡的孤独,并要反抗、抵制白人公然的歧视。这些来自中国的淘金者,在逃过了饥饿、意外、伤病和人头税之后,能否最终摆脱艰难的困境,淘得黄金,荣归故里?这是一部十九世纪中叶海外华工的血泪淘金史,也是争取平等权的抗争史。这些故事被写入历史封存起来,而这段历史被他乡人忽视、被故乡人遗忘,当再次被翻开时,他们的名字上都已积累了百年浮尘,变得模糊不可辨认。现在,欧阳昱把这段历史翻开了,呈现在读者面前。人们评论说,欧阳昱和当年华人一样,是一位旅居澳洲的离乡游子。也许,只有像他这样的作者,才能切肤体会先民心中与家乡远隔重洋的孤独感。他对这一历史事件进行了真切深刻的描述,让读者感同身受。

欧阳昱《淘金地》

欧阳昱如何打动读者?他利用多重叙事角度和中英双语混杂使用,以不断变化的七十六篇对话构成作品的全部内容,而对话中作家的声音却近乎隐匿,带有零度叙事特征。作者的思考和探讨从眼下的现实伸向深远的历史。这里,就远不是处于东西方文化边缘的尴魀的问题了;而是不同种族在罪恶的观念以及这种观念所衍生的包括法律的社会制度统治支配下所得到的绝然不同的生存状态和人生命运。这是一部解构历史的先锋小说。它之于历史,是一段负责任的还原;之于文学,是一种先锋的尝试;之于作者自身,是浓浓的情感的寄托。如评者所说,每一位迷失在高楼大厦间的、字里行间的、心灵间的漂泊者,都能在“柔埠”淘到属于自己的金。

至此,我们就要追踪到欧阳昱特立独行,充满先锋探索意识的发轫之初了。

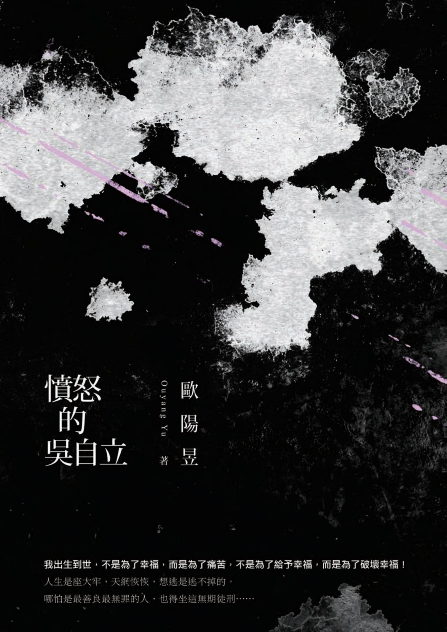

早在1989年,欧阳昱就写就长篇小说《愤怒的吴自立》(墨尔本原乡出版社,1999年;台湾釀出版,2016年)。这部正式动笔于1989年“六四”当夜的作品写的是之前的中国。主角吴自立是一个厌世的、充满严重叛逆情绪的二十一岁大学生,他觉得时代没劲、人生没劲、社会没劲、活着没劲。“真他妈的没劲!”于是,他突然意识到:“我只有彻底毁灭自己,才能整个儿毁灭世界。”这个吴自立,欲自戕而不能,终日沉浸在对死亡的暝想、对自我毁灭的设计、对他人地狱的仇恨、以及最终对另一自戕者的追寻之中。欧阳昱提供一个不仅仅是“发现死亡”而是要去“寻找一种最完美的自杀方式”的典型。

欧阳昱《愤怒的吴自立》

这部并无紧凑的情节的小说,充满幻妙的描写,谐音语意的建构,用死亡来消解死亡,用荒诞来解构荒诞。有人把《愤怒的吴自立》看成一个“后现代”故事(张奥列,《双语作家欧阳昱》(《澳华文学史迹》,华中师范大学出版社,2016年2月,页226)。有人把它看成“现代主义”小说,而且在当时甚至明言:“该作品,无论从主题还是从创作手法,都是典型的现代主义“天书”式小说,可以说这是澳洲华人文学历史上唯一的一部现代主义小说。”(海洛英,《现代主义与现实主义的澳洲之争──评《悉尼的中国男人》《动感宝藏》及澳洲华人文学创作》,网文)。《愤怒的吴自立》于1999年出版时序言作者乜人进一步把它标明是“存在主义哲学的模本小说”。该序言认为:主人公的精神危机是其作为问题存在,受困于人之存在问题,最终堕入问题深渊的典型个案。作为一个存在于信仰的荒漠里,在精神的极限上自我摧残的人,他的一生,如同与他一起存在于生的囚笼的人之生死,不过是在给定的生存境遇里完成给定的命运(乜人,《愤怒的吴自立》序,《华文文学》,2015年2月,页115-117)。

可以说,在吴自立身上,明显充满著作者欧阳昱的思考;或者不如说吴自立就是欧阳昱的代言人。欧阳昱在作品中将琐碎的个人感觉无限放大,让读者从这种膨胀而琐碎的感觉中去体味人物对社会对时代的叛逆情绪和反叛精神。他更惊世骇俗地把这种抗拒、愤慨的情绪推向极致──死亡,而且是蓄意的自杀。作者以寻死的意念去表达一种愤怒和无奈,以寻死的意象去告别这个病态的时代不健康的社会。读者从中能感觉到,写作时的欧阳昱其实和主人公一样内心充满愤怒、无望、无力、迷茫,就如他在该书的《自序》中坦率地说:“也许我跟吴自立的唯一相似之处在于,我们都想自杀,都在寻找一种最完美的自杀方式。在找到这种方式之前,我们都还没死成。”事实上,欧阳昱的不少作品,都触及到“死亡”的话题或字眼。“死亡”意识贯穿于其创作中,似乎是他情有独钟的艺术思考角度。甚至在1997年大洋洲华文作家协会成立大会上,欧阳昱也用“死亡”作演讲题目──他问道﹕“文学死亡了吗?”(欧阳昱,《文学死亡了吗?》收在夏祖丽主编的《文化跨越──中华文化与移民文化国际研讨会文集》(文化建设基金管理委员会1997年12月出版,页71-76)。

“真他妈的没劲!”吴自立这句话,相当点明这个“后现代”故事。他吓人的话还包括:“我只有彻底毁灭自己,才能够整个儿毁灭世界。”我早在二十多年前的一篇文章《精神难民的挣扎与进取——试谈澳华小说的认同关切》中,就指出,“死亡”意识似乎是欧阳昱情有独钟的艺术思考角度,显示了他不屑世俗的文人傲骨及忧患意识,让他的《愤怒的吴自立》这部作品在人生的思考、哲学的探讨上,达到了一定的深度。我们可以探问:《愤怒的吴自立》写的是中国;但“吴自立”显然也已“移民”澳洲。最重要的是,作品的作者欧阳昱是这一群移民澳洲的中国大陆留学生中的一员。他在澳洲拿了博士头衔,选择中英双语写作,充当英语文坛和中文文坛沟通的角色,被认为是他的最佳选择,对澳华文学的推动也功德无量。在自由民主澳洲的背景下,欧阳昱执着于他的“死亡”意识,十年期间费尽心力也要出版他的《愤怒的吴自立》,具有什么启发意义呢?表现不屑世俗的文人傲骨以及灵魂深处对世俗格格不入的焦虑?进而论之,这是否是处于东西方文化边缘所感受而且无法摆脱的尴魀的一种极端折射?(此文收进本人《精神难民的挣扎与进取》,香港当代作家出版社,2004年5月)

(2024年10月25日完成初稿,11月15日定稿于悉尼。)