随笔《使古今如旦暮:闲话训诂》

训诂学在中国沦为绝学已久矣,今人闻此或已不觉其“危言耸听”。这是一个逐利唯恐不及之时代,世人终日俯首于方寸之屏,沉溺在声色光影中,遗忘训诂似也理所当然。忆及去年一位高校老师曾慨叹:除却台湾,国内高校已无将训诂列为必修课。言犹在耳,至今对此念兹在兹。

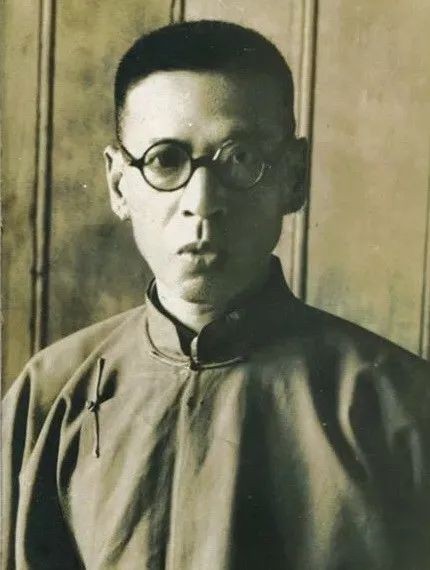

至于“弘扬传统文化”云云,不过是庙堂之上之宣传。当今之世提及“小学”二字,国人反应唯蒙童教化与中考升学,却不知文字音韵为何物时,训诂之亡确也无须再叹。于是乎文化无根,皮之不存。今人虽操一口流利之普通话,然对字词背后之源流演变,礼乐制度概无所知。正如无源之水,虽喧哗一时,终难免干涸。此非语言之过,乃文化记忆之断层。以此观之,当年静安先生自沉昆明湖,恐非一时之悲,实乃看透这斯文扫地之结局,如今想来竟似是早已注定。

百余年来,训诂随小学被人逐渐遗忘,与其被视为经学之附庸不无关系,上世纪初科举被废,学子无人再读五经,小学也就理当搁置。民国初年梁启超先生著《中国近三百年学术史》曰:

小学本经学附庸,音韵学又小学附庸,但清儒向这方面用力最勤,久已“蔚为大国”了 。

梁先生以其学识和社会背景, 此言一出即成经典。第一句“小学本经学附庸” 值得推敲,梁先生未将其书作“小学乃经学附庸” ,何谓“附庸” ?即主从关系,经学兴则小学兴,经学衰则小学衰。通过后文“清儒向这方面用力最勤”,而改变了附庸关系。简言之,言“本”者,意指清代之前,小学确为经学附庸。翻阅梁先生其他著作如《清代学术概论》,其旨趣一脉相承。然清代乾嘉考据学派,穷经皓首,薪火相传,确已令小学脱胎换骨,蔚为独立之学问。梁先生所谓“附庸”之变,实乃受彼时西学“为艺术而艺术,为学术而学术”之风潮影响,以此思维模式格义中国学术。故而推断清儒治小学,非为经学服务。若浏览清代考据巨著,清儒虽考据字源、校订版本极精,以此推重于世,然至于该字对于微言大义有何实质意义,清儒倒未必以为意。清代考据之兴,亦有不得已之苦衷。康雍乾三朝文网严密,士人动辄得咎,遂避谈国事,遁入故纸堆中。然正是在此“避席畏闻文字狱”的无奈中,清儒以极严谨之科学精神,爬梳剔抉,反使训诂之学至于极盛。此非附庸之独立,实乃学术重心之被动转移。

清儒对文献考据贡献之巨,笔者昔年曾撰《析清代治学及其对汉学之贡献》详述之,此处不再赘述。但梁先生所谓小学“本”经学附庸,因清儒努力而改变地位之论调,笔者窃以为不可。盖因小学乃至训诂,本非经学之附庸,亦不符史实,试辨析如下。

训诂之兴远早于“独尊儒术”,《尔雅》成书于战国,汇集先秦训诂之大成,然训诂之实践,远早于典籍之成书。日本汉学泰斗内藤湖南考《尔雅》非一时一人之作,笔者深以为然,《尔雅》成书非专为注经,且看战国秦汉之际,《韩非子 解老》以训诂之法解《老子》,太史公著《周本纪》引《尚书》,虽与考古出土文献有异,亦非纯粹解经,乃至后世道教奉《老子》为圣经,亦有其训诂传承。凡此种种,皆非儒家经学之附庸。梁启超先生学养深厚,对此脉络理应了然。

然则“小学本经学附庸”之误解何来?实乃二千年来经学之势过盛所致。自汉武帝独尊儒术,注疏之家蜂起。至唐初,天下初定,李唐皇室出自陇西,胡汉杂糅,太宗欲正大统,垂拱天下,必先统思想。于是孔颖达受诏撰《五经正义》,明定《尔雅》为注经之圭臬,更将其列为科举取士之典。自此天下学子视小学为通经入仕之钥匙,训诂遂成经学附庸,此“理所当然”之势,竟伴随科举直至清末。其次音韵之变,如江河东下,虽历经朝代更迭而有迹可循。古音之清浊,声调之平仄,皆基于人体发声之生理与语言交流之自然演进。此乃科学之范畴,非帝王意志所能左右,亦非经学教条所能扭曲。

然训诂自有其法度,非依附于经义而生。凡文字之形体构造,音声之演变规律,皆客观存在,不因经学兴衰而转移。夫“因声求义”,“音声通假”诸法,既可证《诗》《书》,亦可证《楚辞》《庄子》,更可证历代史籍刑律。若谓小学必依附经学,犹如谓数学必依附于物理,岂不谬哉?

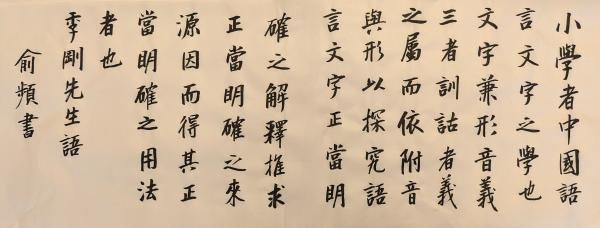

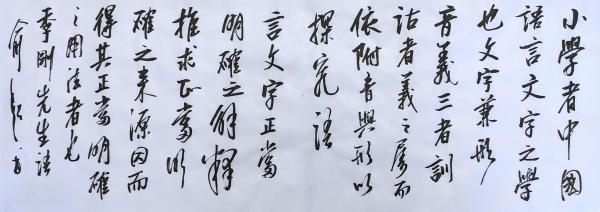

近代国学大师季刚先生著《训诂学笔记》,为训诂正名,堪称经典。其云:

“小学者中国语言文字之学也,文字兼形,音,义三者。训诂者义之属,而依附音与形,以探究语言文字正当明确之解释,推求正当明确之来源。因而得其正当明确之用法者也。”

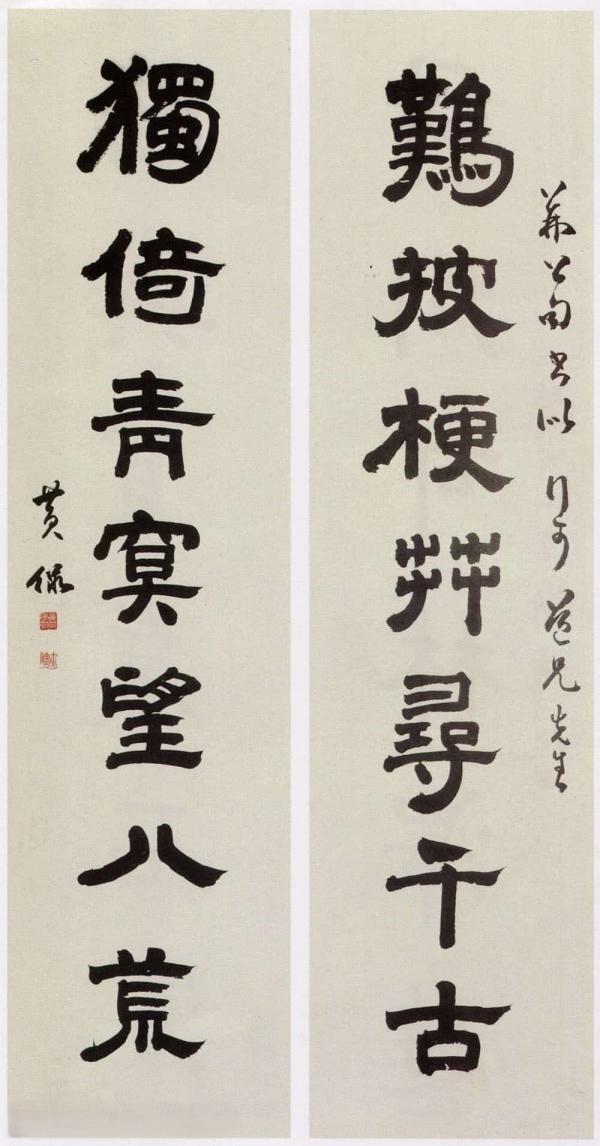

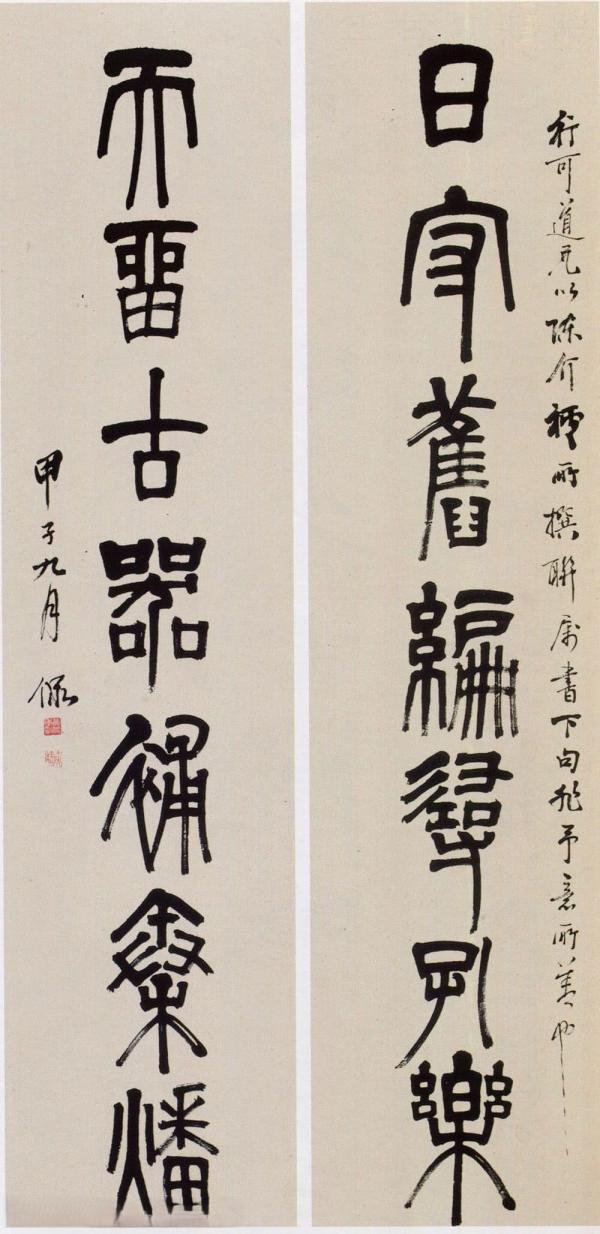

季刚先生此论,直指训诂之核心:即通过明辨形音,以达致意蕴之确解。治训诂而不通经典,或治经典而不通训诂,皆如闭门造车难有实益。季刚先生曾引清代陈澧之说以注证:“盖时有古今,犹地有东西南北。”此论极精,语言之变迁,纵横交错。地远不通,赖翻译以达之,使别国如乡邻,时远不通,赖训诂以明之,使古今如旦暮。训诂之功,大矣哉!

季刚先生昔日登坛授课之讲义,后编入《黄侃文集 训诂学讲词》,其中有云:“训诂者,用语言解释语言之谓。”今读之,尤觉发人深省。细味此言,道尽训诂之本源。盖人心之思,瞬息万变,古人云“情动于中而形于言”,然言辞常有未尽之意,或受限于彼时之语境,或受阻于表达之疏漏。言之不足,故需重言以解之,待其录为文字流传后世,时移世易,后人读之更是雾里看花。于是乎或于对话中补充前言,或于后世追溯古义,此“语言解释语言”之本意,亦是笔者对先生名言之训诂。由此观之,训诂非始于书册,实始于语言诞生之际,言之未尽,复言解之,即为训诂。先有口头之训诂,后有文献之注疏。《论语》是孔子与弟子言语之汇编。姑且不论《论语》成书与历史上真实孔子之实际言辞相去几许,仅就此语录汇编,其中不乏精彩之训诂实例。如《论语 学而》一之十五章:

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也”。子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨。’其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣!告诸往而知来者。”

子贡身为富商,自以为相比“贫而无谄”,若做到“富而无骄”以此自许,意欲求夫子之印证,然孔子对其“富而无骄”仅为“许之”,并指出它不如“未若贫而乐,富而好礼者也”,子贡便道出这便是《诗经》所言“如切如磋,如琢如磨。”此处子贡并未强求“切磋琢磨”之字面义,而是将治骨角玉石之工序,引申为修身养性之境界。孔子与弟子于问答之间,完成了对《诗经》古义的“义界”,使其由具体之工艺,升华为抽象之德行,此即训诂之妙用。再比如《为政》篇:

孟懿子问孝,子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰‘无违’。”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

此处孔子对樊迟之语,正是对“无违”二字之精确训诂。若无此解释,“无违”易被误解为唯父母之命是从,经孔子一转,将其限定于“礼”之范畴。笔者尤需辨明,孔子之“礼”非今人所谓之“礼仪”,乃是承周公之制并赋予其伦理之新义。孔子因材施教,顺势而导,赋旧词以新义,使僵化之礼制复归于鲜活之人心,这正是训诂学“通古今之变”的活泼生命力所在。季刚先生言“训诂者,用语言解释语言”,此言得之,孔子并未创造新字,却通过对“仁”,“礼”,“孝”之反复训诂,重塑了文化之内核。可见训诂从来不是故纸堆中之枯骨,而是文明演进之脉搏。当一个民族失去对自身语言“精确训诂”之能力,甚至失去“解释语言”之兴趣,只满足于声色光影的浅层刺激时,其文化之根脉,恐将如浮萍般随风而逝。

或有读者以为,自清代考据学家用力甚勤,汉语古籍之注疏已臻完善,兼之古有《说文》,今有《辞海》,阅读古籍经典似已驾轻就熟,何须再深耕训诂。笔者窃以为,此实乃误解训诂真意,或将其与现代“语义学”、“词义学”混为一谈。而词义学语义学源于西学,至十八世纪后半叶逐步分类出语音学,语法学,词汇学,旨在探究语言之普遍规律,如语法结构、词根演变、语义场及义素分析,偏重于抽象之归纳。上世纪五十年代后,中国学界以西方语言学架构对汉语作类比规范,如研究主谓结构,偏正结构,动补结构,并列结构等,研究词根,研究其语义场及研究其语义之义素。然训诂学虽亦究词源、辨名物,其核心却在于“在场”,即探求某词某字,在特定文献,特定语境下之确切含义。简言之,语言学论其“常”,训诂学究其“变”,语言学言其“理”,训诂学明其“事”。正如季刚先生所言,“训诂者义之属,而依附音与形,以探究语言文字正当明确之解释。”简而言之,训诂学谓此字在此文中之具体注释,此文在全段落之具体注释。比如《老子》第一章:

“道可道,非常道。名可名,非常名。无名,天地之始。有名,天地万物之母。”

王弼著《老子道德经注》曰:“可道之道,可名之名。指事造形,非其常也。故不可道,不可名也。凡有皆始于无,故“未形”“无名”之时,则为万物之始。及其“有形”“有名”之时,则长之、育之、亭之、毒之,为其母也。道以无形无名始成万物。以始以成而不知其所以然,玄之又玄。” 笔者认为,王弼未逐字解释而作全文解读,其原因在于字字组合,前后关联才生原意,方近老子本意。而单字其本身义对注疏并无大用。文中以古音相通原则,“亭”即为成,“毒”为“熟”,言而总之王弼注老,义理贯通,其于五十一章所谓“长之育之亭之毒之”,亦可移以此解,可谓“道以无形无名始成万物,以始以成而不知其所以,这便是玄之又玄也。”

其次,“无名,天地之始”之“始”,今人多望文生义,解为“开始”。此解失之浅显。《说文》云:“始,女之初也。”从女,台声。何谓“女之初”?盖指生命孕育之初。且《尔雅 释诂》以此字与“胎”、“元”、“基”互训,皆含“根源”、“胚胎”之意。故“天地之始”,实可解为“天地之胚胎”或“天地之本源”,如此方显道之生生不息。《说文》之解,隐约透露上古母系社会之遗存。万物生于母体,故‘始’字从女。老子贵柔守雌,推崇“万物之母”,正与此字源暗合。若不明训诂,焉知老子哲学之根,竟深植于造字之初的文化基因之中?此种深意,非训诂不能明也。再比如《老子》六十二章:

“道者,万物之奥。”

当代学者朱谦之引《尚书》“厥民奥”及《广雅》“奥,藏也”,释之为“道为万物之藏”。然笔者以为此解恐有过度引申之嫌。“奥”之本义,确如《说文》所云:“宛也。室之西南隅。”古人室居,坐北朝南,户在东南,窗在南。日光入户,惟西南隅最深暗幽秘,故祭祀神位常设于此,尊长亦居于此。是故,“奥”不仅含“深秘”之义,更隐喻“主宰”与“尊贵”。老子言“道者万物之奥”,意指道如室之西南隅,深邃莫测而为主宰万物之宗。此义源于古人生活起居之实景,若离此语境而空谈“藏”义,索然无味。综上所述,现代语言学偏重思辨与规律,属“科学”范畴,而训诂学偏重实证与诠释,属“语文学”范畴。二者本无高下,然在西方语文学传统随古典学之衰微而渐趋式微,在中国,若今人亦弃绝训诂,盲目套用西方语言学架构,则中华典籍终将沦为一堆徒具音形之符号。故今日重提训诂,非为复古,实为归乡,回到语言文字之故乡,去触摸那有温度、有历史、有生命之文化脉搏。

训诂之学,实乃文化阐释之学。唯通训诂、明小学,方能活读古典,窥见古人之社会风貌,捋顺文化变迁之脉络。遥想夏商之际,欧亚风云变幻,马车冶金始入华夏,易原民之生态,及至晋末“永嘉之乱”,五胡云扰,中原板荡,衣冠南渡。此非仅汉家血脉之存续,实乃江南繁华之滥觞。后有蒙元铁骑横扫欧亚,崖山海战以此殉国。满清入关,易服留辫。泱泱华夏信史三千载,政权更迭,族群迁徙,人种血脉早已胡汉交融,难分彼此,然中华文明未曾断绝者,其故安在?赖有汉字与训诂也。由甲骨简牍至金石碑刻,由水墨拓本至集册成书,语音虽随世而变,然文字之形义,赖训诂以传。故曰:政统可易,道统难移。文字不灭,文化长存。 若丢失训诂,搁置小学,不仅是读书不求甚解,恐亦是文化断代之始。

自秦汉以降,几乎历代大事皆有典籍可考。然时移世易,名物制度迥异,后人何以读懂前朝之书?所赖者,训诂也。训诂之功,岂止于识字释词?其大用在于启迪后人以“历史之眼光”审视万物。它不仅仅是解读文献之工具,更是一种极高明之思维训练。这种思维,求今人穿透文字之表象,回溯造字之初衷,体悟古人之所思所感。当古文字学家从断简残篇中辨识出一字一词,重构出一段失落的历史时,这便是文化生命力的延续。故曰:训诂者,通往古人心灵之桥梁也。训诂之极境乃同情之理解,当今人考证出一字在彼时彼地之确切含义,便仿佛置身于古人之侧,与其同呼吸共悲欢,此时枯燥之考据化为跨越时空之对话,冰冷之简牍泛起温热之脉搏。 训诂深处更可见民族之性。论文化大抵分三层:表层为器物饮食,中层为典章制度,底层则为哲学伦理与思维方式。训诂之妙,即在由表及里,直抵人心之本。汉字之构造与演变,往往隐喻着先民观察世界之视角。试举一字以明之:“夬”。

《说文》云:“夬,分决也。”又云:“决,行流也。”

若今人读此文多望文生义,以为“决”即“水由上而下而流”。然许慎之深意在于:水本顺流,若遇堤坝或巨石,蓄势既久,一旦破口而出,势不可挡,是为“决”。故“夬”之造字,本取“手执物而断之”之象,引申为决断,分明。此义一通,则万类皆通。古人造字组词,皆循此理:因有缺口,故曰“缺”,喻陶器破裂。水流破堤,故曰“决”,喻水泄疾流。佩玉有缺,故曰“玦”,喻决断离别。遥想汉代,玉佩之制极备,何谓璧何谓瑗何谓玦,时人皆知,无须多言。唯因“夬”含“断绝,决断”之义,故鸿门宴上范增举“玦”以示项羽,意在早做决断。古人送别,赠之以“玦”,意示从此诀别。若不明训诂,不知“夬”字“分而不能合”之深意,又岂能读懂这些历史细节背后惊心动魄之文化密码?

总而言之,训诂不存则文意不明。文意不明则道统不续。夫典籍浩如烟海,若无训诂为舟楫,吾辈纵拥万卷图书,亦如入宝山而空手,面对先贤之面而如隔万里之遥。每一个汉字,皆是华夏先民观察宇宙之眼,每一条训诂,皆是文明血脉搏动之音。若任由这把解开历史封印之钥匙锈蚀遗失,则今人虽身为炎黄子孙,口语汉话,实则已沦为文化之弃儿,不知来处更不知归途。处此喧嚣浮躁之世,人心惟危,道心惟微。世人多鹜于声色之华,鲜有沉潜于故纸之冷。然则,冷板凳上方存真学问,古纸堆中实藏大乾坤。训诂之学,非为炫耀博雅,亦非为复古倒退,实乃为当今洪流中,为民族精神寻找一处安身立命之所。愿吾辈学人能于方寸文字之间,重拾绝学,在点画撇捺间再续薪火。以此敬畏历史,延续斯文,使先贤之勤耕不至在你我手中荒芜。千言万语,唯留一叹。