血脉、圣战与排外幽灵:点评美国战争部长海格塞斯的“美国十字军”

1924年“关门演说”与盎格鲁-撒克逊纯洁性的迷思

在 20 世纪初,在经历了“重建”和“镀金”两个腥风血雨的时代后,美国迎来了移民入境的高潮。1921 年的《配额法案》虽然对进入该国的移民数量进行了限制,但大量涌入的南欧、东欧和亚裔移民,引起了国会和联邦政府的焦虑,这些以盎格鲁-撒克逊传统为傲的决策者,当然不会坐视他们的血统受到稀释,所以1924年的“约翰逊-里德法案”(Johnson–Reed Act)应声出台,不仅限制了移民人数,还通过设置基于 1890 年人口普查的配额,刻意针对并排斥了南欧、东欧以及亚洲移民。

联邦参议员埃里森·杜兰特·史密斯(Ellison DuRant Smith)

这个法案背后的重要推手之一是南卡罗来纳州参议员埃里森·杜兰特·史密斯(Ellison DuRant Smith)。在1924 年 4 月 9 日对国会发表的演讲中,他做了那场后来被称为“关门”(Shut the Door)的著名演说。面对汹涌而来的移民潮,史密斯并没有诉诸单纯的经济考量,而是赤裸裸地挥舞起种族纯洁性的旗帜:“感谢上帝,美国拥有世界上最大比例的、纯正且不掺杂质的盎格鲁-撒克逊血统。”对于史密斯而言,所谓“典型的美国人”绝不可能是意大利、德国或东方移民的后裔,而必须是北欧族裔。他呼吁国会通过立法来“消化”现有人口,将其锻造成“纯正的美国人”,而不是引入更多“杂质”。他的观点在今天被广泛认为具有种族主义色彩,但在当时的语境下,这种对“纯洁性”(Pure)的病态追求,最终促成了 该法案在当时仅以六票反对的结果获得通过。

法案通过后的新闻报道

然而,史密斯在演讲中还留下了一句带有预言色彩的警示。他提到,若政治家不加小心,那些自私利用天才所发现之力量的“主人”们,将凭借其不断倍增的财富将国民置于统治之下。百年后,美国民众已对这种对“财富倍增”带来的阶级固化习以为常,所以“人口倍增”在右翼威权主义叙事中成为族裔替代恐惧。这种焦虑并未因《民权法案》的通过而消散。相反,它为后来白人至上主义的精神复兴埋下伏笔。史密斯在演说中曾断言: 如果政治家克尽厥职,即使是贫困的男孩也能享受这片土地的财富或攀登高位,但这番关于“机遇”的慷慨陈词,在历史的滤镜下,那个幸运的“贫困男孩”,在绝大多数情况下,只能来自盎格鲁-撒克逊人这个族群。

海格塞斯的权力跃迁——从媒体宠儿到新时代的“十字军”

这种百年前的基于民族主义的应许,在今日皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)的政治生涯中得到了最完美的体现。这位从少校跃升为联邦“战争部长”的挪威裔美国人(Norwegian descent),身具史密斯参议员所崇尚的“北欧族群中...最伟大的纯正、地道的盎格鲁-撒克逊血统”,在明尼苏达双城北郊森林湖(Forest Lake)的郊区优裕环境中长大,从小就被父母培养成共和党思想的狂热信徒。

海格塞斯的职业轨迹是精英教育、民粹表演与道德争议的奇诡结合。虽然他拥有普林斯顿和哈佛的双重光环,但其在非营利组织的管理履历却劣迹斑斑。根据《纽约客》披露的举报材料,他在执掌受亿万富翁资助的“关注美国退伍军人”(CVA)和“为自由而战的退伍军人”(VFF)组织期间,被指控不仅将组织经费视为“私人金库”用于奢靡消费,更深陷酒精失控与歧视女性的丑闻。多名下属描述,他频繁在社交场合酩酊大醉,甚至曾因在路易斯安那州的脱衣舞俱乐部酒后失态而被强行拖走。这种缺乏自律的领导风格,加上他母亲在邮件中指控他“长期虐待女性”、并建议其“接受治疗”的说法,为他管理履历上的污点,形成了初步的因果链条。

这种私德领域的颓废与公共形象的激进并非孤立存在,而是展现出一个危险的信号:一个在管理小型非营利组织时都深陷财务混乱与行政丑闻的失败者,却掌控着全球规模最大、预算近万亿的军事机构。这种反差不仅有碍他所谓“军队精英”的形象,更揭示了海格塞斯权力的真实底色——他在五角大楼的上位,绝非基于过硬的管理能力或道德声望,而是其理念和风格与当下的政治需求高度匹配。

这种在管理岗位上的违规、莽撞和失格,在他军旅生涯中也是斑斑可考。尽管海格塞斯履历中不乏伊拉克与阿富汗的战斗经历,但在这些战区中,他留下的更多是关于武力滥用与罔顾纪律的争议痕迹。据报道,他在服役期间不仅表现出对交战规则(ROE)的极度蔑视,更在指挥行为中显露出某种危险的极端倾向。这种对伦理底线的践踏不仅体现在他个人作为“战士”的鲁莽中,更预示了他日后将政治观点凌驾于军事法典之上的立场。这种从非营利组织延续到战场的“规则破坏者”姿态,最终成为了他日后在政坛崛起的资本,让他能够毫不违和地从一个充满争议的战地军官,转变为一名公开挑战军队中立传统的提倡者。

海格塞斯曾任伊拉克和阿富汗服役

海格塞斯转向媒体赛道后,利用在国民警卫队服役的经历,在福克斯新闻(FOX News)把自己包装成一名‘军事专家’。在这期间他最具争议,也使他在保守人士中声名鹊起的举动,是他媒体上利用阴谋论和白人民族主义叙事,成功游说白宫赦免战争罪犯。可以说,他的战后生涯是野心家通过‘政治秀’跨越权力阶梯的教科书式案例——他通过极端化的言论吸引共和党高层关注,将自己从传统的保守派中剥离出来,最终完成了从媒体评论员到掌管全球最强大武装力量负责人的惊人跃迁。

美国“战争”部长海格塞斯

在海格塞斯的权力跃迁中,其资历的匮乏反而成为了独裁逻辑下的“最优解”。从威权统治的角度审视,任命一位缺乏大型机构管理经验和深厚建制派根基的“政治素人”,本质上是一场精心的“制度性架空”。由于海格塞斯在五角大楼内部缺乏独立于最高领导人的权力合法性,他大概率会对提拔他的领袖产生极度的人身依附。这种通过“人为制造的无能”(engineered incompetence)来确保官员绝对忠诚的手段,正是威权政府削弱专业职能、实现私人统治的典型特征。海格塞斯最核心的“任职资格”并非军事统率力,而是他在福克斯新闻磨炼出的、将极端威权主义叙事 伪装成真理的表达能力。

在白人至上叙事中承先启后的《美国十字军》

从他在《美国十字军》(American Crusade)中的意识形态布道,到他在军旅生涯中表现出的对“觉醒文化”的极度敌视,再到他入主五角大楼的政治野心,海格塞斯的崛起并非孤立的偶然。他精准地承接了史密斯时代的内核:构建一个由白人盎格鲁-撒克逊人绝对主导的美国。在 MAGA 阵营的权力结构中,海格塞斯的快节奏上升证明了那种“血与土”的叙事从未远去——它仅仅是换了一身戎装,在21世纪的权杖下,继续试图兑现那个排他性的、关于“纯净美国”的古老承诺。

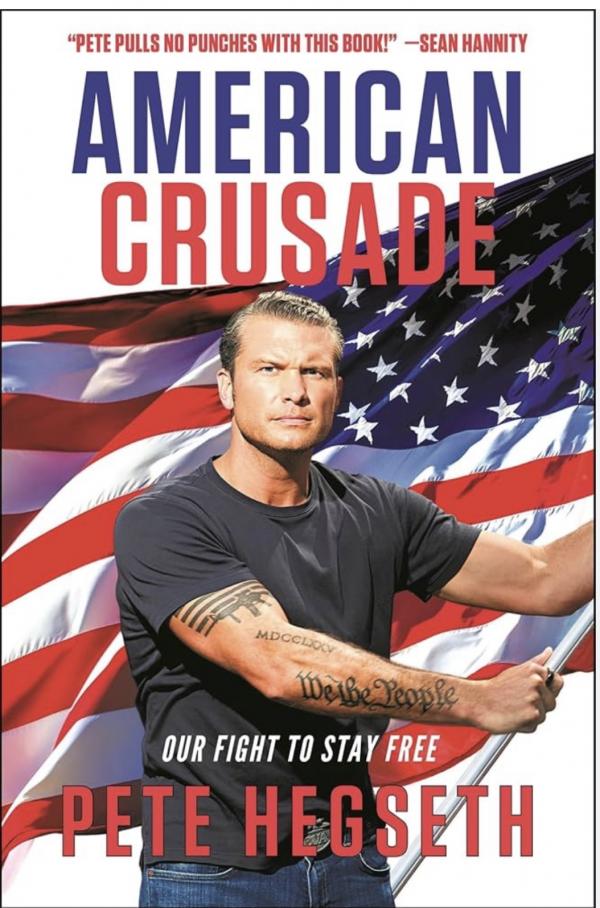

海格塞斯出版于2020年的《美国十字军:我们为自由而战》封面

海格塞斯的“出道之作”——出版于2020年的《美国十字军:我们为自由而战》,本来是为川普在2020年总统连任而摇旗呐喊。这本书不仅是一份政治宣言,更像是吹响了保守派的“冲锋号”:海格塞斯在书中极力兜售危机感,宣称若川普落选,美国必将毁于左派之手。他不仅复活了史密斯参议员关于“保持国家纯粹”的旧日叙事,更通过这种意识形态的包装,将正常的政见之争上升为你死我活的“敌我矛盾”,以此合理化他对政治对手的全盘清算。由于本书的鲜明立场,舆论对其评价呈现出两极分化的态势:支持者将其视为拯救国家的行动指南,而反对者则认为这是一篇煽动性极强的极端主义檄文。

在保守派阵营和广大右翼读者眼中,海格塞斯被誉为“思想战场上的战士”。著名评论家马克·莱文(Mark Levin)赞扬他为“粉碎左翼”指明了方向;肖恩·汉尼提(Sean Hannity)则对其捍卫美国价值观时展现出的“激情与火力”推崇备至。在Goodreads和亚马逊等平台上,这本书获得了不少读者的共鸣,许多人将其描述为一声振聋发聩的“警钟”,称赞他用这种直白且充满爱国情怀的表达,撕开了精英主义和全球化对美国传统的侵蚀。

然而,在进步派媒体和宗教监督机构看来,这本书却散发着危险的“基督教民族主义”色彩。《卫报》(The Guardian)和“媒体观察”(Media Matters)等机构指出,海格塞斯将左翼力量甚至伊斯兰教定性为“内部敌人”,这种对立思维严重威胁了民主准则。跨宗教联盟(Interfaith Alliance)则担忧书中频繁使用的“十字军”意象,认为这种“信仰与暴力的危险融合”是对宗教多元主义的挑衅。学术界更是尖锐地指出,海格塞斯将政治对手贴上“异教徒”或“煽动叛乱者”的标签,本质上是在用一种“非黑即白”的暴力话语摧毁公共讨论,而非提供建设性的政策蓝图。

左翼并非“政敌”,而是必须根除的“生存威胁”

在《美国十字军》中,皮特·海格塞斯开篇就定下了极其激进的基调:传统的“党派竞争”时代已经终结。他认为,现在的民主党和左翼进步派早已不再是坐在桌对面讨论税收或医疗政策的“忠诚反对派”(Loyal Opposition),而是一股致力于从根本上瓦解美国的破坏性力量。在他眼中,这场斗争不再关乎政策优劣,而是关于国家灵魂的存亡。

海格塞斯将这种政治局势定性为一场残酷的“零和博弈”。他直言不讳地指出,左翼的目标不仅仅是赢得选举,而是要彻底抹除美国的传统文化、历史根基和核心制度。他在书中对支持者发出了冷峻的预警:“我们是挡在他们路上的障碍,我们已经被列为了被消灭的目标。”这种叙事将政治对手直接打上了“内部敌人”的标签,暗示双方已无任何妥协的空间,唯有你死我活的胜负。

为了渲染这种迫在眉睫的危机感,海格塞斯使用了极具攻击性的语言来动员他的读者。他描述道:“左翼已经从四面八方包围了传统的美国爱国者,准备收网杀戮:杀死我们的国父,杀死我们的国旗,杀死资本主义。” 这种“围剿论”将保守派塑造成了文明的最后守护者。

基于这种“生存威胁”的判断,海格塞斯主张放弃温和的绅士风度,转而采取进攻性的姿态。他宣称:“我们的任务是嘲笑、羞辱、恐吓并粉碎我们的左翼对手。” 这种表态不仅标志着他与传统保守主义“温和辩论”风格的决裂,更预示着一种将政治冲突推向极端化、甚至行政干预化的权力逻辑——即为了保卫国家,必须先清除掉这些“内部威胁”。

在海格塞斯的叙事中,2016年的大选不仅是一次政治胜利,更是一场被他称为“奇迹”的超自然转折。他认为,那次大选是美国“自由儿女”在最后关头的一次集体觉醒,暂时阻止了左翼对国家灵魂的全面蚕食。然而,正因为这次胜利极具偶然性且充满了“神启”色彩,它反而加深了海格塞斯心中的危机感:在他看来,2016年的辉煌并没有终结威胁,反而彻底激怒了左翼。

这种观点与他的“零和博弈”理论紧密相连。海格塞斯指出,对于左翼而言,2016年的羞辱性失败并没有让他们反思,反而“加强了他们抹除美国灵魂、文化和制度的决心”。他认为,左翼已经将那次失败视为一种动员令,从此放弃了所有的政治体面,转而进入了一种全方位的报复模式。因此,保守派绝不能坐视2016年的胜利而沾沾自喜,因为在“赢家通吃”的逻辑下,下一次失败可能就意味着永久的终结。

这种紧迫感导致海格塞斯得出了一个激进的结论:即便拥有全球最顶尖的经济和军事实力,如果文化和教育这些“灵魂阵地”依然被左翼把持,那么2016年式的选举奇迹也仅仅是“延缓了死刑”。在这种“不是你死,就是我活”的逻辑驱动下,他呼吁支持者必须意识到,这不再是四年一度的投票游戏,而是一场旨在从左翼手中“夺回美国”的全面反击战。

这是一场捍卫自由的“美国十字军圣战”

如果说书中第一个理念是在界定“敌人”,那么第二个理念就是在神圣化“斗争”。海格塞斯在书中直接将政治冲突拉升到了宗教文明的高度。他认为,这不仅仅是两党之间的席位之争,而是一场关乎人类自由、正义事业的“360度圣战”(Holy War)。通过使用“十字军”和“圣战”这样极具宗教张力的词汇,他向读者传达了一个明确信号:这不再是世俗的博弈,而是光明与黑暗、信仰与虚无之间的对决。

海格塞斯提出了一个极具挑衅性的观点:他认为现代左翼进步派所推崇的价值观,本质上是一种“虚假宗教”。在这种语境下,传统的美国爱国者不再仅仅是政见不同者,而是被左翼视为了“异教徒”(Infidel)。他警告支持者,不要幻想能够通过温和的对话来打动对方,因为在一种“虚假宗教”的逻辑里,不信者只有两条路:要么现在屈服,要么以后屈服。这种描述剔除了政治妥协的可能性,将每一个投票箱前的抉择都变成了信仰的考验。

为了支撑这种“圣战”的正当性,海格塞斯特别强调了“绝对忠诚”的概念。他引用西奥多·罗斯福的话指出,在这个国家,没有空间容纳那种“50对50”的半吊子美国人,只能有一种对星条旗的绝对效忠。这种叙事旨在消除中间地带,迫使中间派或温和保守派必须在“圣战”中选边站队。他认为,只有通过对左翼的“彻底击败”,自由的儿女才可能有未来。

这种将政治宗教化的逻辑,实际上是为后续更加激进的行动策略做铺垫。当对手被定义为破坏文明的“异教徒”,而己方的行动被定义为捍卫人类自由的“圣战”时,任何常规意义上的政治规则都显得微不足道。这不仅是对支持者的精神动员,更是在逻辑上为“利用行政手段削弱建制派”等强力干预措施扫清了道德障碍。

在海格塞斯的逻辑中,2016年的选举“奇迹”只是赢得了喘息之机,而真正的“美国十字军”式反击需要通过强硬的行政手段将政治意志转化为现实。在明州进行的大规模移民执法行动,延续到2月12日才宣布结束,可以被视为这种理念在现实中的一次激进预演。海格塞斯在书中预言,传统的法律程序已不足以应对左翼对体制的“腐蚀”,因此必须采取非对称的、具有震慑力的执法手段。当数以千计的联邦探员以“激增”之名,大规模进入圣保罗和明尼阿波利斯等蓝州中心城市时,这不仅是一次移民执法,更像是《美国十字军》中所倡导的——对那些不服从中央意志的“异教徒”堡垒(圣地城市)进行的一次行政收复。

这种“激增”逻辑与海格塞斯的“零和博弈”观完美契合:他认为既然左翼已经将行政权力武器化来“统治文化和媒体”,那么爱国者就必须通过更具压倒性的执法力量来“粉碎对手”。在明尼苏达州的行动中,联邦权力直接绕过地方合作,这种带有“联邦入侵”色彩的手段,实际上就是海格塞斯在书中所宣扬的“绝不妥协”和“主动进攻”战略的具象化。对他而言,当法律被左翼用来保护所谓的“内部敌人”时,行政机构的“圣战”便是唯一的正义.

关于该书是否为“2025计划”(Project 2025)的蓝图,评论界普遍认为,海格塞斯的《美国十字军》不仅提供了思想动员,更在意识形态上为“2025计划”中那些旨在彻底重塑联邦政府(如废除DEI政策、大规模清除官僚机构)的激进建议提供了正当性。海格塞斯目前作为国防部长的角色,使得他在书中提出的“清理内部敌人”和“军队去政治化(实际上是去左翼化)”的策略,直接从纸面上的愤慨转变为五角大楼的实际政策。可以说,《美国十字军》和“2025计划”之间,在意识形态层面存在高度呼应。这样的战斗呐喊,将复杂的政策博弈,简化为一场非黑即白的文明保卫战,为接下来的行政集权和“状态例外”提供了核心叙事。

文化与教育机构的沦陷与“华盛顿政策”的异化

当海格塞斯将这场斗争定性为一场捍卫文明的“圣战”时,他逻辑链条的下一步必然是指向那些产生“异教徒思想”的温床。如果说在明尼苏达州的行政干预是对左翼堡垒的“外部收复”,那么海格塞斯在《美国十字军》中表现出的更大野心,则是要对美国文明的“内部大脑”——即教育机构与华盛顿官僚体系——进行一场彻底的“外科手术”。在他看来,单纯的执法激增只能治标,唯有铲除那些躲在“象牙塔”和“政策准则”背后的精英思维,才能真正赢得这场十字军圣战。

这种对教育与文化的抨击,带有一种深层的文明焦虑。海格塞斯在书中直言不讳地指出,美国的教育体系已经从传授价值观变成了某种程度上的“文明自杀”工具。他曾带有忧患意识地对比道:“几乎每个穆斯林孩子都是听着和学习《古兰经》长大的。将此与我们的世俗美国学校(圣经无处寻踪)对比,你就会明白为什么穆斯林的世界观比我们的更连贯。”这种对“文化真空”的恐惧,直接驱动了他上任后在五角大楼发起的意识形态清洗。对他而言,军队中推行的多样性、公平与包容(DEI)政策并非社会进步,而是象牙塔思维对“战士文化”的毒害,是必须被迅速“粉碎”的觉醒文化毒瘤。

在讨论“华盛顿政策”的异化时,海格塞斯的笔触更显激进,他将当代对“民主”的定义视为左翼夺权的幌子。他尖锐地抨击那些标榜中立的言论准则与官僚政治,认为这不过是束缚爱国者手脚的绳索。他在书中写道:“对于左翼分子来说,呼吁‘民主’代表了对我们体制的彻底拒绝。观察他们使用这个词频率——他们憎恨美国,所以他们憎恨宪法,只想快速聚集51%的选票来改变它。”这种思维解释了为何他在掌权后,会对传统的政策制定流程表现出极大的不耐烦,甚至主张利用制度漏洞进行反击。他曾露骨地建议:“共和党立法机构应该画出有利于支持自由候选人的选区线——然后干掉(screw)民主党人。”

通过这种对“象牙塔”与“建制派”的全面开火,海格塞斯完成了一个闭环叙事:左翼通过控制教育洗脑下一代,再通过控制华盛顿政策来固化权力,最后通过“民主”的名义掩盖其对美国遗产的破坏。因此,他的“美国十字军”不仅要在边境和街头执法,更要在大学教室和政府办公室里发动一场“意识形态的清理”。这种从观念到体制的全面宣战,不仅将非法移民斥为“侵略”,更将那些在象牙塔中制定政策的精英视为文明衰落的“病灶”。

作为战斗口号的“Deus Vult”(神之所愿)及其历史虚无主义底色

这一连串极具攻击性的政策背后,隐藏着海格塞斯及其同僚们最深层的伪善:他们从未打算通过民主框架内的温和对话来化解分歧,而是早已在心理上完成了战争动员。这种决裂最直观的象征,莫过于海格塞斯手臂上纹着的,以及在书末作为战斗口号振臂一呼的拉丁语——“Deus Vult”(神之所愿)。通过引用一千年前第一次十字军东征时的口号,他向支持者发出了明确的信号:作为“自由的儿女”,未来的生存前提只有对左翼进行“彻底的击败”。他宣称:“是的,这是一场为了人类自由的正义事业而发动的神圣战争。”

第一次十字军东征时的口号:“Deus Vult”(神之所愿)

然而,海格塞斯赖以支撑其“神圣正义性”的历史叙事,在学术界看来不过是漏洞百出的政治臆想。他将第一次十字军东征描述为对“穆斯林部落侵占欧洲土地”的被迫反击,但正如弗吉尼亚理工大学中世纪研究专家马修·加布里埃尔(Matthew Gabriel)所指出的,当时的伊斯兰势力不仅没有入侵欧洲大陆,反而正处于战略收缩中,海格塞斯口中的“防御战”纯属对历史的歪曲。更讽刺的是,他所标榜的这种白色人种、基督教至上的英雄主义叙事,在现实的历史研究面前显得极其苍白——中世纪专家丽莎·戴维斯(Lisa Davis)曾直言,十字军时期的欧洲并非所谓的“纯白”,甚至连十字军纹章上经常出现的圣莫里斯(Saint Maurice)本人也是一名埃及人。

最令人警惕的是,“Deus Vult”这个口号早已超越了单纯的历史怀旧,成为了极右翼和新纳粹势力(如夏洛茨维尔“联合右翼”集会)的识别暗号。海格塞斯作为国家核心权力的掌握者,将这种带有浓厚白人至上主义色彩的符号纹之于身,与他联邦战争部长的身份严重不符。也许历史真相对于他而言并不重要,十字军最终惨败的结局也被他选择性遗忘;他需要的仅仅是一个神圣外壳,来遮掩行政手段的威权主义实质。对这一历史事件的借用,我们可以推断,他口中的“美国十字军”,在本质上,就是一场针对国内异见者的清算运动。

海格塞斯二头肌内侧新纹身:阿拉伯语单词“Kafir”(????),意为“不信道者”或“异教徒”。

如果说“Deus Vult”还试图通过历史叙事进行包装,那么海格塞斯近期被曝光的二头肌内侧新纹身,则彻底撕下了所谓“文明防御”的虚假面具。社交媒体用户发现,海格塞斯在与士兵共同锻炼时,低调展示了阿拉伯语单词“Kafir”(????),意为“不信道者”或“异教徒”。在穆斯林世界眼中,这绝非单纯的宗教身份声明,而是一个极具羞辱性的敌对宣言。正如伊斯兰活动家尼尔丁·基斯瓦尼(Nerdeen Kiswani)所指出的,在“神之所愿”的十字军口号下方刻上“异教徒”,如果纹身者仅仅是普通平民或基层士兵,这或许会被视为一种个人宗教表达或亚文化审美,顶多引起旁人的侧目;但当这一符号出现在执掌全球最强大军事机器的“战争部长”身上时,性质就从个人行为演变成了国家层面的表态。这两个纹身图案,虽非表达官方立场,但仍有可能让部分民众,产生这样的联想:美国的国防意志已为某种极端宗教排外情绪所主导。

这种将政治立场刻在皮肤上的做法,正如海格塞斯本人所解释的那样,这只不过是”让人们知道我的立场,我本就将观点穿在袖子上”。然而,这种“坦率”背后隐藏着对现代国家治理准则的蔑视。从他胸前导致其在2021年被踢出拜登就职典礼安保任务的“耶路撒冷十字”(Jerusalem Cross),到手臂上带有白人民族主义暗色的十字军符号,海格塞斯的肉身,已成为一幅观点激进的政治地图。记者迪利·侯赛因(Dilly Hussain)对此评价道,穆斯林不应对此感到震惊,因为海格塞斯只是通过肉体直观地展示了那种“非我族类”的权力傲慢。这种将“异教徒”标签化的行为,不仅人们更加担忧他对非基督教群体“必有异心”的偏见:,更将他在《美国十字军》中所宣扬的冷战式对抗思维,从纸面上的修辞变异成了物理意义上的宣传口号。

“耶路撒冷十字”(Jerusalem Cross)常被白人至上主义者挪用来隐含表达一种将基督教神圣象征与“白人文明守护”“宗教式种族使命”相绑定的排外与至上意识形态。

结语:“两个奥马尔”的启示与“十字军”叙事的终极排他性

在这一整套从意识形态根除到“行政收复”的逻辑闭环中,海格塞斯在书末通过对比“两个奥马尔”的故事,为他的“十字军逻辑”完成了最后的拼图。正如前文所述,他将定居德州的伊拉克翻译视为“忠诚的样板”,而将众议员伊尔汗·奥马尔斥为“文明的威胁”。这种叙事不仅是在划分政见,更是在现实中通过一种近乎种族的“忠诚度测试”,将美国公民硬性切分为“自己人”与“外人”。这种“非我族类,必有异心”的判准,实际上为任何被其定义为“非传统”的群体打上了可随时质疑的标签。

然而,在这个温情的“德州奥马尔”故事背后,隐藏着一个极其冷酷的政治现实。海格塞斯在2020年将其奉为爱国典范,是因为这位翻译愿意全盘拥抱他笔下的传统价值观;但在2024年后,随着海格塞斯所倡导的“十字军”实践从书本走向五角大楼和边境政策的制度化,这位“德州奥马尔”的身份却变得岌岌可危。讽刺的是,无论他在战场上如何出生入死,只要他尚未获得那纸入籍证明,在海格塞斯主张的“大规模驱逐”和“冲刺式执法”面前,他依然只是一个随时可能被遣返的“外来者”。这揭示了一个残酷的教训:对于海外出生的少数族裔而言,同化与忠诚或许能赢得暂时的赞美,但在“美国十字军”的语境下,这种认可,根据形势的变化,是可以随时撤回的。

这正是海格塞斯叙事中最深刻的逻辑陷阱:一旦“十字军”式的排他性话语被建制化与常态化,任何不属于“盎格鲁-撒克逊精英俱乐部”的成员都无法获得真正的安全感。那些在2024年后依然热衷于拥抱MAGA叙事的少数族裔支持者必须意识到,这种“神之所愿”的圣战逻辑本身就不承认多元与并存。无论你如何努力地向“传统价值”靠拢,只要你的出身和肤色不符合海格塞斯心中那个纯粹、单一的“基督教民族主义”模版,当行政权力开始对“内部敌人”进行地毯式清算时,这些非白人的追随者,会从“战友”沦为下一场十字军远征的目标,并非完全不可预期。

“两个奥马尔”的故事最终并不是一个关于同化的成功案例,而是一个关于身份脆弱性的政治警示。海格塞斯的《美国十字军》用拉丁语战斗口号和圣战话语,将美国带入了一个不再有妥协余地的时代。当“神之所愿”成为最高法律,那些曾经试图通过忠诚来换取豁免权的少数族裔,谁也不能保证自己,或自己的后人,不会站在他们携手挖掘的政治深渊的边缘。