李见宇师傅谈意拳63

今天我集中精力考证深县集训的相关问题。

姚宗勋师伯曾讲:“1935年左右,芗师在老家河北深县,培养了一批实战技术队伍,如赵道新、卜恩富、韩星樵、韩星垣等一批弟子。芗师的愿望是想带领这支技术队伍周游世界,来检验意拳的科学性和实用性。但是在1937年,中日战争爆发,芗师的愿望未能得以实现。这不能不说是意拳发展史上的一大憾事。”

我现在开始严肃认真的学术探讨。

首先,集训开始和截止时间。

关于开始时间,韩星桥师伯主张是1934年左右(见《武林》2003年第2期)。姚宗勋师伯主张是1935年左右。觉意堂第一说是1932年(《韩星桥先生》)。觉意堂第二说是1935-1937年(《卜恩富先生》)。觉意堂第三说是1932-1935上海集训、1935-1937深县集训(《壮志未酬的中国拳术环球旅行》)。其他人大多以1935年为主。

关于截止时间,韩星桥师伯主张是较短的时间,或者即九个月左右。姚宗勋师伯主张是1937年中日战争爆发前。觉意堂第一说是1937年中日战争爆发前(《韩星桥先生》)。觉意堂第二说是1937年七七事变后(《卜恩富先生》)。觉意堂第三说是历时五年说。其他人大多以1937年中日战争爆发前为主。

这里我想特别抨击一句:

全世界都知道中日战争爆发或说日本全面侵华后中国传武界只有两种拳法获得了巨大的发展机会,即意拳和通背拳!乃至于这两个拳法长期被武术界斥之为“汉奸拳”,这是历史事实!我早在十几年前作《意拳史上若干重大疑难史事考》论文时,给咱们意拳被称为“汉奸拳”的历史做了平反!但是不等于我要否定日本侵华后出现了意拳大发展的历史事实!既然获得了大发展,又何谈什么因为日本侵华或者说因为中日战争爆发造成了祖师爷组团世界比武的梦想无法实现呢?!说句粗话,这样的说法和解释就是“拉不出屎赖茅房!”真实原因你读完此文就懂了。

其次,集训参加人数。

韩星桥师伯主张是韩星桥、张长信、张恩桐三人(见《武林》2003年第2期)。但是,张长信1934年夏已经被聘为南京中央国术馆担任国术教官,他根本就没有离开上海,何谈什么返回深县参加集训?!而且,韩星桥师伯明确地说:“1934年左右,意拳社迁回了王芗斋老家河北深县,培训技击手的工作也同时转到深县进行。”姚宗勋师伯主张是赵道新、卜恩富、韩星樵、韩星垣四人等一批弟子。可是众所周知,赵道新一直在上海和南京两地任教,从未到过深县参加集训,以当时他和王的关系几乎决裂,也不可能去。《从王芗斋的深县集训说一说内家拳的实战》说是六人。觉意堂说是韩星桥、张恩桐等人,后有卜恩富(《卜恩富先生》)。他还声称“参加了1935年至1937年在深县组织的意拳强化集训”,但是我的前文已经证实了当时卜恩富1935年11月开始就任国立体专摔跤总教练,根本不在场。可见这个觉意堂根本不了解这一历史事实才会如此胡说。

有人曾在《台湾武林》上发文,信誓旦旦地说:“参与人员有:大弟子周松山(字子岩)和裘玲(字稚和)、韩星桥、高振东、张长信、卜恩富、张恩彤、宁大椿、马骥良、朱国祯、韩星垣、王道桩、赵逢尧、赵佐尧等14人。因公务缠身等原因训练月余后,宁大椿、朱国祯、赵佐尧、高振东4人无奈离去,其他人在王芗斋严厉督导下继续训练,进境极速,对他们深寄厚望的王芗斋以‘道’为倡而赐名。张恩彤名道德、裘玲名道庸、韩星桥名道宽、马骥良名道远、卜恩富名道魁、韩星垣名道广、赵佐尧名道宏、张长信名道城。赐名后的要求更加严苛,训练也更加系统和规范,惜10余日后,裘玲又因父病而离去。故有幸自始至终坚持集训者为:韩星桥、韩星垣、王道桩、赵逢尧、马骥良、卜恩富、张长信和张恩彤8人。”我在第53期文章中已经一针见血地指出了“高振东从来就不是王芗斋的弟子,更未去过那里参加什么集训,甚至周松山一直在北京前门大街经商从未离开自家门店也被拿来充数”。可见最近十几年来,参加深县集训的人数就越来越多:从最初的三个变成六个、再变而成八个,三变则成十七、八个,四变而成二十几个,五变就超过了三十个。以至于我都觉得一不留神我也参加了,不然我怎么总有“往事依稀浑似梦,都随风雨到心头”的感觉呢!

大家再看上述照片,至今无人回答他们住在哪里、吃在哪里、训练场地在哪里、训练器材在哪里、每个人携带了多少件衣服等很具体的集训生存和日常必须品的重大问题!!!

第三,集训内容和师资。

目前为止,所有涉及深县集训的文章大多空谈。韩星桥师伯主张是“王芗斋用他的新拳学观念指导这批年青人,使他们在较短的时间里技击技能就有较大的进步”(见《武林》2003年第2期)。大家都抄袭此说,决无任何新意。没有涉及任何具体训练内容,既无体能训练,也无技术训练。

有趣的是:觉意堂《卜恩富先生》一文中声称:“关于深县集训的情形,据卜恩富前辈讲,每天的训练除了意拳的基本功练习,还要长跑锻炼体能,从乡下跑到县城,在城楼上压腿、踢腿,每天都要打沙袋,实战对抗。”这看似很具体的日常训练,怎么也和集训无法挂钩。更何况卜恩富1935年11月开始就任国立体专摔跤总教练,上述这些话高度怀疑出自该文作者的意淫,而非卜恩富的口述回忆。查卜恩富1934年3月战胜全俄拳击冠军马夫洛格、全俄亚军阿尔桑柯;9月战胜美国职业拳王卡迪逊;10月底在家休整。1935年6月-9月在保定参加摔跤队集训。10月出席上海全运会战胜跤坛泰斗宝善林。11月开始出任体专总教练。以当时卜六爷的功力,拳击全国冠军、摔跤全国冠军,他是何时去的深县?去了几天?这些所谓的深县集训内容还远远不如他在保定那三个月的摔跤队集训呢!何况对赐名卜恩富等人是1941年,根本不是深县集训结束前后。

而师资只是王芗斋一人,以至于我那三个同门大侄子信誓旦旦地告诉我:当时芗老那么忙怎么可能有时间再去泡妞呢?!可是,我至今为止从未指控我师爷王芗斋他老人家在深县老家集训期间也去泡妞呀!请不要歪曲和扩大我的指控时间段!深县那个鬼地方,村妞再美,也不如小玉春和汪雪琴,我坚信!

第四,集训资助。

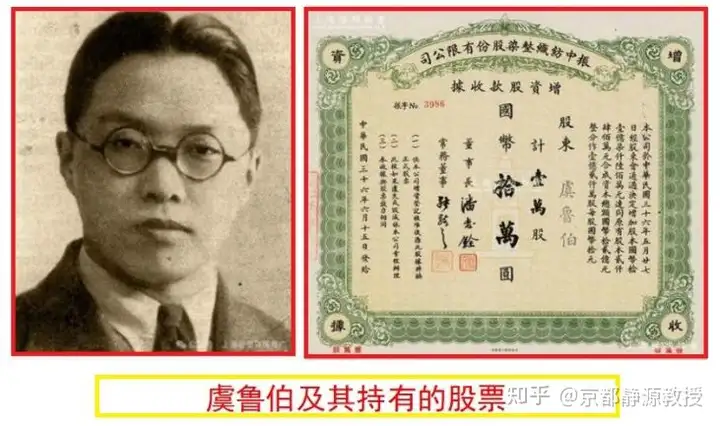

韩星桥主张得到了上海银行家俞鲁伯先生的大力支持,与他签定了协约(《武林》杂志2003年第2期)。觉意堂第一说主张是与上海银行家俞鲁伯先生订立协约,由俞鲁伯先生出资(《韩星桥先生》)。觉意堂第二说主张是1932年上海银行家虞鲁伯先生与祖师订立合约,由虞鲁伯先生出资(《壮志未酬的中国拳术环球旅行》。他又补充说明这样一点:“关于上海银行家虞鲁伯先生。韩星桥前辈在他的回忆文章《见证意拳》里说的是‘上海银行家余鲁伯先生’……最近我在查阅历史资料时发现,我个人推断,准确的姓名应该是‘虞鲁伯’。虞鲁伯先生是上海著名商人虞洽卿先生的孙子,1943年虞鲁伯先生还在上海创办过新汇银行并担任董事长,地址在上海九江路45号。”

其他人大多沿袭此说,鹦鹉学舌,毫无新意。连正确的名字都搞不清楚,却坚信对方会给钱!!

这里面就出现了银行家的名字是俞鲁伯,还是虞鲁伯的争议。不过,更重要的是他们都搞错了虞鲁伯的老爹是谁?!

案:根据我对虞鲁伯和虞洽卿两家家谱的调查,虞鲁伯和虞洽卿无任何血缘关系和亲属关系!

虞洽卿有三个儿子一个女儿。三个儿子名字依次是虞顺恩、虞顺懋、虞顺慰。女儿虞澹涵。我调查了虞洽卿家谱和《虞洽卿70大寿家族纪念册》,虞洽卿名下没有任何一个孙子叫虞鲁伯!

查虞伯鲁的父亲叫虞顺德,生于1877年。而虞洽卿则生于1867年。二人仅相差十岁。

虽然看上去虞顺德也是“顺”字排行,但是虞伯鲁的父亲虞顺德,和虞洽卿的儿子虞顺恩、虞顺懋、虞顺慰兄弟三人无任何血缘关系和亲属关系。虞洽卿是宁波镇海人,而虞伯鲁的父亲虞顺德则是山东烟台人。二者地望一北一南,毫不搭界!

虞鲁伯生于1904年,英文名字是Robert Yu Jr.,那是因为他父亲虞顺德英文名叫Robert。根据《游美同学录》介绍:“虞顺德字思诚。年四十一岁。生于上海。已婚。子一女二。初学于上海圣约翰大学。同仁医院。及天津官立医学堂。光绪二十二年。自费游美。入西余大学。习医科。光绪二十六年。得医学博士学位。在托兰脱医院实习。又入纽约医学校。光绪二十七年回国。任烟台教会医院外科主任,光绪二十九年,济南山东医院主任医官、光绪三十二年,任天津直隶总督署医官、宣统二年,任天津医院会办、民国元年,任津浦铁路主任医官。给予四等六等嘉禾章。”这里的“子一”即虞鲁伯。

虞鲁伯登记住址在上海市巨鹿路693号。银行家虞鲁伯,曾担任有利银行上海分行在华经理,后组建“新汇银行”自任董事长。虞鲁伯为有利银行末任买办、新汇银行发起人之一。虞鲁伯在巨鹿路693号,一直到1945年都有登记记录。1945年以后,虞鲁伯全家去香港发展。孔令侃曾授意虞鲁伯从事外汇买卖,并将所得美金转往纽约宋美龄账户。

有关虞鲁伯在各个银行任职和签署的文件、协议、书信等全部保存至今。从文献目录上看,无只言片语谈到资助王芗斋(含王向斋、王宇僧、王尼宝、王香斋等名)和意拳相关文件和协议。是否存在虞鲁伯个人从工资中取出部分资助,无法证实此事真假。如有虞鲁伯个人从工资中取出部分资助之事,恰恰印证了我师傅李见宇所说的“也就够买个三瓜两枣,还不够一顿饭钱!”这才是虞鲁伯所谓捐助的真实状况。

至于所谓“又有司徒美堂大力赞助”之说,更是无从谈起!实际上,司徒美堂的儿子司徒柱拜师学拳,李见宇师傅转告我说“他无非就是主动交了一笔拜师费而已”。

我很奇怪为什么很多意拳名家和粉丝们总相信著名的银行家和社会名人手里大把的银子不去嫖娼、置妾和投资非要资助王芗斋的意拳事业?就连王芗斋和意拳的大恩人四存学会,在1947年中山公园举办的北京市春节武术表演活动中,都彻底和王芗斋及其意拳划清了界限!因为四存学会董事长张璧当时深陷囹圄,正面临着汉奸罪的指控,好在最后没有定罪成功。但是四存学会董事会却是人走茶凉,立刻更换了新的董事长,而武术教学班也换上了新的导师:富杰臣、王维才、邢金台和陈子江等人——意拳不再是四存学会的主打推广项目,于是王芗斋及其弟子们被全体扫地出门!证据见1947年2月9日原始报道:

这就是为何四存学会举办的武术表演活动没有意拳和武术名家王芗斋参加的根本原因!

第五,我们最后再看所谓举办深县集训的原因。目前为止现有三说:

第一说 海上比武说。

见韩远宏《上世纪三十年代,迎战西方拳术,王芗斋深州集训》声称:本次集训缘于三十年代初的一次海上奇遇,当时芗老携弟子周子岩、张恩彤于海轮上练功,有一日本人走到近前震足挥拳以示其威,并向乘客宣扬大和空手道云云,有认识王芗斋的对其说:敢与之一较?双方遂斗。旅途寂寞的乘客见有比武,越围越多,双方一接手芗老即以精绝的推手功夫使之前倾后倒、如醉汉般踉跄但又不得脱,随之周身鼓荡一合,日人即伏身于船甲板。良久才起身深鞠一躬,告知姓名内山谦三,并问芗老所练,被告知“站桩”,再问姓氏,不答而去。作为一场非正式的较量,原本应该曲终人散,但历史的机遇此刻却悄然出现,观众中有头等舱的乘客乃上海知名银行家余鲁伯,他目睹了这一精彩绝伦的较量后异常激动,并在交谈中了解到面前就是轰动上海轻取西方拳王英格的王芗斋后,更加重了对中华武术的自信心与民族自豪感,至此两个感情上备感压抑的中华赤子密切地走到一起,决心为日益沉沦的民族精神注入活力。不久双方签定了协约:余负责资金,王倾囊相授,训练一批人才,从中国打到欧美,弘扬中华武术,为民族争光。见《台湾武林》2006年1月双月刊第28期。

第二说 洛阳牡丹被挖说。

见《从王芗斋的深县集训说一说内家拳的实战》一文:近代武术史,有一件事,后来影响到武术界的整体格局!那就是王芗斋深县集训!王芗斋人比较风雅,每年在洛阳牡丹花开的时节,都去洛阳赏牡丹,那一年,到了洛阳,到最名贵的牡丹处,却只见到三个深深的坑,原来,在头一天,日本人挖走了三株最名贵的牡丹,运回日本,献给天皇!当时,日本还没有跟中国全面开战,但也是步步蚕食,比如哪个寺院壁画历经千年,日本人就弄胶布粘走,哪个佛像有名,就砸掉佛头或者佛像弄回日本……作为武术人,愤怒的同时,想的办法也是武术人的办法,王芗斋决定,培养一批徒弟,去挑战,打败洋人的洋拳!回到北京,一说自己想法,马上获得一些爱国人士的支持,一些银行家慷慨解囊,拿出资金赞助!

前两者非要和抗日绑在一起,目的就是想为“汉奸拳”洗白。咱们意拳不是汉奸拳,我的文章中早就翻案了,但是我不认可把深县集训硬扯到抗日和受辱!那是造假!

第三说 就是大家尽人皆知的芗老雄心勃勃准备寰球旅行比武说。

这样的文章和书太多了,比如“牛大杨鸿晨”的《这不是传说》一书,比如觉意堂的那些贴文和所谓的《螺旋宝塔》一书等等,出现在所有介绍王芗斋生平和意拳史的作品中。

我对上述三说给出一句话的评语:“扯淡的事做得很认真。仅此而已。”那个觉意堂一说二说到三说,说来说去无非就是胡说!不懂不丢人,别装懂。还什么虞鲁伯是虞恰卿的孙子,你咋不说是我孙子呢?!

我提出了第四说,即张之江组团出国考察说。见第53期文中所列证据和相关论述,张之江写信的目的是“承命提倡国术有年,近复致力于沟通中西体育……之江忘其愚陋,将赴欧美各国考察”,这才是王芗斋产生集训后组团参加张之江的考察团,去世界各国比武的直接由来。