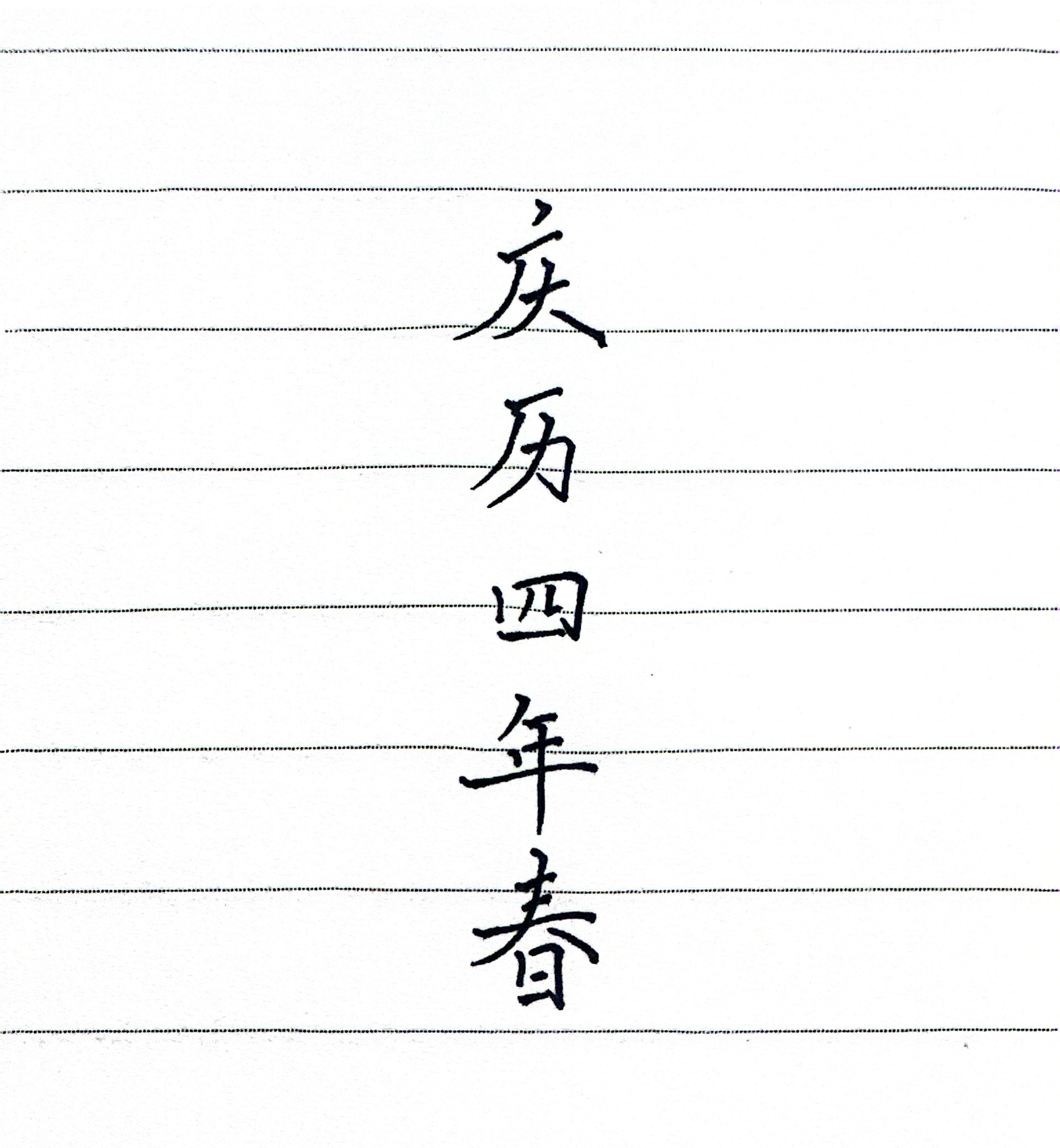

重庆鱼池深山的竹背篓

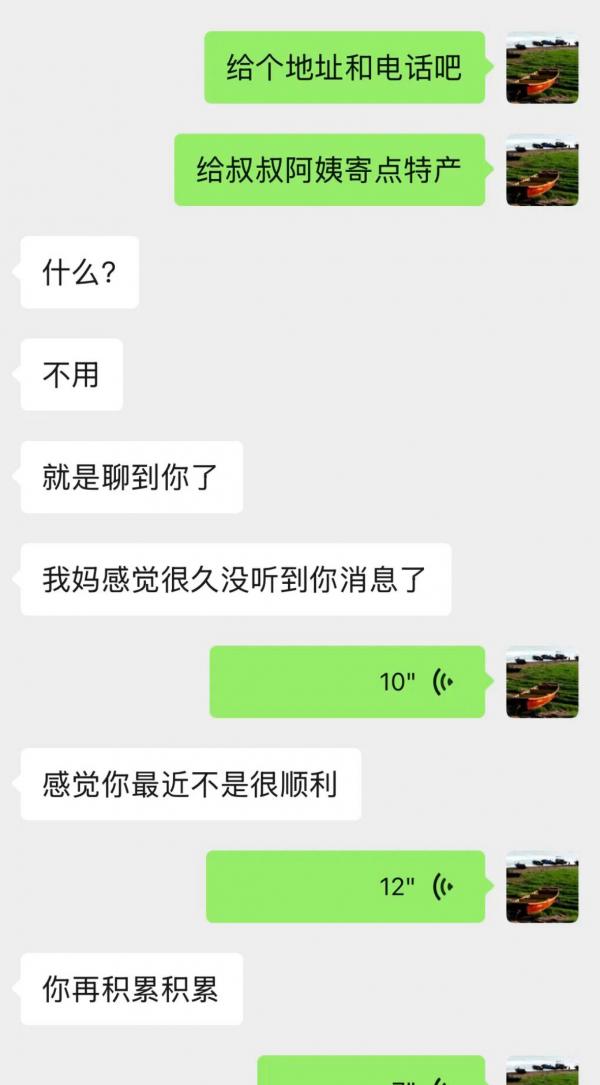

“我妈说你最近怎么不爱吃辣椒了”

我瞬间眼睛湿润了。

离开重庆后,已经与晓霞近十年未见了。

十多年前,在重庆北碚,我忘记了是我去天生站接的她,还是她去接的我。与她一起来的,我不记得是她的母亲,还是我的母亲。

晓霞记得,她的母亲背着个竹篓,里面是她最爱吃的腐乳、辣椒、豆豉,还有小鱼干儿,那是晓霞离家前一天,母亲一大早去鱼池镇上买的,长江里捕捞的小鱼。拾捯了半天,裹上面糊糊炸好,装了一大袋子。所有东西都打包好,放到了军绿色帆布袋里,再放进小背篓。

晓霞忘不了的是,石柱火车站进站口,母亲把背篓递给她,挥手示意她进去,进站后转头瞬间看到母亲踮着脚尖张望的场景。晓霞捂着嘴,匆匆跑进了火车站,她生怕母亲看到她掉眼泪。在二楼,透过褪色的蓝玻璃,她看见母亲远去的背影,佝偻着腰,那空空的竹背篓,显得格外沉重。

晓霞忘不了那个背篓,她记得,刚记事时候母亲就背着背篓,绕着弯弯曲曲的二十多里山路,背着她去外婆家。背篓在母亲的肩头有节奏地律动,在背篓里,她晃晃悠悠地睡着了,不知过了多久,一阵山风刮过小脸蛋儿,她便醒了。她的小手扒在竹篓篓沿儿上,望着外面的世界,那是土家族的大山,连绵不断的大山,山里飘着雾,一会儿淹没了群山,一会儿弄丢了日头。摇啊摇,晃啊晃,越过了一重重山,便到了梦中外婆家的吊脚楼。

晓霞记得那个竹背篓,家里的石头房子,是母亲和父亲用那个竹背篓背来的石头盖起来的,后来,母亲在屋前种了蔬菜,便开始用背篓背着蔬菜和山上采来的蘑菇去鱼池镇上贩卖,回来的时候,给晓霞和哥哥带镇上的好吃的。

后来,母亲学了做毛豆腐和豆酱,暑假,晓霞便和母亲一起背着竹篓去鱼池赶集,她也有自己的小竹篓了。开心的像个娃娃——她本来就是个小女娃娃。

娃娃的背篓是开心的,可当晓霞懂事后,发现,大人的背篓是沉重的:

晓霞记得有许多跟母亲一样的赶集的人,沿着半山腰的小路,天不亮就出发了,他们盼着背篓里背的山货能赶上早市,多换几块辛苦钱,等过年时候用这攒下的皱巴巴的钱给孩子买点营养品,扯身新衣裳;有的人,心事重重,攒一沓子零零碎碎的票子,到邮政汇往别处;更有的男子,背着沉甸甸的大竹篓,步履踉跄,心急火燎,被石头绊倒了,含着泪央求路人搭把手抬下竹篓,他便双手撑着地,咬着牙,双腿哆嗦着站起来,他顾不上身上的泥和土,转瞬便消失在山路的尽头——他指望着卖出钱来去救急;在一个山路交汇的路口,晓霞看见一个满身乌黑的老者——“卖炭翁”从深山里出来了,背篓上还摞着一只大箩筐,那大箩筐里装了满满的木炭,高高的像两重叠着的山,她想起了孙悟空背山的场景。

那个暑假以后,她便立志要学筋斗云了——好好读书,一个筋斗翻出这十万大山。

终于,我们在西南大学的天生站,相遇了。

她的母亲没有来,她的母亲来了,我看到晓霞背着竹篓,出了天生站,走进了西南大学的3号门。

(后记,本来写辣椒、人生坎坷与同学情的,写到背篓没收住,跑题了。离开重庆后,不管身在何方,晓霞和阿姨每年都要给我寄辣椒,已经很多年了,这两年因一些事情,联系的少了,她的母亲还记得我。)

这篇文章,写给晓霞和素未谋面却宛如母亲的晓霞妈妈。