歪脖子树与通天塔: ——关于儒家激进性、历史韧性及文明对话的跨洋对谈

【总题解】本文模拟了一场跨越时空与地理的思想对话。对话双方,北京潮白河畔的一文博士与旅居维也纳多瑙河畔的云梦泽人(冯兄),一位以政治哲学的理论透镜剖析儒家内核,另一位则以历史叙事的文学笔触勾勒文明长河的曲折轨迹。对话的核心聚焦于一个颠覆性的命题:儒家思想在本质上是否更接近于一种“激进主义”?这一命题如一块投入静湖的巨石,不仅激起了对儒家传统的再思涟漪,更牵引出关于历史评价、文化韧性、中西文明深层结构对比的宏大波澜。

本文通过五个层层递进的章节,将一文博士的哲学框架与云梦泽人的历史个案(尤其是冯道的故事)相互映照、辩难、补充,旨在超越简单的保守/激进二分法,探寻中华文明那既追求道德理想又包容历史现实的复杂心智。

一、历史的“歪脖子树”:冯道个案与儒家实践的韧性悖论

云梦泽人:一文兄,维也纳一别月余,大作《圣人政治与理性社会》跃然成型,你所提出的“儒家激进主义本质论”,如一道锐利的思想闪电,劈开了我心中积年的迷雾。别你之后,年底我在整理旧作,我的历史随感札记《历史的灿烂开放在恶之花上》集子中,有篇在2007年写的一篇旧文《历史是一棵歪脖子树》。文中我着重讨论了五代十国时期的冯道。此人历仕四朝十帝,甚至包括契丹,在“忠臣不事二主”的标尺下,无疑是顶级“汉奸”,为传统士大夫所不齿。然而,他同时却是儒家经典的坚定捍卫者和大规模官刻的创始人,毕生致力于文化传承,并在乱世中以务实姿态保全民生。他去世时与孔子同寿,时人竟视为美谈。这个极端的悖论人物,恰似历史这棵“歪脖子树”上一个畸形的瘤节,却可能蕴含着支撑大树不死的内在养分。

一文博士:冯兄这个案例提得极为精妙!冯道其人,正是检验儒家思想在实践中复杂性的绝佳试金石。在我的分析框架里,儒家在【哲学预设层面】是激进的:它怀抱“三代之治”的完美社会蓝图(理性社会),相信“人皆可以为尧舜”的成圣可能(人性可臻至善),并推崇“内圣外王”的圣人政治(精英引领)。然而,当这种激进理想遭遇破碎、动荡、暴力轮回的历史现实——“歪脖子树”般的现实——时,会产生怎样的变形与实践智慧?

云梦泽人:正是。冯道似乎将孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的命题,推向了一个令正统儒家尴尬的实践极端。在他那里,“君为轻”可能被诠释为:具体的君王(乃至王朝)可以更迭,但“为民”的儒家根本责任、以及承载文化的“社稷”(文明共同体)更为重要。他侍奉的仿佛是那个抽象的、作为秩序与文化象征的“君主之位”,而非具体的、血缘的君王个人。用现在的话就是忠于主义而不忠于个人。他用一种近乎“文化实用主义”或“民生至上主义”的方式,在帝国崩解的缝隙中,顽强地履行着儒者“济世”的使命。这难道不是对“激进理想”的一种迂回实现?或者说,这是理想在残酷现实压迫下,生长出的“歪脖子”形态?

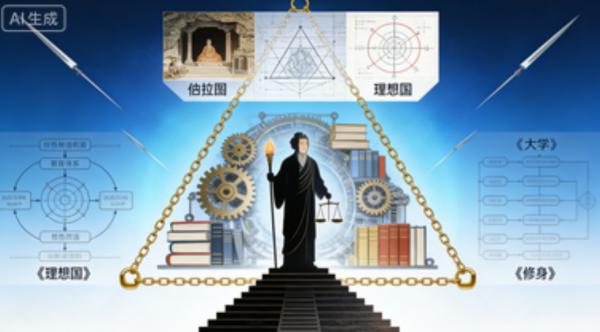

一文博士:您的洞察深刻。这揭示了儒家思想内部一个关键的张力:绝对的道德理想主义与高度的历史情境主义之间的张力。一方面,儒家追求“天下归仁”的终极乌托邦,这是其激进性的源泉;另一方面,儒家又强调“时中”“权变”,有极强的现实适应与调和能力。冯道可被视为将“权变”逻辑发挥到极致,以至于在形式上背叛了“忠”的激进道德要求,却在实质上试图保全“仁”(民生)与“文”(教化)的更高价值。也是国人这与西方柏拉图主义那种追求几何般精确、不容变通的理想国方案,构成了有趣对比。儒家的“激进蓝图”似乎包裹着一层“实践韧性”的外壳。

二、定义之争:何谓“激进”?——从柏拉图理想国到孟子“三代之治”

一文博士:让我们回到概念的起点,这是对话的基石。我所定义的“激进主义”,并非指暴力革命或极端行为,而是指一套深层的政治哲学元预设:1.理性社会信念:存在一个可由人类理性认知并实现的完美社会秩序(如柏拉图的“理想国”、启蒙运动的“理性王国”、儒家的“大同社会”)。2.人性改造论:人性可以通过系统的教化、修养或制度,被根本性地改造和完善(如“哲学王”教育、启蒙思想家对理性的信仰)。3.圣贤/哲人统治:应由掌握真理和道德的精英(圣人、哲学王)来领导和塑造社会。

云梦泽人:如果以此为标准,儒家的确充满了激进气质。孔子“郁郁乎文哉,吾从周”,孟子言必称“尧舜禹汤”,他们所追慕的“三代之治”,不正是一个被理性化、道德化了的完美社会模型吗?这个模型清晰、美好,是评判一切现实的终极标尺。而“人皆可以为尧舜”、“涂之人可以为禹”的命题,更是充满了人性可臻至善的乐观与激情。至于“圣人政治”,从“为政以德”到“格君心之非”,无不是期望道德完备的君子圣贤居于位、导民以正。朱元璋对孟子咬牙切齿,删改《孟子》,不正是嗅到了其中对绝对君权构成威胁的、高标准的激进道德要求吗?孟子说“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”,这哪里是温顺的保守主义,分明是悬在君王头上的一把道德利剑。

一文博士:非常精准!这正是我想破除的迷思。西方传统意义上的保守主义,以埃德蒙·柏克为代表,其核心是对抽象理性建构社会蓝图的深刻怀疑,对人性的永恒缺陷(幽暗意识)有清醒认知,因而强调尊重传统、习俗和渐进的改革,警惕任何集中的、不受制约的权力——哪怕是“哲人王”的权力。以此观之,儒家对“先王之道”这一抽象完美模型的执着追求,对通过“礼乐教化”大规模改造人性的信心,以及对“圣王”合一的期待,都与柏克式的保守主义精神内核相去甚远,反而更接近柏拉图式的理性建构主义。

云梦泽人:但这里出现了一个中西对比的迷宫。儒家激进主义的目标,是回归一个道德化的古代黄金时代(复古),而西方启蒙激进主义的目标,是奔向一个理性设计的未来乌托邦(维新)。方向一古一今,但那种认为存在一个完美模板并应不惜代价去实现它的思维结构,确有神似之处。然而,儒家“复古”的外衣,又常常让它看起来像在“保守”什么。这是一个迷人的思想伪装。

三、韧性的根源:儒家“歪脖子树”式的生存智慧

云梦泽人:一文兄,你的框架犀利地揭示了儒家追求“通天塔”(理想秩序)的激进雄心。但我的历史故事,更想探究这棵“歪脖子树”为何能在无数次狂风暴雨中不曾折断,甚至还能开枝散叶,将入侵的草原文明也吸纳进自己的年轮。除了您说的“实践韧性”,是否还有更深的文化基因?冯道式的“贰臣”,洪承畴式的“降臣”,在《贰臣传》里人格撕裂,却在客观上如文化血管一样,在政权更迭、民族冲突的断裂处,维系了文明血脉的微循环。这是否源于儒家思想中某种超越具体王朝、更具弹性的“文化天下观”?

一文博士:这是一个极其深刻的补充。我的理论框架侧重于儒家的“理想类型”内核,而您的历史叙事揭示了其在历史长河中演化出的复杂“生存策略”。您所指的,或许可以称之为儒家的【“文化主义”优先于“政权主义”】的倾向。儒家最高的忠诚对象,可以是一个抽象的“道统”“天下”或“文明”,而非具体的某姓王朝。当“天下无道”或君主失德时,儒者的选择会变得异常复杂。从伯夷、叔齐的“不食周粟”,到冯道的“历事多主”,其实是在“忠君”与“弘道”“保民”之间做出的不同路径选择。孟子甚至为“汤武革命”提供了合法性,这本身就是一种激进的政治论说。

云梦泽人:正是“道统”高于“政统”的观念,提供了韧性之源。它使得文化认同可以相对独立于政治认同而延续。所以异族入主中原,最终往往选择“行汉法”“尊儒术”,因为要治理这个庞大的文明体,儒家的那套蓝图和话语是最成熟、最有效的操作系统。征服者反过来被文化所“征服”。这个过程中,那些背负骂名的“合作者”或“变节者”,成了文化操作系统艰难的“安装员”或“适配员”。他们的行为悖论,恰恰体现了儒家理想在非理想历史条件下,那种务实的、甚至充满屈辱的“落地”过程。这棵树的“歪”,有时是为了不死,为了继续生长。

一文博士:这完美地解释了为何儒家的“激进理想”没有像某些乌托邦实验那样迅速崩溃,反而成就了超稳定的社会结构。因为它不仅有高远的“天花板”(圣人境界、大同社会),还有一套极其复杂、适应力极强的“地面生存系统”(家族伦理、礼治秩序、科举制度、权变智慧)。这套系统能够吸纳、缓冲、转化现实中的暴力、异质性和不确定性,用您的比喻,它学会了在狂风中将树干长歪以避免折断,而不是僵直地对抗直到粉碎,也是我在《与不确定性共舞》一书阐述的“与不确定性共舞”的生存智慧。这是一种深刻的、吸收了历史经验的“实践理性”,与建构性的“先验理性”形成了互补。人类历史上激进主义的实践基本都以失败告终,巴黎公社,雅各宾专政,都是昙花一现,苏维埃的几十年在历史的长河中也仅仅是一涌而散的浪花一朵。儒家的社会实践能持续下来,与你所谓的“歪脖子树”不无关联。

四、中西对视:不同的“激进”,不同的“保守”

一文博士:我们的对话自然地引向了中西比较。西方政治思想史上,激进主义与保守主义的对阵往往泾渭分明。法国大革命的激进理性规划与柏克充满敬畏的批判,构成了经典对决。但在中国,我们似乎很难找到柏克式的、系统质疑儒家根本蓝图的思想传统。道家对儒家礼法有批判,但更多是退守自然,而非提出另一套系统的社会改造方案;法家与儒家竞争,但其“法、术、势”的极端现实主义,本身也是一种另类的、不信任人性的“激进”建构方案。

云梦泽人:这或许是因为,儒家自身就包含了某种“自我调节”的机制。它既是蓝图的设计师(激进),又是传统的守护者(看似保守),还是面对现实时的灵活操作员(实用)。朱元璋痛恨孟子,但他建立的明朝制度,骨子里依然是儒家框架的强化版。他反对的是孟子思想中限制君权、强调民本的激进成分,而非儒家整体。这反过来说明,儒家思想内部存在不同的频谱,从强调道德绝对性和民本精神的“激进一极”(孟子),到注重秩序稳定和现实政治的“权威一极”(荀子、部分汉儒),共同构成了一个光谱。

一文博士:是的,这与西方思想往往以派别对立、学说更迭的形式发展不同。中国更多表现为一个主流传统内部的张力、调整与综合。因此,用西方的“主义”标签贴在中国思想上,必须格外谨慎。我说儒家在“元预设”上接近激进主义,是为了打破“儒家=保守”的刻板印象,揭示其内在的超越性与改造世界的冲动。但这绝不意味着儒家就等于法国雅各宾派。儒家的“激进”是道德理想主义的、复古取向的,并且被深厚的血缘伦理、礼制传统所包裹和软化。

云梦泽人:从历史结果看,西方那种朝向未来的、断裂式的激进主义(多次革命),与中国这种面向古代的、连续式的激进主义(在复古中革新),导致了迥异的现代化路径。西方的“保守-激进”拉锯战,催生了现代民主宪政和资本主义;而儒家“通天塔”理想与“歪脖子树”现实之间的纠缠,则使中国在拥抱现代性时,经历了更为漫长和痛苦的转型,其“再启蒙”的使命也显得尤为复杂。记得你在《与不确定性共舞》一书中就说,西方文明是其孜孜不倦地追求确定性的产物,而中华文明是在与不确定性共舞中熔炼出来的。我说的这棵“歪脖子树”其实就是在与不确定性共舞中长出来的。

五、对话的升华:传统作为“活的悖论”与未来的资源

云梦泽人:那么,一文兄,我们这番跨洋、跨文本的对话,最终指向何处?重新审视儒家的激进维度,理解历史的韧性智慧,对我们今天有何意义?

一文博士:我想,意义在于获得一种更复杂、更清醒的自我认知。首先,它让我们认识到,中国传统文化并非只有“安于现状”“不思进取”的保守一面,其内核蕴含着追求道德完美和社会至善的强大动力。这种动力,是近代以来无数仁人志士救亡图存、改造社会的精神资源之一,尽管它常与外来思想结合并变形。

云梦泽人:其次,正视冯道这样的历史“歪脖子树”,理解那种在逆境中委曲求全以存续文明火种的艰难选择,能让我们对历史的评价多一份悲悯与立体感。在全球化时代,文明间的碰撞与交融依然是课题,这种文化韧性或许能提供某种智慧。

一文博士:最后,也是最重要的,是认识到任何一种伟大的思想传统,都是复杂甚至充满悖论的结合体。儒家既是激励人“舍生取义”的道德绝对命令(激进),也是教导人“通权达变”的生存智慧(务实);既描绘了大同世界的通天塔,也学会了在风雨中长成歪脖子树。它的危险在于,道德理想一旦与不受制约的权力结合,可能导致“以理杀人”的圣人专制;它的智慧在于,为高远理想提供了在复杂人间践行的弹性艺术。

云梦泽人:未来中国的文化复兴与创新,或许不在于简单否定或回归传统,而在于能否激活并创造性转化这种传统内部的张力与智慧。既保有追求美好社会的激情与理想(“通天塔”的志向),又具备应对复杂现实、包容异质、在挫折中前行的韧性与智慧(“歪脖子树”的生存力)。这需要一场深刻的、融汇中西的“再启蒙”。

一文博士:正是如此。感谢冯兄的历史故事与深刻洞察,让我的理论框架得以在具体、生动甚至充满悖论的历史情境中接受检验并获得深化。我们的对话,本身就是一次跨越学科与文体、连接思想与故事的“再启蒙”尝试。

云梦泽人:亦感谢一文兄的锐利框架,为我那些散落的历史随笔注入了新的哲学生命。知音难觅,对话常新。期待您《激进主义与保守主义》全书的问世,届时你我再煮茶(或咖啡),续此未竟之谈。

【核心观点总结】

儒家“激进主义”再定义:儒家在哲学元预设上(追求完美社会蓝图、相信人性可臻至善、推崇圣贤政治)具有结构性的激进主义特征,打破了其仅仅是“保守主义”的刻板印象。

历史实践中的韧性悖论:儒家的激进理想在复杂历史现实中,发展出高度的实用智慧与适应力(如冯道个案),表现为“文化主义”优先于“政权主义”,形成了追求“通天塔”理想与“歪脖子树”生存术的奇妙结合。

内部张力光谱:儒家传统内部存在从道德理想主义(孟子)到现实权威主义(荀子系)的张力光谱,共同构成其应对不同历史情境的弹性资源。

中西比较视野:儒家的“激进”是道德性、复古性的,与西方未来导向、理性建构的激进主义形态不同;中国也缺乏西方意义上系统质疑社会根本蓝图的保守主义传统。

现代启示:理解儒家的复杂性与内在张力,有助于更深刻地把握中国历史文化逻辑,并为当下的文化创新与社会建设提供一种兼具理想激情与实践智慧的思维资源。传统是一个“活的悖论”,其价值正在于持续的对话与创造性转化之中。

2025年12月25日维也纳多瑙河畔 整理

2025年12月26日北京潮白河畔 修订

【对话人物简介】

一文博士: 投资界的思想者,现为某知名国际风险投资基金公司合伙人兼亚洲区总裁,专注于人工智能投资,工作之余潜心于东西方文明的比较研究,著有《与不确定性共舞》等著作。

云梦泽人:资深出版人,作家。自1984年开始文学创作,代表作《云梦泽》(海外书名《生命中的他乡》),计创作及发表各类作品共计500多万字,其作品《丢失了的城池》三部曲80万字的鸿篇巨制,试图用寓言体呈现一个民族近、现代史。