楚巫风骨与精神历险:《四十岁的一对指甲》的文心对话

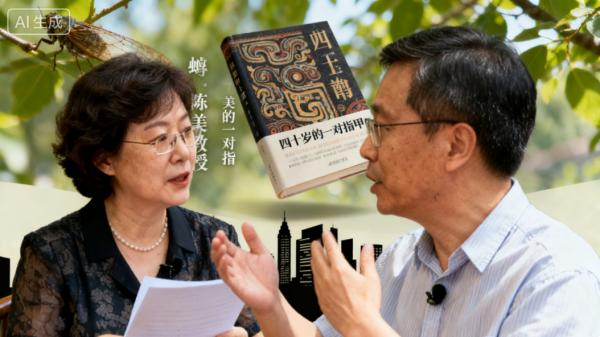

在整理电脑旧作时,发现陈美兰教授在2007年对《四十岁的一对指甲》批评性指导与讨论,这是最早学者对这部作品的专业意见,十分可贵,现整理发表,以表达对陈教授的敬意。

2007年7月9日至23日,江城武汉的盛夏蝉鸣中,一场关于长篇小说《四十岁的一对指甲》的专题讨论悄然展开。对话双方,一位是江城著名大学文学教授陈美兰——以精准的文本解析与深刻的文学洞察享誉学界;另一位是江城某著名杂志社主编冯知明(笔名云梦泽人)——这部“写实主义魔幻”小说的创作者,40岁便完成初稿,耗时数年打磨。这部以江城(暗指武汉)为背景,融合荆楚巫文化与现代性反思的作品,成为两人对话的核心。从手法的“游离混杂”到人物的“精神模糊”,从创作初心的“心灵写实”到长篇小说的“精神含量”,这场跨越半月的书信交流,不仅厘清了作品的得失,更触及了当代文学创作中“地域文化与精神内核如何共生”的核心命题。

一、手法之辩:是“游离混杂”还是“心灵写实”?

讨论的起点,是陈美兰教授对作品“手法融合”的尖锐质疑。作为深耕现实主义文学研究的学者,她敏锐地捕捉到小说中奇幻、武侠、写实三种笔法的割裂感,而冯知明的回应,则揭开了这种“割裂”背后的创作初心——一种源于楚地文化基因的“心灵化写实”。

2007年7月9日,陈美兰的第一封读后感直入主题:“你的小说试图将玄幻与现实熔于一炉,尝试极具意义,但实际表现尚有欠缺。‘引子’中写红色运动,是‘夸张的现实’而非‘玄幻的现实’,与整体风格脱节;第四章焰带敏进入气功大师的‘采气场’,初现科幻色彩,可后续两人的缠绵却写得太‘实’,与奇幻氛围完全游离;外婆与巫阳的斗法,用的是纯粹武侠笔法,其他部分又回归写实,笔法跳脱让读者难以建立稳定的阅读感知。”

这番批评让冯知明陷入深思,他在7月10日的回信中坦诚回应,却也亮出自己的创作逻辑:“陈老师的点评精准得让我汗颜,但我写作时并未刻意运用奇幻或武侠手法,而是抱着‘写实’心态落笔——只是这种写实,是‘心灵褶皱里的现实’。我儿时在楚地乡村,听着巫歌长大,见过外婆用桃木剑驱邪,在我心中,这些都不是‘虚幻’,而是与吃饭穿衣同等真实的存在。小说以敏的视角贯穿,在他眼中,外婆的巫术、会说话的动植物都是真实的,我只是代入他的视角,忠实记录这份‘心灵真实’。”

他以“外婆斗法”为例进一步阐释:“您觉得是武侠笔法,可在楚地巫俗中,‘桃木雌剑’‘结界’本就是巫法的具象化。就像屈原《招魂》里‘光风转蕙,汜崇兰些’,在当时是祭祀的真实场景,在今人看来却是奇幻想象。我写外婆与气功大师的较量,不是‘武侠对打’,而是楚地正道巫魂与邪术的对抗,是民间信仰的‘现实交锋’。”

陈美兰在7月19日的回信中,认可了这种“心灵写实”的价值,却也指出其边界问题:“将心灵感受转化为文学表达,本质是现实的变形与夸张,处理得好会极具现代感。比如‘巨人抱敏’的情节,实中有虚,虚中有实,艺术效果极佳。但问题在于,你未对这种‘心灵写实’进行统一规范——红色运动部分的‘夸张现实’是对历史的变形,采气场的‘科幻感’是对现代迷信的变形,巫法斗法是对传统文化的变形,三种变形缺乏共同的美学根基,才显得游离。”

冯知明在7月23日的信中,以两个生活体验印证这种“变形”的合理性:“多年前我缺席朋友聚会,众人对我的评价却相互抵触;还有一次长桌聚餐,耳语传菜名,最后竟与原意相差千里。这让我明白,‘真实’本就是多棱镜——红色运动在敏的记忆里是‘巨人广场上的忠字舞洪流’,采气场在他眼中是‘发光的能量漩涡’,巫法在他心中是‘外婆温暖的桃木香’,这些都是他的‘真实’。但我承认,我未将这些‘真实’用楚巫文化这条线串起来,才让笔法显得散乱。”

这场辩论最终达成共识:作品的笔法并非“混杂”,而是“未被规范的心灵写实”——楚巫文化应成为这种“心灵写实”的美学根基,让红色运动的夸张、采气场的奇幻、巫法的神秘,都统一在“荆楚大地的心灵逻辑”之下,实现“形散神聚”。

【对话精粹】陈美兰教授:“心灵写实不是无边界的自由,地域文化就是它的边界与骨架。”冯知明:“我的写实是楚地巫风滋养的‘真实’,以前是散落的珍珠,您的话让我找到串起珍珠的线。”

二、人物之困:是“线索工具”还是“精神载体”?

手法争议的背后,是人物塑造的核心问题。陈美兰直指两大症结:主角敏的“线索化”与外婆的“神秘感外化”,而冯知明的反思,则让人物的“精神模糊”与时代、文化的关联逐渐清晰。

“除‘管理处长’外,人物定位都较模糊。”陈美兰在第一封信中明确指出,“外婆是核心人物,却只有外在神秘——楚地第三十六代大巫、桃木雌剑、布下结界,可她的‘神奇根源’在哪?仅仅因为是楚地人吗?她的巫法除了‘神奇’,能给人什么精神启悟?这些都未说透。敏作为主角,经历被巨人抱过、身份被姑妈红窃取、卷入信仰战争等离奇事,却始终像个‘穿针引线的工具人’,我抓不住他的精神脉络,他甚至不如焰鲜明——焰的‘抗拒孤独而放浪形骸’,至少有清晰的行为逻辑。”

冯知明对此的回应充满纠结:“敏的‘单薄’,是我最痛的遗憾。我设计他是‘男版于连’——想摆脱乡村迷信融入城市,却被时代与强悍的女性力量推着走:姑妈红窃取他的‘巨人身份’做政治资本,妻子瑾想把他改造成‘城市体面人’,焰用情欲拉他入邪术,只有外婆用巫法引他回归。他的被动,是现代化进程中‘精神无根者’的常态。可我笔力不足,只写出了他的‘被动’,没写出他‘被动中的精神挣扎’,让他成了线索而非主角。”

他以敏的“中年危机”举例:“敏四十岁时指甲脱落,女儿序驾着指甲为他招魂——这个核心情节,本是他精神觉醒的关键。指甲是他‘乡村记忆的载体’,招魂是他‘找回精神故乡’的仪式。可我只写了情节,没写他灵魂迷失时的内心独白:他想起被巨人抱时的温暖,想起外婆的巫歌,想起姑妈红夺走身份时的屈辱,这些内心戏的缺失,让他的‘觉醒’成了空洞的情节。”

陈美兰教授在回信中,将人物问题与“精神含量”挂钩:“长篇小说的精神含量,全靠人物承载。敏的‘被动’本是极佳的切入点——他的迷惘,是当代都市人‘失去本土信仰后的精神危机’的缩影。你要写出他‘被动中的主动’:比如他拒绝姑妈红的政治拉拢时的犹豫,他对焰的情欲既渴望又排斥的矛盾,他看到外婆巫法时既怀疑又亲近的本能,这些矛盾才是他的‘精神特征’。”

对于外婆的“神秘感内化”,陈美兰教授给出具体方向:“她的‘神奇根源’不是‘楚地人’,而是楚地巫文化中‘人与自然共生’的精神。她的桃木雌剑,不是武侠武器,而是‘守护本土信仰’的象征;她的结界,不是玄幻设定,而是‘对抗现代造神运动’的心灵屏障。你要写她的‘凡人一面’——比如她给敏缝补童年的旧衣,她唱《招魂》时眼角的皱纹,让神秘与温情共生,她的‘巫魂’才立得住。”

冯知明在后续回信中,结合江浙文友的评价深化了思考:“有同好说我作品‘巫气重,语言像《金瓶梅》’,我以前一笑置之,现在才明白,外婆的‘巫气’就是楚地的‘人气’。她斗法时念的巫咒,其实是楚地农人的祈愿词;她用的桃木,是老家后院长了三十年的树。我要把这些‘凡人细节’加进去,让她的神秘从‘外在法术’变成‘内在精神’——她守护的不是自己的巫术,而是‘不让故乡人精神无家可归’的执念。”

两人最终形成共识:人物塑造的核心,是让“情节载体”升华为“精神载体”——敏的“被动”要写出“精神挣扎”,成为“现代性迷失者”的典型;外婆的“神秘”要融入“凡人温情”,成为“楚地巫魂守护者”的象征;姑妈红、焰等配角,也要围绕“信仰选择”展开,共同构成“信仰乱世的浮世绘”。

三、精神之核:长篇小说的“灵魂震颤”从何而来?

当讨论深入,陈美兰抛出了更根本的问题——长篇小说的“精神含量”。这一问题,让对话从“技法与人物”的表层,进入“创作价值与时代意义”的深层。

“我很看重长篇小说的精神含量。”陈美兰在7月19日的信中强调,“当前每年数千部长篇,内容丰富、情节诱人的不少,但能让人灵魂震颤的寥寥无几,缺的就是精神含量。精神含量不从情节来,从人物的精神挖掘来。我们反对‘贴标签’,但不等于人物设计盲目随意——主要人物必须有清晰的精神特征与走向,这种特征不是作者强加的,是时代、文化与个人命运的共生体。”

她以小说的“广场意象”为切口:“开头是红色运动时巨人广场上的时代特殊舞蹈,结尾是气功大师在同一广场斗法,这个意象极具张力。前者是‘政治造神’,后者是‘迷信造神’,中间是敏的精神迷失——你是不是想表达‘无神之大神时代’的信仰真空?可你没通过人物把这层意思点透。敏看到两种‘造神’时的内心感受是什么?是恐惧?是困惑?是对外婆代表的‘正道巫魂’的渴望?这些感受的缺失,让作品的精神内核藏在情节背后,没能打动读者。”

冯知明的回应,带着创作者的自省:“我写这部小说,确实想反思‘信仰缺失’。红色运动时期破四旧,楚地巫文化被当作‘封建迷信’打碎,可人们对‘神秘力量’的需求还在,于是气功大师这种‘邪派造神’就乘虚而入。外婆代表的‘正道巫魂’,不是‘迷信’,是楚地人‘敬天惜地’的原生信仰。可我把太多精力放在情节设计上——序驾指甲招魂、外婆龙船飞天,却忘了让敏说出这种‘信仰对比’。他作为‘被两种造神运动裹挟的人’,本应是这种反思的最佳载体,我却浪费了这个角色。”

他结合自己的创作体验补充:“我写《我们的眼睛是不真实的》这篇小文,就是想表达‘真实是被心灵过滤的’。敏的眼睛,过滤出的是‘信仰乱世的荒诞’:姑妈红用‘巨人身份’当政治跳板,气功大师用‘采气场’勾结官商,这些都是‘真实的荒诞’。可我只写了‘荒诞’,没写敏对‘荒诞’的反抗——哪怕是内心的反抗,这就让精神含量打了折扣。”

陈美兰对此深表认同,并给出解决方案:“可以在敏的视角中加入‘回忆与现实的交织’。比如他在采气场看到众人狂热时,想起童年外婆带他祭神的场景——那时的‘神秘’是温暖的,现在的‘神秘’是冰冷的;他看到姑妈红在酒会上风光无限时,想起小时候姑妈红偷拿他‘巨人信物’的瞬间,这种对比能让他的‘精神挣扎’具象化,也让‘信仰选择’的主题自然浮现。”

这场讨论让冯知明豁然开朗:“长篇小说的‘灵魂震颤’,不是靠离奇情节,是靠人物在时代困境中的精神抉择。敏的‘精神觉醒’,就是作品的‘精神含量’——他从‘想融入城市造神体系’到‘主动守护外婆的正道巫魂’,这个转变写透了,作品就有了打动人心的力量。”

【对话精粹】陈美兰:“精神含量是人物的‘灵魂重量’,不是作者的‘主题标签’。”冯知明:“以前我是‘摆情节’,现在明白要‘写灵魂’——敏的灵魂醒了,作品的灵魂才醒。”

四、文化之根:楚巫风骨如何支撑精神内核?

无论是手法的“统一”,还是人物的“精神觉醒”,最终都指向一个核心——楚巫文化的价值。冯知明在江浙文友的评价中找到创作的“文化根脉”,陈美兰教授则将这种“根脉”与作品的精神内核紧密相连。

“江浙同好说我的作品‘植根楚文化结构,巫气很重’,语言像《金瓶梅》。”冯知明在7月23日的信中写道,“我以前觉得‘巫气’是贬义,现在才明白,这是楚地文化的原生性。楚地人‘不服周’的倔强,《楚辞》‘上下求索’的精神,水乡泽国的巫俗信仰,都藏在我的笔底。比如外婆唱的《招魂》,不是简单的巫术仪式,是楚地人‘呼唤灵魂回归故乡’的文化基因;序驾着指甲招魂,指甲是‘乡土记忆的载体’,这个情节其实是‘楚地人精神寻根’的童话化表达。”

陈美兰高度肯定这种“文化基因”的价值:“楚巫文化是这部作品最宝贵的财富,它不是‘背景装饰’,是‘精神内核的载体’。外婆作为‘楚地第三十六代大巫’,她的斗争不是‘武侠斗法’,是‘楚地原生信仰与外来造神体系的对抗’;她的桃木雌剑,是‘楚地人敬天惜地观念’的具象化;她的龙船飞天,不是‘玄幻结局’,是‘楚地正道信仰的升华’。你要把这些文化内涵写透,让读者明白,外婆守护的不是‘巫术’,是‘楚地人精神家园的根基’。”

她以“荆楚方言”和“环境描写”为例,给出具体建议:“小说里‘不服周’的方言,不能只是随口一提,要让它成为人物精神的体现——外婆拒绝气功大师拉拢时说‘楚地巫魂不服周’,敏觉醒后对姑妈红说‘我的根不服周’,方言就成了‘文化倔强’的象征。还有水乡泽国的描写,不能只写‘湖水波光’,要写‘湖底的龙气’‘岸边的巫歌’‘田埂上的桃木香气’,让环境成为‘楚巫文化的延伸’,让读者一读到环境,就感受到那种‘原生性的文化气场’。”

两人还讨论了“楚巫文化与现代性的关系”。陈美兰指出:“你想呼唤‘互相耦合的现代性’——技术统一的同时尊重本土文化,这个主题很好。敏的‘精神寻根’,就是这种‘耦合’的体现:他最终不是回到‘封建迷信’,而是在楚巫文化中找到‘现代都市人缺失的精神锚点’。外婆的龙船飞天,不是‘回归过去’,是‘传统文化的现代升华’,这个结局的文化内涵要写得更明确。”

冯知明深有感触:“我以前怕写‘巫文化’会被当成‘封建糟粕’,现在明白,楚巫文化中的‘敬自然、重亲情、寻根魂’,正是现代社会缺失的东西。敏的女儿序,用童趣视角写神鬼之事,就是想让这种文化以‘温暖可亲’的方式呈现——孩子眼中的巫法不是‘迷信’,是‘外婆的魔法’,这种视角能让楚巫文化走进现代读者的心里。”

五、文心共鸣:从“作品修改”到“创作启示”

7月23日,冯知明的最后一封信为这场讨论画上句号。从手法的“心灵写实”到人物的“精神觉醒”,从文化的“楚巫风骨”到主题的“信仰回归”,两人的对话早已超越“修改建议”,升华为对当代文学创作的共同思考。

陈美兰教授的核心贡献,在于为作品“立骨”——以楚巫文化为美学根基,规范“心灵写实”的笔法;以“精神含量”为标尺,挖掘人物的内心世界;以“时代反思”为导向,明确作品的主题价值。她的批评不是“否定”,而是“激活”,让冯知明从“埋头写作”的混沌中走出,看清作品的文化优势与精神潜力。

冯知明的成长,在于从“被动接受批评”到“主动反思创作”。他不再将作品的“笔法问题”归咎于“楚巫文化的复杂性”,而是明白“文化是骨架,不是枷锁”;不再将人物的“单薄”归咎于“时代的被动性”,而是懂得“被动中的精神挣扎更具张力”;不再将“精神含量”藏在情节背后,而是学会“让人物的灵魂承载主题的重量”。他在信中写道:“您的每一个问题,都像一把钥匙,打开了我创作中的一扇扇门。现在我清楚了,修改的核心不是‘删改情节’,而是‘为情节注入文化与精神的血肉’。”

这场对话的价值,远不止于一部作品的完善。它为当代文学创作提供了重要启示:其一,地域文化是文学创作的“原生矿脉”,但需经过“精神提炼”才能成为作品的骨架,楚巫文化之于《四十岁的一对指甲》,正如陕北文化之于《白鹿原》,地域特色与精神内核的共生,才能让作品既有“烟火气”又有“灵魂气”;其二,长篇小说的“精神含量”源于“人物的精神深度”,离奇情节只是载体,人物在时代困境中的信仰抉择与灵魂觉醒,才是打动读者的根本;其三,“写实”的边界可以拓展,但需有统一的美学根基,冯知明的“心灵写实”,正是楚地文化滋养下的独特写实风格,规范这种风格,不是限制创作自由,而是让自由的创作更具力量。

讨论的最后,冯知明分享了自己的修改思路:“我会在敏的视角中加入更多楚地记忆,让他在采气场的狂热中想起外婆的巫歌,在姑妈红的风光中触摸童年的桃木枝;我会让外婆的‘凡人细节’更丰满,写她给序讲故事时的笑容,写她斗法前给桃木剑缠红绳的认真;我会让楚巫的文化意义更明确,让敏在触摸桃木枝时完成精神觉醒。修改后的作品,会是一部‘楚地巫魂守护记’,也是一部‘现代都市人的精神寻根史’。”

陈美兰的回信简短而有力:“你的修改思路抓住了核心——让楚巫文化成为‘精神的底色’,让人物成为‘文化的传人’。期待这部作品能让读者明白,传统不是负担,是现代人精神回家的路。”

【对话精粹】陈美兰与冯知明(合):“好的文学,是让地域文化活在人物的灵魂里,让人物的灵魂活在时代的土壤里。”

这场盛夏的对话,最终以“文化为骨,精神为魂”的共识收尾。《四十岁的一对指甲》这部作品,也将在这场对话的滋养下,从“充满潜力的初稿”走向“兼具楚巫风骨与时代精神的佳作”。而这场对话本身,更成为学界与创作界良性互动的典范——学者的精准洞察与创作者的真诚反思,共同推动着当代文学在“传承与创新”的道路上稳步前行。

2025年11月21日星期五 维也纳石头巷 整理