杂文《“于”与“於”之考辩》

笔者对于汉字由“繁”至“简”的思考由来已久。三十多年前初到日本,开始接触日本“新字体”汉字,婚后又时常接触出生于台湾的妻子所书写的“台湾正体字”。只要细心留意,便不难窥见汉字在中国大陆、日本和台湾这三方土地上各自不同的演化轨迹。其中尤其引发笔者深入思考的是,1949年后之中国大陆与二战后之日本,双方都在各自特定政治时空背景下,不约而同地开启了将汉字由“繁”至“简”的简化工程。从时间上看,彼时中国大陆尚处国共内战,社会动荡,无暇顾及文字改革,而日本已率先开启行动,1945年战败后的日本百废待兴,为提高国民基础教育和行政效率,次年便迅速公布了《当用汉字表》,全面开启了“新字体”的规范普及。而中国大陆则是在社会秩序稳定后,1956年才公布《汉字简化方案》并开始分批实施。从官方层面看,中国的汉字简化明确晚于日本约十年。

按理说双方相隔千里各自理政,但最终采纳的简体字中却有一批字形态高度类同,比如 “国”,“学”,“会”,“体”,“点”,“号”,“旧”,“医”,“万”,“乱” 等等。这些不谋而合的字虽然在简化字总数中只占少部分,却多为高频常用字,这实在令人费解。如果将台湾现今使用的繁体字视作基本传承了民国时代的标准汉字形态,那么这些在战后中日两国同时冒出来的相同简体字,其来源究竟该如何解释?对于此“巧合”,笔者认为有两个方面值得探讨,首先是“约定俗成”与“西学东渐”之暗线,日本在明治维新后,作为社会发展的需要,由民间至官方文书已经有许多简体字即“俗字”在流通使用。而在清末民初,中国知识界为寻求变革,大规模引进日本转译的西方书籍。在引进“科学”,“哲学”,“医学”等大量术语的同时,极有可能顺带将这些日文中已通行的“俗字”如“学”、“体”、“医”等一起引入了中国,并在当时的知识分子群体中逐渐予以认可或流通。其次是“草书楷化”的共同路径,在简化方法论上,将传统毛笔“草书”的写法“楷书化”,即提取其轮廓,固定为印刷体,这或许是中日两国文字学家共同遵循的路径之一。毕竟草书是汉字书写追求效率的极致,将其原理应用于规范字,符合简化逻辑。然而笔者更倾向于认为,有相当一部分汉字在中国制定简化方案时,参考乃至直接借用了日本已经规范的“新字体”。这里举“國”字为例:翻遍传统草书法帖,由二王、怀素、孙过庭、黄庭坚,至晚清于右任、林散之,历代书法大家鲜见将“國”字写成“国”。相反,“国”这个写法在日本的古籍文献中却早有出现,并最终被日本“新字体”所采纳,当这个“国”字在1956年后同样出现在中国的《汉字简化方案》中时,我们很难将其仅仅归为“草书楷化”之偶合,而更有可能是一种务实的“借用”。

时至今日,当代东亚汉字文化圈早已通过高度发达的网络资讯,而非昔日的书籍转译渗透至社会的每一角落。这使得前文所述的,在不同时空背景下形成的三种汉字形态,大陆的简体,港台的正体,日本的新字体开始在网络空间中交汇并存。 一方面更多仅接受简体字教育的人们,也能轻易接受港台的繁体讯息,另一方面,日本流行文化如观光或动漫产业的强大影响,也使更多日本汉字用法流入中文圈。例如,日本汉字词“营业中”,“思考中”等,开始在一定程度上取代中文固有的“正在营业”、“在思考”表达。在这种多元汉字信息交汇碰撞的背景下,一个新问题随之涌现,那就是“繁简混用”乃至“错用”。由于缺乏对汉字源流的系统认知,在许多人尤其是年轻一代的观念中,似乎“笔画多就是繁体,笔画少必为简体”成了一条思维定式。人们习惯于将一切笔画较少的字视为“简体字”,而将笔画繁复的对应字视为“繁体字”。 这种认知上的“想当然”,便导致了诸多谬误。 前几天,笔者在网络媒体上看到一篇报道,将当代大陆相声艺人于谦的名字写作“於谦”,这看似是一个合乎规范的“简转繁”,殊不知无论是明代名臣于谦,还是当代相声艺人于谦,其姓氏本字均作“于”。将“于”改作“於”,非但不是“存古”,反倒是用字不当。笔者不知有多少人看到这个写法会意识到其谬误,想必也是极少数,大多数人恐怕会认为,“於”就是“于”的繁体字,这样使用更显“正宗”或“有文化”。然而,事实果真如此?“于”与“於”二者,究竟是一对单纯的繁简对应关系?这便引出了本文真正要考辩的核心。

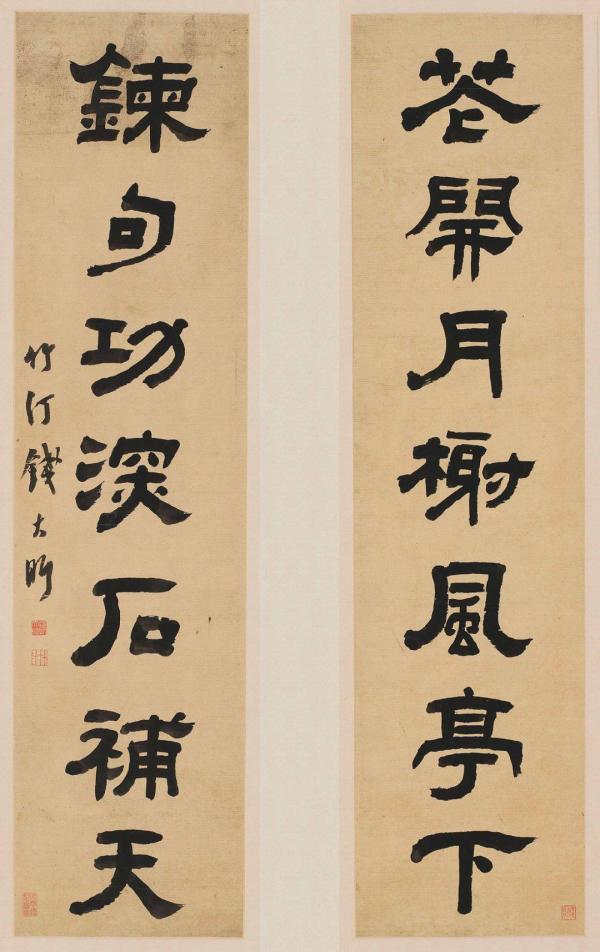

关于“于”与“於”的关系,清代大学者钱大昕先生在其名著《十驾斋养新录》有简短考证,文章不长,容笔者逐句注释以说明问题。

“于於兩字,義同而音稍異。”

这篇短文结构简单,开头或结尾是观点,中间是举例。先生开篇所言,并不难解,“于”与“於”词义相同而读音稍不同而已。这是当时乾嘉学界一般观点,先生将在最后亮出深奥论点将其推翻。所谓这两字的词义相当于现代汉语中“在,到,从,向,对、比”等。

“尚書毛詩,例用于字,唯金滕,為壇於南北面,乃流言於國,公將不利於孺子。酒诰,人無於水監,當於民監。”

以下是短文第二部分,先生先从最古经典《尚书》和《诗经》中举例,得出通行惯例,一律使用“于”字。同时例举了其中几处特例:如《尚书》中《金滕》篇中,比如“為壇於南北面”

“邶風,俟我於城隅。齊風,俟我於著乎而。俟我於堂乎而。俟我於庭乎而。秦風,於我乎夏屋渠渠,於我乎每食四簋。曹風,於女歸處,於女歸息,於女歸说。豳風,於女信處,於女信宿。”

先生的例证可谓“地毯式”,几乎一概不漏,举完《尚书》再读《诗经》,《邶風》《齊風》《秦風》《曹風》《豳風》是《诗经》的组成部分,他举出了其中“於”之特例,“俟我於城隅”

“於我乎夏屋渠渠,於我乎每食四簋。”

“大雅,於萬斯年,仍用於。大雅,不實于亶。宋本聞有作於者,误也。”

然后,先生又举《诗经 大雅》,此处“於”亦作感叹词,“於萬斯年,仍用於。”这也确立了先生的观点,“于”是本字,而“於”属于派生或后来的异体字。

“論語例用於字,唯引詩書作于,而乘桴浮于海。餓于首陽之下,仍用于。”

《诗经》《尚书》查遍后,再看同时代的《论语》也符合惯例一律用“于”,其中除了引《诗经》《尚书》原文外,即便是《论语》自文亦一律用“于”,如“乘桴浮于海”

“今字母家以於属影母,于属喻母。古音無影喻之别也。”

这是短文的最后部分,虽寥寥二十一字却微言大义,蕴含精深之音韵学问。先生此言正是乾嘉学派“实事求是,无征不信”治学精神之集中体现,也是其在古音学领域作出划时代贡献的点睛之笔。倘若不通音韵训诂之学,则只能望洋兴叹不知其所云。欲解此句,必先逐词疏通,方能领会其中乾坤。

“今字母家”,此处的“今”,并非指钱大昕先生所在的清代,而是相对于“古音”而言的“后世”,特指宋代以后整理中古汉语语音的“等韵学”学者,即“字母家”。所谓“字母”,指的是中古汉语,笔者个人倾向于以隋唐宋为中古语音体系,而秦汉属上古语音体系,两者之间夹有六朝亦是语音改变之桥梁。而中古语音声母即如宋人总结的“三十六字母”。

“以於属影母,于属喻母”,这是“字母家”的语音分类。“影母”是三十六字母之一,其发音大致相当于现代汉语拼音中a, o, e开头音节之前的喉塞音,如“安”an、“欧”ou,是一个非常轻微的声母。“喻母”也是三十六字母之一,情况稍显复杂,在《切韵》中分为两类,大致对应现代汉语的y或w声母,是一个“零声母”或“半元音”声母。简而言之,在宋代学者听来,“於”的发音以和发“安”一样的喉塞音作开头。而“于”的发音接近现代发音为“零声母”二者在中古时期,已是声母有别的两个字。

“古音無影喻之别也”,这句是钱大昕的石破天惊之论。“古音”特指上古音,即先秦《诗经》《尚书》时代的语音,先生通过对《诗经》韵部和先秦谐声字的大量归纳,发现了上古音系统的诸多规律,例如先生发现《诗经》中影母字如“安”字与喻母字“焉”字常常可以通押一韵,且在谐声字中,两者常作为声旁互相通用,由此实证二者在上古本属一类,宋人强行区分实属“后世之见”。这就是钱氏两个定律,“古无轻唇音”。即“帮、滂、并、明与非、敷、奉、微不分”,和“古无舌上音”。即“知、彻、澄与端、透、定不分”,以及此句所言的“影喻不分”。先生指出,宋人所区分的“影母”和“喻母”这两个声母,在更早的上古音系统中,本是同属一个声母范畴而尚未分化。

笔者认为欲理解“影喻不分”,我们必须跳出后世“三十六字母”的框架,回归到先秦时代的语音现实。先生之论断,意味着在《诗经》作者口中,“于”和“於”的发音几乎没有区别,或至少被视为同一个词的两种发音可能。均服务于同一个介词功能。先生在短文中以证据链扎实地得出结论“于”与“於”在上古为一字,音同义通。“于”是本字,“於”是后起字或异体字。当《诗经》《尚书》作者写下“于”时,他们使用的就是这个词的本字。而到了汉代以后,尤其是魏晋南北朝,语音发生了变化,“影”“喻”开始分途。同时,在文字使用上,“於”字因其笔画见繁,形态稳定逐渐被后世文人所青睐,用以承担这个介词的功能。于是“於”字鸠占鹊巢成为了通行写法,而本字“于”,其介词功能反被掩盖,逐渐退居次要地位。而宋代的学者不察古音,只知中古“影”“喻”有别,便想当然地认为《诗经》中的“于”是“於”的“通假字”或“古写”,自作聪明地将其“校正”为“於”,这便是上文提到钱先生所批评宋人“误也”。

“于”字在甲骨文,金文中早已出现,字形极为古老。它或和吹奏器乐有关,为“竽”的本字。查《说文解字》所言“于,象气之舒”,其中“气舒,故为乐器”。而“於”字在小篆中边旁是“方”,右侧是“鸟”,它其实是“乌”的异体字。虽上古发音今已无法还原,两者在上古时代字义有别,但根据先生“影喻不分”之理论及现代音韵学者的构拟,推测二者上古发音极为相近,这为后世的混用和通假打下了语音基础。

行文至此终可以回到开篇有关“於谦”的谬误上,当今媒体或将相声艺人于谦或明代名臣于谦写作“於谦”,并自诩为“繁体字”、“有文化”,这在文字学上是彻头彻尾之错误。“于”作姓氏源由及早,如《通志 氏族略》所载:“于氏,姬姓,周武王第二子邘叔封于邘,后去邑旁为于氏。”而作介词出现在古文献远早于“於”字,“於”皆有感叹词而“于”字没有。换言之“于”作为姓氏,在先秦时代即已定型 ,这远早于“於”字在汉代以后逐渐流行、乃至“鸠占鹊巢”的时代,因此将人名“于谦”写作“於谦”,是完全混淆了两个字在不同历史时期的功能与地位,谓典型的“想当然”。而在1956年《汉字简化方案》中将“於”简化为“于”,两者不是由繁至简,而是“异体字合并”。从钱大昕先生关于“于”与“於”的简短论述和笔者自我注解考辩,深感汉字演化并非遵循“线性”规律,这其中充满着分化,合并,假借和通转的复合演变,这里举“里”作例,“里”上田下土引申为居住地,比如“故里”,当然“田”最原始与农耕无关而泛指和草原有关的动物,上系“绳子”便有了“畜”。“里”后被假借为“里面”之意,为求区别后人加“衣”字旁造出“裏”字表“衣服的内衬”。简化后“里”完全取代“裏”字。又比如“后”字原指“君王或王后”,以象形字出现在青铜方鼎。“後”本指“行走在后”,是会意字。二者本义不同,上古音也不同。后世语音渐近开始混用,最终“後”取代了“后”的“后面”之义。简化时将“後”合并入“后”。可见“里”“后”笔画简单但出自远古。将其视为“简体字”固然是现代应用层面之事实,但若将其等同于“没有文化的字”、“残缺的字”,则是对历史的漠视和知识之肤浅。

![1763810017295908.jpg 25977[1024].jpg](https://blog.creaders.net/upfile/image/20251122/1763810017295908.jpg)

考辩至此笔者不禁掩卷长思。一个“於谦”之误 ,看似小节,实则映照出当下一个巨大而浮躁的投影。我们身处一个资讯空前发达的时代,大陆简体、港台正体、日本新字体在网络上交汇碰撞 ,这本是寻根溯源、融会贯通的绝佳契机。然而,这种“碰撞”带来的,却似乎更多是“站队”的喧嚣 ,而非“考辩”的沉静。人们热衷于用“繁”或“简”作为标签,来标榜某种自我想象的“姿态” ,却恰恰遗忘了文字本身所承载的厚重学问。

三百余年前,钱大昕先生“不通音韵训诂之学,则只能望洋兴叹” 的警言犹在耳畔。试想,在那个没有数据库、没有检索工具的清代乾嘉 ,仅凭一灯如豆,一摞古籍,先生以“实事求是,无征不信”的治学精神 ,用最“笨”的穷举与归纳之法,穿透了近两千年的语音迷雾,辨明了“于”“於”之本末源流 ,更发现了“古音無影喻之别” 这样石破天惊的规律。这种学问是何等的扎实,何等的令人敬畏。先生所示范的不仅是方法,更是一种精神,对文字,对历史,对“真实”本身的无限虔诚。而反观今人,我们坐拥如此便利,却常常满足于“想当然”的浅薄认知 ,甚至将无知当作“传统”来炫耀 。当“於谦”之误竟能被视为“有文化”时,这不啻是对那份“虔诚”的莫大讽刺。面对前贤的学问高峰,我辈后学,若只余“猎奇”与“站队”的浮躁 ,而无“考辩”与“实证”的耐心,这恐怕才是对我们所处的这个“汉字文化圈”最大的辜负与惭愧。