写诗的核心技巧:立意简明和画龙点睛

不论写抒情文章还是评论文章,都是按照一个大致路数,从逻辑上都是先描写一下客观存在,或者介绍大致情况,然后发一下感慨,引出令人回味的情节,或者提出批评,证明自己的正确。诗词和写文章一样,也是这么一种套路。

比如:白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。前两句描述客观,后两句寓感想于一简单现象,“想望远,要登高”,一眼就能明白。

李白的“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”也是这样,紧紧围绕月光,引出绵绵思乡之意,漂泊之愁。

看这两首诗,描述简捷,道理明确,揭示的主题也简单鲜明,没有曲折晦涩之意,一眼望穿。但我们知道这是大师的手笔,绝对不简单,只有古圣人才能如此提炼出既简单又脍炙人口,同时又优美动人的诗句。

我们当不了大师,但是可以学,学什么?那就是简单化。写诗之前,要有立意,也就是要表达什么,这个东西要简单明了,人人都能理解的东西,绝不可曲折缠绕,需要三段式的推理才能表达,也不应是自己都感觉似是而非,却想融入诗中的模糊感觉。立意或者是一种情绪,或者是一种道理,甚至是揭示一种抓人眼球的现象,等等不论什么,表达必须逻辑一贯,时间空间合理,描述自然流畅,令人一望而知,简单明确的东西。这个过程看似简单,但需要一番提炼,需要一定时间的思考磨练。才能达到目的。

我的一首鹧鸪天:

我有银壶酒一樽,魏王御赐宴群臣。

千年古井泥封久,十里清风香透醇。

色如蜜,液微浑,几多可以慰风尘?

举杯对影邀明月,何处东坡太白魂?

全词的亮点正在“色如蜜,液微浑”两句,看似寻常,却承上启下,使全词骨肉丰满。立意巧妙融合在一起。围绕“古井挖出的这坛酒”这一事实,整个词的亮点在哪里?就是“色如蜜,液微浑”这两句,描述了古酒的诱人特点。看似普通,却是承上启下的关键,使全诗的立意一下子通透起来。变得生动而又简单明了。

由于这两句的铺垫,全词看来骨肉丰满,风格上又带有微醺后的把酒玩味,沉醉其中的得意与潇洒。这种描述当然是最好的。紧紧围绕井里挖出的这一坛酒,全方位描述,先是魏王御赐的宝物,泥封千年,香风十里,然后颜色如蜜,充满质感,等等这样不厌其烦,喋喋不休,但又让人觉得合情合理,大有激情洋溢,酣畅淋漓的感觉。

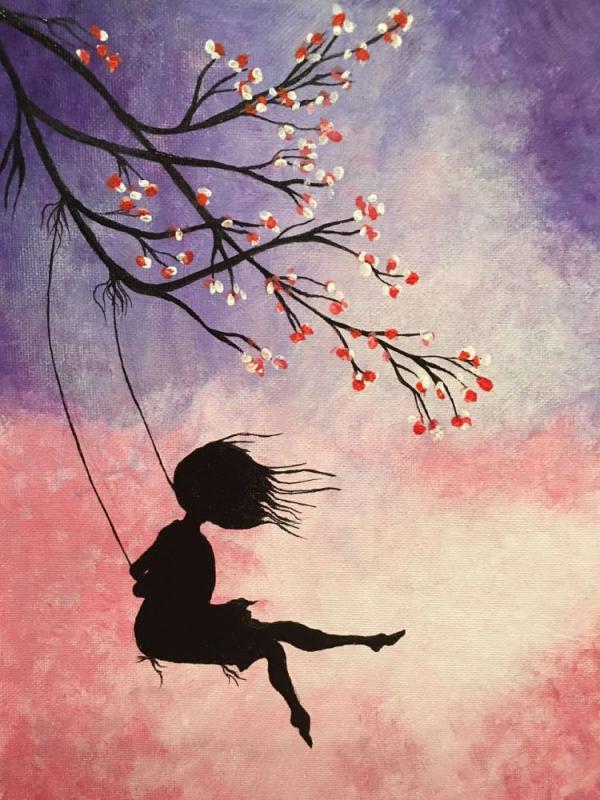

再看另一首,根据网友的一张照片而写(参下图):

杨柳秋千豆蔻开,遐思红粉接云垓。

邻童斗草频呼去,墙外书生喝彩来。

这首词同样遵循两条最关键的原则:立意简单明了,亮点自然牢靠。

青春不仅是自己美,也是在被别人看见的一刻突然明亮起来。

最后一句的“墙外”二字尤其关键。墙意味着界限、距离,也意味着少女与世界的天然隔膜。书生之所以在墙外,是因为青春的情愫不可能直接冲上来,它必须含蓄、必须隔着一点朦胧。也正因为这样,这声“喝彩”才带着一点胆怯,一点欣赏,一点街头少年的春心荡漾。

而这种若即若离、半明半暗的情绪,恰恰是青春的本质。青春不是轰轰烈烈,而是在被注视的一瞬间微微颤动。少女未必知道墙外是谁,但她一定知道“有人在看”。这种模糊而暧昧的意识,就是青春最细腻、最真实的悸动。

因此,最后一句不仅仅让画面立体,更让这首词从“春景”上升为“青春的故事”——从静态变为动态,从画面变为情绪,从旁观变为参与。整首词的鲜活气息,也正是从“墙外书生”这一声喝彩中喷薄出来的。

这样的亮点,简单明白,毫不玄深,却能让人会心,令读者在轻松的画面中突然捕捉到青春的灵光。这正是诗词最可贵的瞬间。