谁是中国第一个汉奸?

谁是中国第一个汉奸,这个问题看似简单,其实很难。首先中国的历史太悠久,在中国这个大舞台上出现的大大小小的角色太多,很难确定谁是第一个;再者,汉奸的定义不一,不同的标准,肯定会把这第一把交椅送给不同的人物。

1.汉奸的定义

显然,“汉”有两个含义:汉族和汉朝。汉朝虽然是中国历史上数一数二的长寿王朝,但也不过400年,但汉族可是一直延续至今的。显然专指“汉朝”是远远不够的。

汉奸的最初含义: 最初的“汉奸”一词指的是“出卖汉族利益的败类”。

汉奸的现代含义: 随着历史的发展,“汉奸”的含义逐渐扩大,引申为背叛中国、出卖国家和民族利益的人。

“汉奸”泛指背叛中华民族,投靠侵略者,充当其走狗,出卖中国的国家和民族利益的败类,也即通敌或叛国的中国人。

《辞海》的解释是:“原指汉族的败类(清末民间时期,因为政见不合,所以汉人之间相互攻讦),现泛指中华民族中投靠外国侵略者,甘心受其驱使,或引诱外国入侵中国,出卖祖国利益的人”。

可见古代“汉奸”的含义跟现代的“汉奸”的含义是大相径庭。

现代“汉奸”的最重要来源就是抗战时期。

在抗日战争期间,移居马来西亚的商人陈嘉庚向重庆国民政府提议:“敌未退出我国土即言和当以汉奸国贼论”,

这个提议由国民参政会第二次大会通过,被邹韬奋称为“古今中外最伟大的一个提案”。

民国政府订有《惩治汉奸条例》(1938年)、《处理汉奸条例》(1945年)。

本朝建国以后,政府也曾经发布《关于没收战犯、汉奸、官僚资本家及反革命份子财产的指示》(1951年)。

2.“汉奸”一词的起源

“汉奸”一词的起源尚不明确,但最普遍的说法是它首先出现在宋朝,用于指代出卖汉族利益的人。也有观点认为,这一词语的起源可以追溯到西汉时期,但在清代,“汉奸”才作为明确的词汇固定下来,并演变成指代出卖国家和民族利益的汉族败类。

1)汉代起源说:

有观点认为,这个词可以追溯到西汉时期,与汉朝和匈奴的军事对抗有关,例如当时“中行说”出卖汉朝投降匈奴,被视为“汉奸”的鼻祖。

也有观点认为,最初的汉奸是骂曹操的。《三国志·吴书·周瑜传》:这是最早明确记载曹操被称为“汉贼”的文献。周瑜在赤壁之战前对孙权说:“操虽讬名汉相,其实汉贼也。”这直接指出了曹操名为汉相,却有篡汉的野心,为汉朝的奸臣。

2)宋代起源说:

根据《汉语大辞典》的记载,这个词最早出现在宋代王明清的《玉照新志》卷三之中:“桧既陷此,无以自存,乃日侍于汉奸戚悟室之门。”但是,有人查遍《玉照新志》的七种版本,并未发现有“汉奸”一词。

3)元代起源说

有人认为,“汉奸”一词的最早记载出现在元朝胡震编纂的《周易衍义》。中有“李固欲去汉奸而反遭羣小之毒吝也,然志在去奸,于义何咎。诸葛亮欲殄汉贼而反遭街亭之毒吝也,然志在殄贼,于义何咎,”(《周易衍义》卷六)。李固是东汉中期名臣,这里的“汉奸”与汉贼为对称,这里应指梁冀。

4)明代起源说

根据吴密《“汉奸”考辩》,“汉奸”一词最迟在明末平定西南土司叛乱时已经存在。

据说在贵州起义之后,明朝为了改图分流,成立流动官员取代云贵土司自治管理的制度,这一制度触怒了当地少数民族和汉族。 “改土归流”,就是废除土司世袭制,派中央任命的流官接管地方。这项政策的本质是废掉地方自治、强化中央集权。对朝廷来说,这是打压叛乱源头的好办法,但对土司来说却是丧权辱祖。而普通苗民本就依附于土司,土地少得可怜,改革之后还得向朝廷交税,负担更重,生活更难。最尴尬的是那些从明代就开始在贵州屯垦的汉族人,朝廷的“改土归流”一来,他们既得不到土司的保护,又成了朝廷的“外来人”。所以一部分汉人自然站到了少数民族一边,成了“汉奸”。

很多人会疑惑,汉人为什么要帮少数民族反抗朝廷?这就得从贵州的特殊地理和历史说起。贵州地形险峻、物产贫瘠,自古被视为“化外之地”,中原王朝不重视,中原移民也不愿迁入。这里“八山一水一分田”,无成块平原,民众贫困,俗语“三日无晴,三尺无平,三分无银”,形象地描绘了这种艰难的生活环境。贵州虽然名义上归顺朝廷,实际上一直由本地土司自治,世代相传,像地方上的土皇帝,既朝贡又征战,享有实权。然而随着时间推移,朝廷对土司的压榨不断升级,导致多次反叛。比如明万历年间遵义的苗族土司杨应龙起兵造反,明廷动用二十万兵力才镇压下去,但也因此元气大伤,无力应对辽东女真,间接促成了努尔哈赤的崛起。

杨嗣昌《酌采水西善后疏》:前件看得遐荒万里,未沾圣化,易动难静,自其恒态,而又有汉奸拨之,则鹿骇豕突,便为难端。”

朱燮元《水西夷汉各目投诚措置事宜疏》:夷地深险,步步羊肠。犬羊之性,一日数变。汉奸拨之,其狡百出,势不得不需兵力。

这里说的就是杨应龙土司叛乱,这里的“汉奸”是指称汉人中的不法之人。

5)清代起源说:

清代统治者对汉人的敌对意识使“汉”逐渐成为一个民族集团的概念,“汉奸”一词因此出现并固定下来,用以指代背叛民族利益的人。

我们今天熟悉的“汉奸”实际出自清康熙年间的贵州。那时候贵州的统治结构仍以土司为主,地方由少数民族割据,与前朝一样,朝廷的压榨引发反抗不断。康熙年间,贵州巡抚田雯在奏章中写道:“苗盗之患,起于汉奸”,意指汉人暗中勾结少数民族,是反叛的帮凶,这才是“汉奸”一词现代意义的起点。贵州提督张文焕《奏陈遍历黔疆目击要地情形折》中两次使用了汉奸一词:“附近古州,八万苗地,其各寨之中又有汉奸指使生事,况通省苗彝所有器具,不过弩弓标枪之类,鸟枪间或有之。”

曾静(1679—1736年1月31号)清湖南永兴县(今永兴县)人,号蒲潭先生。县学生员,授徒为业,性迂阔,喜谈道学,有反清思想。雍正帝即位后,曾静鼓动川陕总督岳钟琪反清,岳钟琪即具折上奏,雍正帝派人拘讯曾静,曾静供认不讳,所以雍正称呼他为“苗疆内多年汉奸”,历史上第一个由皇帝亲自盖棺定论的汉奸,基本也是中国历史上第一个正牌“汉奸”。

3.近现代的汉奸

“汉奸”一词在中国的历史上经历了早期的零星记载,到清代初期的正式源起,再到康熙、雍正年间的初步流行,再到晚清和民国时期的扩展与变化,最终形成了现代意义上的汉奸概念。

其含义也从最初的汉朝奸臣、对抗清廷的汉人,后扩展到汉族之外,最终延申到勾结外敌、出卖国家利益的叛国者。

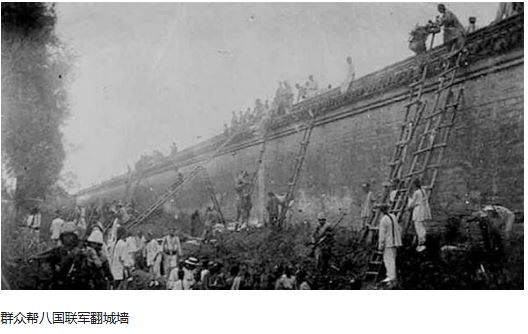

汉奸一词用于最多的是抗日战争时期,使用也达到了顶峰。在这一时期,大量中国人为了私利或受到日本侵略者的操控,出卖国家的利益和民族的尊严,成为了所谓的“汉奸”。他们的行为包括但不限于为日本人提供情报、协助日军作战、破坏中国的抗日力量等,对国家和民族造成了极大的伤害。

这一时期的汉奸行为不仅严重损害了国家的安全和民族的利益,也引起了社会的广泛关注和谴责,当然抗战胜利后也遭到了严惩。

当今的中国,国力和军力非往日可比,但与美日等军事强权仍在持续,虽说不至于发生抗日战争那样的强力对抗与冲突,但也不可掉以轻心。目前来看,中国并无必胜的把握,“汉奸”现象,不可能绝迹,短期内泛滥的可能仍还存在。