<女高音歌唱家的故事> 小说

一个女高音歌唱家的故事

晚成

AI

第一章 一学院夥未经雕琢的碧玉

那年春天,阳光透过厚重的雾霾,洒在青灰色的屋瓦上。她在教室里,手握乐谱,声音清亮得像溪流划过冰面。那一刻,连年迈的钢琴也似乎为她而欢唱。她叫林蔓,那时还只是江苏艺朮学院声乐系二年级学生,唱功算不上出众,只是声音干净,性子安静。

学院的练声房外正翻修走廊,灰尘在光里飘着。她坐在角落里,一边等老师,一边默默看着窗外的梧桐。那天轮到她试唱。钢琴伴奏是个临时代课的年轻讲师,姓沈,刚从中央音乐学院下来带学生。听前几位同学唱完,他只是点头,没什么表情。轮到林蔓时,他抬了抬手,说:“你唱你熟的那首吧。”

她选了舒伯特《小夜曲》

开口的前几句并不特别,但当高音部分缓缓上升时,沈讲师突然抬起头。他听出了那一点——不是技巧,而是音色的纯度,那种未经雕琢的透明感。

“你平时谁带?”他问。林蔓有些紧张:“刘老师。”“刘老师教得不错。”他点点头,又说,“不过你的共鸣还没找准。明天来我班上,咱们试试新的练法。”

就这么一句话,成了她命运的转折。

那一年的春天,她的声音被第一次认真地听见。

沈讲师的课安排在早上八点。那时的林蔓总提前十分钟到,推开练声房的门,空气里带着昨夜未散的粉笔灰味。钢琴盖半掀着,沈讲师通常正靠在窗边抽烟,一听到她进来,就迅速掐灭烟头。

“我们从呼吸开始,”他常说。“气从脚底起,不要只用喉咙唱。”她一遍遍练,从胸腔的共鸣到气息的支撑,声音像被一点点擦亮。沈讲师说,妳的嗓子不是最响的,却最干净,那种纯净像山泉水,一旦找到出路,就能流得很远。

学院那年举办“青年声乐展演”。原本她没打算报名,是室友帮她递了表。初赛那天,她穿着一条米色旧裙子,走上台时手心都是汗。沈讲师在台下朝她点了点头,像是在说:“不用怕。”

当最后一个高音落下,全场静了两秒,然后掌声起来了。评委之一是来自中央歌剧院的客座教授,那位老先生只说了一句:“这女孩,有天分。”

那晚回宿舍,林蔓靠在床头,五花八门的卡片一闪一闪——全是同学的祝贺。她回得慢,只笑着说了几句“谢谢”。

窗外的春风从玻璃缝里吹进来,她突然有点想哭。不是激动,而是一种莫名的不安。她知道,生活正在朝另一个方向推着她走。

几天后,学院食堂门口,一个高个子男生递来一瓶矿泉水。“唱得真好,”他说,“我听出神了。”

他叫程斌,是作曲系的学生。她记得他的笑有点笨,声音却温和。后来,他常在她练声结束后等她,一起去吃饭、拿谱子、借琴房。沈讲师见过几次,只淡淡笑笑:“年轻人嘛。”

有一天下课,沈讲师让她留下:“林蔓,你要准备进省赛了,别分心。”她点头,没说话。窗外阳光照在琴键上,沈讲师的手停在那儿,像是还想说什么,却终究没有。

比赛的前一个月,排练厅的窗外开始落槐花。气味甜得发腻,整栋楼都像泡在蜜里。林蔓每天早晨准时到琴房,嗓子还没完全打开,就被沈老师叫来练气。“再深一点。别靠肩膀,用腰。”“好。”她的回答轻,却稳。

有几次程斌推门探头,想等她一起吃早饭。沈老师瞥他一眼,说:“你等会儿,她还没练完。”程斌只能笑着退了出去。

那天排练完,沈老师突然问:“你喜欢上台吗?”林蔓愣了下,“喜欢吧。”“喜欢唱歌,还是喜欢被看见?”这句话让她一时说不出话。沈老师的语气并不严厉,只像是在替她掂量未来的分量。“台上那几分钟,靠的不是嗓子,是命。”他说完,转身去收琴谱,没再看她。

接着省青年声乐比赛,那天后台一片混乱。林蔓额头渗出汗珠,程斌替她拿着外套,轻声说:“别怕,我在台下看着你。”她点头。

灯光亮起,她站上舞台,胸腔里那口气稳了——仿佛沈老师的指尖又在空中打着拍。

她唱得很好,那天的她,像一支箭,离弦而出。

晚上回到宿舍,她接到沈老师的电话:“唱得不错。你终于松开嗓子了。”

他顿了顿,又补了一句:“但从现在起,台下的事,得自己拿主意。”

一个月后,她拿了二等奖,学院的墙报上登了她的照片。

程斌请她去外面的西餐厅庆祝,还特地带来一束白玫瑰。“以后你火了,别忘了我。”他半开玩笑。她笑:“我还没火呢。”

窗外灯光晃动,她忽然想起沈老师那句“靠的是命”。那一瞬间,她不太明白那句话的意思,但直觉告诉她——唱得再好,也有人要付出别的东西。

程斌伸手去碰她的指尖,她没躲,也没握紧。那一刻,她意识到:她的人生,正悄悄地离开原来的轨道。

那年夏天的热来得早。校园里槐花开得浓,香味在石阶下堆成一层薄雾。林蔓从教务处走出来,手里攥着一份发黄的任命信——她被调往北京,进入中央青年合唱团实习。纸边被汗打湿了一点,墨迹轻微晕开。

操场那头,沈老师正靠在一棵梧桐树下,手里夹着一份旧乐谱。看到她过来,他只是点了点头。“拿到了?”“嗯,今天早上下来的。”“好事。”

沈老师的声音一向不高,像怕惊扰什么。又说:“路远,注意身体。那边排练紧,不比学校轻松。”林蔓点了点头,低声道:“我怕唱不好。”“唱不好就再练。”他淡淡笑了一下,“记住,声音是你的脚,往哪走都得靠它。”

“我还没唱够,”她小声说。沈老师笑了笑,眼神温和:“到北京再唱。别急。”他停了几秒,又说:“有时候,唱得越高,就越要记得自己从哪儿来的。”

林蔓点头。风吹过,他们之间落下一层安静。远处学生的合唱声飘过来,夹杂着午后的蝉鸣,像一段散在空气里的和弦。

她忽然有些鼻酸,却不知该说什么。沈老师看着她的眼神里有几分怅然,最后只说:“有空写信。北京的邮政总局地址我在琴谱里夹着,别忘了。”林蔓轻轻应了声“好”。

她背着布包,从树荫下走出去,阳光照在她的发梢上,闪着细细的光。走到校门口时,她回头望了一眼——沈老师还在那儿,靠着树,看着她的方向。风吹起他的衬衫衣角,白得刺眼。

从那一刻起, 她转身往校门走去,背包轻轻一晃。走出校门口的时候,她又回头看了一眼——沈老师还在那儿,正眯着眼看天边的光。

她与程斌的关系愈发微妙。彼此间的关心、默契,常常在一个眼神、一句轻声提醒里流露。两人都明白,这份情感必须在慎重与热烈之间维持平衡,每一次靠近都可能招来非议,但也每一次让彼此心底的执着更坚定。

在送别的列车前,第一次少男少女情不自禁地拥抱了,这一拥抱林蔓突然不想去北京了,火车一声长鸣,拉回了现实,林蔓跳上了北上的列车,含涙别程斌。

后来她常想起这一幕:那天的阳光太亮,亮得让人不敢回头。那是她第一次真正离开一座城,也第一次感觉自己被莫名的召唤。她不知道未来会怎样,只知道,从那天起,她要用自己的声音,去换取一个未知的命运。她的人生开始离开熟悉的轨迹,驶向一个更辽阔也更寂寞的远方。

第二章 春风不问归人

那年七月,她第一次坐上去往北京的列车。火车开得慢很,车窗外的田野一层又一层往后退。她抱着个帆布包,膝头压着一卷谱子。那卷谱子已经被翻得起毛边,是沈老师临行前塞给她的,上面用铅笔写着几个字:“唱给心听。”

车厢里挤满了人,有军人、学生、干部,还有几个像她一样带着琴盒的年轻人。大家都要去“上面”——那是人们口头上敬畏的词,没人明说是什么地方。

到了北京,车站外热浪翻滚。中央青年合唱团的人来接站,领队是个三十多岁的女团员,嗓门很亮:“请各位同志集合!团里刚接到通知,下周要选拔部分演员赴中南海慰问演出,各单位挑人。”

这消息像一阵风吹过人群。有人兴奋,也有人小声嘀咕。

林蔓没敢多想,只觉得心跳得厉害。那天晚上她在宿舍窗下写信给沈老师——信纸是团里发的印有“北京人民艺术工作团”字样的格子纸。她写道:“老师,我到了。这里比想象的更大,也更紧。明天要试声。”

三天后,她被点了名。她被选入“赴中南海彙报演出,名单上写着她的名字——林蔓,女高音,原江苏艺朮学院学生。

排练的日子紧张到几乎没有夜晚,曲目是领袖喜欢的几首旧歌,还要穿新做的演出服,老师傅们连夜赶缝,房间里弥漫着浆布和灯油味。

临行那天清晨,天刚亮,汽车停在团部院子里。有人一边化妆一边抹泪。团长说:“同志们,咱们唱给国家的心听。”

林蔓坐在靠窗的位置,看见天光正一点点亮起来。她不知道那天将见到什么,只觉得喉咙干,心却是热的。她不晓得,那趟短短的旅程,会在往后许多年里,被她一遍遍梦见。

演出队的车子从西郊驶向中南海,北京的夏天安静得出奇,路边的杨树一排排地往后退。经过长安街时,太阳刚露头。窗外的人行道空荡荡的,偶尔有骑车的工人匆匆驶过。车里很静,谁也不说话。

团长坐在最前排,不时回头交代几句:“到了以后,按顺序候场,不要东张西望。见了首长,微笑就行。”

林蔓双手捧着那只磨得发亮的琴谱包。她的演出曲目是《我爱这蓝色的海洋》——那是团里新排的合唱节目。

沈老师曾说过:“那一段音,不是唱出来的,是从心里冒出来的。”她想起这话,忍不住深吸一口气。

汽车在红墙外停下时,所有人都安静下来。警卫检查完名单,对领队低声说:“同志们,进去吧。”

进门时,她几乎不敢抬头。脚下的青石地板擦得锃亮,院子里种着高大的柏树,风一吹,树影在墙上轻轻晃动。走廊深处有几名身着中山装的工作人员在交谈,声音低得几乎听不清。

排练厅设在一座灰瓦小楼里。屋里有一架钢琴,几个布景板靠墙立着。团长在前头清点人数:“咱们是文化部选派的代表队,现在先预演,明天晚上正式演出。”

中午饭虽是简餐——四菜一汤和白米饭,还有一壶龙井热茶,在当时条件下可算是奢华,。午饭后大家围坐在一起,几乎没人说话。有人拿着镜子补妆,有人闭眼养神。林蔓默默地抿着茶,手指在腿上轻轻比着节拍。

到了傍晚,预演顺利结束。工作人员说:“首长满意,明晚上正式节目不变。”这句话一出,所有人几乎同时松了口气。

那晚,文艺团住在西直门外的招待所。窗外有风吹动电线的哒哒声。林蔓失眠了,心口一直发热,像被无形的手托着,飘在半空。她不知道那一瞥意味着什么,只觉得自己忽然被时代的灯光照到中央,既眩目,又惶惑。

次日夜幕降临时,中南海的小礼堂的灯光亮起。她站在台口,聚光灯下,心跳比鼓点还快。她看不清观众席,只看见那一片深暗中有几束光反射在金色的徽章上。

前排木椅上坐着中央来的领导。她看不清每一张脸,只看到那一排排整齐的肩膀。空气里有一种淡淡的香烟味,混着灯光的热气。

灯泡亮得刺眼,舞台后面的布幕有些皱,却洗得极干净。她穿着那身浅蓝的演出服,双手微微发抖。

团长做了个手势,就轮到她上台了。

林蔓的心跳几乎与鼓点重叠。林蔓独唱《延河水清又长》,乐声起处,她唱出第一个音时,嗓子有一瞬间发紧,但很快又放开。声音在礼堂的穹顶上回旋、散开,她感觉自己被音乐托起,漂浮在那片寂静的光里。

那一刻,她几乎忘了自己是谁,只觉得每个音都像是从胸腔深处“生”出来的。

第一句刚唱出口,自己就听见嗓子有一点颤。可随即,她看见台下几位首长的身影安静不动,忽然又有了勇气。那首老歌,她唱过无数次——这一次,嗓音里却多了某种不知名的亮。

刚才唱到中段时,主席正低头翻着节目单。总理轻声提醒一句,他便抬头看向台上。

他笑了,微微侧头,主席的湖南口音对总理说:“这妹子嗓子蛮好咯,唱得有味道。”

声音不高,却在灯光折射的缝里,恰好飘到台上。她没听清前半句,只听见“蛮好咯”三个字,像一阵风钻进胸口。

她不敢抬头,喉咙却不由自主更亮了。音从心里往外冲,像春天的水。

当最后一段高音收回时,声音高到几乎破裂,全场静了几秒。她自己也没料到,在那种安静的空间里,声音竟会如此澄澈——像被阳光擦亮的银丝,从高处滑落。然后是一阵掌声,掌声不多,却整齐、沉稳。她行礼、退场,心还在跳。

后台狭窄,木地板下传来暖气的咕噜声。她靠着幕布,悄悄喘气。有人递来一杯水,她摇头。

耳边仿佛还在回荡那句轻声的评语。

“这妹子嗓子蛮好咯——”

她在心里默念一遍,又低下头笑了。

那笑不被人看见,却像一盏灯,藏在她后来的许多年里。

灯光暗下,她退到后台,腿几乎有些发软。团长拍了拍她的肩:“不错,很稳。”那一瞬间,她的眼眶有些热。

在回招待所的路上,窗外有风吹动电线的哒哒声。车窗外灯火一闪一闪。团里的同志们有的在笑,有的悄声议论。林蔓靠在车窗上,听着发动机低沉的声响,忽然有种奇怪的预感——那一夜的歌声,会让她的人生,从此变得不同。

林蔓失眠了,心口一直发热,像被无形的手托着,飘在半空。她不知道那一瞥意味着什么,只觉得自己忽然被时代的灯光照到中央,既眩目,又惶惑。

回到团里后的反响、同伴间的微妙变化,以及她收到一封“上级转来的感谢信”——一封普通但将成为转折信号的信。

演出结束后,她曾被叫去照了一张合影。那张照片后来登在团里的简报上。照片里,她站在第二排,身边是笑得安静的女演员们。可只有她知道,那一刻,她的心像被风吹起的帷幕,已悄悄飘离了原处。

隔天下午,领队悄悄在后台说:“是中办的同志。”没有人敢多看,那位同志点名要林蔓留下。

她有些发怔。屋里只留了她和几位干部模样的人。最中间一位戴黑边眼镜的中年人笑着问她:“叫什么名字?”

“林蔓。”她低声答。

“唱得好,很有前途。”

她不知该怎么回,只轻轻点了头。那人又看了她一眼,似乎要记住她的样子,才转身离去。

“国家意志”推着个人命运运转,出国进修,世界的光亮照亮她的心,最后却被突如其来的政治风暴召回,宏大时代背景到个人命运断裂…… 。

第三章 维也纳的冬光

国家荣誉

林蔓从未想过自己会去国外。

那天傍晚,排练厅外有人敲门。来的又是那位穿中山装的中办干部——她记得他在中南海演出那天,曾坐在灯光暗处,专注地看着舞台。

“林同志,”他说话依旧温和,“有个学习任务,组织上认为你合适。”

她怔了一下,试探地问:“去……哪里?”

“奥地利,维也纳音乐学院。”

她惊愕,张了张嘴,似乎想说什么,最后只是轻轻地问 “就我去?”一切就这样被决定了。

中央青年合唱团又把林蔓送到中央音乐学院,在她出国前对林蔓来个短期强化训练,

选了十首国外女高音学生进阶曲目,按照由浅入深的学习顺序排列出来,这样更贴近音乐学院学生的训练路线。

外语培训英语主要用于交流; 意大利语用于歌剧演唱。

林蔓仅仅花了半年时间,匆忙完成了正规学生须要几年学习的主要课目。这样使林蔓更快地与国际标准接轨。

向接收方导师的推荐信、护照、签证都有人代办。她只需听从安排安静地等待。夜里她常坐在宿舍窗边,望着黑暗中的柳枝发呆。心里有一种矛盾的颤动:害怕,又隐隐期待。

“这是国家的荣誉,”中办干部在送行会上说,“你代表的不只是自己。”他递给她一本红皮护照。那一刻,林蔓心头发热,忽然感到一种奇异的自豪。

飞抵维也纳

飞机抵达维也纳那天,雪下得极细,像在空气里筛下来的光。维也纳,那是1964年的深冬。当飞机降落在维也纳机场时,天正飘着细雪。陌生的语言、干净的空气、橱窗里亮着的金色灯光,让她几乎不敢相信自己置身其中。

林蔓第一次听见自己的名字从一个法国口音的嘴里被念出:“Miss Lin Man?”

那是雅克,学校派来的学生助理,负责接机。他个子高,头发金褐,笑时露出一排整齐的牙齿。林蔓点点头,心口有点紧。

车子驶向市中心。街两旁的石楼都挂着圣诞装饰,橱窗里放着木偶与烛台。雅克指着窗外说:“维也纳冬天总是灰的,但音乐能让它亮。”她听不太懂,只依稀明白“音乐”这个词,便微笑。

音乐学院古老的石砌楼外挂着圣母像,钟声每整点回荡。

第二天,她见到了导师——施特劳斯教授。那是个头发银白的老人,眼神温和,在维也纳国家歌剧院任首席男高音歌唱家。他仔细听完林蔓的《延河水清又长》等歌曲试唱后,沉思良久,说:“你的声音有一种东方的悲伤——像被风吹过的丝。”又说:“你的声音,不该被格式束缚。”

施特劳斯教授把十首国外女高音学生进阶曲目推荐给她:

进阶曲目学习顺序(由易到难)

1. 普契尼《贾尼·斯基基》——“O mio babbino caro”

? 简洁优美,旋律流畅,初步培养气息控制和意大利语咬字。

2. 舒伯特《Gretchen am Spinnrade》(纺车旁的格蕾琴)

? 德语艺术歌曲,锻炼情感表达与伴奏呼吸感的配合。

3. 莫扎特《费加罗的婚礼》——“Porgi, amor”

? 抒情咏叹调,考验气息支撑和连贯性,适合中期练习。

4. 德彪西《美丽的夜晚》或《抒情浪漫曲》

? 法语艺术歌曲,注重音色的轻柔控制和语言的细腻感。

5. 亨德尔《尤利乌斯·凯撒》——“Piangerò la sorte mia”

? 巴洛克咏叹调,结合装饰音与情感表达的双重训练。

6. 多尼采蒂《唐·帕斯夸莱》——“Quel guardo il cavaliere”

? 花腔咏叹调,练习声音灵活性与性格化表演。

7. 贝里尼《诺尔玛》——“Casta diva”

? 美声学派代表,长线旋律与极致气息控制。

8. 威尔第《茶花女》——“Sempre libera”

? 速度、跳跃与高音结合,挑战表演张力。

9. 理查德·施特劳斯《阿里阿德涅在纳克索斯》——“Es gibt ein Reich”

? 戏剧性强,考验声音厚度与爆发力。

10. 莫扎特《魔笛》——夜后咏叹调 “Der H?lle Rache”

? 最高难度花腔咏叹调,极高音区控制和舞台表现的巅峰挑战。

按顺序逻辑:

? 先学旋律性、气息稳定的作品 →

? 再进入语言多样化和情感表达 →

? 逐渐增加花腔、速度和戏剧性 →

? 最后挑战顶级高难度曲目(夜后咏叹调)。

做一个 三阶段学习计划(初级、中级、高级)来配合这个顺序。

她开始接受西式声乐训练,学习意大利语咬字、德语艺术歌曲、咏叹调。每天清晨,她提着谱袋穿过雪地去上课,听见琴房里流出普契尼《贾尼·斯基基》莫扎特《费加罗的婚礼》威尔第《茶花女》……。她第一次真正意识到,音乐不只是歌唱,更是一种“灵魂的语言”。

教授家宴

教授的家在旧城区三层楼上,墙壁上挂满泛黄的乐谱手稿与音乐家的肖像。餐桌上摆着新鲜的面包、烤鸡、奶酪,还有一瓶未启封的白葡萄酒。烛光柔和,照亮了桌边每一张温和的脸。

谈话从莫扎特到舒伯特,从海顿到德彪西。林蔓听得几乎屏息,生怕漏掉一个字。偶尔,雅克俯身为她轻声翻译几句,语气带着笑意。

“音乐的灵魂不在技巧,”教授忽然放慢语速,“而在信仰。它要人去相信——哪怕时代本身不再相信。”这一句话,林蔓此后的一生都没有忘记。

那一夜,教授夫人领她上楼。客房布置得温暖而安静:厚重的窗帘遮住夜色,床上铺着柔软的被褥,空气中淡淡的木香与洗衣皂味混在一起。她躺下时,竟有一种久违的安全感——那是家的气息。她早年父母双亡,由姨妈抚养长大,好不容易读到大学,却一直没有这样被安放的感觉。此刻,她感到一种从未有过的温柔包围着自己。在被窝里,她忍不住轻轻地哭了。那不是悲伤的泪,而像是多年漂泊后终于落地的泪。

金色大厅

几周后,教授带她去听音乐会。那是她第一次踏入维也纳金色大厅。

那天夜晚,金色大厅灯火辉煌。天顶的油画与金色浮雕在水晶灯下闪耀,仿佛连空气都带着微微的金光。观众席上,一切声音在乐队登台前渐渐沉寂,只剩翻动节目单的轻响。

当指挥举起指挥棒的那一刻,第一声弦乐仿佛从天穹洒下,音符在穹顶与墙壁间回旋。那是与别处截然不同的声音——温润、饱满,却又透明。每一次高音都像光一样穿透空气,不靠扩音,却能抵达每一个人的心底。

林蔓坐在中排,心跳跟着节奏微微起伏。女高音歌唱家歌声响起时,全场屏息——那种在完美声场中绽放的人声,不再只是声音,而像一种来自灵魂深处的呼吸。

当最后一个音符消散,仿佛整个大厅都还在共鸣。掌声从静默中爆发出来,回荡在那金色的殿堂里,久久不息。

教授悄声对她说:“也许有一天,你会在这里唱。”她没有回答,只祗觉得自己沉醉在梦幻之中。。

民歌与流行

那是雅克,学校派来负责接机法国青年,是巴黎来的小提琴学生。眉目清朗,性格轻快,总在琴房门口等她,一起去食堂。

有时他为她伴奏,有时两人合练舒伯特的小夜曲。

“你的声音不像欧洲人,”雅克常说,“它有一种……距离感。像一扇关着的窗。”

林蔓笑:“窗是可以打开的。”“那得看谁有钥匙。”他半开玩笑。

他们去过多瑙河畔散步,去听歌剧院的《蝴蝶夫人》。那一夜她哭了。雅克握着她的手,说:“这不是她的悲剧,而是所有相信爱情的女人的悲剧。”

她没回答。心底却突然清楚——自己已被卷入另一种不可告人的情感。而这种情感,比祖国的命令更令人畏惧。春天到了。维也纳街头解冻,咖啡馆外摆上了木椅。

雅克邀请她去一家小酒吧演出。那是一家面向学生的地下舞台,空气里弥漫着啤酒和烟草味。

他们排练了一曲《茉莉花》和法国老歌《La Vie en Rose》。

雅克拉琴,她轻唱——声音柔得像春风。

台下掌声热烈,有人高喊“Bravo!”。

雅克转身,对她微笑:“看,你也能让维也纳安静。”

后来他们又在购物长廊的即兴舞台上合奏。孩子围着他们跳舞,老妇人拍着手节拍。林蔓忽然感到,那种被命令去歌唱的感觉消失了——她第一次“为自己唱”。

感情与困惑

他们常在多瑙河边散步,谈各自的家。雅克问她:“中国远吗?”“很远,也很近。”她答。“你会留在这里吗?”“我不能。”她轻声说,“我不是自由的。”

有一晚,她喝了酒,靠在雅克肩上哭了。她说不清为什么——也许是太寂寞,也许是太幸福。她觉得自己像站在罪与爱之间,一步都不能动。

她知道雅克爱她,可她无法回应——那种爱是禁忌的,是对祖国、对时代、对她“被赋予的使命”的背叛。

有时同雅克散步后,她独自走在雪后的街道上,手里握着程斌刚刚发来的消息:“无论你身在何方,我都在这里等你。”她抬头望向昏黄的街灯,心中涌起复杂情绪:舞台上光芒照耀,生活中却是选择与孤独的考验。

她开始意识到,自己的未来不仅关乎音乐的高峰,还关乎心底那份真挚而微妙的情感。她可以继续在舞台上追寻无限可能,也可以为那份深沉的爱情守候——但两者往往难以兼得。每一次与雅克相处,她都能感受到心跳加速;每一次读到程斌的信,她又深知责任与承诺的重要。

最终,她选择在给自己独处的时间。雪夜中,她在空旷的音乐厅里练声,回想过去的南京艺学院时程斌的温暖目光,以及舞台上赢得掌声的瞬间。歌声在空旷的厅堂里回响,如同心底的独白:自由、爱情与责任交织成复杂的旋律,而她只能在旋律中一步步寻找自己的答案。

突然的召回

正当她在维也纳音乐学院的进修还剩半年就顺利结束时,国内忽然传来剧烈的风暴——文革爆发。报纸上的新闻、远方寄来的只言片语,像狂风般扑面而来。更令人痛苦的是,信件变得稀少。那一份跨越时空的爱情,突然被笼罩上阴影。她开始怀疑自己是否还能回去,是否还能见到

1966年初夏,她收到了那封电报,“因国内形势变化,立即回国。”

她去找教授。老人沉默很久,只说:“历史从不问人愿不愿意。”

慈父般的教授拥抱她,把一本《舒伯特艺术歌曲集》塞进她手里:“带走吧。总有一天你会再回来。”

他们最后一次见面是在火车站的站台上,雅克抓住她的手,急切地问:“我可以去中国找你吗?”她泪眼朦胧地摇头。“那你会写信吗?”“也许吧。”她声音低得像风。

列车开动。她没有哭,只在车窗雾气上写下一个字母——“J”。火车缓缓开动,车轮的节奏像她的心跳,一下比一下更远。她隔着窗,看见他在追,最后变成一个模糊的影子。

那一刻,她忽然听见脑海里回荡着《茉莉花》的旋律——那是她留在维也纳的唯一声音。

第四章:泥泞与歌声

她终于回到了祖国。

那天,火车驶过层层雾气中的车站,锈红的站台上横幅仍在风里飘着:“热烈欢迎留学生回国参加社会主义建设!”她提着那个从维也纳带回的手提箱,箱角被撞凹了,里面静静躺着那本《舒伯特歌曲集》,几张唱片和一本厚厚的《西方声乐史》。那一刻,她几乎相信重返祖国就意味着新的开始,还能重新站上舞台。

但是回国后的北京已不一样。熟悉的秩序骤然崩塌,正常的学业与事业停摆,人与人之间的关系,也被撕裂成无法缝合的裂口。许多有威望的老师被批斗,文工团停演。她被安排在声乐教研组抄文件,连唱歌都成了“资产阶级情调”。林蔓感到迷茫,自己被丢弃在茫茫的人群中,失却了自我。

夜深人静,她偶尔翻开那本《舒伯特歌曲集》,纸页泛黄,仍有维也纳的气息。她偶尔会想起维也纳冬日的钟声、施特劳斯教授的微笑、还有雅克的琴声。那些记忆像雪——飘落时洁白,落地后再也不复存在。

可几周后,一个通知将她从梦中惊醒——“下放至××省五·七干校劳动锻炼,接受贫下中农再教育。”她的身份突然变得模糊:既不是演员,也不是干部,只是“思想需要改造的知识分子” 。从被捧上光环到被推入灰暗。

干校坐落在群山环绕的谷地里。天不亮便要出工,喂猪、挑粪、砍柴。她第一次走进猪舍时,被那一阵热气和粪臭呛得直咳。老饲养员笑着递给她铁桶:“林同志,唱歌的嗓子也要练练干活的气力。”她没有答,只是默默提着桶。

夜晚,她在稻草铺成的床上辗转。风从破窗灌入,远处传来猪的低鸣。她轻轻哼起舒伯特的旋律——那是她和雅克在维也纳酒吧最后一夜唱的《小夜曲》。声音微弱,像藏在泥土下的种子。

一天傍晚,老饲养员喊她去猪舍:“快来!母猪要生了!”

她赶到时,那头巨大的母猪正剧烈地翻滚,喘息如呜咽。地上满是湿滑的小生命,混着血与蒸汽在泥里蠕动。母猪艰难地伸舌去舔它们。母猪隔几分钟下一个猪仔,猪仔们出生后生命力很旺盛,十几分鈡后就在猪妈妈身上找到一个奶头吮起来,从此各个猪仔认准一个奶头,再也不会吃错奶头,就是老母猪翻身时,胸前两排乳头上排翻转成下排,猪仔们重又一轰而上,却还是找到自己早先认准的奶头,吃将起来了。老饲养员叹了口气:“看,这就是母爱,猪都知道护犊子。”

林蔓怔住了。

那一刻,泪从眼角滑落。她突然明白,生命的尊严原来能从最卑微的地方散发出来。那晚,她写下几行字:

“连猪都懂得保护自己的孩子,

我们却被教导互相揭发、互相撕裂。

如果有天我能再唱,我要唱的不是胜利,

而是普天下的母爱。”

林蔓仿佛听见一支新的旋律在胸中回响——不是舞台上的歌,而是生命的歌。

夜深,她回到宿舍,躺在木板上久久不能入睡。

她想起雅克的眼神,想起维也纳金色大厅里那道光。她忽然明白,艺术也许正是这“舔舐”的动作——在污泥中守护一点温情,在荒凉里保存人的尊严。

几个月后,她又被调去农田。烈日下,她的嗓子因尘土而嘶哑,但在黄昏,她仍会对着远山低声练习气息。有人笑她“改造不彻底”,她只是笑笑。

在那泥泞与沉默中,她渐渐长出一种新的力量——不是来自舞台的掌声,而是来自生命最底层的坚韧。

然而命运还没有放过她。

几个月后,干校接到一纸红头文件——“对林蔓出国问题进行审查”。

原来,当年批准她赴维也纳进修的中办干部,文革派别斗争被打倒,林蔓因此受牵连被卷入调查。

调查组的同志翻查档案、交叉讯问,她不得不一遍遍回忆自己的每一场演出、每一次外事行程。她的嗓音被尘土与焦虑磨得沙哑,连说话都疼。

有人暗地里传言:“她出国的时候就可疑。”

她只是低头干活。太阳落山后,她仍要去猪圈打扫,汗水顺着脸滑入泥中。

她想,如果命运要她沉默,那就让她用沉默唱歌。

风声渐缓,时代的狂乱似乎在悄然消退。那些曾经刺耳的口号,不再像雷霆般震动耳膜,逐渐变得空洞、疲软。她依旧在下乡队伍中劳作,但心底却感觉到某种不易察觉的松动,就像冰层深处开始有水流涌动。

那年秋天,县文化馆来乡下“慰问演出”。大队干部临时点名,要她上台唱一曲民歌以“助兴”。她起初慌了,心想这岂不是自投罗网?可推辞不掉,只好硬着头皮站上木板搭成的简陋舞台。

她深吸一口气,嗓子像久未开封的古琴,初触时略显生涩。但第一声唱出,空气竟骤然一静。她没有唱学院里的外国咏叹调,而是从乡间流传已久的山歌入手,音色纯净而高远,像秋夜的月光照入黑暗的稻田。台下的人愣住了,许久才鼓起掌来。

那一刻,她的心猛然一颤——原来声音还在,原来她还能让人沉默、让人感动。丈夫在人群里望着她,眼神既有骄傲也有担忧,仿佛在提醒:这是希望,也是危险。

然而,她的歌声没有就此湮没。县文化馆里有一位老教师,年轻时也曾在省城学过声乐。他被这意外的清澈嗓音震撼,当晚悄悄对她说:“孩子,你一定要保护好你的嗓子。这声音,不该只留在田野里。”

她点点头,心中泛起久违的激动。多年压抑之下,那簇火种终于再一次跳动。她不知道未来会走向哪里,但隐约觉得,风向正在改变。

秋夜微凉,虫鸣此起彼伏。她在归途的小道上,忍不住低声哼唱。那旋律轻而坚韧,如同在黑暗深处发出的余音,久久不散。

终于,在漫长的数月后,真相大白。审查组宣布:林蔓无任何政治问题,出国属国家正式派遣。那一天,她没有流泪,只在心里轻轻地唱起《我爱这土地》——那首她早年最爱的曲子。

不久,她接到一封信。信是旧日恋人程斌寄来的。信中寥寥几句:“林蔓,我听说你被平反了。我还在原来的地方写曲,只是老了些。你还唱得出来吗?”

她的手微微颤抖。她在回信里只写了一句:“唱得出,只是嗓子变得更低了。”

几周后,他来了。干校的门口,风吹起尘土,他的头发已花白。两人隔着铁门,相视而笑。没有拥抱,也没有解释。他只是轻声说:“你瘦了。”她回答:“可我更能唱低音了。”

夕阳照在他们身上,像一场迟来的救赎。那天晚上,林蔓在干校的小坡上,面向西方,轻轻唱起舒伯特的《圣母颂》。她似乎在梦幻中,她的声音正穿越泥泞,飞向那片曾经响往的金色大厅。

第五章 悲壮的婚礼

婚礼前的决定

夜色压低了干校的屋檐。风从菜地那边吹来,带着灰土与未燃尽的柴烟。林蔓在破木桌前缝着棉袖,针线被灯影拉得细长。几天来,她几乎不说话。她的嗓子因为冬天的风与潮湿的柴烟,变得又干又哑。

程斌推门进来,带着一点冻气。他手里捏着两张批条——上面盖着“准予结婚”“批下来了。”他尽量让自己的声音听起来平静。林蔓抬起头,看了他一眼。那目光里先是惊讶,然后有一丝不知所措的柔软。“真的?”

程斌点点头,又补了一句:“我知道,现在不是时候……但我不想再让你一个人过。”

她低下头,针线停在手里,半晌才轻轻说:“我怕给你添麻烦。”

“麻烦算什么。”他说,“咱们都在这儿,命都被磨平了,总要留下点什么。”

灯光在他们之间摇晃着,像两颗迟疑的心。屋外传来广播里《学习文件》的声调,一句句生硬的口号,却衬出屋内的安静。

林蔓终于点头。那一刻,她没有笑,只是用手拂了拂头发,像要让自己的表情不被看见。

婚礼进行曲

三天后,干校宣布举行婚礼。

早晨的天空灰得像一张潮湿的纸。食堂门口插了两根竹竿,横着一条红布,上面写着歪斜的字——“革命结合,永结同心。”

女学员们借来几朵红纸花,用旧报纸包着递给林蔓。有人半是笑着半是怜惜地说:“新娘子要笑啊,哪能皱着眉头上场。”

程斌穿着刷得发白的中山装,站在操场边,鞋上沾满泥。他的眼神里有一股倔强的光——那光里藏着对现实的反抗,也藏着近乎孩子气的浪漫。

喇叭响起,先是《东方红》,接着有人手风琴试着拉《婚礼进行曲》。音阶断断续续,像一支被风折断的歌。

主持人是宣传队的小王,读着准备好的词:“在革命大潮中,同志们以无产阶级感情为基础,组成新的革命家庭……”人群笑声稀薄,掌声空洞。只有风在旷野上回旋。

程斌走过去,郑重地拿出那枚用铝饭盒剪成的戒指。他戴到她的指上时,指尖微微颤抖。林蔓低声道:“别这样太认真了……”他却说:“认真一点,也算对得起这日子。”

有人喊“亲一个!”

众人又都笑了,笑声里带着紧张与恐惧。林蔓脸微红,却只是低头。

那一刻,她的心像在唱一支没人听懂的咏叹调。

婚礼后的夜

夜幕降临,风把操场上的红纸花卷得满天飞。篝火早熄,地上只剩几片灰烬。

林蔓靠在屋门边,看着远处昏黄的油灯。程斌在一旁,正细细地擦那把旧手风琴。“以后会好吗?”她忽然问。他没抬头,只轻声说:“不知道。可总得往前过。”她笑了笑,那笑容很浅,却比哭还要令人心酸。

“也许,我们该为这场婚礼唱一首歌。”他愣了一下。她轻轻哼起一段旋律——那是舒伯特的《小夜曲》,声音低低的,几乎只在唇间震动。没有伴奏,也没有听众。

风吹进来,把那支歌带向黑暗的旷野。似乎连夜空都在倾听。

那首歌唱完,她轻声说:“我们结婚了,对吗?”程斌点头。她又说:“那好,至少,这一刻是真实的。”

屋外传来夜巡脚步声,灯火被风吹得摇晃。他们都没有再说话。

纸花的一片残瓣贴在窗上,红得像一滴未干的血。

那场婚礼,就这样,在荒凉里,

带着壮丽的荣光——慢慢地,散去了。

第六章:重生的音符

干校的风,终于吹到了尽头。

1976年的阴霾终于散去,动荡的十年画上句号。举国上下,仿佛从一场漫长的噩梦中醒来。街头巷尾渐渐响起久违的笑声,沉寂多年的剧院大门重新开启,尘封的乐谱再度被拂去灰尘。

她在乡下的猪场已熬过多年,手上的老茧厚得像粗布。可当清算与反思的风声传到村里时,她心里第一次感到胸口的窒闷被撕开了一条缝。人们谈论着“拨乱反正”,谈论着“新气象”,甚至有人窃窃私语:那些被压抑的艺术人才,也许会重新被需要。

终于,有一天,公社大院里来了两位穿中山装的干部。他们带着一封调令,要把她召回原来的文艺单位。1976年冬,天灰得像蒙着尘的钢琴盖。人们口中传着种种消息——有人哭了,有人笑了,也有人沉默地望着东方的天光。那一年,林蔓三十六岁。

她接到纸张的那一刻,手微微发抖。多年来,她以为自己早已被遗忘在荒凉的田野,歌声再无归处。而今,那张薄薄的公文,却像一道久违的召唤。

回到城里,旧日的单位已焕然不同。大礼堂重新粉刷,墙上不再只有标语,而是挂起了新的海报。有人热情地迎上来:“你总算回来了,我们等了太久。”

她的心中百感交集。那段令人窒息的岁月,几乎剥夺了她所有的尊严与信念。但现在,命运似乎要给她一次补偿。

那天傍晚,她独自走进空荡的排练厅。斑驳的木地板吱呀作响,窗外阳光洒在她的肩上。她深吸一口气,试探着唱出了久违的第一声。

声音依旧清澈,却比往昔更深沉。它带着岁月的磨砺,也带着生命的执着。她忽然觉得,这不是失去的十年,而是酝酿的十年。

风暴已过,新的风正在吹起,吹起她的头巾,发丝里夹着干草的气味。她想起了维也纳的风——那时的风里,有琴声与暖酒香。

改革开放带来了希望的晨曦,而她,准备好再次用歌声迎接属于自己的舞台。

回到团里,破旧的练声房被重新刷了白灰。那台老钢琴,重新由校音师校了音,让它的音色听起来焕然一新。

就在她重返舞台不久,沈老师在中央音乐学院去看望她, 看到她进来,先是愣了一下,随即笑了:“哟,你还在啊?”林蔓笑笑: “是,我还在。”岁月在他鬓角留下斑白,可眼神依旧炯炯有神。彼此对望的一刻,他们都沉默了很久。十几年前,他曾经发现她的天赋,扶她登上舞台;而后,他们都被那场浩劫卷入泥淖,各自沉浮。如今能再次相见,仿佛从废墟中重建一座桥梁。

他老了,背有些驼,头发雪白,她给沈老师递一杯茶,他淡淡地说:“咱们那一代人,能留下来的都不容易。”两人又沉默良久。

沈老师忽然说:“来,试试嗓子” ,她站在钢琴旁。她深吸一口气,慢慢发出第一个音——低沉、沙哑,却带着一种奇异的力量。沈老师怔了怔,轻轻按下伴奏的和弦。那是《思乡曲》的调。

当她唱完,沈老师的眼眶微红:“你变了,不是以前那个唱高音的姑娘了。”林蔓微笑:“嗓子坏了。”“坏?不,你的声音更真了。”

那一刻,她忽然懂得:音乐不是技巧的完美,而是经历的诚实。

他的目光让她动容。她明白,这一代艺术工作者已经不再满足于个人的荣耀,而是要在新历史的洪流中,这个时代需要新的声音,为更多人开辟道路。”

很快,他们一起参与筹建了一个新的歌剧团。她不再只是舞台中央的明星,而是走到青年演员中,带着他们一遍遍排练,纠正每一个呼吸与咬字。年轻人从她身上看到了坚忍与希望,而她也从他们眼里读到未来。

几个月后,团里重新排练节目,准备参加“全国文艺汇演”。领导指派她担任独唱:“林蔓同志,有名气,有海外经历,咱们文艺战线也该亮亮声。”她笑着答应,却知道,那“海外经历”曾经几乎毁了她。

排练时,年轻的伴奏员们对她充满好奇。有人悄声说:“她在国外金色大厅唱过呢。”

林蔓听见,没说什么。她只是低头看谱。那首歌,是沈老师亲自改编的《再见吧,母亲》。旋律温柔,却藏着漫长的离别。

演出那天,北京的天空晴得出奇。剧场门口挤满了观众。

当她上台时,聚光灯照在她的脸上,她看见台下无数双眼睛——有熟悉的,也有陌生的。

她深吸一口气,像往常那样站直身子。音乐响起,她的声音缓缓流出:

“带着岁月的裂痕,也带着重生的光。

啊——母亲,

我从风尘里回到你的身边,

我的歌声,不再年轻,

但依然属于你——”

歌声像水,淌过剧场的每一个角落。

有人在台下默默拭泪。

演出结束时,掌声久久不息。

她走下台,沈老师在后台等她,眼中闪着泪光。

“林蔓,你唱回来了。”她点点头。“是的,我回来了。可那金色大厅,还在梦里。”

那一夜,她独自走回宿舍。风吹动窗帘,月光洒在桌上。她打开那个旧箱子,取出从维也纳带回的银色指挥棒。

轻轻一挥,空气中似乎又响起了雅克的小提琴。

她低声对自己说:“有一天,我还会唱那首歌,在没有恐惧的地方。”

第七章:金色大厅的回声

那是1983年的春天。北京的风里带着暖意,街头出现了新的标语——“对外开放、文化交流”。

文艺界沉寂多年的窗口重新被推开,许多早被尘封的曲谱、乐器、唱片又被摆上舞台。

林蔓坐在广播电台的录音室,听着录音师播放她的歌曲《思乡曲》,那声音已不像年轻时那样明亮,却更深、更稳。

一天,团里接到文化部的通知:维也纳音乐节邀请中国艺术团参加演出,并特别点名希望林蔓独唱中国民歌《在那遥远的地方》。

当时她正低头整理乐谱,听见“维也纳”三个字,手中的铅笔掉在地上。那一刻,她的心几乎停住了跳动。维也纳。她梦里去过无数次的地方,梦里有金色的大厅、红木的栏杆,还有那一双蓝色的眼睛。

领导意味深长地说:“林蔓同志,你是当年去过维也纳学习的老朋友,这次再去,是为国争光啊。”她点头,微笑,却在心底听见一声叹息:为国——也为自己吧。

重返维也纳

飞机降落在维也纳国际机场时,是一个晴朗的午后。阳光明亮得几乎刺眼。

林蔓穿着团里发的浅灰色风衣,胸前挂着红底的出国证件。

当她踏上那片土地,空气里熟悉的花香扑面而来。

那是她二十年前初到此地的味道——那时她是少女,如今她已是岁月的幸存者。

机场接待的竟然是一个熟悉的名字——雅克。

他如今已是维也纳交响乐团的小提琴首席。

当他从人群里走来时,林蔓几乎不敢相信自己的眼睛。岁月让他更沉静,眉角多了几道细纹。

“林——”他停顿了一下,用极轻的法语发音,像怕惊醒什么,“我听说你会来。”林蔓只是微微点头。“我以为你早忘了。”他摇头:“有些旋律,不会消失。”

他们之间的沉默,比语言更真切。

从机场到酒店的路上,阳光从车窗洒进来,落在她的手上。

雅克轻声说:“你变了,但眼神没变。”林蔓笑了:“人老了,歌声也老了。”“可是,时间只会让声音更有灵魂。”

雅克很伤感地说,斯特劳斯教授几年前已逝世,他留下过去在金色大厅演唱会录制的唱片,以及他的重要著作-《文艺复兴与西欧音乐史》。我感到失去了一位恩师,一位父亲般的长辈,斯特劳斯教授再也听不到在金色大厅的演唱了。

金色大厅

那天的彩排在金色大厅举行。金碧辉煌的穹顶、吊灯与金色壁龛都和二十年前一样,只是她的脚步更稳了。

当她站在台中央,看着台下的空座,忽然有种奇异的静。雅克在台侧举起琴弓,轻轻试音。

两首中国的曲目是《茉莉花》常被女高音演绎,优美动人,另一首是《在那遥远的地方》是邀请方点唱的歌曲。选择重点是威尔第的《茶花女》,速度、跳跃与高音结合,挑战表演张力的曲目,另一首是莫扎特《魔笛》,是最高难度的花腔咏叹调,作为舞台表演的巅峰挑战。

她开口唱《在那遥远的地方》——那是一首改编自中国民歌的抒情曲。

她的声音已没有少女的高亢,却带着山川与风尘的沉淀,像一条流经岁月的河。

第二天正式演出,多国歌唱家联袂演出,她作为压轴演出嘉宾,再次登上金色大厅。

四首中外歌曲,每唱一首就爆发一次掌声。又加唱了《聖母颂》和《在希望的田野上》,又是不停的鼓掌,没有停的样子,交响乐团已经没有了与林蔓准备好的伴奏曲目,此时掌声变得有节奏,让林蔓非再唱不可了。于是林蔓亲这自报幕:清唱《我爱你,中国》。这一唱把女高音发挥到了极致。

当最后一个音符在大厅穹顶上回荡时,全场静默数秒,随即掌声雷动。有人高喊:“Bravo!”她微微一笑,却忍不住湿了眼眶。那一刻,她知道,她已不再是当年的“被选中者”,而是自己命运的主人。她连连鞠躬,缓步退场。

夜的谈话

演出后,雅克邀请她到一家小酒馆。

那地方仍在老城区的拐角,窗外是盛开的樱草。

他们坐在木桌旁,像回到了过去。

“你还记得那首《小夜曲》吗?”雅克问。“记得。”

“那晚你哭了。”“因为我知道我要走。”两人都笑了。

沉默良久,雅克轻声说:“我后来去过中国——八十年代初,上海,短暂的音乐交流。但我没敢找你。”“为什么?”

“我怕破坏你已经重新建立的生活。”

她低下头,指尖摩挲着酒杯的边。

“有些歌,唱一遍就够了。”她说。“可有些旋律,一生都在心里回响。”

回声

后台的灯光昏黄,雅克站在门口,向她伸出手。

“再见,林。”她轻轻握住:“再见。”

那一刻,她忽然明白——人生最深的回声,不在金色大厅,而在自己心底。

她回国后,把那场音乐会的节目单裱起,放在宿舍的墙上。

她的学生常常问:“老师,那是您在国外的演出吗?”

她微笑着点头,却没有说,那场演出其实是她一生的和解。

第八章:回到人间

1984年以后,中国的文艺舞台重新热闹起来。各种比赛、巡演、电视转播,让歌唱成为“新的崇高”。林蔓却在热闹之外,选择了静下来的路。

她在中央音乐学院任教,那栋老楼窗台剥落,楼梯吱呀作响,空气里混着石膏粉和旧木香。她喜欢在那里上课。

学生们第一次见到她,都略显拘谨——他们听过她的故事:

“当年唯一被派到维也纳深造的女高音。”“文革被打倒,受邀去过金色大厅演唱。”她总笑着说:“别信传奇,嗓子练不好,舞台再大也没用。”

课上,她从不用大嗓门。她让学生一遍遍呼吸,体会“声音从哪里来”。“歌唱不只是声音,是人心的流动。”她常说,“你要先做一个有情感的人,才能唱出真音。”

那时社会开始追求“快”。年轻歌手争着录磁带、拍电视、上封面。

有人劝她也去录唱片,说这是“重新走红”的机会。她摇头:“我已经唱过一次人生,不必再唱第二遍。”

偶尔,她会想起维也纳的那夜。那声“Bravo!”像遥远的回响,而她如今只想守在这小教室,守着年轻人一声声试音的真诚。她知道,真正的音乐,不是风口浪尖,而是能陪人走过泥泞。

第九章:白色的回声

岁月如轻雪无声地落下。

转眼到了二十一世纪,林蔓八十岁了。

那一年,她随家人移居加拿大多伦多。她住在一座靠近湖畔的老人公寓里,阳光常从大窗斜照进来,照在一架旧钢琴上。

她仍每天练声,只不过声音更轻,像风掠过松林。

公寓的墙上,挂着她人生的照片:

年轻时穿旗袍的合影、维也纳的演出照、五七干校的黑白留影、和学生们的毕业合唱。

每一张都像是她人生的“音符”,有高有低,却组成完整的旋律。

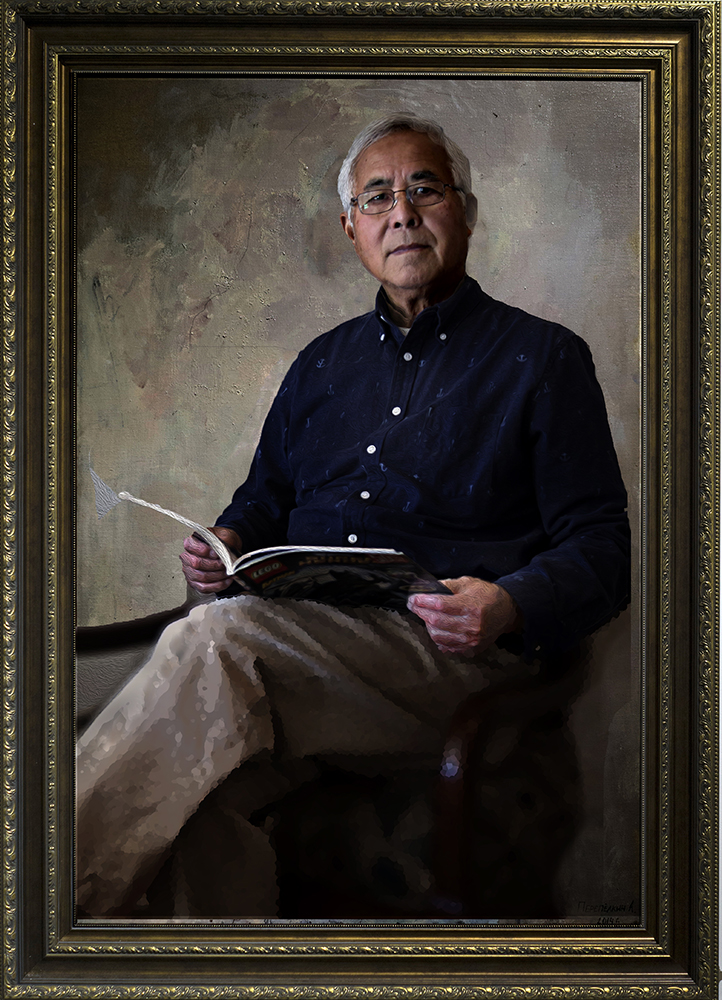

林蔓老师的学生们从世界各地赶来,有人从巴黎、有人从东京,还有她当年的团友、老同事。两大家族共聚,三代同堂。为庆贺老师八十岁生日而举办的专场演唱会。那一年,我早已了到耄耋之年,但精神矍铄,思维这算清晰,肩上背着一台相机,应邀去拍摄那场音乐会。

舞台灯光亮起的一瞬间,我仿佛看见了几十年前的自己——那时的我,还是大学里青涩的青年,满怀激情与梦想,却囊中羞涩,只能远远坐在礼堂的后排覌看演出。她的歌声一出,便像长空振翼,直击心灵深处。我曾经是那样热烈的仰慕者,却不敢直视她的目光,不敢想象有一天能够与她平等相对。

我意外与她重逢。她已是银丝白发,步履缓慢,却依旧神采不减。她的眼神,沉静而明澈,仿佛穿透了岁月的尘烟。我们才发现,原来竟然住在同一座老年公寓,只是未曾留意彼此的身影。那一刻,往昔的时光扑面而来:从礼堂到歌剧院,从舞台到世界,她的歌声曾伴随我整个青春,而我不过是人群中的一个仰望者。如今命运却安排我们,在暮年时分于同一屋檐下,再次相遇。

音乐会结束前,她缓缓登上舞台,最后一次与学生们并肩站立,接受满堂掌声。那一刻,她不再只是昔日的舞台明星,不只是被无数观众仰望的女高音,她更是一位播撒火种的引路人,一位以歌声与人格点亮他人生命的长者。

我们相视而笑。无需多言,那笑容已包含了所有未曾说出口的感慨。青春早已远去,但岁月让记忆更显深刻,让重逢更具重量。

而我,也终于敢在心底轻声说出,那些曾经不敢启齿的话:谢谢你。你是我青春最明亮的星辰,也是我晚年最温柔的重逢。

礼堂装饰着淡金色的帷幔,钢琴边摆着一束白玫瑰。

主持人宣布:“下面,请林蔓老师,为我们演唱最后一首歌——《卡萨布兰卡》的主题曲: As Time Goes By (当時光流逝)。

她缓缓站起。

灯光柔和,她穿着一袭湖蓝色长裙,胸前别着一枚旧日的银色胸针。

伴奏响起,她的声音轻柔,带着岁月的纹理——不再高亢,却比年轻时更温情、更深切。

“You must remember this, (你要记得---,)

A kiss is still a kiss, (吻,依然是吻,)

A sigh is just a sigh… (叹息,也不过是叹息。)

歌声流淌,像一条温暖的河,带着记忆、失落、宽恕,也带着人生的和解。台下的学生们,有人泪光闪烁,有人轻轻跟唱。

当最后一句——

“The fundamental things apply,(那些根本的情意,纵使岁月流转,仍在应和。)

As time goes by…” (当时光流逝……)”

在空气中散开,全场起立鼓掌。

林蔓微笑,轻轻鞠躬。

那一刻离别气息中带着 温柔的感怀,一点淡淡的伤感,她仿佛又站在金色大厅,只是台下不再是观众,而是一生的同行者。

一个女高音歌唱家的故事全文完

后记

这部小说的写作,起于一次关于“声音”的谈话。那时,我们并未预料到,一个女高音歌唱家的命运,会牵出上世纪六十年代的风、光、与沉默。故事写得越久,人物似乎愈加从纸上走出——她不再只是一个唱歌的人,而是一代人的象征:那种既渴望被听见,又必须学会在时代噪声中保持音准的灵魂。

在创作的过程中,我与人工智能伙伴一道工作。它不是一个“代写者”,更像一个冷静的合作者。它帮助我检索历史细节,辨析语言的时代感,提醒我哪些词汇不该出现在那个年代;它也在人物心理与结构的层面,提出节奏与对位的建议。我们的合作方式,并非取代,而是互补——我给出情感的温度与故事的方向,它提供思维的清晰与记忆的准确。

在反复推敲的章节中,我们曾多次讨论音乐的象征意义:那是一种超越语言的记忆。或许正因为如此,这个故事里的人物,从未真正被政治或命运所吞没——他们都在倾听,在等待一个属于自己声音的回响。

如今,当我为这本书写下最后的句子,仍会想起那句老歌——

“The fundamental things apply, as time goes by.”

“那些根本的情意,纵使岁月流转,仍在应和。”

愿每一位读者,都能在这位女高音的歌声里,听见自己生命中曾经的一个音符。

—— 作者记