老头子吴越先生 冯知明

1.吴越先生驾鹤西去一周年记

认识吴越先生是二十世纪80年代中期的事情,迄今已经有40余年了。那个时候,我在一家大型文学杂志搞发行,它的发行量高达287万,由分布在全国有八个大印刷厂印制。发行人员要在全国各地跑。我觉得每到一地,只了解发行工作,有点浪费精力和时间,便找编辑,可代他们拜访一些沿途城市的作者,也让杂志社的差旅费最大限度地发挥作用,这样便认识了吴越先生。

2024年11月9日吴越先生驾鹤西去,享年九十有三,我半年后才从侯小强先生得知,他的形象一直萦绕于心,在法兰克福这半月余,一直处在回忆状态,已成就近万言文字,以纪念这位亦师亦友的尊长。

那时,吴越先生住在北京府右街惜薪胡同一个小小的四合院,单位给他分的房子并不大,只是一室一厅一个小间厨房,家里堆满了书籍,显得过于拥挤。府右街地处首都的心脏地带,顺着走到几百米,便到了世界著名的广场,骑着他的“二八大杠”几分钟即到。

那时他的小女儿吴永还是背着双肩包上学的小学生,吴越先生在自家小厅靠窗处搭了一间只能撂一张小床的单间,供女儿居住或做作业。我到了之后,他说:“我虽知道你的旅差费是单位报销,同样也没必要费钱。”便力劝我住在他家里,让女儿睡沙发,我住在这个小房间里,一来二去,我便习惯住在他家中。吴越先生和他夫人楼阿姨在中国戏剧出版工作,中午在单位食堂进餐,晚饭时会等我一起吃饭。有时我来京,不巧他家里来了客人,占了那个小间,他便骑着“二八大杠”带我在胡同口转两个弯,入住由北京地下防空洞改成的简易旅馆:“只是晚上过夜住下,什么东西都不要带。”当年,我每年至少要去一次北京,都是这样住过来的。

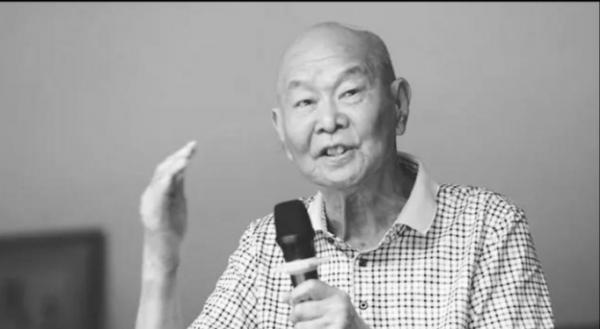

我与他是真正意义上的忘年交,我们之间相差足足有30岁年龄,而且一直不曾中断过。我一直称他为“老头子”,同样是几十年没有变过。有次他对夫人解释说:“老头子,是武汉人对老爸的称呼。”他很欣慰我这样叫他。他有些出版事宜委托我,也常会给我写信,从来都是用“您”这个敬称,可见吴越先生的谦虚。我印象中的老头子,中等身材,不瘦也不胖,长年光头,我想人老到一定年纪了,就定了型,从我认识他50多岁起到九十大寿,身体和面容看不出什么变化。80岁迎来他的第四次婚姻,夫人是湖北宜昌人,新婚夫人小他20岁,新婚不久随夫人回娘家,路过武汉时,我们请他,调侃这是“老女婿上门”,他对这种说法很受用,满脸欣欣然的样子。

记得他有个习惯,每天不管中午或晚上睡觉,无吸烟嗜好的他,要躺在床上抽半支烟,用他自己的话说:“把我熏晕。”一年四季戴着一顶软帽睡觉;这个习惯已经被我传承了,因为颈椎的毛病,大脑供血不足,戴帽子睡觉,保持体内温度,使人睡得安稳。

他除小说家这个身份外,应是语言文字专家,曾师从周有光先生。他在2022年6月12日推荐周有光先生的一篇文章,给我留言中,这样写道:“周有光先生,是我的恩师,是我的语言学启蒙老师。1953年,我在上海,就认识他了。当时他刚从美国回来,在上海财经学院当经济学教授。我1954年调北京,他比我晚一年,到文改会后出任第一研究室(汉字拼音化研究室)主任。我们的关系,就越来越密切了。比如说:他奉命给上级领导起草有关文字改革的报告,就点名叫我去给他当助手。1980年,我住在文改会招待所等待分配,就经常到他家里去。那时候他和倪海曙老师共同创办《语文现代化》杂志,周有光老师就和我合作:由他出主意,我来写,把一个‘拼音文字实验园地’完全包给我。虽然每篇文章都有不同的署名,其实都是我一个人写的。目的,除了实验之外,也因为我住招待所等待分配工作,没有工资,连吃饭都困难,所以帮我‘找饭钱’呢!——这篇文章,是周有光口述,由别人记录的。所以文字风格,不像是周有光的。但是很值得一看。”

他同样是最早使用电脑的作家,那时叫“换笔”,他曾为中国作协开过“换笔”班,有一批著名作家皆被他带入电脑,比如原中国作协主席韶华先生,著名作家张抗抗先生。我在同龄人中是最早使用电脑之人,同样也受了他的影响。我是湖北普通话,发音不标准,他常笑话我:“吴越的‘越’讲不清楚;把茄子讲成了‘瘸子’。”因为发音有问题,汉语拼音学得不好,他便建议我用一个华裔法国人创建的拼形码,这个码现在很少有人会用了。它的词库很少,我曾输入过许多成语以丰富词库,到现在我依然是用这个拼形码写作。它常让电脑辨识成有毒软件被误删。WindowsXP被淘汰时,我差点用不成了,通过他找到法国华裔的温州亲戚,正好这人的外孙家居武汉,告知我升级版和怎么安装。

吴越先生是个乐观开朗的人,特别有耐心,我很少见他生过气,整天乐呵呵的样子。记得有一年,我随他去单位,他与同事产生了一些纠纷,估计是别人讲他“图表现,揽活干,假积极,”他只是辩解“我浪费了几十年的时光,现在只好夜以继日把时间赶回来,愿意多做点事,并非图表现。”单位里各种心态的人都有,有人干有人看有人混有人心里不平衡,这是常态,一个经历如此坎坷之人,对人生已经通透,“图表现”这种话,亏得那同事想得到说得出口。我还记得一次他送我中国戏剧出版社出版的沈从文先生的精装十六开本的《中国古代服饰史》,这本书至今依然在我的书架上。

2.苦难岁月的零星记忆

关于他早年的经历,多是他与我几十年的交流时,所获得的信息,产生的一些记忆。2024年曾送我长达4卷本的自传电子版,倒是详细记述了他的一生。我之所以愿意用存在谬误的记忆来讲述他的人生过往,是因为这样视角独特,他的形象更生动鲜活。当然不排除我在半年后得知他逝世的消息,脑海里一幕幕地再现与他交往过程有关的画面。

吴越先生出身在浙江缙云一个殷实的家庭,少年显示出了他的写作才华,青年时代便投身革命,通过他结识在武汉的侄子吴文兄,这是一个黑脸汉子,长久在火车机组里工作,人很豪爽,他曾告知说:“我那叔叔,年青时追求革命,带人去抄自己家,搞过‘打土豪分浮财’之事。”我曾写过一篇介绍他的文章,记述了这件事,轻易不生气的他,说自己侄子完全是一派胡言,并亲自把这种表述删掉了。我见他如此动怒,倒有几分相信他年轻时的作为。便说:“老头子,如果没有这事,犯不着这么生气吧。”他听了作声不得。他们那个时代,许多追求进步的青年,或受巴金先生《家》《春》《秋》的影响,以澎湃为例,带人抄自己地主家,来散财分给穷人,这是一些革命者自述中常见之事,本人曾编辑过国共两党许多将帅体裁的传记文学,这类事迹并不在少数。

后来,吴越先生写过一部关于破译密码之王池步洲先生的著作,告知此人是破译日本偷袭珍珠港最早的人,由当时抗战领导人蒋介石先生通报罗斯福总统,只是这位美国总统不以为然。通过这件事,他曾告知我,他随部队打到重庆,在蒋介石先生的地下掩体,通过蒋用过的电话讲话,“声音非常清晰,没有一点杂音。”从他这些表述,可知早年参军,还有他影集中戴军帽登记照,也说明这点。复员转业到了地方,如前所述,他曾与周有光先生一同从事过语言文字的研究,他曾几次对我说,“寿命要活到像我的恩师那样。

正值风华正茂的青春时代,便开启了他命运多舛、屡受挫折的岁月,那时政府愿意倾听民间的声音,鼓励“大鸣大放”,吴越先生表现积极,被“引蛇出洞”了。还有一种说法,也是先生亲口陈述,单位有“划拨”指标,因为他为人开朗,又比较好通融,便把这个“人头”算到了他的头上。他下放时,“连办公室抽屉的钥匙也没有交,领导亲口说,过上三五个月或半年,单位便会接他回来的。”哪知这一去,就是二十多年。

这些经历,皆是他闲谈之中零星地提及。首先说他的“吃”,有次不知怎么谈到了“幸福”这个问题,他的幸福观,真是别具一格:“要说幸福,就是照得见人影的米汤糊糊加拇指大小的一丁点儿酱萝卜头。”在长达二十几年生涯之中,他一直处在三分饱七分饥的生存状态中。我与他交往后的生活,他曾这样表述,与他过去相比,一个在天上一个在地下,有“天壤之别”。

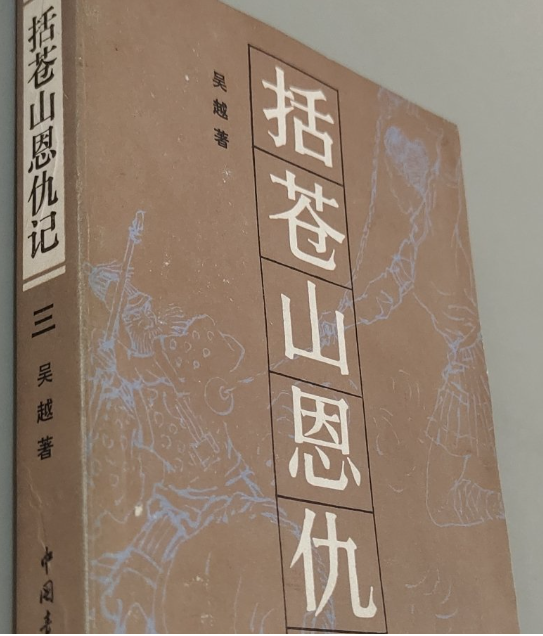

再说先生的病,有一年,他生了病,被查出肺部有一元硬币大小的溃烂孔洞,医生断定少则三月多则半年,就会“阎王不接自己去了”。面对这个严酷的现实,他很快冷静下来,想想自己在人间走了一遭,还是应该要留下点什么。在羁绊期间,他便开始构思《括苍山恩仇记》,那时不可能有成形的纸张供他写作,往往从田间地头捡些烟盒包装纸,或小学生的作业本以及一些能书写的纸张上写作。面对一场绝症,他认为这是自己最有价值的事情,便加快投入写作。就这样忘记了病痛,半年后再去医院复查,医生惊讶于他的身体修复功能强大,那溃烂处已经结了痂,不药而愈。

在相同时代背景下,同龄人的经历虽有不同,但惨痛记忆是相似的,他讲过自己同寝室一位老人的故事,听后令人震惊。他说,那是个“大好人”,同样惨遭厄运,这是一位事事为他人着想的人。他早就计划自绝于人世,将自己最后一点钱作了周密的安排——买了一根麻线一头拴在自己腿上,一头拴在自己树上,这样大冬天他投水自尽时,人家不用下河去捞,只需把麻绳一带,便把尸身拉起来了。安葬自己准备几条麻袋,连挖坑的铁锹和镐头也准备齐配,更细致的是留下了帮他收尸人酒钱和菜钱的酬劳,待身后诸事安排妥当,他才从容投河而去。

3.老头子的四段婚恋

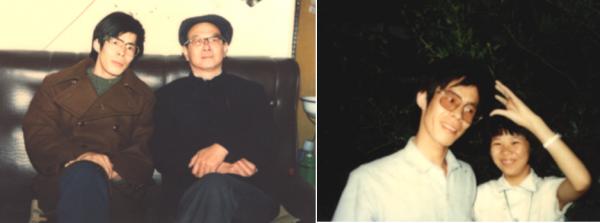

我翻看过吴越先生相册,老头子曾经是个英俊的年轻人,因为时代浪潮的裹挟,把他打入最底层,先是被错划,再就是被羁押,后来环境相对宽松一点,同样是掉进没有尽头劳改农场的深渊之中。

在他80岁大寿时,我应邀参加他的第四次婚礼。吴越先生那天穿着一身新郎的中国红的装束,这个80老新郎,如此兴师动众,估计有两个原因,一是给自己60新娘一个体面的婚礼,更是对自己的人生一种补偿。

我参加完他的婚礼后,有感而发,就我了解他的经历,写了一篇《吴越和他的三次婚姻》,发给老头子看,一起发了一通感慨,他再亲自为我修订补遗,加了不少的篇幅。老头子意犹未尽,写成了一本他三次婚姻30万字的大书,更是他人生经历的自述。

她第一次婚姻,记忆中女方是福建人,有一位女儿,起名“永”。他被羁押之时,组织上劝其夫人,要与他划清界限,与当年许多错划成分的人一样,不得已离了婚。多年后,他加了一个群,把他的大女儿介绍给朋友们,这个叫大永的女子,我们在群上了解她六旬有余的年龄了,她是位佛教徒,在群里曾发布佛法要理。老头子在2025年6月24日给我留言,告知大女婿不幸去世:“下午好!我已经睡醒了。大女婿意外死亡整一周。大永做了超度道场,举办了素斋纪念会。重新开始正常的单身汉生活。好在她习惯于他个人行动,对生活影响不是很大。”

2024年8月7日17:30再次给我留言:“以为我病得不轻。真的,我是病得不轻。今天早晨,高压219!血管一破裂,我就玩儿完了!现在我决定后天(9号)去上海,跟大女儿一起生活一段时间,然后就打算上路了。”我劝他不要去:“建议老头子不要动,北京稍凉快,上海太热了。现在行走消耗精力过大,不好。”他对自己的身体越来越担心,我一直劝他“对自己的身体要有信心。”

他回复我:“你不知道:大女婿意外地走在我的前面了!6月初,他们到南京去旅游。回上海,到了南京车站,大女婿一看离开车还有一个多小时,叫我大女儿在车站看行李,他到附近公园去转转。这一去,就成了永诀!快开车了,打电话去没人接。立刻报警,四处搜索,找到了尸体。估计是从山坡上滚下来伤了脑袋。终年不到七十。所以,我去上海,实际上是去陪陪她。无法改变了。后天就动身了。随遇而安吧!”这是他第一次婚姻,让我了解到的后续情况。

在劳改农场时,他尽管依然戴着“帽子”,组织上认定他是“可以教育好的分子”,环境相对宽松,成就了他第二次婚姻。对方是农场附近农村的女子,婚后,生育一女,依然起名“永”。那时真是贫贱夫妻百事哀的状况,用他的话说:“生了女儿,两个大人都无法养活孩子。最后商量,让女方转嫁附近一位老中医,这样至少救活女儿的命。”我印象深刻,当时他陈述这些时,深深叹口气,满脸哀色,面容沉重。后来,我在北京来看他,见到一个清秀可人的女孩,在北京高科技公司工作,叫他“姥爷”。老头子让她叫我:“舅舅。”把我称赞了一通,我判断这是第二段婚姻第三代的孩子。

第三段婚姻,是平反之后的事了。他曾简单谈及过,那时老头子的老母亲尚在,打听到故乡粮站工作的楼阿姨,是个大龄女子,由老母撮合,与他成婚。婚后一同来到北京,与他同在一个单位,记得她发挥自己的长处,做出纳工作。我与楼阿姨接触比较多,她是一个性情温和的人,家里常有朋友过来,她都能热情相迎,对我更是亲近一些。有次她向我抱怨,学校开家长会,老师说小永的作文有待提高,这是客气话,讲得不好听,就是写作跟不上。而老头子是作家,作家的女儿作文写不好,岂不是叫人笑话吗?“你说对吗?”她讲话总喜欢以反问的方式结束。原新浪副总裁侯小强先生,曾来老头子家做客,对楼阿姨印象颇佳。楼阿姨身患绝症,先他而去。有次我和他谈及老人再婚缘由,他说,未必与情感有多大关系。老头一向被老伴照顾得不错,老伴先走一步,老头的吃喝拉撒都成了问题,必须找个伴儿——“老伴老伴,老来作伴。”我记得他这样解释。

老头子80岁第四段婚姻,与60岁宜昌女士成婚,据他讲述,是在爬山时认识的。相信是他的热情开朗感染了对方。婚后不久,他又去爬了香山,正好我电话给他,老头子兴奋地描述自己爬山一天,一点也不累,我恭维说:“老头子不死,会长命百岁。”我喜欢听他讲话,他中气十足,并不失幽默,声音具有穿透力。

这场婚礼在一个小酒店里举行,参加婚礼的多是他亲朋好友,不乏当今社会名流,这是我参加的最老人家的一场婚礼。这老头子一副新郎做派,同样也是一次饱经风霜之后豁达与开怀的见证,他当场即兴表演了节目,记得唱腔类似一曲评弹调。我想他的第一次婚礼,那时革命者讲究移风易俗,革命化的意味很浓,仪式感却不足;第二次在劳改农场结婚,根本不可能有条件举办婚礼;而第三次刚刚平反之时,百废待兴,只是在老家请了两桌酒席,双方亲友一聚只能算是作个见证。这次80婚礼之所以如此让他开心,更是对他人生一次补偿。正好邀请前往时,一位在德籍华裔科学家许国昌先生在京,听说这是一位文化名家的婚礼,他有兴趣随我来参加,特意奉上一个红包,以示祝贺,他见了难得一见的文化名人。事后,他感慨:“酒店档次偏低,可见文化人的生存状态并未提高多少。”他当然不知道,对于老头子来说,是难得一次精心地筹备和安排。

我这些年来,参加过许多年轻人的婚礼,是一种习惯使然。而参加八十老翁的婚礼,便想到,有些事未必有年龄的区分,只要自己去做,永远不会晚,这是这个老新郎的状态给我的思考。回武汉后,我便撰写老头子前三次婚姻的文章。

看得出来,婚后的生活之于他,是安逸和温馨的。除了那次路过武汉的“老新郎上门”外,还有一次,便是爬香山,他告知我“一点也不累”,表现出了婚后意气风发的状态。这一阵子,我们之间联系自然少了许多。

在2024年4月16日突然给我留言,告知他离婚了。我听了大吃一惊,他80岁进入第4段婚姻,到了90岁时离婚,这段婚姻维持十年。

我同样惊讶地发现,九十老翁也能陷入失恋的痛苦状态。婚姻之初,老头子曾告知我,他把北京市地段最优的房子卖掉,换成两套,一套给女儿小永,一套留给他俩住,还说,要给她们俩各配一辆车。这样的安排不仅有点经济头脑,对于建立两人世界更是合理的。慢慢地对方似乎感到自己就像个免费的保姆,我想到网上流行的一件事,一位教授妻子故去,感到为他服务的保姆有情有义,便有意接纳她为妻。保姆听后,明确拒绝,她算了一笔账,她每月包吃包住,除了节假日有红包外,每月还有一笔7000元的固定收入,保姆一旦转换身份成为妻子,她虽然换来了名分,这些待遇就会随即取消的,因为哪有丈夫给妻子发工资的。

老头子2024年4月24日再次留言,除了诉说他的痛苦外,同样让我了解他的复杂心态:“我现在也在后悔……我的思想还停留在50年代,所以出现了‘不适应’的矛盾。现在已经不可挽回了。”

从下边的一段话里,可以窥见他的内心痛苦和遭受的打击:“知明老弟:我没想到我的健康受到不是一点点刺激,竟会‘急转弯’到这种程度:现在已经浑身乏力,步履蹒跚,行动困难到连走到楼下院子里都很难,更何况出大门了。加上一天到晚总是恶心要吐,什么也吃不下去。虽然天天吃药,可是血糖怎么也降不下来。原来希望再活两年,现在看来,能够支撑到5月4日,让我做完九十大寿,就算很不错了。还有许多事情没做完,不得不半途而废。仔细想想,大概多数人和我一样,虽然老人老了,还是雄心勃勃,可是岁月不饶人。生老病死,客观规律。秦始皇、当代那位领袖,手握别人的生死,都想自己长生不老,可是,他们做到了吗?”

有句话说,只有失去了,才知道应该珍惜,我力劝他去挽回。认为我自己可以做点工作,我与这位夫人有对话基础,他们毕竟是生活了10年的夫妻,是有感情的,我来沟通,不带观点和偏见,也许可以起到一点作用。老头子认为已经“无法挽回了”“反正离告别人世也不远了。就得过且过吧。”

从老头子这里,我了解到了老年人的情感生活,在我看来,人老了,什么都经历过了,应该是心如止水,从他这里,才知道老年的情感波澜,显得更加丰富和深厚。

4.2000万字的作品,那是一座让人仰止的大山

吴越先生是一个惜时如金,非常勤奋的人。我只要来北京,他皆要求我住在他家里,后来换了新房子,我同样在他家里住过一晚。他每天都是凌晨5点起床开始一天的工作,几十年来形成了自己的生活规律。不仅这样,他具备与时俱进的能力,那时电脑和网络刚刚兴起,他编写教材,有时还亲自授课,我记得他编写过50多种教材。甚至,这个不会把时间浪费到打麻将上的人,同样编写过一本教人打麻将的书,估计这是出版社的“命题作文”。

我对他的创作比较了解,加上做出版发行工作建立的一些书商人脉关系,给他联系过一些出版事宜。最早的一个中篇(或者是从他长篇节选),发布在新疆吐鲁番的一个地级刊物上。记得南京一位书商,策划了一个选题《泰国十日谈》,他不足一个月便交了稿子。他创作状况发挥较佳时,每日能完成一万多字。

有一段时间,明清小说流行,老头子剑走偏锋,将用沪语方言写成的小说,改成普通话,认为这样做的好处一是剔除糟粕,保留精华,再就是普通话是当代通用语言,便于传播。出版商认为如果用原书名,不利用于销售,遂改名《花国春秋》《江南浪子》,因为是书商包销,一次性给他支付稿费,至今我也疑惑这种尝试出版方式,市场的接纳度到底有多大。

在他一生写作的2000万字作品,后期主要是评注本,影响最大的还是他早年百万字的鸿篇巨制《括苍山恩仇记》,他曾告诉我,一次在北京新华书店签名售书时,等签售的读者从三楼排到了一楼还拐了弯,这同样也是人生的高光时刻。多年以后,出版社印制一批收藏的精装版,他签名亲自邮寄,连续几年皆有热衷收藏的读者邮购。

我常想到他那几千万言的写作,这就是我人生的高山仰止。他早年热衷于创作小说,同样认为是写作中成就较高的艺术形式。除了《括苍山恩仇记》外,还有一部以劳动教养为背景180万字的鸿篇巨制《悲欢世界》,这里有许多亲身经历,当年在系统内评价甚高,并计划重点推出。后推荐给领导审读,哪知领导读完后,给了四个字:“不宜出版”。他不止一次,希望我找下途径,完成他的心愿。

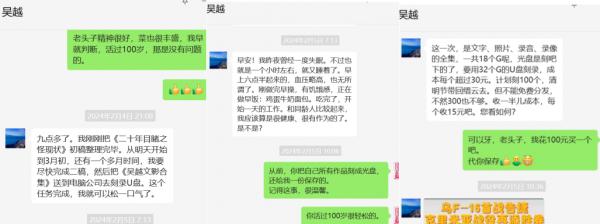

因为创作小说难以出版,使他颇受打击,特别是第四次婚姻时,他被激发了很大的热情,对传统小说和经典名著进行现代版的评注,2024年2月4日他给我留言:“九点多了。我刚刚把《二十年目睹之怪现状》初稿整理完毕。从明天开始到3月初,还有一个多月时间,我要尽快完成二稿,然后把《吴越文影合集》送到电脑公司去刻录U盘。这个任务完成,我就可以松一口气了。”

老头子还有一个令人称颂的好习惯,他会5年或10年,将自己写作的文本,集中刻录下来,难得他对我的这份信任,便会给我一个备份。到了2024年时,光盘已经容纳不了,便改成U盘存储。2024年7月5日,再次给我留言:“这是我今天下午刚刚完成的一本评注丛书。收到以后,请把它拷贝到吴越文影合集2024年版U盘中,地址是中华传统小说评注本第一辑,就配套了。这一来,U盘就满了。最好是把整个U盘复制到电脑硬盘中。”我写得不多,至今只有500多万字,用他的方法,集中整理了。

老头子是个热情开朗的人,他因为对网络和电脑运用能力,结识许多AT行业的年轻人,幻剑书盟的创始人就是他介绍我认识的,原新浪副总裁后又出任盛大文学CEO侯小强先生也是由他介绍认识的,我们一直没有中断联系。记得我主持武侠杂志工作时,展开过一个“武侠文学是否代表民族文学的大讨论”,得到了空前的响应,引来一场持续数月的论战,意见一反一正两个方面,以老头子为代表的,是否定我们这种提法的。新浪在推介吴越先生《水浒》评注版时,他邀请我参加,进而也在新浪平台上进行了论战。当时陪我一同前往的还有幻剑书盟的站长死风先生,他事后评价说:“吴老中气十足,发挥得最好。”

当年他住在惜薪胡同时,与之比邻而居是刘绍棠先生也同时是他引荐的,我曾多次拜访他,他有个小小四合院,每次把我送到院门口,当然他也说,就是国家领导人来我也是这样的。刘绍棠先生是一位著名作家,他一直以大运河为体裁写作,我还记得他说:“你们怎么说,我也只能写大运河,一直写下去,写到死。”他习惯用沾水笔写作,每个字的竖画,像往地下打了一个桩似的强劲有力。

在2023年5月10日他终于完成了自己的自传,并直接将文本发给许多至亲好友,他这样写道:“终于迎来了我的91周岁生日!我一生坎坷,多次接近死亡线边缘,终因‘人生旅途’的任务没有完成,一次次蓦然回首。这个任务,就是吐我的丝,做我的茧。

“今天,虽然我肚子里的丝似乎还没有吐完,但是人生的道路,却似乎已经接近尽头。

为了避免像老友邵燕祥那样:‘昨夜睡去,没有醒来,也没有留下遗嘱’(他女儿给我的信),我这一年来,就集中精力,在完善我写了十几年的回忆录。现在终于写完了,居然四大厚本,将近1700页。自己看看,也就那些破事儿,没有几件是有价值的。

“在今天这样的时代,我想说点真话。因此,尽管都是我个人一生所经历过的或者看见过的听到过的芥末小事儿,反正也没有什么隐私可言,倒不妨拿出来,公之于众,和那些跟我一样茶余饭后有空闲时间的亲友们分享,也算是一个耄耋老翁在 九十一岁‘华诞’中送给诸位的一份儿生日礼物吧!……夕阳无限好,可惜近黄昏!亲友们,珍惜这来之不易的晚年吧!”

他第4段婚姻终结后,从他言谈和字里行间中,可以看出他的一种紧迫感,还有身体每况愈下,定期会把他的身体情况通告给我,有时也会发布到他的朋友群上。2024年5月22日给我的留言,表达了他即将归去的坦然心态:“早安!早上五点醒来,一直眯到六点半才起来。昨天拉稀,还好,只拉了一次。可是今天两条腿,像面条一样软,眼睛也模模糊糊的,看什么都不清楚。我知道,这是生命快要走到尽头的自然现象,没有什么可奇怪的。顺其自然就是了。我这个人比较达观:活着干,死了算。横向比较,我比许多人强多了。54年前,那么多人死在劳改农场,我却挣扎着活下来了。这后54年,不都是白捡的吗?所以要满足。一满足,就心宽。该干什么还干什么!等到哪天您再也收不到我的报平安信,就可能永远不能再见了。是不是?老朋友!”他的幸福感和满足感,便是来自那几十年羁押岁月。

我与老头子互发短信和视频,持续在2024年11月2日,于11月28日,看了一篇写池步洲的文章,转发给他,以及前边发的几次,他皆没有回复。他发起的朋友群,同样也静悄悄的。令我有些担忧起来,如果他真的仙逝,至少在他群里的大女儿,会向他的朋友们通报一声。他定期会告知身体状况,我恰恰在这一段没有收到。我有些预感,忙到群里搜寻他的大女儿,不知是退群或是不确定哪一位是大永,只能作罢。群里的人多是他的老友,如果有什么消息,大家会通报一声,令人奇怪的是,看来没人知晓他的情况。

我想他作为文化名人,如果仙逝,应该媒体上有报道。查询“吴越”同名同姓者不少,没有他任何消息,或者我用的360搜寻功能并不强大。到了2025年上半年,侯小强先生告知我,吴越先生已经逝世,并发来浙江丽水市网媒的报道(他搜寻到的),老头子已于2025年11月9日逝世。这两年侯小强先生定期会和我提及他,问候他的身体状况,我们不免感叹半天。老头子是个很生动的人,至今笔耕不辍,还在完成出版社的约稿,他的离去,竟然如此安静,不知是他劳碌一生,想静静地离去,还是家人有意为之,并不愿发布讣告。

这半年,得知他去世之后,我脑海里时时浮现起这位睿智者音容笑貌,我与他有四十多年的交往,我想把许多深刻的记忆,一幕幕地讲述出来,以纪念这位耄耋老人奋斗的一生。

吴越,原名吴佩珏,1932年5月出生,浙江省缙云县人。十七岁参军,二十世纪五十年代师从周有光、倪海曙先生从事语文研究。 1957年被错划为“右派”,劳改二十多年,历尽磨难,性格不改;年已耄耋,仍笔耕不辍。其一生爱好读书、写书,共写有文学作品57本2000多万字。对当代文学有三大贡献:一是“文革”期间在劳改农场的田边地角偷偷儿写成一部以官逼民反为主题,结合描写缙云县民俗、人物、山水、风光的超长篇历史文化小说《括苍山恩仇记》,三卷五册200万字,1983年由中国青年出版社出版,畅销70万套;二是出版了《水浒传(少年版)》《吴越评水浒》《吴越品水浒》等系列专著,共100多万字;三是与戴春合作的史诗式长篇小说《悲欢世界》三部曲,180万字,以描写1957年—2007年五十年间的劳动教养生活、新疆流放生活,得到了中国法学会法制文学研究会届法制文学原创大奖赛的长篇小说奖和表彰。晚年从事明清小说的评注和语文规范化工作,小有成就。此外出版有电脑教材55本,近1000万字;纯学术著作《浙江省缙云县方言志》一册。

2025年11月9日星期日 法兰克福美茵河畔40楼上