大饥荒中的上海滩记忆(上)

大饥荒中的上海滩记忆(上)

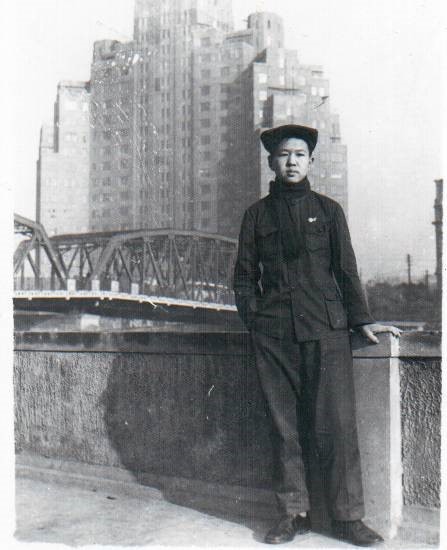

1961年初春的一天,从青岛到上海的轮船满载着600多名乘客在海上航行了二夜一天后终于驶进了黄浦江。乘客们倾巢而出地登上了观光甲板。晨曦中南京路上一排排摩天大楼像是海市蜃楼般的清晰可见,浦江两岸的码头停泊着数不清的外国远洋巨轮,数不清的外国国旗在桅杆上飘扬。许多人心里在喊:中国第一大都市上海,我来了!

有轨电车

走出公平路码头步行到了提篮桥,我第一次见到行驶起来车铃当当响的绿色的有轨电车。有轨电车从1908年晚清就开始运营已成为当下上海市区纵横交错的主要交通工具。乘客80%以上都是外地人。许多乘客扛着大包带着扁担,大声讲着方言。车票四分钱起价。

换粮票的玄机

大饥荒年代全国城市实行粮票制。根据年龄、男女和职业规定发放地方粮票。如需出省就要全国粮票。没有粮票就不能在饭店就餐。去上海前我提前把山东省粮票兑换成全国粮票。我在上海餐馆就餐使用的是全国粮票,找回的是上海市粮票。饭馆门前站着一些专门找外地人用上海市换全国 粮票的人。原来全国粮票在上海含有食用油的附加值。每60斤全国粮票可额外领取一市斤食用油油票。许多上海人瞄准这个时机,就专门到饭店门口找外地人以上海粮票换全国粮票套取使用油票。精明的上海人空手套白狼。

临近南京路棋盘街的旅馆保留着清末驿站的遗风

由于来上海的外地人特别多,南京路棋盘街上开了无数家中小规模的旅馆。那时住宿 费只需五角钱,住的是四面是木板的五六平方的小单间。入住后接受的第一件服务是:把一盆热水送到你的房间放在椅子上,请旅客洗脸。那个面盆是黄铜的,里面泡着一条毛巾,水挺热。那个五十岁的老者用上海话讲:请涤面(Qing da mi) !这和侯宝林相声《戏剧与方言》里语调完全一样。

后来读晚清小说了解到:在晚清时代江浙的旅馆驿站接待客人都是先端上一盆热水让客人洗去旅途的征尘。想不到本人十八岁时还享受过这趟末班车!连今天的上海人也难理解这是怎么回事。

卖汤圆的老奶奶教我上海话

夜幕降临南京西路的人行道边出现了许多地摊。一个老奶奶在卖汤圆。一个蜂窝煤炉上支了一个锅在卖黑芝麻汤圆。我第一次吃到味道这么美的汤圆。以致我后来抵上海的第一餐必是汤圆。我一连三天晚上去吃老奶奶的汤圆。她每晚教我五句上海话。那时没有城管,巡逻的警察并不认为地摊影响治安。

卖花的女孩和擦皮鞋的男孩

上海的早晨在车站或路口经常看到有女孩在卖刚采撷下来的花朵。放在竹编的花篮里或轻轻拈在手上供路人停下来近前亲闻享受那花朵的馨香。有茉莉花、白兰花、玳玳花等。

走在南京路上的八成都是外地人。大多数游客们的皮鞋都已沾满了尘土,于是搽皮鞋的行业应运而生。这是一个让人足下生辉的职业。搽皮鞋的孩子大都是失学儿童。他们人人揹一个木制的小箱子,里面装有各色鞋油和鞋刷及打光的布条。他们很团结,一二十人占领一个路段的为地盘,经常沾染痞子习气和过路客发生纠结。

(待续)