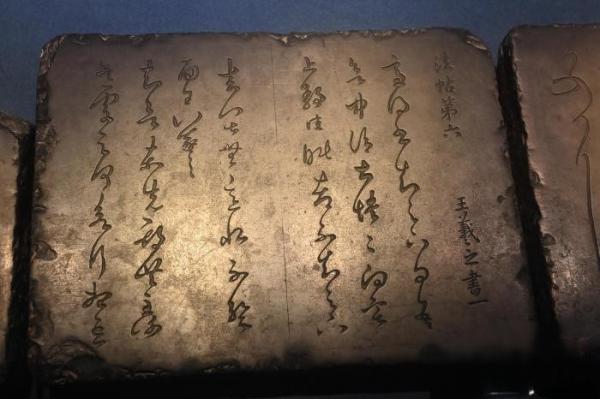

杂文《由孔侍中帖论王羲之书法》下篇

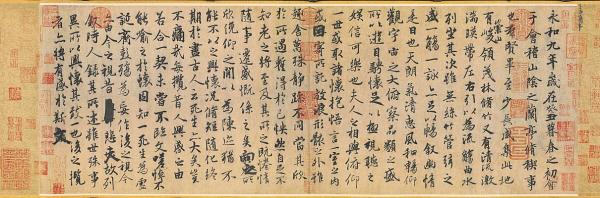

《孔侍中帖》为我们提供了窥见王羲之真迹的窗口,那么一个更广义也更具争议的问题便随之而来,东晋王羲之的真迹究竟如何?或者说王氏书法造诣是否有被梁武帝,唐太宗吹捧之嫌?

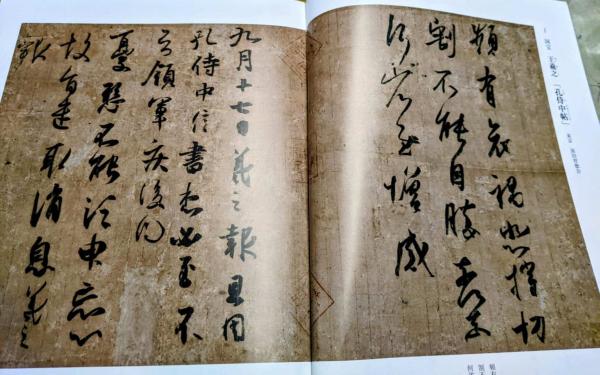

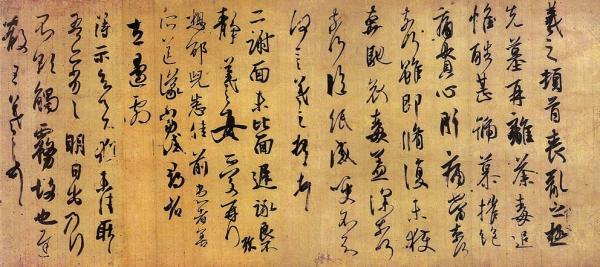

恰在观峰馆展厅里,笔者和来自北京的学者便就此展开了简略而精到的意见交换。在场学者甚至提出“《孔侍中帖》所呈现的朴拙之风,或许才是王羲之本来面目,而世代流传的秀丽《兰亭集序》反倒可能是唐人赝品。” 这种观点虽显大胆,却直指一个核心问题,即便是“双钩填墨”亦有失真的可能。当时笔者的回答是,太宗爱好王字,即便是“双钩填墨”的兰亭摹本与真本有丝毫差异,也逃不出太宗慧眼。与其怀疑“双钩填墨”,倒不如怀疑辩才和尚呈给朝廷的《兰亭》本身就是赝品。笔者又道,“若讨论王羲之书法真迹,务必以《集王圣教序》拓本作为研究基石。”而要厘清其中的逻辑道理,亦必须从古人书写习惯展开讨论。

古人使用毛笔有两千多年的书写传统,这一传统在近百年才被硬笔逐步取代。而今电子产品之普及甚至使硬笔亦有淡出日常之趋势。这种书写工具和习惯的巨大变迁,常使今人难以准确理解古人的书写实境。若以今人经验去揣摩古人的书写实境或可归纳为三类:第一类日常记录。 如草稿、札记,重在内容而轻于字迹,书写条件也相对随意。《孔侍中帖》中呈现的部分朴拙乃至率意的笔迹,或可视为此种状态的遗存。第二类自然书写。 在相对从容、认真的状态下完成,如书信、作业。今人所见历代法帖名篇,大多属此类。其书写心态自然,由自然生发流畅,由流畅达到“无住生心”般的“无我”境界。此类作品如《兰亭集序》《寒食帖》虽或有涂改瑕疵,但“大成若缺”,反添天趣,无碍整体神采。第三类刻意创作。 带有明确的“经营”意识,如为人题字、应酬或参展。其特点是先构思好字形和整篇结构,即“先有形再行笔”,如画家作画。这三种状态中,“先行笔再有形”与“先有形再行笔”在创作逻辑上有着根本不同。必须认识到,古人使用毛笔,绝大多数是用于文书、信函等日常实用,而今人提笔,则多是进行第三类状态的“书法创作”。这一“实用”与“创作”的根本分野,是我们理解古人墨迹的关键前提。

基于以上分析,我们不难得出一个推论,《孔侍中帖》所反映的书写状态,使其历史文献价值远胜于纯粹的艺术价值。因此, 我们不能简单地“仅以”此帖来“窥视”和定义王羲之的最高书法成就。再从书写的外在条件看,物质条件也深刻影响着书风。晋唐时代席地而坐,书写时或需一手持纸,一手握笔。这种姿态自然形成了“魏晋风度”的一大特征,字形偏小,用笔多纵向取势,灵动跳跃,在此条件下也易于写出华丽的章草。而唐宋以后高脚桌椅普及,伏案书写成为主流,人的起居习惯彻底改变。宋人坐定伏案,施展空间更大,书法特点也随之变为字形开张、横向取势。这种物质条件的改变,也在一定程度上促成了黄庭坚“死蛇挂树”、“长年荡桨”般开张书风的形成。

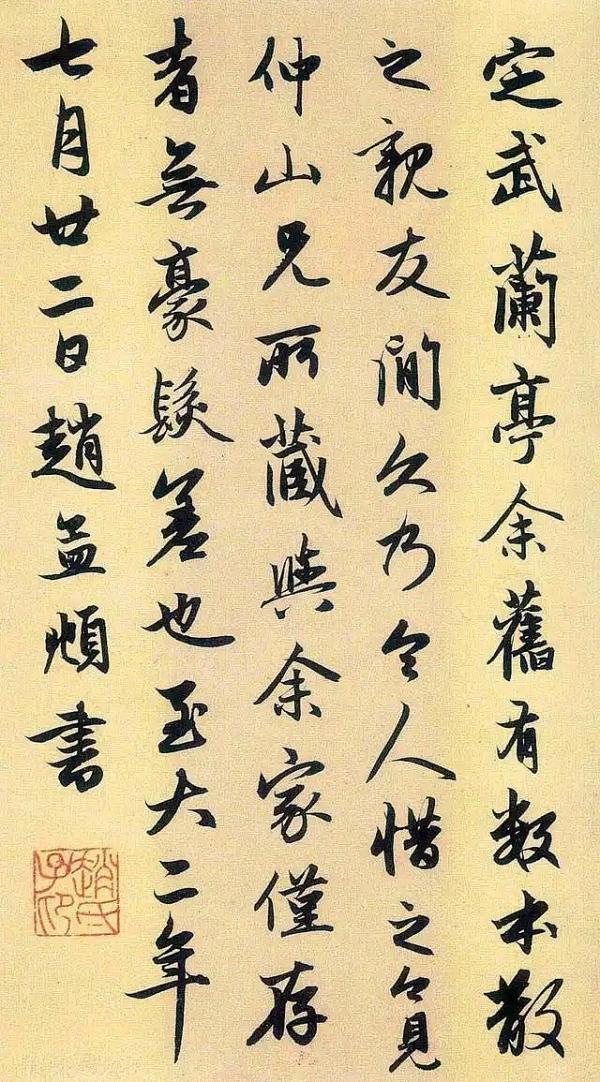

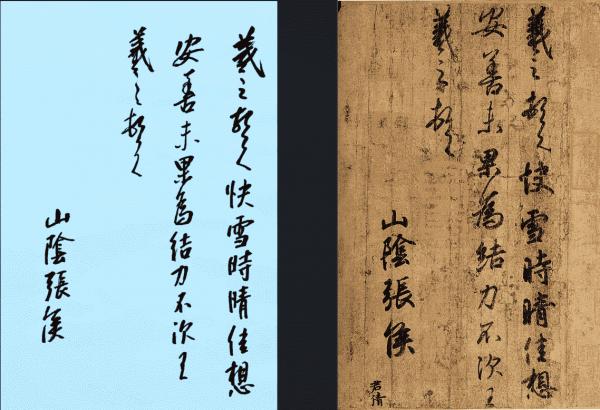

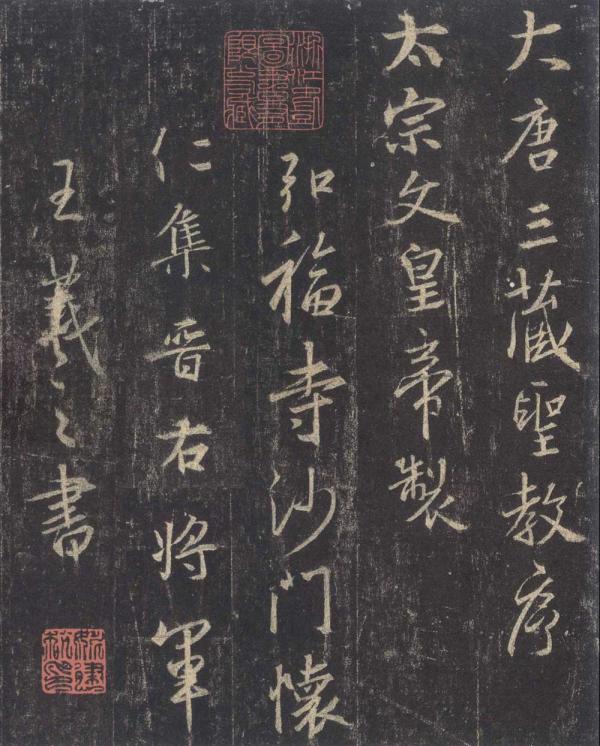

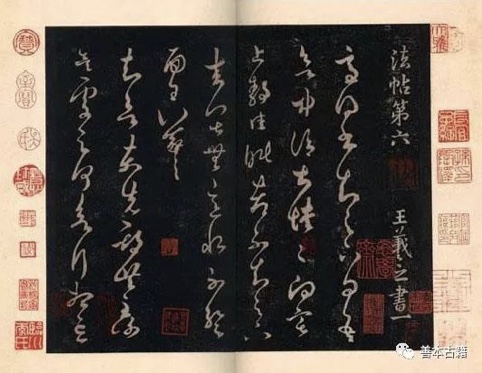

无论是《兰亭集序》,还是《丧乱帖》、《二谢帖》、《孔侍中帖》等,在唐代制作“双钩填墨”摹本时,距王羲之的东晋时代仅三百余年,世间尚有真迹流传。笔者相信,那个时代真迹与赝品并存,但唐初有唐太宗、欧阳询、虞世南、褚遂良这般顶尖的书家与鉴藏者,我们理应相信他们鉴别真迹的慧眼。时至今日,离唐代又过一千三百余年,王氏真迹已不可得。我们虽有幸能通过《兰亭》诸摹、《丧乱》等帖,相信其“与真本不二”,但这些毕竟还不是王羲之书法的全貌。笔者认为退而求其次,《集王圣教序》拓本为后人了解王羲之书法成就,它亦是千年法帖之外的一份碑刻实证。

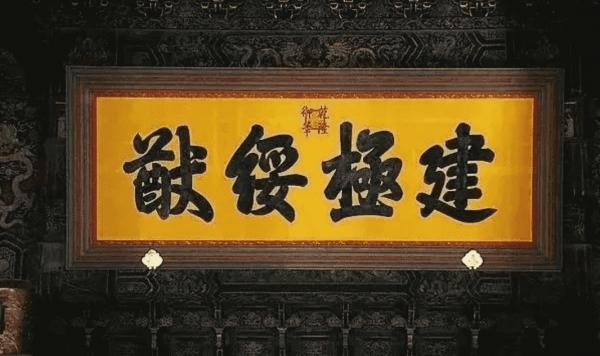

《集王圣教序》在王羲之书法传承脉络中,是一个不可替代的坐标。它既是唐太宗“造神运动”的顶峰,亦是后世“学王”绕不开的基石。《圣教序》之诞生源于唐太宗的最高敕令,由高僧怀仁主持,这绝非一人一时之功,怀仁法师前后耗时二十余年,更可贵的是他奉旨动用内府所藏王羲之真迹而完成这一庞大工程。怀仁之艰辛不仅在于“集”,更在于“选”,试想他需在浩如烟海的王羲之书翰中,逐字搜罗,既要匹配文本,又要考量风格以及前后字形之和谐。其工作无异于在无数据库的时代,用人力完成了一次“王羲之书法数据库”的精准检索与构建,论字形之全貌,在于其“化零为整”的字典意义,《圣教序》最常被诟病便是后人认为的“有失流畅”,这恰是“集字”这一形式的局限。它是将不同时间、不同心境下的单字强行拼组,其“单字”固然精妙绝伦,但字与字之间的顾盼呼应,即所谓的“行气”必然是割裂的,它无疑缺乏如《兰亭》《丧乱》般一气呵成的“无我”之境,然而这种流畅性之牺牲,换来的却是广度上的千年保存。

南宋董逌在其金石碑帖考证著作《广川书跋》中有《圣教序》制作叙述:“ 怀仁法师积年学书,其后逸少

自古有“勒石为证”之说,各类王氏“双钩填墨”摹本展现出书法线条之悠远与灵动,但终究因载体随时间而残破,或者后人的赝品亦使后人难辨真伪,宋《淳化阁帖》在流传中真伪混杂、版本多歧,其命运便是一个明证,这也在一定程度上促使明清学者转向碑学,他们对刻石的信任有时甚至超过了对流传有序但可能残破的纸本法帖的信心。而相比之下《圣教序》以一种近乎永恒性与标准性为后世留下一个稳定可靠的王氏字体的字库,对于一千三百年后已无缘得见真迹的我们而言,《圣教序》之“不流畅”恰恰是其艰辛与实证为后人科学采样,留下王羲之书法的基因。是回归其法度原点的最可靠路径。

至于王羲之的书法成就,真能配得上“书圣”之名、并作为书法的不二准绳吗?在明清崇尚碑学,由帖学之外开创出另一类书法审美规范,并影响后世的今天,魏晋那种小字而灵动的王羲之书体是否还能为今人所接受?或者是今人本身已经对书法审美产生了迷惘?笔者认为,每一个人都有建立在各自履历下的自我审美立场,但绝大数书法爱好者都还是能接受王羲之书法风格,至魏晋以来近两千年,历代书法大家层出不穷,但又似乎没有跨越过王羲之的高度,笔者认为王羲之与后世书家最大的不同在于,王羲之的字犹如一片“原始森林”,有粗狂雄浑的枝干,也有清丽秀美的新枝,有傲立千年的松针,亦有依附在小溪边的青苔,他是雄浑与清秀,象步与兔跃,风驰与寂静的完美浑成,而后世书家或只学到其某一面而终成就不了全面。这正是王羲之之所以够称得上“书圣”的理由。

诚然王羲之的包罗万象,这既是其“书圣”地位的基石,亦是后世学者穷尽一生追摹的无尽宝藏。然而,也正因其博大,后世往往“盲人摸象”,或执其秀美,或取其雄强,鲜能窥其全貌。明清碑学的兴起,与其说是对“帖学”的背离,不如视作对王羲之“森林”中雄浑、朴拙一面的重新发现与激活。时至今日,我们研习王羲之,已无缘得见真迹。但今人何其有幸,既能通过《孔侍中帖》、《丧乱帖》这般精妙的唐摹本,隔空感受其笔端的灵动,墨色的润燥与情感的起伏,亦能借由《集王圣教序》这部“石刻法典”,探寻其结字的法度、笔画的渊源与风格的广度。

或许,王羲之的“真实面目”本非单一,它就存在于这“摹本”与“集字”、“纸本”与“碑刻”的相互观照与印证之中。从观峰馆展厅的惊鸿一瞥,到对《圣教序》价值的重新审视,这场探寻王羲之书法的旅程,本身就是一次穿越时空的审美与求证。王羲之留给后世的,不仅是具体的点画形态,更是一种兼顾法度与天真、融汇雄浑与秀美的古典精神的最高范式。而这或许正是其魅力得以延续千年的奥秘所在。