“杨振宁书屋”与档案资料库正式开放

清华大学宣布,“杨振宁书屋”与档案资料库,正式开放!

物理,离我们普通人究竟有多近?

我们该如何,走进一位大师的世界?

这场葬礼,不只是一次送别,更像是一场集体的记忆交接。

从触摸到学习

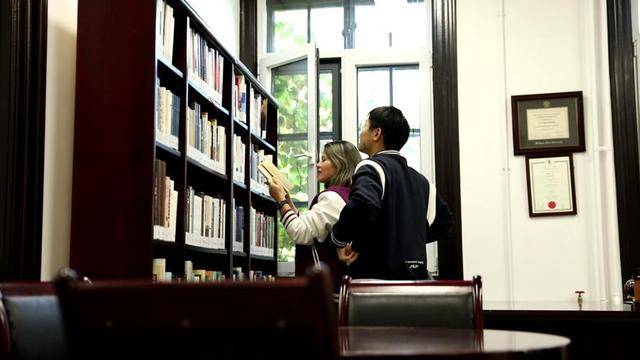

告别仪式的肃穆还未散去,几十公里外的清华园,另一场无声的仪式却已拉开帷幕。

没有鲜花,没有横幅,只有清华图书馆老馆219室里一盏盏亮起的灯,这里,就是“杨振宁书屋”的所在地。

走进这里,你仿佛走进了一个时间的胶囊,书屋的中央,完整复原了杨振宁在高等研究院的办公室。

那张书桌还是原样摆放,上面的茶杯仿佛还留有余温,眼镜静静地放在一旁,椅子好像主人刚刚起身离开,随时都会回来工作。

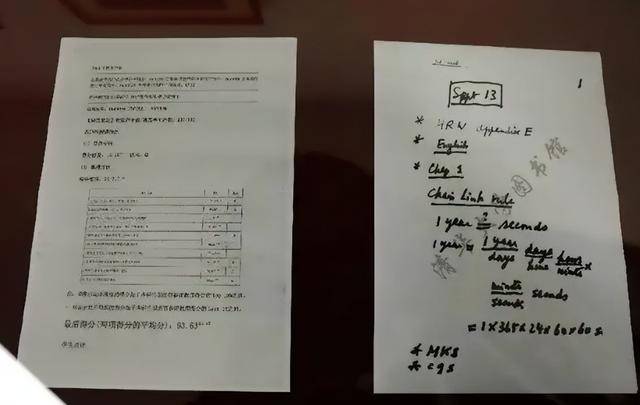

四周的玻璃柜里,陈列着杨振宁生前的照片、手稿和收藏的字画,特别是那封他与邓稼先的往来信件,字迹娟秀,内容深厚,静静诉说着一段跨越世纪的友谊。

这哪里是冰冷的纪念馆,这分明是一间永不打烊的会客厅,邀请着每一个愿意走近的人。

清华大学图书馆馆长在采访中详细介绍了书屋的建设情况。

这个项目其实从2021年就开始筹备了,当时杨振宁将珍藏的部分书刊资料、字画和雕像等艺术品无偿捐赠给了学校。

从10月19日至24日期间,在校师生可在工作时间直接前往参观,后续则将通过预约方式对外开放,这个安排,既体现了对校友的尊重,也向全社会敞开了怀抱。

与书屋同步上线的,还有一个杨振宁档案资料库的专题网站,这个网站面向全球开放,这才是真正的重头戏!

网站收录了杨振宁的书籍著作、学术论文、简报手稿、照片与视频资料,超过4000条数据。

而且遵照杨振宁生前资料分类习惯进行分类,读者可以通过多种途径检索。

这意味着,无论你身处世界哪个角落,只要连接网络,就能自由地查阅这位物理学巨匠的智慧遗产,这是何等壮举!

这不仅仅是一个网站,这是一个无界的知识殿堂,一座没有围墙的大学。

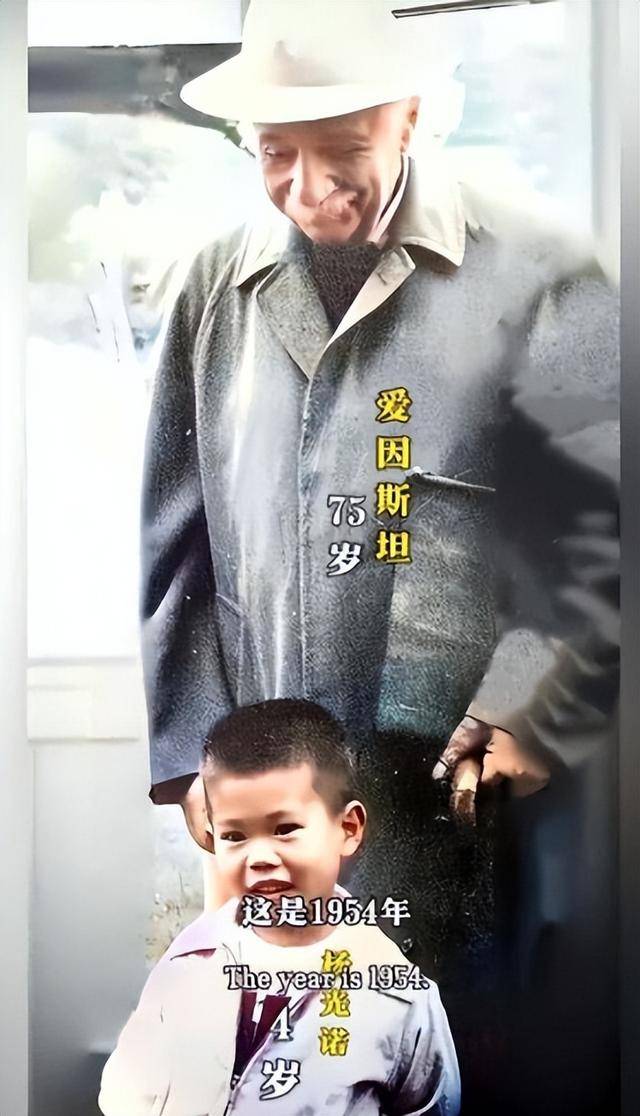

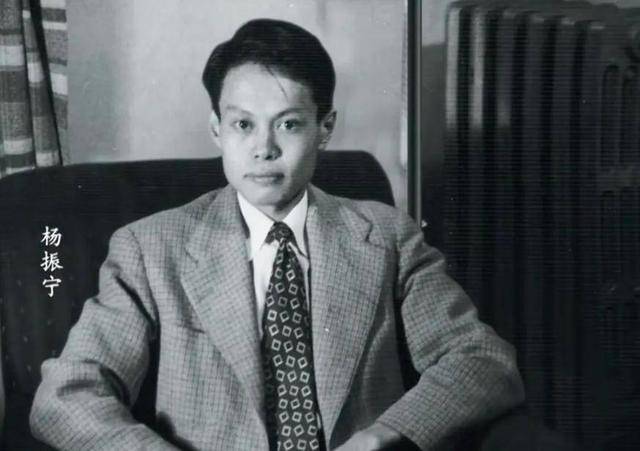

更有意思的是,档案库中还有一张极其珍贵的照片,记录了一段传奇的交集。

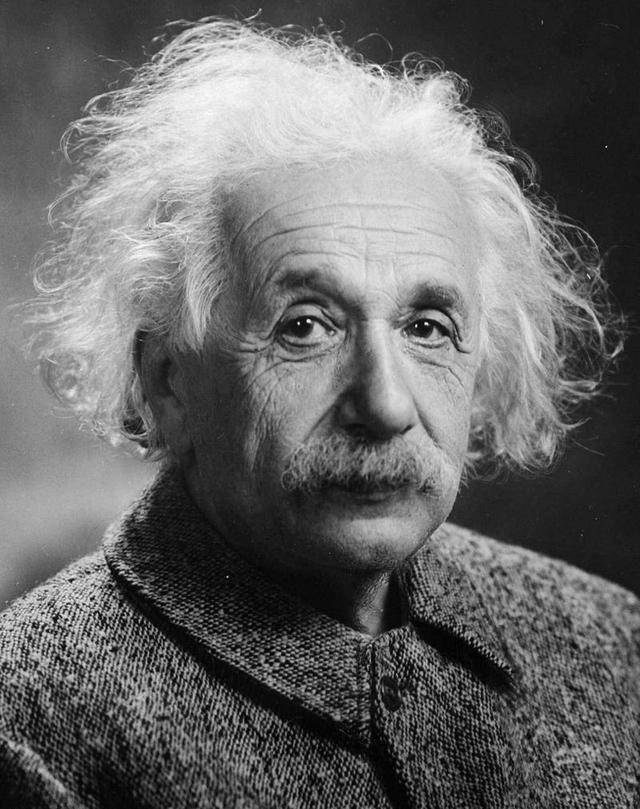

那是1949年,刚获得博士学位的杨振宁进入普林斯顿高等研究院做博士后,而那时,爱因斯坦也在这所研究院工作!

虽然两人年龄相差43岁,但还是在同一个学术环境中有了交集。

一张杨振宁的大儿子杨光诺与爱因斯坦的合影,让那段历史变得如此真实可触。

清华的这一系列做法,不是在供奉一位神,而是在邀请一位朋友,一位可以与之对话的良师益友。

通过触摸他用过的物品,学习他留下的知识,我们与大师之间的距离,被前所未有地拉近了。

一种人本化的新范式

清华的做法,并非孤例,但它无疑是最具开创性的一个。

我们不妨把目光投向世界,看看其他的科学巨匠是如何被纪念的。

在以色列,有魏茨曼科学研究所的“爱因斯坦档案馆”,它同样通过数字化和公共教育项目,让爱因斯坦的理论被大众广泛理解和接受,成为了科学传播的成功范例。

但对比之下,清华的模式又更进一步,爱因斯坦档案馆更多地是“资料库”的属性,而清华的“书屋+档案库”组合,则是一种“场景化+数字化”的双重体验。

复原的办公室,提供了情感的触摸点,是“以人为本”的感性设计;开放的档案库,提供了知识的无限可能,是“科技向善”的理性实践。

这是一个完整的闭环,从情感投入到价值认同,再到知识学习,层层递进。

清华的模式,既有场馆的情感温度,又有基金会般的知识传播力。

中科院院士周忠和对此评价道:“清华此举,不仅是对杨先生的纪念,更是为青少年搭建了一座通往科学殿堂的无形桥梁,其教育意义深远。”

这座桥梁,不再是冷冰冰的钢筋水泥,而是由真实的故事、温暖的细节和海量的知识共同构筑的,它邀请每一个人,从旁观者,变为参与者,甚至是继承者。

这是一种深刻的文化自信,也是一种面向未来的教育智慧,它宣告了一种新的纪念范式的诞生,一种属于中国的人本化纪念范式。

一条通向科学的路

那么,清华的这个决定,未来会带来什么?

最直接的影响,我们已经可以看到,自书屋开放以来,全国已有Z所高校或中学。

自发组织了“走进物理学家”主题活动,组织学生线上参观档案库,或线下学习杨振宁的事迹。

教育的种子,已经悄然播下,这颗种子未来会长成什么样子,令人充满期待。

更深层次的影响,在于它可能彻底改变我们与科学、与榜样的关系。

过去,我们仰望巨星,感觉他们遥不可及,他们的世界,似乎与我们隔着一道无法逾越的鸿沟。

但现在,清华告诉我们,你可以走进他的办公室,触摸他的书桌,阅读他的手稿,你可以和他进行一场跨越时空的对话。

这是一种权力下放,一种知识平权,更是一种精神赋能。

杨振宁的童年就与清华结下了不解之缘,1929年,年仅7岁的他随父亲杨武之迁入清华园,在这里度过了童年和少年时光。

1997年,他又推动建立了清华大学高等研究中心(后改名为高等研究院),不仅亲自参与规划,还捐出了自己的积蓄,82岁高龄时,甚至坚持给大一新生上物理课。

他把自己最宝贵的时间,都留给了清华,清华也用最独特的方式,让他永远留在了这里。

追悼会结束后,杨振宁的骨灰被安葬在八宝山革命公墓,他的墓地,位于老朋友邓稼先的旁边,这两位科学巨匠,终于可以永远相伴了。

这又是一个充满温情的细节,仿佛他们的学术对话,可以在另一个世界继续,这种跨越世纪的友谊,本身就是一部感人至深的教科书。

“百岁丹心凝物理,千秋星斗铸华章。”这句诗,是对杨振宁一生最好的注解。

结语

原来,最好的纪念,不是为逝者加冕,而是为生者搭桥,清华深谙此道。

未来,将有更多“杨振宁书屋”出现,它们是连接我们与星辰大海的无数座灯塔。