郑和宝船探秘

一、“万吨轮”与“万斤粮”

郑和七次下西洋乘坐的宝船究竟有多大?至今学界似乎尚未达成共识。据《明史·郑和传》,最大的宝船长 44.4 丈,宽 18 丈。各家的换算率略有差异,多数认为按公制计算,约为148 米长,60 米宽,而赵志刚教授则将其换算为140米长、56米宽。

这些数字一看就是荒诞不经的。早就有人指出,有史以来最大的木质船怀俄明号( Wyoming )诞生于1909年,长140米,但它使用的是钢铁龙骨。

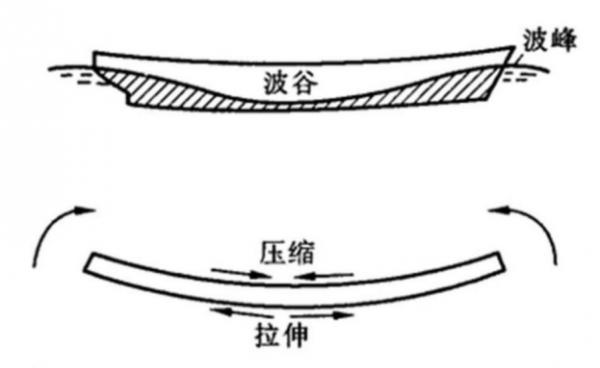

可惜郑和的宝船是纯木结构,若真有148米长,60米宽,则其纵向强度将严重不足。船舶在风浪中,会反复经受“中拱”(船中间被浪抬起,首尾下垂)和“中垂”(船首尾被浪抬起,中间下垂)弯矩造成的变形。船体越长,弯矩也就越大。木质船壳的抗纵向弯曲能力相当有限。一个148米长的木船,如果没有超越时代的工程技术和材料(如钢铁骨架),其龙骨和主甲板梁在恶劣海况下有断裂的巨大风险。

中垂弯矩示意图

横向强度也同样堪忧: 60米的巨大宽度,对船体的横向结构(隔舱板、肋骨)也是巨大的考验。如此宽大的船体,如何才能保证在巨浪冲击下,不发生严重的形变或解体?

最滑稽的还是,它的长宽比例竟然是2.5 : 1。如此短胖,完全成了个抽屉。这样的船体在水中航行时,兴波阻力(船首尾兴起的波浪造成的阻力)和摩擦阻力都会非常大。它需要极其巨大的帆装才能获得可观的航速,但巨大的帆面又会带来稳定性问题。

更糟糕的是,这样一个方盒子几乎是不可操纵的。船体的回转性能与长宽比密切相关。长而窄的船(如后来的飞剪船)转向灵活。而这种宽体船的舵效非常差,想在狭窄的港口内调头或靠泊将极其困难,在海洋中规避风浪和敌船时也会显得异常笨拙。

由此又决定了它在海战中极度低下的机动性。在海上作战,无论是接舷战还是使用早期火炮,机动性都是生命线。这样一艘运转不灵的“海上城堡”,在战场上无法有效抢占有利阵位,也无法及时脱离战斗,只会成为一个巨大的活靶子。而且,巨大的船体意味着需要远超常规的船员数量来操作帆缆和火炮,后勤压力巨大。

以上种种问题,属于常识范畴,即使是外行也能想到,可偏偏有的专家就是想不到。中国船史研究会副会长、武汉理工大学交通学院教授席龙飞一直坚持“郑和宝船是万吨巨轮”的说法。据他考证,郑和宝船长超过了100米,排水量超过万吨,是当时世界上最大的木制帆船,比哥伦布的旗舰大100倍。

这类专家,就是食古不化的章句腐儒,对中国古代社会的实际情况一无所知。他不知道,古代只有一门课,就是孔孟之道,士大夫阶层连算术都不懂,视小学笔算为魔法(请参看利玛窦《中国札记》),遑论几何初步知识,一辈子也不会目测估计几何体的长宽高,因此彻底缺乏数量观念,报出来的数据多是信口胡诌。

例如明朝崇祯六年(1633年),福建巡抚邹维琏指挥部下与荷兰人打了一仗,在给朝廷的《奉剿红夷报捷疏》中描写敌舰时写道:“其舟长五十丈,横广六、七丈,名曰夹版,内有三层,皆置大铳外向,可以穿裂石城,震数十里,人船当之粉碎,是其流毒海上之长技有如此者。”

若是席龙飞教授看到这段话,估计也要计算出荷兰东印度公司的“夹板船”长约167米,宽约20-23米吧。他不知道,100多年后(1765年),英国海军上将纳尔逊的旗舰“胜利号”战列舰(HMS Victory)也才长57米,宽15.7米,排水量约3500吨, 装备104门火炮,在特拉法加海战中搭载了800多名水兵。

胜利号战列舰,它由约6000棵橡树建造而成,至今仍是世界上服役时间最长的战舰,现保存于朴茨茅斯历史造船厂。

所以,所谓“万吨轮”也者,其实相当于1958年的“亩产万斤粮”,当不得真。

二、真实的宝船有多大

那么,真实的宝船究竟有多大?这个问题恐怕永远只能停留在“合理猜测”的层面,不可能有确凿答案,这就是历史研究相对于科研的局限。勿过,窃以为,赵志刚先生的研究思路颇有启迪性,那就是根据进出船坞的水道的水深确定宝船尺寸的上限,再结合发现的舵杆进一步推断船的大小(点击阅读:郑和宝船真相揭秘)。

据赵教授介绍,当年南京附近有两个船厂负责制造宝船,一个是宝船厂,另一个是龙江船厂。明仁宗朱高炽下旨停止航海后,散在各地的宝船都开入这两个船厂以及沿江其他官办船厂的船坞停放。这就是说,无论是宝船最初启航出海,还是后来退役闲置,都要经过长江水道。而据《郑和航海图》记载,长江吴淞口航道“出洪打水丈六七”,亦即涨潮时水深才5米多,而这就是宝船吃水的上限。

类似地,在宝船厂遗址发掘过程中,学者们注意到各个“作塘”(船坞)水深只有6米,中国造船研究会会员杨斌据此判定,宝船只可能是平底船,因为这点深度无法制造尖底船。

这思路在我看来过于清奇:发现作塘不够深后,为了维护神话中的宝船尺寸,竟然不惜认为它是平底船!如此巨大的尺寸,即使是尖底船,强度也远远不够,对此上文已经作过充分论证,何况还是连龙骨都没有、毫无纵向强度可言的平底船!平底船出海也不是没有先例,当年元世祖忽必烈征伐日本使用的就是平底船,那结果谁都知道——遇上“神风”便统统沉没了。

众所周知,中国大多数船只确实是平底的所谓“沙船”。这种船主要用于内河或近海。下南洋的则是尖底的“福船”或“广船”,以前者更为著名。如果平底船可以用于远洋航行,那福建佬与老广们还何必大费周章地建造尖底船呢?

而且,若要坚持原来的神话尺寸,只是将其改为平底船,那上层建筑该怎么办?还要维持“四层九桅十二帆”的说法吗?更别提“大号宝船共分八层”的神话了。宝船吃水如此之浅,上层建筑却如此之高,还挂了如此之多的巨帆,其重心之高,侧翻力之大,真是岌岌乎危哉。船开出去遇到微风,立即就要侧翻沉没,落得个瑞典的“瓦萨号”的悲惨下场。

所以,在我看来,比较理性的态度,还是认定宝船是吃水只有5-6米的尖底船,与后世著名的“耆英号”大致相同。

“耆英号”是一艘尖底广船,1840年代由中国建造、为英国商人购得,用来进行环球航行,伦敦纽约都去过,成了墙里开花墙外红。它长约50米,宽约10米,排水量800吨,吃水约4.5米。

耆英号

根据类似的吃水深度,郑和宝船当也在这个数量级,排水量顶多在1000吨左右。

考古发现也支持这一推断。据赵志刚教授介绍,现存北京中国国家博物馆的宝船舵杆仅为11.07米长。而据明代洪武年间留存下来的造船秘笈《舟规》的记录,一艘全长顶多60米的福船,舵杆长度已达21.7米。据此估算,宝船的长度应该也与耆英号差不多,也就是50米左右。

虽然宝船的尺寸极大地缩了水,但即使是这个比较现实可信的尺寸,也已经是当时全球最大的帆船了。15世纪欧洲大型船舶纽波特船仅30米长,载重168吨。

三、宝船并不先进

郑和第一次下西洋在 1405年,而最后一次航行结束在1433年,先后航行七次,总时长为28年。在此期间,欧洲使用的是卡拉克帆船(Carracks)。卡拉克帆船出现于 14 世纪,在15世纪末至16世纪期间尤为流行,到16世纪末至17世纪初逐渐被更先进的盖伦帆船(Galleons)取代。

如果将15世纪初的卡拉克帆船与郑和宝船作客观的全面比较,则我们似乎不能不承认,前者尽管个头远不及后者,但在技术上要先进得多。

首先是制造工艺决定的船型更合理。西方造船采用所谓“骨架建造法”。第一步是铺设龙骨。这是整艘船的“脊梁骨”,通常是贯穿船首尾的一根巨大、坚固的木材。它决定了船的长度、承重和纵向强度,是后续所有结构的基准。

第二步则是安装肋骨。 在龙骨上垂直安装预先弯曲成形的肋骨。这些肋骨决定了船的横截面形状(船体的宽度和深度),也决定了船的横向强度。

上图为已经安装好骨架的船壳,正中纵贯全长并突出于水中的粗大的木梁就是龙骨,两侧则是安装在龙骨上的肋骨。上下两图记录的都只是现代小舢板的制作过程,不过当年的大帆船也遵循同样流程。

第三步:铺设船板。将加工好的船板钉在已经成型的骨架上,形成船壳。船板之间的接缝用麻丝和沥青等材料填塞,以保证水密性(见下图)。

船板钉好后,再在船壳里建造舱室,铺设甲板,建造上层建筑,等等。

这种结构实际上是模仿鲸或鲨鱼的骨架:

正因为此,它具有一系列技术特点与优势:

1)结构导向: 船体的强度和形状主要由内部的骨架(龙骨和肋骨)决定,船板更多是起到“蒙皮”的作用。

2)适合远洋航行: 坚固的龙骨和肋骨结构能更好地抵抗大西洋、地中海等开阔海域的风浪和横向扭曲力,提供了卓越的纵向和横向强度。

3)便于标准化和放大: 一旦设计定型,可以通过改变骨架的尺寸来建造更大或更小的船,相对容易实现系列化生产。

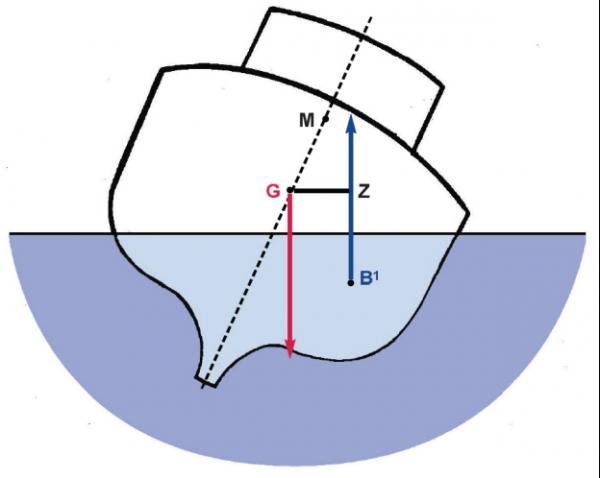

4)最重要的还是,它具有更高的稳定性。突出的龙骨赋予船只较强的抗侧翻与抗横漂能力。由于龙骨相当沉重,它容易使得“稳心”(Metacenter)高于重心(Gravity center),于是在船侧倾时便能形成扶正力矩(Righting moment)。

船舶抗侧翻示意图。G为船的重心,B1为浮力作用的中心点,称为浮心,而M则是确保船只稳定的稳心。若重心高于稳心,船就会倾覆,重心越低于稳心,促使船舶复位的力矩也就越大,船也就越发像个不倒翁。

中式木船则采用所谓 “船壳建造法” 或 “整体建造法”。其建造流程是:首先铺设船底板,这些板之间通过榫卯和木栓紧密连接。若是平底船,则用平板铺垫,若是尖底船,则将船底板拼接成 “V”字形或 “U”字形(见下图):

泉州出土的13世纪建造的福船残骸

第二步是安装隔舱板。在船底板上,安装一道道垂直的、将船体内部空间分隔开的 “水密隔舱板”。这些隔舱板不仅是横向支撑结构,也分隔了舱室,保证船体出现局部破损时,只有个别舱室进水。

第三步:拼接舷侧板。从船底向上,一层一层地拼接舷侧板,板与板之间同样采用榫卯和木栓连接,并与隔舱板固定,最终形成一个完整的船壳(以上两步均可从上图中看出)。

中式木船若是平底船则当然没有龙骨,若是尖底船则也有龙骨,但不是西方那种巨大的、突出的龙骨,而是在船壳板拼接完成后,再安装到船壳内部的加强筋。类似地,虽然横向强度主要由隔舱板提供,但隔舱板和船底板的交界处仍要装置“抱梁肋骨”,起到加强筋的作用。与西船的龙骨和肋骨不同,它们都是在船壳板拼接完成后,再安装到船壳内部的,因而并不决定船的外形。

中式木船的技术特点与优势:

1)壳体导向: 船体的强度来自于船壳板本身及其相互连接。无论是纵向还是横向的强度都不如西式木船。

2)水密隔舱技术: 这是中国造船最伟大的发明之一。它极大地增强了船舶的抗沉性和结构刚性。缺点是限制了载货量与货物体积。

3)适应近海与复杂水域: 平底或浅吃水的设计更适合在东亚的沙洲、浅滩和河流中航行。没有突出的龙骨,便于搁浅和坐滩维修。

4)先进的捻缝技术: 使用桐油、石灰和麻丝混合的“桐油灰”进行捻缝,弹性、耐久性和防水性极佳,远优于西方早期使用的沥青等材料。

5)因为龙骨是内装的加强筋,一般不突出于船壳,也不够沉重,扶正力矩要小得多,抗侧翻和横漂的能力较差。

总之,在同等技术条件下,对于需要承受强侧风、进行抢风航行(tacking)的远洋船只而言,西式的突出龙骨设计在稳定性和迎风航行能力上具有天生的、巨大的优势。 这是其能够征服大西洋等恶劣海况的关键技术之一。

下面是DeepSeek作出的总结对比:

特征维度 | 西方造船(骨架先行) | 中国造船(壳体先行) |

核心哲学 | 先建骨架,再蒙外皮 | 先造外壳,内加支撑 |

核心结构 | 龙骨 + 肋骨 | 厚船板 + 水密隔舱板 |

连接方式 | 大量铁钉、螺栓 | 榫卯 +木栓+铁钉+捻缝 |

水密性 | 填塞船板接缝 | 桐油灰捻缝 + 水密隔舱 |

船底形状 | 尖底,有突出龙骨 | 平底或浅吃水,无突出龙骨 |

适航环境 | 适合深海、大洋、风浪大 | 适合近海、浅水、沙洲、河流 |

材料依赖 | 依赖大型曲木和金属 | 依赖大型板材,节省金属 |

之所以采用了不同造船方法,是自然环境与资源的区别使然。欧洲森林茂密,易于找到适合做龙骨和肋骨的大型曲木。前已述及,光是造一艘胜利号战列舰,就用掉了6000棵橡树。中国哪能享受这种奢侈?因而不能不因陋就简,因地制宜,利用桐油特产发展出了以板材拼接和桐油防水为核心的工艺。

总的来看,西式造船方法技术难度较高,船只的坚固性与稳定性都优于中式木船,更适合挑战大洋。

其次比较同一时期东西方木船的帆装。西方的卡拉克帆船一般是三桅船,前桅与主桅挂的是横帆,在顺风时推力较大,而后桅挂的是三角帆(纵帆),用于逆风或侧风行驶:

卡拉克船等西方帆船的 “横帆+纵帆”混合系统,其核心优势就是全能性。横帆在顺风和侧顺风时效率极高,能提供巨大的推力。而纵帆(三角帆)在逆风和侧风时表现优异,能更好地利用风力。综合来看,这类船具有更大的机动性以及更高的速度。

但这种混合系统也有缺点。首先是索具系统极其复杂,需要大量受过专门训练的水手在桅杆和缆绳间协同操作,人力成本很高,由此又决定了帆具调整费时较长。在遇到特大风浪、来不及落帆时,为了避免翻船就只能砍断桅杆,为了保命而被迫放弃动力。当然,这种情况是非常罕见的。

而中国帆船装的是硬帆,像手风琴褶皱那样拉开,设计很巧妙:

不难看出,它的操作相当简单。若是内地的平底沙船,一人即可升帆落帆,无需多人操作。而若是海船,尤其是郑和用的巨大的宝船,帆具可能很沉重,需要几个人才能把它升起来,可能比西方的帆更费力吧,当然操作步骤要简单得多。在遇到紧急情况时解开或甚至砍断帆索,则帆就会自动落下来,用不着使出砍桅杆那种绝后计。

此外,它是所谓的纵帆,在顶风时可以靠转动帆面获得侧推力,使船沿之字拐前行。它的优点在于操作简便及时,任尔东西南北风,靠调节帆面角度即可应付,但若风向比较恒定时,它的效率没有卡拉克帆船那么高,速度不会有那么快。

最后看导航设备,下面是微软AI模型Copilot作出的表格:

中西导航手段对比(约1400–1450年)

|

总结与评价

共同点:

◎ 都能测定方向与纬度,但都无法测定经度。

◎ 都依赖天体导航与经验记录,形成早期的“混合导航体系”。

差异点:

◎ 中国的牵星术更系统化,适合多船编队。

◎ 欧洲仪器更精密,逐步发展出象限仪与星盘,适合远洋单船探险。

◎ 欧洲逐步发展出旗语通信,而中国受限于语言结构与技术,未形成类似系统。

所以,《百度百科·牵星板》说:“牵星板在明代郑和下西洋时广泛应用,结合天文导航技术提升了航海定位精度,成为当时世界先进水平的代表”,“这一技术使中国航海天文导航在15世纪处于世界领先地位,并间接影响后世六分仪等仪器的发明”云云,纯属自嗨。六分仪是反射式仪器,与牵星板的工作原理毫不相同,是从星图与象限仪演化而来的。

综上所述,郑和宝船除了尺寸外,在各项技术上都算不得世界先进水平。

四、郑和远航的出类拔萃之处

郑和下西洋,与僧一行测量子午线长度有个共同的缺点:都是出于实际目的的摸索,缺乏理论指导。唐朝的僧一行组织了庞大的团队,在夏至这天在全国多点测量日影长度,只是为了纠正“日影千里差一寸”的传统误识,却不知道大地是个圆球,以致连自己的团队实际上测量了地球子午线的长度都不知道。

七百多年后的郑和同样如此。郑和下西洋,是为了宣扬国威,促使“万邦来朝”,为明成祖篡位确立合法性,并不是为了探索未知世界,甚至不是为了个人发财。他的船队虽大,走的却都是民间早就确立了的近海航线,郑和自己并没有发现新航线。《郑和航海图》中共有20页航海地图、109条针路航线和4幅过洋牵星图,据学者研究是发给郑和船队上的舟师的航海图,可见在船队出发前,舰队司令就已经计划好走哪条航线了。

而且,郑和船队虽然普遍使用过洋牵星术测量纬度,但他们并没有地球观念,虽然他们能根据测量结果确定自己在航线上的大致位置,但根本不知道纬度是什么,正是毛泽东说的,“精通的目的全在于应用”,与僧一行老前辈异曲同工。

这也不足为奇,人类早期航海都是近岸航行,这样既可以沿途获得给养,又不至于走丢,可以按原路返回。古希腊的亚历山大大帝当年远征印度,返回波斯时就曾水陆并进。郑和的船队虽大,走的路虽远,可惜沿袭的还是亚历山大公元前的老套路。

哥伦布可就完全不同了。他虽然只有三艘小破船,却是人类历史上第一位敢于脱离海岸,把船开入大洋深处,不怕前方没有陆地供应食物和淡水,也不怕走丢了,再也找不回来。

麦哲伦同样如此。他横渡的太平洋可是比大西洋宽多了。船队一路顺风,还走了99天才到达关岛,途中食物和淡水消耗殆尽,最终靠接雨水,吃皮革,乃至捕食船上的老鼠来维持性命。大部分船员都因为缺乏维生素c(抗坏血酸),害上了严重的坏血病。

他们为何敢于义无反顾,将船开进未知海域?除了发大财的欲望以及赌徒的冒险精神外,还靠当时已经发明了的星盘、四分仪、磁方位罗盘等航海仪器,得以沿途确定方位、测量纬度,把这些数据写入航行日志,藉此了解走过的路线。最重要的是,他们有理论指导,坚信这平坦的大地其实是个圆球,只要坚持向西航行,就能返回出发点。

总之,在我看来,郑和下西洋与后来哥伦布的越洋航行的最大区别,在于郑和是近岸航行,走的是阿拉伯和中国的商人早就确立了的航线,沿途供给有充分保障,而哥伦布则是将船队开进了茫茫无边的未知大洋,前方有无陆地、能否得到给养等情况都丝毫不知。因此,郑和远航的与众不同之处,只在于规模极大,但并不像哥伦布那样,进行的是史无前例的探险。

正因为郑和船队只以规模取胜,所以官宣才会拼命夸大其船队规模与船只大小,以致到了荒唐的地步。关于万吨巨轮的神话前文已经讨论过,船队的规模我看也被极大地夸张了:“每次远航的船队都由上百艘船只组成,有时甚至多达200多艘”,个人认为根本不可信。当时没有无线电,中文不是拼音文字,无法编制西式旗语,舰队过于庞大,没有可靠的通讯手段,是无法在海上航行而不走散的。即使只有五六十艘,可能也得编成十来支分舰队。

其实郑和当时也不具备深入陌生大洋的主客观能力:他不像哥伦布,没有先进的理论指导,知道大地是个圆球,主观上也没有探索新世界,开辟新航线的意愿。在客观手段上,前文已经论证过了,他驾驶的宝船的抗风浪能力远逊于欧洲的卡拉克轮船,只适合近岸航行,不适合深入未知大洋。所以,没有开辟新航线也没有什么丢脸的,还是应该实事求是,犯不上去胡编乱吹。

五、大未必美

儿时不更人事,曾为僧一行以空前规模实测子午线的壮举无比自豪,却不知道想想此举背后的高昂成本。后来我才知道,僧一行完全是在唐玄宗的支持下,凭借开元盛世的雄厚国力,以举国体制完成的一项国家级壮举。它并非皇帝个人兴趣的产物,而是集实际需求(修订历法)、政治象征(彰显盛世)和意识形态(巩固皇权)于一体的战略性工程。

更有甚者,到了西方后我才得知,官宣所说的“僧一行领导了人类历史上首次实测子午线”完全是弥天大谎。类似的事,早在公元前就有人干过了。古希腊的亚里士多德通过观察和推理,得出了“大地是个圆球”的结论。古希腊数学家埃拉托色尼根据这个科学理论,只在夏至日正午测量了亚历山大城的太阳高度角,就根据亚历山大城到赛伊尼的距离,算出了地球的周长。其结果还比约一千年后僧一行的测量数据准确得多。而且,老埃可不像僧一行那样,不知道自己在干什么,人家不但说明了测的是地球的周长,更给出了几何计算过程。

得知此事后,我不禁为僧一行大为扼腕:白白让你老人家拜举国体制之赐,拥有那么多资源,调动了千军万马,组织了规模空前的田野调查,却连自己在测量什么都始终没搞明白,该有多丢脸!假如您能超越出对解决实际问题的需求,对天体理论有点好奇心,也不至于如此浪费海量资源吧?在这种情况下,“大”非但不是美,反倒还成了一种尴尬。真正具有永恒魅力的,是埃拉托色尼那无比巧妙而且简单明快的思路。

最近琢磨郑和的事,类似的感触又再度浮上心头。郑和七次下西洋,完全是明成祖纯盗虚声的政治大游行,就连唐玄宗那种修改历法的实际需求都没有,谁也说不出郑公公七次下西洋是为的何来,又取得了哪些具体成就,

我问过DeepSeek这个问题,它列举了一堆“硬成就”与“软成就”,包括向明成祖献上了“麒麟”(长颈鹿),最后说:

“郑和的伟大,不在于他‘发现’了哪里,而在于他以国家力量,将一个已知的海洋世界,系统地、持久地、深入地整合并呈现在帝国的视野之中,并将其推向了古代中国海洋事业的最高峰。 他的成就是‘帝国式’的、是‘整合与展示’的成就,这与后来欧洲为寻找资源和市场而进行的‘扩张与殖民’在性质和目的上有着根本的不同。”

我说:“这些好像都是政治成就,于是免不了人亡政息,曾经有过的影响也就丧失了。”

它不能不同意,最后说:

“郑和下西洋的主要遗产,或许不是改变了世界,而是为后世留下了一个永恒的‘假如’和深刻的历史教训:一个国家的强大,若不能与社会的活力和经济的可持续发展相结合,那么其最辉煌的成就,也可能只是昙花一现。”

这话说得很对。如前所述,僧一行给我留下的最大遗憾,就是“假如他对天体理论有点兴趣”。郑和同样如此——假如他有鬼子的好奇心,或是如他们一般,备受发财欲望煎熬,则要完成达伽马的反向探险,绕过非洲好望角到达欧洲又有何难?

不过,依区区愚见,郑和下西洋最大的遗产,还是为国人提供了永恒的情绪价值,也就是阿Q常常挂在嘴边的:“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”

这种情绪价值要实现最大化,就必须强调举国体制造出来的“大”,免得有人不识趣地追问那面子工程究竟有何意义。这就是为何有专家坚持认定宝船就是万吨轮,甚至不惜为此把宝船打成平底船。这也是为何他们要反复嘲笑哥伦布与麦哲伦那些小得可怜、少到不像话的船只,却不想想郑和拥有那么强大的舰队,却没能作出任何新发现。比起本小利薄的哥伦布、麦哲伦、德雷克来,他率领的军舰越多,个头越大,就越是丢人。

所以,大未必美,举国体制制造出来的“大”尤其如此,多半只会是假大空。在顶礼膜拜某个国家级工程之前,最好先审视一下它的智力含量以及投入产出比。