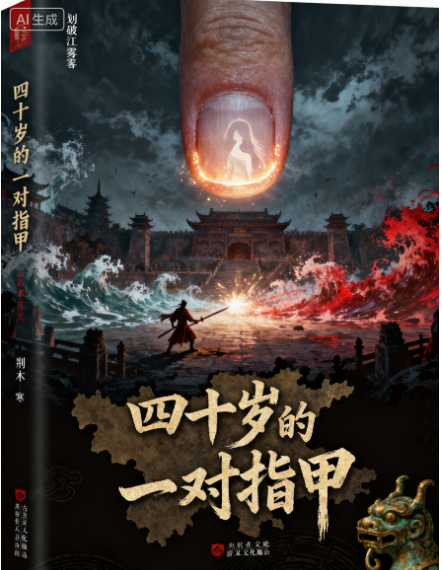

甲魂映楚:《四十岁的一对指甲》里的命运史诗与信仰重生

当“四十岁的一对指甲”载着少女的呼唤划破江城迷雾,当桃木剑的寒光与邪术的浊浪在巨人广场碰撞,一部交织着个人迷惘与文化坚守的魔幻长卷,便在荆楚大地上徐徐展开。冯知明先生的《四十岁的一对指甲》以独树一帜的叙事,将现代性困境与古老巫文化熔于一炉,既书写了主人公敏在时代洪流中的精神历险,更完成了一场关于民间信仰的深情回望。这部作品为何能成为当代文学的独特存在?我们不妨循着楚地的巫风、人物的命运与时代的烙印,揭开它的神秘面纱。

一、指甲为舟:一场中年灵魂的魔幻救赎

提起“救赎”,人们往往想到宗教的忏悔或现实的突围,而《四十岁的一对指甲》却给出了最荒诞又最动人的答案——以指甲为舟,以《招魂》为引,让少女的通灵之力,打捞中年男人沉沦的灵魂。这看似离奇的情节,恰恰是整部小说的灵魂所在。

主人公敏的人生,本就是一场“边缘人的挣扎”。他出身乡村,带着“被巨人抱过”的特殊印记进城,却始终无法融入城市主流:自由撰稿人的身份难以支撑体面生活,“巨人印记”被姑妈红窃取成为政治资本,连妻子瑾也试图用“城市秩序”改造他的“乡土气”。中年的他,像一株被连根拔起的芦苇,在现代都市的风里摇摇欲坠,最终在多重压力下陷入灵魂危机——这是无数现代中年人的缩影,只是作者用“灵魂走失”的魔幻笔法,将“中年危机”写得更痛彻、更具象。

而拯救这场危机的,不是城市的规则,而是来自楚地巫文化的力量。在外婆贞之的指引下,女儿序捧着敏“四十岁的一对指甲”,循着屈原《招魂》的吟唱踏上寻魂之路。指甲,这平日里最不起眼的身体部件,此刻成了连接灵魂与肉体的纽带——它藏着敏四十年的岁月痕迹,浸着他乡土出身的气息,是他无法被城市彻底磨灭的“根”。当序驾着指甲穿梭于现实与灵界之间,当《招魂》的古调在江城的夜空回荡,这场救赎早已超越个人层面,成为古老楚文化对现代灵魂的温柔召唤:无论你在城市里走多远,你的根,始终在故乡的巫风里。

二、巫风浩荡:楚地文化在小说中的活态传承

若说敏的灵魂救赎是小说的“骨”,那荆楚巫文化便是它的“血”。《四十岁的一对指甲》最动人的地方,在于它没有将楚文化当作冰冷的背景板,而是让其成为推动情节、塑造人物的“活态力量”,让读者在魔幻情节中,触摸到楚地文化的温热脉搏。

这种传承,首先体现在“巫”的具象化呈现上。外婆贞之作为“楚地第三十六代大巫”,不是传说中模糊的“巫婆”,而是有血有肉的文化载体:她用桃木雌剑布设结界,抵挡气功大师的邪术;她能与灵界沟通,指引序完成招魂仪式;她身上既有老小孩般的天真,又有面对邪恶时的凛然——这正是楚地巫文化“人神共栖”特质的生动写照。楚地自古巫风盛行,对火神的崇拜、对魂魄的敬畏,早已融入当地人的血脉,而外婆的存在,便是这种文化基因的当代延续。

更精妙的是,小说将《楚辞?招魂》的精神内核与情节深度绑定。屈原在《招魂》中呼唤游子魂魄归来,是对故乡、对生命的眷恋;而序的“招魂”,既是对父亲敏的拯救,也是对楚地文化的“招魂”——在现代性冲击下,许多传统信仰被当作“封建迷信”抛弃,正如敏试图摆脱乡村印记融入城市,最终却迷失自我。序的吟唱,恰似一声唤醒:楚地的魂,不能丢;民族的根,不能断。

此外,小说中的地域细节更让楚文化“落地生根”。水乡泽国的湖泊、古老湾台的老树、祖父辈口中与明清小说相近的方言,甚至一句带着倔强的“不服周”(楚地方言,意为不服输、不臣服),都勾勒出楚地的独特风貌。这些细节不是可有可无的点缀,而是巫文化得以存活的“土壤”——湿热多水的环境孕育了对自然的敬畏,古老的生活方式保留了与灵界沟通的传统,而“不服周”的精神,则让楚文化在与北方礼乐文明的碰撞中,始终保持着原生性与独立性。

三、群像浮世:信仰乱世中的“流民”图谱

一部伟大的小说,从来不止于一个主人公的故事,更在于它能描绘出一个时代的“众生相”。《四十岁的一对指甲》便塑造了一群在信仰乱世中漂泊的“流民”,他们的命运交织在一起,构成了一幅鲜活的楚地浮世绘。

其中,最令人唏嘘的是“男版于连”敏与“女版于连”姑妈红的对比。敏渴望摆脱乡村的“封建迷信”,却始终是城市的边缘人,他的挣扎是对“现代性”的迷茫;姑妈红窃取敏的“巨人印记”,将其转化为政治资本,她的成功是对信仰的异化。两人看似走向不同的方向,却都是“信仰流民”——敏失去了乡土信仰,又无法接受城市信仰;姑妈红则将信仰变成了权力的工具,最终也难逃命运的反噬。

而外婆贞之与情人焰,则代表了信仰的两种坚守。外婆是“正道巫文化”的守护者,她的法力不是为了私欲,而是为了对抗邪术、守护族人,她的存在是楚地信仰的“根”;焰是绝望中的追寻者,她曾被气功大师利用,却始终没有放弃对“救赎”的渴望,她的挣扎是普通人在信仰乱世中的缩影。这两个人物,一老一少,一正一“偏”,却共同诠释了楚地人“不服周”的韧性——即便在信仰迷失的时代,也有人在坚守心中的 “道”。

还有妻子瑾与女儿序,她们是现代与传统的“连接者”。瑾代表了城市的“理性秩序”,她试图改造敏,却最终在女儿的招魂仪式中,看到了传统信仰的力量;序则是“通灵者”,她的少儿视角消解了巫文化的“神秘感”,让神鬼之事变得妙趣横生,也让现代读者更容易理解楚地的信仰逻辑。这些人物交织在一起,构成了一幅立体的“信仰浮世绘”,让读者看到:在时代变迁中,每个人都在寻找自己的“灵魂归宿”。

四、魔幻与现实:文学表达的破壁之力

《四十岁的一对指甲》之所以能成为当代文学的独特存在,很大程度上源于它对“魔幻现实主义”手法的精妙运用。它没有将魔幻与现实割裂,而是让两者交织共生,既突破了现当代文学的叙事禁锢,又为读者打开了一扇观察现实的新窗口。

这种“破壁之力”,首先体现在“平行世界”的构建上。小说中,能说人话的鸡和猪、驾着指甲招魂的序、飞天的龙船与凤凰,这些看似荒诞的情节,并非脱离现实的幻想,而是 “民间信仰世界”的真实呈现。在楚地巫文化中,人、神、鬼本就是共栖的,所谓的“魔幻”,不过是当地人眼中的“日常”。作者通过这种叙事,让读者看到:在我们熟知的“现实世界” 之外,还有一个由民间信仰构成的“平行世界”,这个世界同样真实,同样影响着人们的命运。

其次,魔幻手法的运用,让现实批判更具力度。小说中,“巨人广场”暗指武汉的现实地标,气功大师与地产商、官员勾结敛财,影射了改革开放后“造神运动”的乱象;姑妈红的兴衰,呼应了特定历史时期的政治运动——这些现实议题,若用纯现实主义手法书写,难免显得直白或沉重,而作者用“魔幻”包裹现实,让批判更隐晦、更深刻。比如,气功大师试图夺取外婆巫魂的情节,看似是“巫法斗争”,实则是对“权力与资本异化信仰”的批判;巨人广场上的“造神”体系,实则是对“集体狂热”的反思。这种“以魔幻写现实”的手法,既避免了说教,又让作品的社会意义更具穿透力。

此外,少儿视角的融入,更让魔幻与现实的衔接变得自然。在序的眼中,招魂仪式不是 “封建迷信”,而是“帮爸爸找灵魂”的游戏;外婆的法力不是“妖术”,而是“外婆的魔法”。这种视角消解了成人世界对“巫文化”的偏见,让魔幻情节变得“可信”,也让读者更容易接受作品的核心主题——传统信仰并非“落后”,而是一种能慰藉灵魂的“心灵秩序”。

五、信仰重建:一部写给现代人的“灵魂史诗”

如果说,小说的前四部分是对“命运”“文化”“人物”“手法”的铺陈,那么最后一部分,便是对“社会意义”的升华。《四十岁的一对指甲》不仅仅是一部个人命运史,更是一部“民间信仰重建的史诗”,它直面现代人的精神危机,为我们寻找“灵魂归宿”提供了新的思考。

这部史诗的核心,是对“造神时代”的批判与反思。小说中,红色运动时期的“巨人崇拜”,与改革开放后的“气功大师热”,看似是不同时代的产物,却有着相同的逻辑——当社会陷入信仰缺失,人们便会将对“精神寄托”的渴望,转化为对政治强人、气功大师或金钱的狂热崇拜。这种“造神”运动,不仅异化了信仰,更让无数人成为“信仰流民”,正如敏的迷惘、焰的绝望。作者通过这些情节,深刻批判了现代社会的“信仰空心化”:当我们抛弃了传统的心灵秩序,便会在现代性的洪流中迷失方向。

而小说的深层意义,在于它提出了“信仰重建”的可能——回归本土的、原生的民间信仰。外婆贞之代表的“正道巫文化”,不是“封建迷信”,而是一种根植于楚地土壤的“心灵秩序”:它尊重自然、敬畏生命、重视灵魂的救赎,这些正是现代社会缺失的东西。小说结尾,外婆与巫阳用桃木雌雄剑击败气功大师,龙船、凤凰、麒麟飞向天国,这不仅是“正邪之争”的胜利,更是“民间正道信仰”的回归。作者想告诉我们:现代科技和物质财富无法解决人的根本精神问题,只有回归民族的“文化基因”,才能找到真正的“灵魂归宿”。

这种“信仰重建”,也为“现代性困境”提供了答案。小说中,城市与乡村、现代与传统的对抗,其实是“中心文化”与“边缘文化”的碰撞。敏的迷失,正是因为他试图割裂传统与现代的联系,既想抛弃乡村的巫文化,又无法融入城市的理性秩序。而小说给出的解决方案,是“互相耦合、互相弥补”的现代性——在追求技术进步的同时,尊重本土的文化传统;在融入城市的同时,不忘记自己的乡土根脉。正如序驾着指甲招魂,既用了现代的“城市空间”,又用了传统的“巫法仪式”,这便是现代与传统的“和解”。

当我们合上《四十岁的一对指甲》,眼前仿佛还能看到序驾着指甲穿梭于江城的夜空,听到《招魂》的古调在风中回荡,感受到桃木剑的寒光与凤凰的暖意。这部作品,以魔幻的笔法书写现实,以楚地的巫风唤醒传统,以人物的命运折射时代,最终完成了一场关于“灵魂救赎”与“信仰重建”的史诗。它告诉我们:在现代性的洪流中,我们或许会迷失方向,但只要不忘记自己的“文化基因”,不放弃对“灵魂归宿”的追寻,便总能找到回家的路。而“四十岁的一对指甲”,不仅是敏的救赎之舟,更是我们每个人寻找“精神故乡”的象征——它提醒我们:无论走多远,都别忘了,你的“根”,在哪里。

2025年10月20日星期一 维也纳石头巷子