深渊回响:在《房思琪的初恋乐园》中寻找救赎与防线

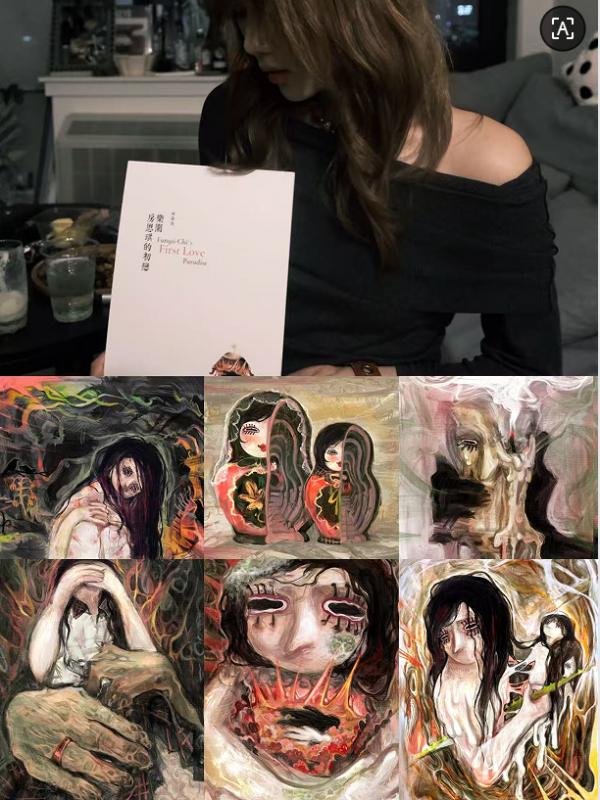

十月初,当列车穿梭在维也纳到布拉格的东欧平原,窗外的风景不断后退,我打开手机,神情专注地看着一本电子书。推荐者是一位在纽约留学的青年画家罗方子,她画了系列《房思琪的初恋乐园》插画,引起我的注意。罗方子的父亲罗吉文先生,把书中人物李国文万言忏悔录,发布到亲友群上,尽管我们知道这是读者捏造的,同时亦知道国人缺少忏悔能力,这样的杜撰,也是一种社会救赎,开启我们的心灵叩问,是必要的。

此次结伴去布达佩斯和布拉格同行者,还有几位年轻人,我顺便与他们作了讨论,看来,大家都被深深地触动了。大家了解这本小说,那些破碎的文字,却像沉重的烙印,深深嵌进每一位读者的灵魂。这部由台湾作家林奕含创作的小说,以近乎残酷的真实,撕开了教育权威下的黑暗,也让“师生性侵”这一隐秘的社会伤疤暴露在阳光之下。从作者以生命为代价的书写,到小说引发的全民反思,再到青年画家罗方子以画笔为武器的呐喊,这部作品早已超越文学本身,成为一面照见人性与社会的镜子。

我试图将从多个维度,走进这部充满痛感却又饱含力量的作品,探寻其背后的深意与启示。

一、生命与文字的重叠:林奕含的“自我献祭”

《房思琪的初恋乐园》之所以拥有震撼人心的力量,很大程度上源于它与作者林奕含生命轨迹的高度重合。2017 年 4 月 27 日,26 岁的林奕含在家中自杀,这个本该拥有无限可能的年轻作家,以极端的方式告别了世界,而她留下的这部唯一长篇小说,也随之成为人们解读其人生悲剧的关键钥匙。

林奕含在生前的访谈中曾坦言,小说中的房思琪,就是“另一个自己”。和房思琪一样,林奕含年少时热爱文学,对语言有着极致的敏感与敬畏,却在13岁时遭遇了补习班老师的性侵。此后的十几年里,她始终活在创伤的阴影中,抑郁症反复发作,多次尝试自杀。她曾在日记中写道:“我宁愿大家承认人间有一些痛苦是不能和解的,我最讨厌人说经过痛苦才成为更好的人,我希望大家承认有些痛苦是毁灭性的。”

这种无法和解的痛苦,最终化作了《房思琪的初恋乐园》里那些细腻却残忍的文字—— 房思琪在日记本上反复说服自己“我是爱老师的”,用文学的美感包裹性侵的丑陋;她在深夜里对着镜子撕扯自己的头发,试图将“纯洁的自己”与“被玷污的自己”分割开来;她最终陷入精神错乱,在疗养院的角落喃喃自语,再也找不回曾经热爱文学的模样。

林奕含的经历与房思琪的命运,就像两条相互缠绕的线,彼此渗透,难分彼此。她用文字将自己的创伤“重演”,不是为了博取同情,而是为了撕开那些被“师者尊严”“文学美感”掩盖的罪恶,让更多人看见受害者在深渊中的挣扎。正如她在访谈中所说:“我写这本书,是想告诉那些和我有相似经历的女孩,你们不是孤单的,你们的痛苦是真实的。”而她的自杀,更像是一场悲壮的“自我献祭”,用生命的重量,为这部作品增添了无法忽视的警示意义。

二、黑暗叙事下的人物群像:被摧毁的与未被拯救的

《房思琪的初恋乐园》没有激烈的冲突,没有夸张的情节,行云流水一般,却用细腻到令人窒息的笔触,讲述了一个关于“毁灭”的故事。小说以中国台湾地区的补习班为背景,聚焦于少女房思琪、刘怡婷与老师李国华之间的畸形关系,同时刻画了一系列在权力与欲望中挣扎、沉沦或沉默的人物,构成了一幅令人心痛的社会缩影。

房思琪是小说的核心,也是被毁灭得最彻底的角色。她出身优渥,热爱文学,对世界有着纯粹的向往。当李国华以“文学导师”的身份接近她时,她最初的敬畏与信任,最终变成了被侵犯的“突破口”。李国华用张爱玲的文字、胡兰成的典故,将性侵包装成“灵魂的共鸣”,逼迫房思琪接受“这是爱”的谎言。房思琪的痛苦,不仅在于身体的伤害,更在于精神的分裂——她既无法接受自己被侵犯的事实,又不得不按照李国华的逻辑自我说服,最终在这种矛盾中彻底崩溃。她的日记是整部小说最刺痛人心的部分:“我必须爱上他,否则我太痛苦了”“文学是最没用的东西,它不能保护我”,这些破碎的句子,记录了一个少女在黑暗中逐渐失去自我的过程。

刘怡婷是房思琪最好的朋友,也是“未被直接伤害却被间接影响”的角色。她与房思琪有着相似的文学爱好,却因为性格更泼辣、警惕性更强,躲过了李国华的觊觎。但她始终能感受到房思琪的变化——从最初的无话不谈,到后来的沉默寡言,从眼神里的光芒,到后来的空洞。刘怡婷曾试图追问房思琪发生了什么,却被房思琪以“你不懂”拒绝。她是小说中的“旁观者”,却也是“无力的拯救者”。

李国华则是小说中“恶”的化身。他表面上是受人尊敬的语文老师,精通古典文学,善于用优雅的言辞打动学生;暗地里却利用教师的权威,长期性侵多名少女。他深谙社会规则的“漏洞”——成年人对“老师”身份的信任,未成年人对性知识的匮乏,受害者对“名声” 的顾虑,这些都成为他实施犯罪的“保护伞”。他从不认为自己的行为是罪恶,反而将其美化成“对美的欣赏”,甚至在与其他老师的私下交谈中,炫耀自己的“战利品”。李国华的恶,不是一时的冲动,而是经过精心计算的、系统性的犯罪——他选择家境优渥、性格敏感的少女作为目标,用文学作为 “诱饵”,用威胁和心理控制让受害者沉默,最终将她们拖入深渊。

除了这三个核心人物,小说中还有两个值得关注的角色:许伊纹和郭晓奇。许伊纹是房思琪的邻居,也是一位文学爱好者,她本可以成为房思琪的“拯救者”,却因为自己深陷家暴的婚姻,自顾不暇。她能从房思琪的眼神里看到痛苦,却因为害怕“惹麻烦”,选择了沉默。郭晓奇则是另一位受害者,她曾试图向家长和学校举报李国华,却因为没有证据,反而被贴上“勾引老师”的标签,最终被迫转学。许伊纹的“沉默”与郭晓奇的“失败反抗”,共同构成了受害者所处的残酷环境——当整个社会都在回避、否认或指责受害者时,她们的反抗便成了徒劳。

三、全民反思的浪潮:从“个体悲剧”到“社会议题”

《房思琪的初恋乐园》自 2017 年出版以来,引发的不仅是文学界的讨论,更是一场席卷全社会的反思浪潮。这部小说就像一颗投入平静湖面的石子,激起的涟漪不断扩散,让 “师生性侵”“未成年人保护”“性教育缺失”等曾经被忽视的议题,成为公众关注的焦点。

在中国台湾地区,小说出版后不久,就有多位曾遭遇补习班老师性侵的受害者站出来发声,其中不乏知名作家、艺人。她们的讲述,印证了小说中情节的真实性,也让更多人意识到,房思琪的悲剧并非个例,而是长期存在于教育体系中的“隐秘角落”。

此外,小说还引发了对“权力结构”和“文化纵容”的反思。李国华之所以能长期实施犯罪,很大程度上源于教师身份带来的“权力优势”——在师生关系中,教师掌握着知识、评价和资源的主动权,而学生则处于被动地位,这种权力不对等,让施害者更容易控制受害者,也让受害者不敢轻易反抗。同时,社会文化中对“权威”的盲目崇拜,对“受害者”的恶意揣测,也为施害者提供了“保护”。当郭晓奇举报李国华时,有人说“她肯定是为了钱”;当房思琪精神失常后,有人说“她太脆弱了”。这种“受害者有罪论”的思维,让很多受害者选择沉默,也让施害者更加肆无忌惮。

《房思琪的初恋乐园》的出现,正是对这种文化的批判——它告诉人们,受害者不需要为施害者的罪行负责,真正该被谴责的,是施害者的罪恶,以及社会的沉默与纵容。

四、视觉化的呐喊:罗方子插画中的痛苦与反抗

当《房思琪的初恋乐园》以文字的形式刺痛人心时,青年画家罗方子选择用画笔,为这部作品注入了另一种力量。她创作的《房思琪的初恋乐园系列插画》,没有再现小说中的具体情节,而是以夸张、扭曲的视觉语言,捕捉了受害者内心的痛苦、挣扎与反抗,成为文字之外的“另一种呐喊”。

罗方子的插画风格深受新表现主义影响,放弃了写实的笔触和柔和的色彩,转而用强烈的线条、冲突的色块和扭曲的形象,传递出压抑、愤怒与悲怆的情绪。在她的作品中,人物往往失去了常规的比例——眼睛被放大,空洞得没有焦点,仿佛能看见深渊;嘴巴被省略或缩小,象征着“无法言说的痛苦”;身体被扭曲、融化,像是在暴力的压迫下失去了自我。比如其中一幅作品,画面中央是一个少女的形象,她的身体被自己亲手分成了两半,正如书中写到房思琪的自述:“我是从前的我的赝品。”无数个少女被从主体割裂开。背景的尖刺与黄绿色的混沌既象征着李国华的欲望与暴力,也象征着少女内心的痛苦与挣扎。

罗方子对“隐喻”的运用,让插画拥有了超越视觉的深意。她在创作中借鉴了小说里“俄罗斯娃娃”的比喻——许伊纹和房思琪,就像一大一小的俄罗斯娃娃,外表精致,内心却藏着无法挣脱的痛苦。在插画中,罗方子将这个比喻视觉化:一个穿着婚纱的“大娃娃”(许伊纹)和一个穿着校服的“小娃娃”(房思琪)相互嵌套,娃娃的内层布满裂痕,仿佛轻轻一碰就会破碎。这个形象不仅表现了两个女性的相似命运,更暗示了“女性集体困境”—— 在父权社会和权力结构中,很多女性都像这样的俄罗斯娃娃,被各种规训和暴力束缚,无法真正做自己。

色彩的选择是罗方子插画的另一大特点。她最初想用淡粉色和蓝色,表现少女对“初恋”的美好幻想,但在创作过程中,这些柔和的色彩逐渐被刺眼的红色、土黄色和死白色替代。红色象征着暴力、欲望与鲜血,是施害者的罪恶,也是受害者的痛苦;土黄色象征着压抑与绝望,像是深渊的颜色,让人喘不过气;死白色则象征着创伤后的空洞与麻木,是房思琪最终的状态。这些高饱和、强冲突的色彩,让观者在面对插画时,能直接感受到那种扑面而来的痛感,就像阅读小说时的感受一样。

罗方子曾说,她的插画不是“再现痛苦”,而是“拒绝沉默”。在创作过程中,她不断将自己代入房思琪的处境,感受她的愤怒、压抑与无助,然后将这些情绪转化为画笔上的力量。她希望通过这些插画,让更多人“看见”受害者的痛苦——不是抽象的文字,而是具体的、可感知的视觉形象。同时,她也希望通过插画传递“反抗”的力量 —— 画面中的裂痕,既是破碎的象征,也是“打破沉默”的开始;扭曲的身体,既是痛苦的表现,也是“拒绝被控制”的姿态。正如她在插画自述中所说:“艺术既是疗愈,也是抗议。

我希望观者在看到这些插画时,不仅能感受到痛苦,更能意识到自己有责任去改变这种现状。”她无比赞成菜宜文(台湾“清华大学”社会所硕士,自由作家)在书评《强暴是社会性的谋杀》中提到的:“让我们一起,拥抱那些被社会谋杀了的女人的思绪和感受,牢记这些感受,然后,好好地活下去。”

五、构筑防线:如何守护孩子的“纯净乐园”

《房思琪的初恋乐园》带给我们的,不仅是对悲剧的心痛,更是对“如何保护孩子”的深刻思考。房思琪的悲剧,不是一个人的不幸,而是整个社会在未成年人保护上的“失职”。要让世间再无“房思琪”,需要家庭、学校、社会和国家共同努力,构筑一道坚实的防线,守护孩子的“纯净乐园”。

《房思琪的初恋乐园》是一部痛苦的书,它记录了一个少女的毁灭,也记录了一个社会的伤疤;但它也是一部充满力量的书,它用文字唤醒了沉默的大多数,用生命推动了社会的改变。从林奕含的书写,到罗方子的插画,再到全社会的反思与行动。

我们看到的,《房思琪的初恋乐园》是一次文学强有力的呐喊,是对全社会敲响警钟,重视孩子的自我保护和性教育势在必行。

2025年10月8日星期三 维也纳石头巷子

冯知明,云梦泽人。从1984年开始文学创作,在出版社及各文学期刊出版或发表《扭曲与挣扎》(长篇小说)、《百湖沧桑》(长篇小说)、《四十岁的一对指甲》(长篇小说)、《云梦泽》(海外书名《生命中的他乡》长篇小说上、下卷)《楚国往事》(历史随笔)、《楚国八百年》(大陆简体版、海外繁体版);另有一套三卷《冯知明作品集》——《灵魂的家园》《对生活发言》《鸟有九灵》;台湾版散文集《童婚》;任3D动画片《武当虹少年》1-2季(52集)总编剧。各类作品共计500多万字。

作为资深出版人,几十年来曾参与过经典名作、通俗文学、武侠、故事、网络文学等多种文本的编辑工作。

《丢失了的城池》三部曲《绣船一号与雄起城》《无影人与雄起跃进城》《小妖精·影与雄起实验城》,最初构思于2003年11月,后几易其稿,初稿2025年10月于奥地利维也纳石头巷完成,近80万字鸿篇巨制,长达二十余年的构思与创作,试图用寓言体小说呈现一个民族近、现代史,值得期待。