诈骗犯和他的爪牙(二则)

铁板钉钉的诈骗犯和他的爪牙

01

团派头面人物诈骗案

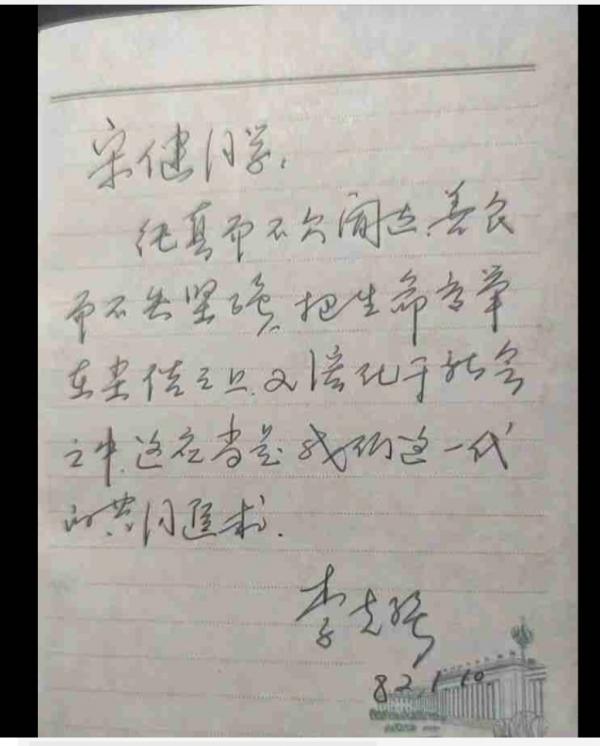

李克强去世不久,看到一网文贴出几行硬笔字, 称是李克强当年毕业时在一个同学的本子上即兴写下的临别赠言 (见下图)。第一感觉是字一般, 但 文不错。这几句话如果是即兴写下,有点才气。

再一想,觉得这文、字不匹配。字如其文,文如其字。字写成这样, 不该有如此文采。于是谷歌一下,果然, 这几句话另有出处,是一个叫艾明之的作家早年写的。

抄了一段他人的话,署上自己的大名。李克强这么做,算学术不端,还是品行不端?

有人会说,这在中国不是个事,顶多算个劣迹或瑕疵。可哈佛博士陈琳连类似的劣迹都没有,却被李克强的走狗、中青报匪徒通过诈骗手法,泼了一身大粪,身败名裂,社会性死亡,这算什么事?

02

团派走狗、中青报匪徒诈骗案

中青报的诈骗是如何开始的?(节选自“哈佛博士中国大陆历险记”)

有了这些铺垫之后,“凭什么相信他是哈佛博士”终于言归正传,开始出售假货了。记者煞有介事地记录她调查陈琳哈佛学位虚实的“艰苦”过程,但就是不提他们已经获悉方舟子调查的结论;不提他们已经与哈佛大学陈琳的另一个导师J. Stock教授通过话;也不提已经与陈琳前同事、北京理工大学老师核实过。而是低调地提到 “在哈佛大学的教授名单中,确实有一位 Robert Merton教授,曾于1997年获得诺贝尔经济学奖。但经与他联系,他却表示回想不起来曾经指导过一个叫‘Lin Chen"的学生”。原文相关部分截图如下:

Screenshot_2025-09-30-19-35-02-319.png

不难推断, 中青报这个Merton教授否定陈琳的证据是捏造的。这么大的人物否定了哈佛博士,中青报对此“铁证”应该如获至宝。记者不应该详细介绍他们是怎么联系Merton教授的,Merton 教授具体是怎么说的?都联系上了,不可能讲一句话就完事了吧?

中青报没有引用Merton的话, 这不符合它的“写作风格”。这篇文章中记者大量采用双引号引用被采访者的话, 以增加“可信度”/欺骗性,甚至包括纯粹捏造的话。比如,下文捏造的陈琳的话,也用双引号。

中青报没有引用Merton 的话,可能是因为捏造诺贝尔奖金得主的“原话”比捏造陈琳的“原话”要麻烦的多。

这个判断得到证实。中国青年报的文章很快就被打脸。文章抛出几天后,北京报记者从北京而来,采访了陈琳,详细了解陈琳与R. Merton的师生关系。她不信邪,“再度”联系R. Merton教授。不过,这次R. Merton教授没有说不记得陈琳,而是清楚地说明陈琳是肯尼迪学院的学生,他指导过陈琳的博士论文研究,陈琳在1994年获得金融领域的博士学位等等。这些细节纪录在北京报2002年7月3日发表的“证明哈佛博士”一文中。

附录: 李克强去世前后的一些事

2022年,一个海外简中网站开辟了"哈佛博士"板块。上了一、二十个揭露“哈佛博士事件真相”的帖,但几个月下来,点击几乎为零。

2023年1月,“是李克强指使中青报迫害哈佛博士吗”一文在板块贴出。文章依据事实、常识和逻辑, 分析了时任总理李克强涉及哈佛博士案的可能性。文章一经贴出,点击飙升,几个小时后过一、二千。

显然,这个帖子共青团中青报网络监听监控人员看过后,上报了有关部门,并被有关人员反复看过。这些人员可能包括李克强办公室的工作人员,甚至包括李克强本人。

2023年2月, 一个疑是中青报雇佣的打手在一个海外中文钓鱼网站的论坛上威胁陈博士,称要追杀他到天涯海角。

2023年3月,中青报一个编辑部主任在同一个论坛的讨论中写道:解决陈琳问题,要“出小兵,出弯谋”。透露了刺杀陈博士的企图。

2023年7月的一个晚上,陈博士在纽约曼哈顿一家餐厅用餐时,浏览该钓鱼网站一、二小时。餐毕离开后,遭到两名歹徒尾随、行刺(未遂)。显然,歹徒是从该钓鱼网站获得陈博士的实时地理位置信息。

遇刺未遂的第二天,陈博士向当地警方和FBI报案,并且在网上公开了参与策划谋杀的几个嫌犯名单和相关信息。陈博士的及时应对在一定程度上震慑或遏阻了共青团中青报更多的刺杀计划。

2023年10月,李克强猝死。

在随后的几个月,共青团中青报人员在网上对陈博士的围攻、诽谤大为收敛。