父亲的藏书和文革旧物

父亲的藏书和文革旧物

父亲离世前,一直对我说,他放心不下他的那些藏书,担心走后家里人当成废旧报纸卖掉,嘱咐我好好保管。

三年后的今天,我作出了一个重大决定,把父亲的专业科技书籍全部捐给他生前就职的大学,母亲也同意了。那些专业书籍大部分为老书,不少是上世纪五十,六十年代出版的,从专业知识的角度讲,过时了,但若从了解专业发展历史的角度来说,又非常有意义。捐给学校,或许还能派上一点点用处,可以告慰天上的父亲。

联系了有关大学,校方表示学校也正好需要收集这些旧的书籍资料,于是一拍即和,我的项目就开始了。

父亲的书架很高,快挨上天花板了。我搭上椅子,上上下下,搬下一叠又一叠的书籍,逐一登记,列表,装箱,工程不小。最老的专业书籍是上世纪50年代的,其中有很大一部分是俄文书,精装版,死沉死沉的。这些书反映了那个年代中国追随苏联的历史。那时的大学里都教授俄文,父亲的俄文能力让他可以流畅地阅读俄文专业书,并在20多岁时还翻译出版了一本俄文书。我不懂俄文,一个字母也不识,看见那些书就傻眼了,无法打出俄文字母,也就无法登记书目,总不能现在去恶补俄文吧!把那些书翻过去翻过来,正看反看,发现书的最后一页和封底之间都夹有一张小纸条,是该书的中文译名,这才松了一口气,好歹可以在书的清单里写下书名和出版年代。

看见这些厚厚的精装外文书,一片记忆悄然浮出。模糊记得父亲曾经带我去过成都春熙路新华书店背后的外文书店,那里有个隐秘的去处,出售国外书籍的影印本,也就是出售盗版书籍。那里面的书是国内悄悄印刷后再出售的,大概是因为没钱买版权,只能以这种方式引入国外的科技书。那些书籍印刷和装订都很精致,像原装本。如今突然想起此事,竟有些不确定是真实的还是我脑子里虚幻的,毕竟时间太久了!恍兮忽兮,会不会是我做的一个奇怪的梦?

除了俄文和英文科技书,父亲还有好些日文德文的书籍。这些书也有故事。文革期间停课闹革命,日子闲,大学里不少老师闲着也是闲着,就再生了一个孩子,我的好几个发小都添了个小尾巴弟弟妹妹。父亲则趁着不用上课,开始自学日文。每天早晨,全家还在睡懒觉时,他已经起床,作弯弓射大雕状,开始了他自创的早操锻炼,之后便唧里哇啦地读日文。他的日文和德文水平没有达到英文俄文的程度,但借助字典可以勉强阅读有关专业资料。从书籍的类别看来,父亲真是个非常努力,非常博学的人。大学毕业后,由于工作需要,他屡换专业,参与了学院里好几个新专业的组建,所藏的专业书自然也涵盖面极宽。这些书籍是他一生奋斗的写照。

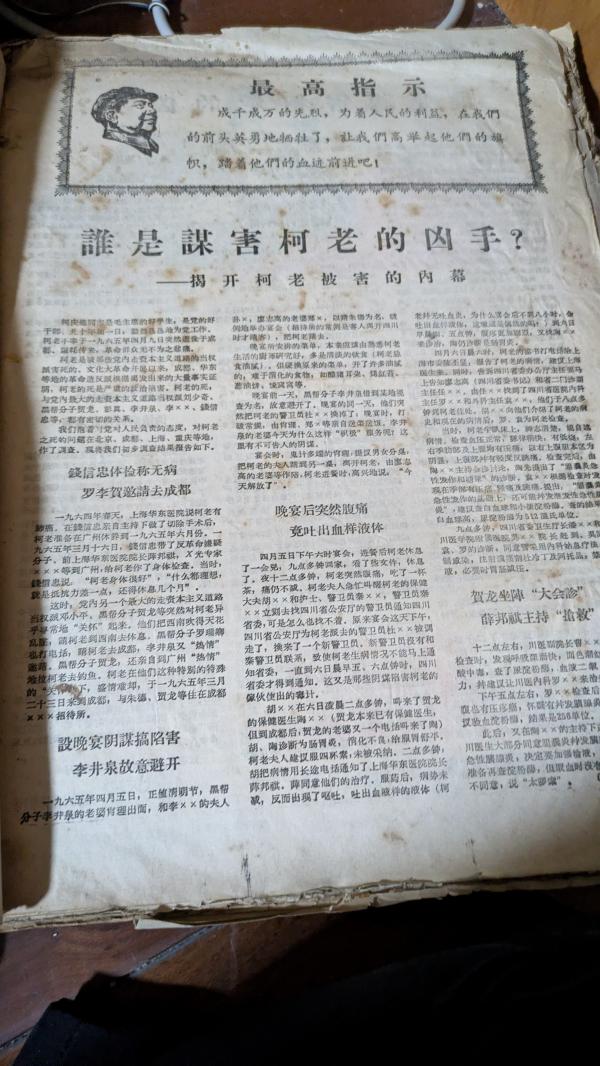

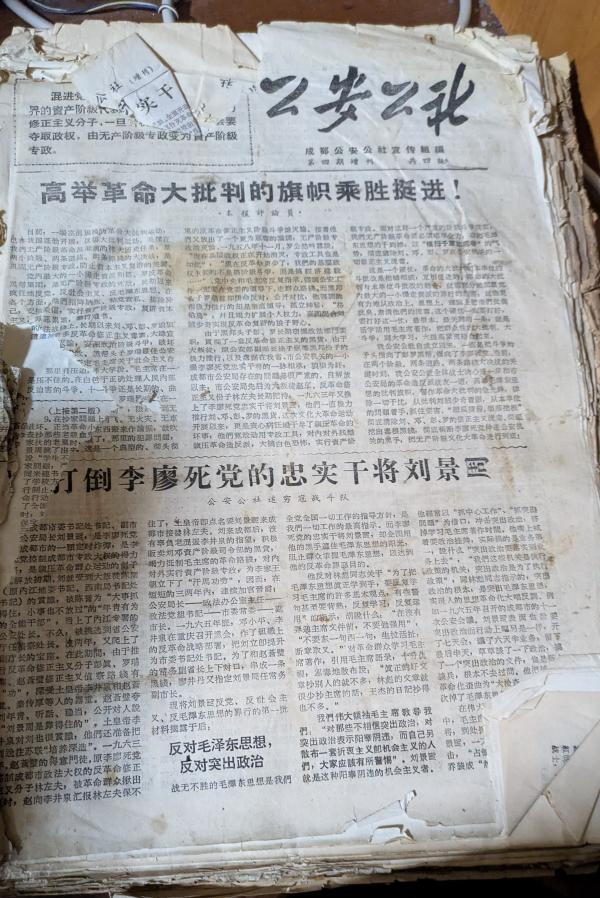

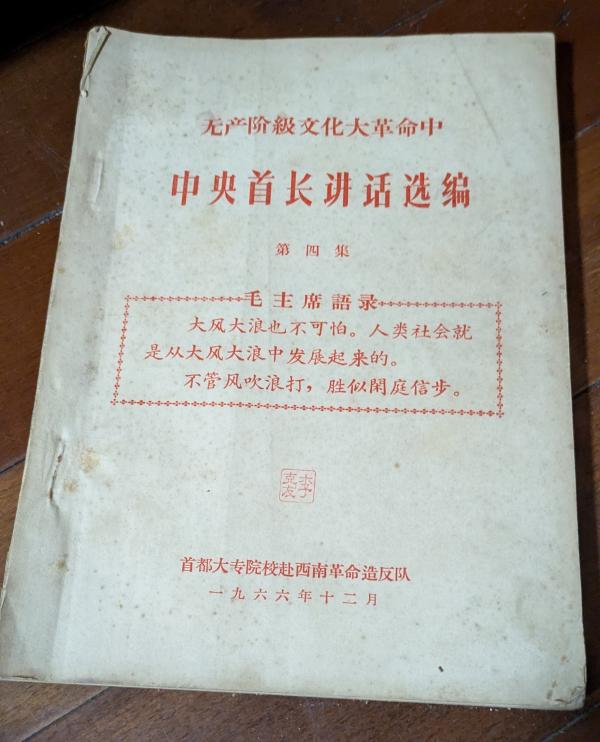

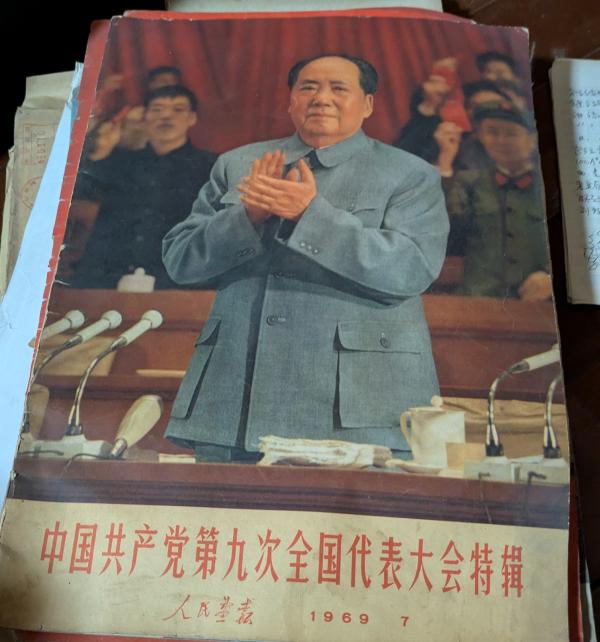

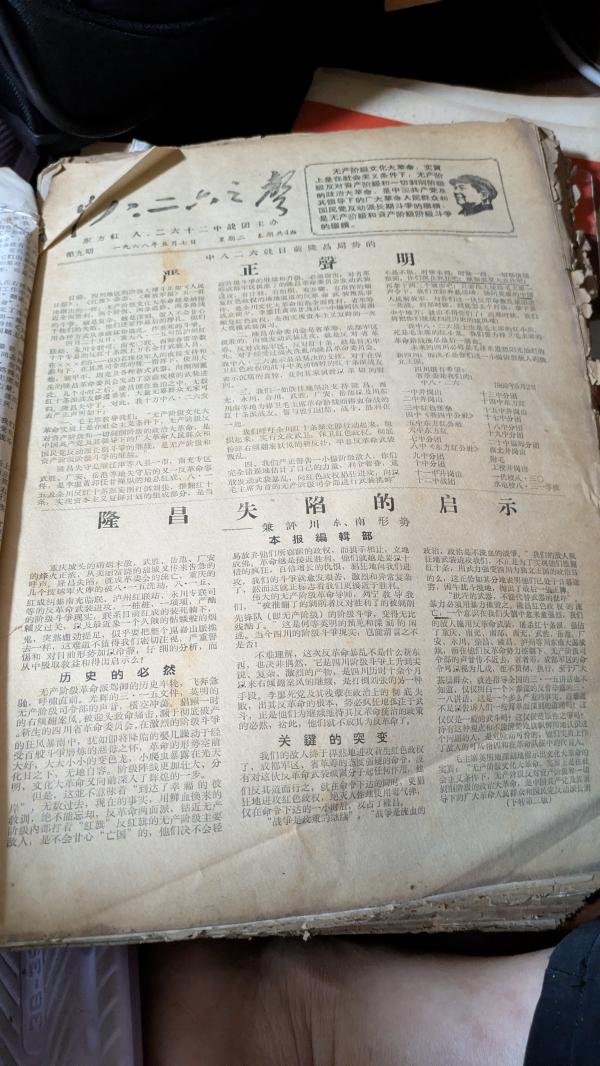

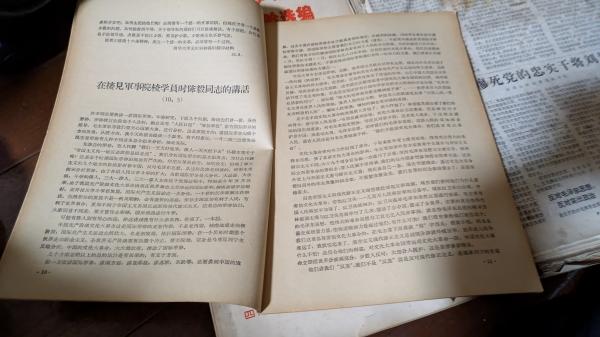

意料之中的发现是文革时期的小报和杂志。父亲喜欢收藏东西,什么也舍不得扔掉,家里收藏了不少文革小报。某年回国时翻阅旧物,曾再次看到“东风吹战鼓擂”之类的字样,之后那些报纸又不知被他雪藏到哪里去了,再也没有看到,直到现在终于在我的大清洗中现身。有小报,画报,还有文革期间中央首场比如陈毅的讲话。画报封面上伟大领袖挥手向前,他的接班人也挥着小红书紧跟在后,好一个魔幻世界重现。老父亲真能攒呀,攒下了活生生的一段荒唐历史。这些文革旧物,虽无捐赠给任何地方的打算,但也不会丢弃,只好又塞回书柜里继续保存。以后作何处理,尚未想好。塞回书柜/书架上的还有那些老伟人和新伟人们的大部头著作,还好,书柜有足够空间。

整理逝去老人的遗物,是一个很伤感的过程,这几年我一直不敢触碰。捐走他的书,像是捐走了他奋斗一生的记录,可这些东西若继续留在家里,随着我们的老去,最终都会变成废品,不是吗?

父亲的书堆里藏着很多的信件,有和他工作有关的,也有他和家人的来往信件,更有不少我出国后写给家里的信。翻开我自己的文字,从当年自己动笔写,到如今自己再读,一转眼就隔了几十个花开花落,经历了青丝白发,人间天上的变化。

看到那些被父亲保存得井井有条的旧物,想到那句话,自己的宝贝是他人的垃圾,不禁怅然。年轻时一点一点的积累,积累知识,积累财富,积累家产,积累经历,走时却什么也带不走,人生的乐趣恐怕就是在这个积累的过程之中,过程完结,一切归零。

“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”,无来由地想到了葬花词中的句子,个中滋味,难以道明,懂的人自然会懂。在如今这个快速变化的世界,愿意花时间认真清理老人遗物的人恐怕不是太多。步入老年的人,如何处理身前身后之事,值得早做思量。

补记:

今天把书送到了学校,共11箱。其中有一箱是手稿,其余都是书籍。如何把书送去,纠结了好一阵,最后决定用货拉拉,很满意。从我整理的书单上,学院有关部门的人已经发现有教科书的最老版本,并告知我这是学院第一次收到捐赠书籍。感觉多日的辛苦还是有价值的,终于了却了一件大事!

2025年10月14日

(谢谢来访,评论已经关闭)