跟着依娃走陕西——读依娃小说集断想八则

女作家紧紧盯着那些逃荒的妇女娃娃们深一脚浅一脚踉踉跄跄的步子、敲开的没敲开的每一扇门。她的这些作品,不会混同于中文世界任何一位作家的任何一部作品。它列在文坛,就填补了一项认知空白;它竖在图书馆,就撑起了一角记忆空间

老高按:几个月前读到美籍华人女作家依娃的小说集《走陕西》,颇有所感,断断续续写下了八则断想,定了个总题为“跟着依娃走陕西”。文章虽不尽如意,后来还是被作者确定为她这本书的序。现在该书已经正式由博登书屋出版了,在这里刊登我这八则断想,希望更多读者能关注这本书,关注依娃寄予最深切同情的逃荒的妇女儿童。

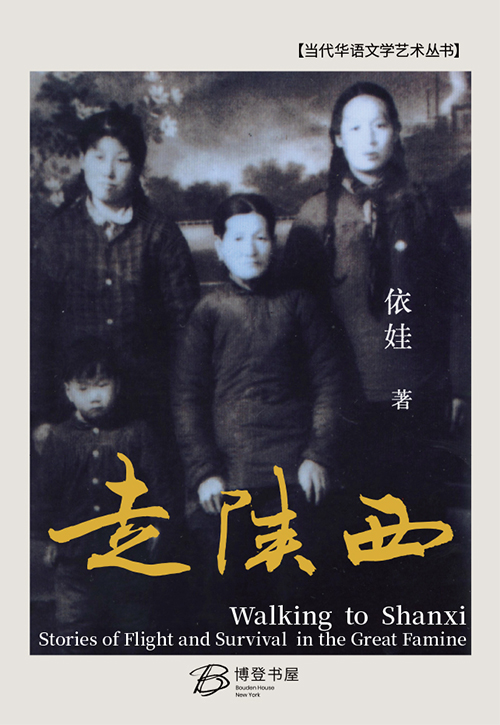

依娃小说集《走陕西》由博登书屋出版。

认识依娃已经十三年了,虽然好几年之后才见了面。今年年满花甲的依娃,母亲是一位从甘肃来到陕西的逃荒女。但一直到四十多岁,依娃对姥姥、妈妈的伤心史都没有关注。后来她读到杨继绳的《墓碑:1958—1962年中国大饥荒纪实》,大感震惊,尽管似信非信,但联想到了母亲常常说到的“我是叫花子”,终于启动了寻访大饥荒受难者的沉重工程。

依娃(左)与她曾经是“叫花子”的母亲近照。

她经过几年由近及远的调查采访,先后整理出三本口述历史:《寻找大饥荒幸存者》《寻找逃荒的妇女娃娃》《寻找人吃人见证》,由明镜出版社出版,被俗称为“大饥荒三部曲”。依娃由此赢得不少人的赞许乃至获得若干奖励,如首届新世纪华人文学奖等,还应邀到哈佛、到华盛顿等地的华人文学团体演讲。但是也不出意外地遭到磨难,导致被迫中止继续回国调查,无法继续写出“大饥荒三部曲”的续篇,她只好改弦更辙,于是我们就读到了《走陕西》这部小说集。

大饥荒是中共建政七十六年岁月中无可掩盖、更无可粉饰的极其惨烈的浩劫,尤其是人口下降最严重的四川、河南、甘肃、安徽、山东这几个省。到现在仍有不少人认定大饥荒是“反动势力的凭空捏造”。我最不能理解的是其中不乏有获取信息能力、更有机会接触内部机密资料的资深学者和相当级别的媒体主管,竟一口否定《墓碑》和许多学者根据大量资料推算出饿殍高达数千万是“造谣抹黑”。前几天我读到前中央监察委1961年任命的安徽饥荒调查组组长李坚之子的文章,他根据父亲的翔实回忆说,父亲当年冲破省委的重重阻挠,调查出,安徽省在饥荒中饿死350万人——但李坚在向上级的最终汇报中,留了余地,只说是300万人。

今天的中国,正在翻开新页,但我们怎能忘却这血渍斑斑、泪痕斑斑的旧页!

依娃与墓碑作者杨继绳合影。

跟着依娃走陕西

◆ 高伐林

依娃:

终于读完了你的《走陕西》。

我说“终于”,因为这部小说集,尽管文字流畅,情节跌宕,让我被每篇作品中人物的命运紧紧抓住,但是不得不每篇读完之后都大喘一口气,好好定一定神,才能再翻开下一篇。

现在,读完了全书,我也得好好定一定神,再断断续续写下我的读后感。

断想之一

是的,这不是能轻轻松松读完的文字——我这么说,希望不至于会让一些读者打退堂鼓吧?但是如果我不指出这部书的沉重,我就是在对你、也对读者撒谎了。

通常人们对阅读小说的心理预期是什么?许多人可能会不假思索地说:审美呀!

没错,除了消遣解闷,我们期待着扑进眼帘的是作者精心结撰的优美文字:辞汇的光彩,句式的韵致,每个字如精雕细凿的钻石,每段话又如随物赋形的流泉;读者更期待沿着作者设置的文字坐标,被一步步带领到以人物、景物、意象等等建构的第二时空中巡礼、流连,见识广阔的社会层面,探知精微的人心褶皱,从而唤起形象思维,产生情感共鸣,使自己的心灵得到愉悦、净化和升华,用更富感性的方式理解世界与命运……

但是,你这位自称的“野生作家”,捧出的作品集,读者迎头撞上的是什么?

读你的小说,与其说是“审美”,不如说是“审丑”,“审惨”,“审恶”,“审假”——

就从开卷第一篇《小姐妹》这篇小说中举例吧:

牛车刚刚经过,香香指着尾巴翘起,肛门撑开,拉出一团又一团粪的牛勾子。新鲜的牛粪湿呼呼地落在地上,还冒着一些白气,距离我们不到两尺远。我真希望牛勾子里拉出的那几团是我妈刚刚蒸出锅的玉米面发糕,烫得手里捧不住。

“姐,玉米!牛屎里有玉米哩!”

娃娃的眼睛是针尖尖。香香挣脱我的手,兴奋得小跑起来,几乎是扑向那一堆牛粪,甚怕谁给抢着去了。她远远地就看见牛粪里混杂着没有消化的玉米粒,完整的玉米粒,金子一样诱人。香香蹲下来,两只手就在牛粪里抠,抠出一颗往嘴里送一颗,抠出一颗往嘴里送一颗。我没有迟疑一下,像香香一样硌蹴下来,在还温热的牛粪上抠出一颗往嘴里送一颗,抠出一颗往嘴里送一颗。香香的手很快,我的手更快,香香害怕我抠多了,她吃不上。我害怕香香抠多了,我吃不上。

这写的是什么?庄户人一对饿极了的小姐妹,争着抢着,从牛粪中抠出牛没有完全消化的玉米粒,抠出一颗,就忙不迭地往自己嘴里塞一颗!

解决了温饱、实现了小康的当代人,不敢站上体重磅秤、为腰带撑到最后一个孔而烦恼的当代人,读这样的描写,难以理解、难以想象,更难以置信。

严酷得让人咋舌、冲击甚至突破读者心理忍受阈值下限的文字,与任何“魔幻主义”“黑色幽默”无缘。

类似这样的文字,每一篇都有。这不,随手一翻,《甘谷尕娃娃》中写大人孩子只能“吃牲口都咽不下去的”荞麦皮玉米芯,屎硬得像铁豆子,只能用手指伸进肛门“一点一点往外抠”,以致饿殍遍地之际,不少人竟是胀死的……

这样的小说,是否儿童不宜?是否过敏体质不宜?是否洁癖者不宜?

你是一位恐怖小说家吗?虽然笔下世界并没有超自然的恶魔厉鬼,却聚拢比恐怖小说还要恐怖的氛围;你是一位灾难小说家吗?虽然并不展示灾难的骇人全景,却从日常事物的微观上,对我们一一指点灾难的狰狞面相……

断想之二

不,你的小说并没有吓退我。真实,对我有强大的吸引力。

真实是我们这些读书人,经常提起的一个话题,连带着也会讨论实录与虚构的界限。

在美国图书馆中,fiction(虚构)和non-fiction(非虚构)两大类图书分得清清楚楚。这个区别中国人也不难懂,那就是《三国演义》与《三国志》的区别,前者是罗贯中创作的通俗小说,后者是陈寿撰述的历史专著。

到了当代中国,增加了一个因素:政治权力。情况就复杂许多,我们看到了两种相反的现象:一种,明明是纪实,偏说是虚构;另一种,明明有虚构,偏说是纪实。

前者,一个最突出的例子是:作家杨显惠调查甘肃夹边沟近三千劳教人员(多是被打成右派的知识分子)饿死大半的悲剧,一步一个脚印地采访幸存者和死者家属,如实写下他们受到非人折磨、走向死亡的经历。但他的第一篇文稿,在《上海文学》2000年7月号上发表,放在小说栏目;此后每月一篇,结集为《夹边沟记事》,也标为“小说集”。原因是不言而喻的:良知不允许作者与编者视而不见、缄口不言,但是这样血淋淋地撕开毛泽东时代的巨大伤口,又政治风险极大。他们不得不披上“小说”这件斗篷来掩护,增加一点安全系数。杨显惠说:若标明“是纪实文学、报告文学,压根儿没法发表。写成小说,编辑发的时候胆子就大了”。

后者,明明有虚构,偏说都属实,例子就太多了。中国改革开放之后,报告文学蔚为大观,无不强调“真人真事”,“完整披露真相”,“作者回忆亲历”“当事人坦承内情”……纪实类书籍销售量远远高出小说类,令作家们纷纷顺应市场,打起“真实”这样的招牌,让读者心甘情愿地掏腰包,其实,唉,此类书中充满了“合理想象”——“合”什么“理”?你懂的。

简而言之:

明明是纪实,偏说是虚构,主要为避开政治权力的钳制,寻找监控稍微松动的缝隙;

明明有虚构,偏说都属实,主要为迎合市场消费的喜好,贴近更有经济效益的卖点。

而你的这部作品集,好就好在大大方方、实事求是地标出:它们是小说。你没有必要用“纪实作品”来标榜,招徕读者,也用不着以“虚构作品”的名义来规避中国大陆的政治风险,它们肯定不可能在当下的中国大陆出版。

经历过那个年代的过来人如我,才不管你标明是“小说”还是别的,读你这些作品,我只感到:山是真山,水是真水,人是真人,穷是真穷,饿是真饿,呻吟是真呻吟,呼救是真呼救。

断想之三

这些故事引起我注意的另一个特色,是荒诞。

这岂不是自相矛盾?刚刚说了吸引我的是真实啊。

荒诞的真实,真实的荒诞。那个岁月就是这样矛盾,将荒诞深深地掺和在真实之中。哪里还需要运用“荒诞派”的先锋手法,写实地描写,就向读者呈现出了荒诞的面貌。

荒诞来自一组又一组惊心动魄的反差:官家口号与民间灾情的反差,家人伦理与求生欲望的反差,报章卫星与幕后猫匿的反差,乃至基层掌权者骄横与愚昧的反差,农民们勤劳终生与命运不幸的反差。

到火车站领回一个素不相识的女人当媳妇,“彩礼”就是两个黑馍;孤儿兄弟俩挨家登门求人收养,年幼无知的弟弟却比哥哥更抢手……细想一下,哪一个故事不荒诞!?《人贩子张广禄》,更堪称荒诞的样板:

张广禄迫于生存压力,把女儿丫丫送到几百里外的陕西——其实就是卖到陕西,换了几十斤玉米,想背回甘肃家里磨成面,加上些榆树皮、玉米芯面,就能让老婆和儿子毛蛋一家三口对付上一个多月。不料,就在要检票进站上火车的时候,被检票员拦下了——

“好像是玉米嘛?”检票员捏了捏口袋,口吻严肃地说:“同志,根据陕西省委的文件,任何私人不能以任何理由任何形式携带小麦、玉米、谷子、豆类等杂粮出省,一旦发现,当即没收。少量的批评教育……玉米,你不要想背出我陕西,陕西的粮食是给陕西人吃的,不是给甘肃人吃的。”检票员一把拉下张广禄背上的粮食口袋。

“同志,我求求你!求求你!行个好,让我背回去。我天水老家遭了灾了,地里没有打下粮,没有吃的。我婆娘娃都等着我回去,等这些粮食……”张广禄急哭了,隔着镜片都能看见他眼中的泪水,他不敢说自己的老父亲老母亲一夜就一起死了,不敢说村里一家一家的死绝户了,不敢说甘谷的火车站上天天拉饿死的人,更不敢说这些玉米是用自己十二岁的丫头换来的……“同志,这是救命粮啊!”

“呲——!”的一声,玉米袋子被扯裂了,玉米一下子倾泻而出,黄灿灿的散落一地……

几十斤救命粮在火车站被哄抢一空,他还被收容了十多天。好不容易回到家,家门却都大敞开,空无一人。本家婶子告诉他:“你回来迟了,娘们俩逃活命去了。”

作者写到这里感叹:“老天爷真会开玩笑”——这是多么残酷的玩笑!

我们这代人彼此回述、我们对后人谈起大跃进岁月,往往重点放到“火红年代”的荒诞无稽上,什么“深翻三尺”、“狗肉汤浇地增加肥力”、“亩产十万斤稻谷”,还有郭沫若、周扬主编的《红旗歌谣》中那些所谓“革命浪漫主义民歌”:“稻堆堆得圆又圆,社员堆稻上了天,撕片白云揩揩汗,凑上太阳吸袋烟”……

(你的文字唤起我的回忆:八九岁时随父母回湖北鄂城老家,一片灰黄的歪歪倒倒的农舍土墙上,用石灰刷上白得耀眼的标语:“共产主义是天堂,人民公社是金桥!”懵懂的我,第一个念头就是好滑稽!)

大跃进大饥荒确实太脱序出轨、太离情悖理,正常人乍一看去,必然先注意到其外在的戏剧性。然而,这虽是闹剧,更是惨剧!你的小说,写出偶然中的必然,写出无常中的正常,让我们哑然失笑的瞬间体验到深入骨髓的悲凉哀痛。

断想之四

记叙那个年代里有名的无名的知识分子痛苦遭遇的书,已经出版了不少——当然,再多也不多,那个时代摧残学人、毁灭文化的罪恶与苦难,罄竹难书,多多益善,没个够!

然而,展现那个年代里中国底层农民悲惨命运、以“饥荒”为题材和主题的书,却少之又少;这些书中,多是像李世华《共用的墓碑》那样的回忆录,而创作小说、无论长篇中篇短篇,数量很少——是这一群体、这一题材的难度,让作家们踌躇再三吗?而这些小说,无论莫言《红高粱家族》、李锐《厚土》、朱晓平《桑树坪纪事》,尽管不乏以地地道道、土生土长的农民为主角,却都涵盖百年沧桑,浩叹数代悲剧;至于聚焦他们在惨烈之最、绝望之最的大饥荒中九死一生的经历,恕我孤陋寡闻,我实在想不起来。

而这,正是你的小说不可取代的独特价值所在:这是迄今唯一一本小说集,描写大饥荒中“弱势群体中的最弱势群体”妇女和孩子逃荒求生,实在是太稀缺、太珍贵了!

你笔下的主人公身份各异:被“炒豆子”(一种农村人自创的酷刑)斗死在黎明前的农妇,千里扒车乞讨求人收养的孤儿,到火车站前盘桓,梦想捡一个饥不择食的异乡女子当媳妇的光棍……还有名声难听却被众人感激的人口贩子,受命“救援”妇女回原籍却引发怨恨的工作组员。他们多属于中国人数最多、地位最低的群体,都是大饥荒中的受难者,都是你的亲人,你的长辈,你的乡党。你怀着炽热的冲动,紧紧盯着他们深一脚浅一脚踉踉跄跄的步子、敲开的没敲开的每一扇门。你的这些作品,不会混同于中文世界任何一位作家的任何一部作品。它列在文坛,就填补了一项认知空白;它竖在图书馆,就撑起了一角记忆空间。

断想之五

作为一位美国华人女作家,十多年前,你亲身演绎了如何追寻真实。一年又一年,自费每年回到中国,前往甘肃、陕西农村和城镇调研,先后出版过“大饥荒三部曲”的口述记录:《寻找大饥荒幸存者》《寻找逃荒妇女娃娃》《寻找人吃人罪证》,引起国内外读者的广泛关注,震惊了当时的我。

没有人确切地知道你付出了多大牺牲。你笑言自己是“调研个体户”,“没有学历、没有职称、没有团队、没有助手”,没有向任何机构申请过项目经费,没有向任何人开口求得经济援助,不辞劳苦,不畏艰辛,跋山涉水,走乡串户,从汗水到汗水,从泪水到泪水。

这个调查采访的课题本身,让你面对的难度加倍:第一,如此敏感、揭疮疤的课题,怎么可能得到当地政府的支持帮助?他们不理睬、不过问,你就算烧高香了;第二,课题决定了你的调查对象绝大部分是文盲,表达能力受到很大限制;第三,大饥荒毕竟过去了半个世纪,即使是当年刚能纪事的孩子,现在也年过花甲,他们的记忆被岁月磨损得还剩多少?

你为什么从一个文艺爱好者大步跨越到历史记录者?我记得你说过:因为你逃荒的母亲给了你饥饿基因,一旦知道了身世,就激活了对苦难乡亲的爱,激活了追寻真相的决心!那段日子,你经常陷入悲伤、难过之中。但是,乡亲们的苦难,又给你无限的力量,让你坚持写下去:“我要和大饥荒受难乡亲一起受苦,我就当我饿死了,又活了,我要写。……感谢上帝安排让我做这份‘苦差’!”

三部口述历史,凝聚了你的汗水,更沉淀了大饥荒受难者、幸存者的血泪,为探寻、反思半个世纪前中国大地上那场骇人听闻的惨剧,增添了实实在在的证据。

断想之六

事过十来年,你为什么又从一个历史记录者,跨越到小说作家?

一目了然的原因,是撞上不可抗的障碍,再回大陆继续调查已经不可能。你不得已才扬长避短,转而在丰富素材的基础上写作小说。

仅仅是这些原因吗?大千世界,可写的题材成千上万啊,为什么你还是固执于大饥荒?

你的这一步跨越,有迹可循。在投入口述实录的阶段,你就说过:“(杨继绳等学者)他们从宏观上披露和研究,我是从对一个个的个体生命的关注着手,不研究数字、百分比等等。我要写出一个人、一个妇女、一个家庭在大饥荒中的遭遇、经历、心理历程--不只是吃或者死。我是写'人',写他们的痛苦、感情、血泪。”

当一个小孩伸出小手说:“妈,我饿得很,我要吃馍。”可母亲给不了,眼看着孩子活活饿死……我就想,我也是一个母亲,我怎么办?人间最悲惨的事,莫过于一个母亲亲眼看见自己的孩子被活活饿死!(《依娃答记者问》)

你道出的正是艺术创作的铁律啊:关注人,关注个体,关注人的情感和人际关系。从投身口述实录转到创作小说,正是水到渠成!

真实,并非文艺作品的优质证,却是文艺创作的及格线。从纪实到虚构,我看到了你摸索、探寻这二者不同和相通的可贵努力,一以贯之的,还是你的初衷:要探究真实,要升级真实——从事件的真实转移到人物的真实,从历史的真实伸延到心灵的真实,从生活的真实升华到艺术的真实。

断想之七

不知道你会不会庆幸:推出这么一部小说集之前十年,就先出版了三册沉甸甸的口述纪实?如果没有"大饥荒三部曲"垫底,可想而知,那些硬是闭着眼睛咬定“大饥荒是境外反动势力造谣”的人,会怎么煽动对那场惨烈灾难半信半疑的读者,朝这部小说集泼脏水了!

一些人怀念毛泽东时代的人民公社,想象那个“乌托邦”没有贫富不均,没有贪官恶吏,没有特权霸道,只有一大二公的优越性、集体劳动的欢笑声。他们真是大错特错!苦难不过被时间和官方描绘加载了滤镜、打上了柔光。真实的毛泽东时代的人民公社,被有良知的学者恰如其分地称作“农奴制度”,而六十年前的大跃进-大饥荒年代,更是连求做农奴都不可得的年代。

把鲁迅的告诫铭刻于心吧:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”

断想之八

2024年布克奖得主、英国作家萨曼莎·哈维(Samantha Harvey),在其一部纪实作品中,提到了皮拉罕人——生活在巴西的一个部族,被称作“世界上最幸福的人”。他们只活在当下,每人都只关注自己亲身经历和目击的事件。他们的语言没有过去时态和将来时态,描写时间的词语少得可怜——他们幸福的“秘诀”,原来就是不理会历史。

我们愿意这样吗?我们应该这样吗?我相信你绝对不愿意,我也绝对认为不应该!隔绝历史(且不说是否真做得到),固然过去的痛苦不再埋进现在,成为不时发作的病灶,也不会成为影响未来的隐患;然而过去的经验教训也就不会成为现实的镜子,更不可能指引一代又一代人,避开覆辙,绕开陷阱。

皮拉罕人那种幸福,我们是不需要的。我们需要记忆的痛苦、智慧的痛苦——那也就是"真实"的痛苦。正是在这一意义上,我希望大家都来读一读你的《走陕西》,都来跟着依娃的笔走陕西,哪怕走来沉重。这是大饥荒受难者的血泪凝成的沉甸甸的警号:永远不要让远去的那个噩梦,死灰复燃;永远不要让我们的后代“吃二遍苦,受二茬罪”,再次踏上饥饿与死亡的逃荒路。

《走陕西》封面上的人物之一牛俊娣近照,时年87岁。

近期与相关文章:

译者眼中先天下之忧而忧的作家,戴上了诺贝尔文学奖桂冠

她把毛泽东时代的苦难告诉世界

专访大饥荒调研者依娃的开场白和结束语

想起电视剧里说的:“你爷爷一失误,我爷爷就要饭”

川普起诉媒体、天价索赔,算不算打压新闻自由?

狂热分子,极左和极右本是同一种人

这一场白宫晚宴可能影响美国未来,值得详加解读

介绍孙立平两篇短文:瘆人危机前景下的“哄你玩”

订正一个民间失实之辞也并不是轻而易举的事

阅兵就阅兵吧,怎好意思说是纪念“抗日战争胜利”?

中国的左右之争与西方的左右之争不是一回事

川普治国:美国的自由市场体系正被强扭向国家资本主义模式