查理桥上的人间烟火:捷克布拉格的黄金时代与不屈精神

序言:与“欧洲之母”千年古城的深度拥抱

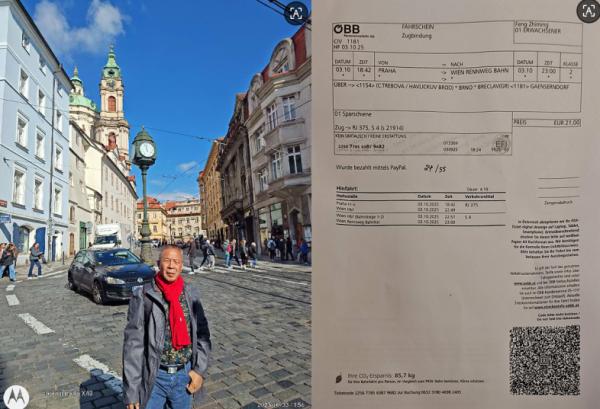

这座被尼采称为“欧洲皇冠上的宝石”的城市——布拉格,以其千年的历史厚重与巴洛克的浪漫光影,吸引着无数旅者。2025年10月3日,我们一行6人凌晨4点出发,从维也纳到捷克布拉格,需要4个多小时车程,加上晚点一小时,中途,从维也纳到布热茨拉夫小城转车,要等半时间,好在返回时直达维也纳,到家已经深夜12点了。

布拉格是150万人的一个中型城市,这天,阳光充足,在布拉格城堡吃自带的面包,晒温暖的秋阳,使人十分惬意。从火车总站,买了两个单程票,先去圣尼古拉城堡,从这里绕道上山,约20分钟的山路,到了布拉格城堡,此处可俯瞰整个城区。

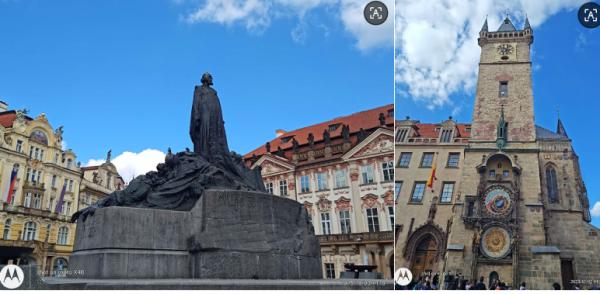

从城堡绕另一条道下山,到查理大桥,游人摩肩接踵。第三站便到旧城区,最著名的景点就是老城广场。始建于 12 世纪,是布拉格老城的商业与社交中心,见证过胡斯运动、宗教改革等重大历史事件。天文钟由钟表匠汉努斯设计建造,二战时遭纳粹破坏。两者共同构成布拉格最具历史底蕴的公共空间。

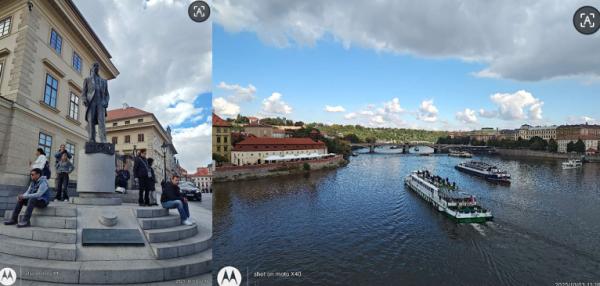

最后,我便带着朝圣的心情,去参观卡夫卡的雕像,已经有许多旅人在此打卡,他是一位用德语写作的布拉格犹太裔作家,其作品揭示了现代人的异化与焦虑,对20世纪文学产生了决定性影响。我的文学观念,受两个人的影响颇深,一是这位卡夫卡,他笔下描述出的荒诞,极尽真实之能事,卡夫卡是现代文学的鼻祖。另一位是安徒生的童话《皇帝的新装》,成长的过程中,发现成年人的世界亦如这位裸体皇帝,却用一切谎言来掩盖自己的丑陋。

米兰·昆德拉与布拉格有着千丝万缕的联系,应是深厚的精神联结,可是他在母国不受待见,大概除了书店有他的书外,无一纪念地,不免令人失望。我想到了奥地利两位诺贝尔文学奖得主,一是耶利内克,一是汉德克,他们同样在祖国遭到冷遇,看来作家的批判精神,都为官方所忌讳。

从这里步行到了两个撑伞人在半空中跳舞,我不知这创意有什么好,同样围观拍照者众。最后一站,通过小红书上搜寻了一家评分4.4分的捷克小酒店,吃了著名的美食——猪肘子,大快朵颐,返回火车站,6点40分上车,一天的行程完毕。

这一天,从计步器上了解,我们走了近2万步,紧张、兴奋,感受良多。

布拉格一日之行,正是对这座“欧洲之母”的一次深度拥抱。从清晨的舟车劳顿,到午后的金色阳光,再到夜晚的醇厚猪肘,每一个步履都踏在了历史的肌理之上。

一、波希米亚一日光影:国家历史重大变故速览

捷克共和国地处欧洲中心,是一个内陆国,国土由历史上的波希米亚和摩拉维亚两部分构成。周边群山环绕,形成了天然的防御屏障,使其文化得以独特发展。境内河流如伏尔塔瓦河,是中欧重要的水路通道。

在历史上,捷克经历了数次重大变故:

哈布斯堡统治下的“黑暗时代”:1620年的白山战役失败后,捷克王位落入哈布斯堡王朝手中,失去了近三百年的民族独立,经历长期德语和天主教统治,民族精神在乡村艰难维系。

共和国的诞生与终结:1918年,捷克斯洛伐克共和国成立,摆脱帝国统治,是中欧重要的民主国家。然而,1938年慕尼黑协定导致捷克领土被割让,标志着西方对纳粹的绥靖政策达到顶峰。

“布拉格之春”的血色镇压:1968年,捷克改革派试图推行“有人情味的社会主义”,却遭到苏联及其盟友的军事入侵,改革被残酷镇压,国家进入“正常化”时期。

天鹅绒革命与和平分立:1989年,捷克斯洛伐克通过“天鹅绒革命”和平推翻了受苏联扶植政权的统治。1993年,捷克与斯洛伐克和平分立,成立了独立的捷克共和国,成功融入欧洲民主和经济体系。

二、历史的凝固:伏尔塔瓦河畔的宏伟古迹

布拉格的精华在于其完美保存的中世纪古迹群,它们不仅是建筑的实体,更是历史的见证者。本章将侧重于古迹的宏大叙事。

1.布拉格城堡

城堡始建于9世纪,最初是波希米亚王子的防御要塞,后成为捷克王室的宫邸和政治中心。在查理四世(卢森堡王朝,布拉格的“黄金时代”)时期进行了大规模的哥特式改建。1992年被列入世界文化遗产,至今仍是捷克总统府所在地。

城堡被誉为“世界上最大的古城堡”,占地45公顷,是一个集教堂、宫殿和庭院于一体的建筑群。其风格融合了罗马式、哥特式、巴洛克式等多个世纪的建筑语言,形成了层次丰富的天际线。内部的弗拉迪斯拉夫大厅曾是骑士比武的场所,是中世纪世俗建筑的典范。

圣维特大教堂:作为城堡群的核心,这座哥特式大教堂从1344年开始修建,历经数百年才最终完工,其精美的飞扶壁、高耸的尖塔,以及内部巨大的空间,是波希米亚宗教艺术的巅峰。它不仅是历代国王的加冕地,也安葬了捷克多位君主和主保圣人。

2.查理大桥

大桥于1357年由查理四世下令建造,用以取代被洪水冲毁的朱迪思桥,是中世纪连接布拉格老城和城堡区的唯一通道,其战略和商业意义非凡。

这座长达520米的石拱桥由16个半圆形拱券支撑,其桥面铺设着历史悠久的石板。桥的两端矗立着哥特式的桥塔,特别是老城桥塔,被认为是世界上最令人惊叹的哥特式建筑之一。大桥本身就是一项宏伟的中世纪土木工程,体现了当时布拉格作为帝国首都的强大国力。

桥上的30尊雕像群并非最初的古迹部分,它们是17-18世纪巴洛克艺术的产物,但正是这些圣者雕像,使大桥具备了“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”的独特地位。这些雕塑中,圣约翰·内波穆克雕像下的浮雕被视为吉祥的象征,成为游客的“打卡”地标,体现了世俗愿景与宗教艺术的交融。

三、文化与信仰的巴洛克交响:老城中心的艺术瑰宝

本章侧重于布拉格老城区的文化与历史意义,它们共同构成了这座城市浪漫而神秘的灵魂。

1.圣尼古拉教堂

这座位于小城区的圣尼古拉教堂是捷克巴洛克建筑的巅峰之作,由丁岑霍费尔父子两代建筑师耗时半个多世纪(1703—1755年)完成。它不仅是宗教建筑,更是哈布斯堡统治时期天主教反宗教改革运动在艺术上的体现。

教堂内部装饰极其华丽,其65米高的巨大穹顶绘有巨幅湿壁画《圣尼古拉的荣耀》,色彩富丽堂皇,充满了巴洛克艺术特有的动态张力与戏剧性光影。教堂内还拥有欧洲最大的管风琴之一,莫扎特(Mozart)曾在此演奏,至今仍是古典音乐会的重要场地,体现了布拉格作为欧洲音乐中心的地位。

2.老城广场与天文钟

我们一行在老城区广场转了一圈,分头游玩,我便和来自法兰克福的一位外交官,坐在天文钟下的酒吧,两人各要了一杯黑啤酒,很享受的样子,见证天文钟敲响3点时情形。

老城广场始建于12世纪,是中世纪布拉格的商业与社交中心,它见证了捷克历史上的所有重大事件:从15世纪宗教改革先驱扬·胡斯的布道与纪念,他受火刑而亡,这里有一尊他的巨型雕像。这里是重大历史事件的见证之地,从1948年共产党夺权的集会,再到1968年“布拉格之春”后的沉重压抑,这里是捷克民族精神的缩影。

广场周边环绕着各种风格的建筑:泰恩教堂的哥特式尖顶、旧市政厅的文艺复兴式窗户以及其他巴洛克式立面,这些是欧洲建筑史的教科书。

天文钟的奇迹:安装在旧市政厅南墙上的天文钟,于1410年建造,是世界上最古老且仍在运行的机械钟之一。它由天文表盘和日历表盘组成。天文盘不仅显示时间,还模拟太阳、月亮运行和黄道十二宫,是中世纪天文学、神学与机械工艺的完美结晶。每到整点,十二使徒木偶与死神雕像依次现身,象征着时间的流逝与人生的短暂,这种机械化的宗教叙事,是布拉格独有的文化景观。

四、1968:铁幕下的自由之殇与欧洲回响

“布拉格之春”是20世纪捷克历史上最悲怆的一页,也是全球社会主义运动史上最具标志性的事件之一。

起因与高潮:20世纪60年代中期,捷克斯洛伐克的经济停滞和政治高压引发了人民的不满。1968年1月,以亚历山大·杜布切克为首的改革派上台,推行了一系列政治经济改革,核心是构建“带有斯洛伐克人情味的社会主义”。这包括:放松新闻审查、给予公民更大自由、权力下放以及部分经济自由化。

镇压与痕迹:这场短暂的春天却触动了苏联的神经。苏联领导人勃列日涅夫担心改革会危及整个东欧阵营的稳定。

残酷镇压:1968年8月20日深夜至21日凌晨,苏联主导的华沙条约组织军队,动用约20万士兵和2000辆坦克,突然入侵捷克斯洛伐克。

苏联坦克行驶路程:苏联的坦克部队主要通过东部和南部的公路进入城市,并沿着伏尔塔瓦河两岸的交通干道迅速驶向老城广场、查理大桥和城堡区,以达成对关键部门的控制。坦克在历史悠久的鹅卵石街道上留下的履带印记,成为了那一年夏天最沉重的符号。

勃列日涅夫主义的形成:苏联以“有限主权论”(后被称为勃列日涅夫主义)为其干预辩护,声称当社会主义阵营的利益受到威胁时,苏联有权干预任何成员国。这巩固了苏联对东欧的霸权。镇压事件导致西方许多国家的共产党(如法国、意大利)与苏共彻底决裂,使国际共产主义运动遭受了重大打击。

“布拉格之春”的失败,直接促成了异议运动,培养了瓦茨拉夫·哈维尔等民主领袖,为1989年的天鹅绒革命奠定了非暴力抵抗的道德基础。

五、荒诞与存在的双重变奏:文学巨匠笔下的布拉格

布拉格不仅仅是一座美丽的城市,它更是一个文学意象,一个充满魔幻、荒诞与存在主义思辨的巨大隐喻。这座城市深厚的历史底蕴和多民族文化碰撞,为世界文学提供了取之不尽的灵感。

1.弗兰兹·卡夫卡:荒诞文学的鼻祖

我认为卡夫卡为现代文学的鼻祖,并受其荒诞叙事影响颇深,实为洞察深刻。

异化与焦虑的布拉格:卡夫卡(1883-1924)是一位用德语写作的犹太裔作家,他一生中的大部分时间都居住在布拉格。他笔下的世界充满了荒诞、恐惧与无尽的官僚机器,这与他作为保险公司小职员的平凡生活以及布拉格这座城市给他的感受息息相关。

卡夫卡的作品如《审判》《城堡》很少直接描写布拉格的风景,但其迷宫般的街道、古老的城堡山和阴郁的气氛,完美地融入了其小说中不可名状的权力压迫和个体异化。布拉格对他而言,既是故乡,又是囚笼。本人打卡的雕像和他在黄金巷22号的小屋,都记录着这位文学巨匠在城市中的孤独身影。

2.米兰·昆德拉:生命之轻与历史之重

米兰·昆德拉(1929-2023)与布拉格的精神联结,以及他在母国的“不受待见”,这应是对捷克知识分子命运的精妙概括。

流亡者的凝视:昆德拉的经典作品《不能承受的生命之轻》正是以1968年的布拉格之春为背景,探讨了人类在历史重压下,个体选择的“轻”与“重”。他的小说往往从哲学的角度审视捷克的历史,将布拉格描绘成一个充满爱欲、背叛与政治挣扎的舞台。

与母国的复杂关系:昆德拉在流亡法国后,长期被祖国主流文化所排斥和批判(直到晚年才有所缓和),作家的批判精神往往不被官方认同。他的流亡经历和创作,使布拉格不仅是地理上的城市,更是“中欧”这一文化概念的象征,一个在东西方意识形态夹缝中挣扎的文化实体。

3.其他文学与艺术巨匠

除了这两位,布拉格还孕育或吸引了更多世界级艺术家:

博胡米尔·赫拉巴尔:捷克本土文学的代表,他的作品(如《我曾侍候过英国国王》)以幽默与悲剧交织的风格,展现了动荡时代捷克小人物的荒诞人生,被称为“用幽默解构苦难的文学大师”。

卡雷尔·恰佩克:著名的剧作家,他不仅对捷克文化有巨大贡献,更是在其科幻剧《罗素姆的万能机器人》中创造了“机器人”一词,对全球现代科技语言产生了永久性影响。

六、黄金之城的不屈精神:向捷克文明致敬

布拉格被誉为“黄金之城”,不仅因其波希米亚王国的黄金时代,更因其民族精神的稀有与坚韧。这座城市在历史上经历了无数次灾难:胡斯战争的血雨腥风、哈布斯堡统治下的近三百年沉沦、纳粹的铁蹄占领,以及1968年苏联坦克的碾压。

然而,每一次深重的灾难,都未能压垮这个国家的灵魂。

正是扬·胡斯的信仰之火,点燃了欧洲宗教改革的先声;正是卡夫卡的笔触,道尽了现代人的存在困境;正是杜布切克的改革尝试,向世界展示了人性对自由的渴望;正是哈维尔的“活在真实中”的哲学,最终以和平的天鹅绒革命推翻了暴政。

捷克文明,以其独特的斯拉夫血统、德意志文化影响、犹太社群的智慧,以及对西方民主价值的坚持,熔铸成一种不屈不挠、在悲剧中寻求幽默与智慧的民族品格。

走近火车总站广场,赫然矗立着美国前总统威尔逊的雕像,而火车站内也有他的雕刻,如同布达佩斯崇尚里根总统那样,而布拉格似乎对威尔逊情有独钟,他们也许与这座城市有一种关联,我们步履匆匆,还来不及了解。

我们一行在旅程中所感受到的那份紧张、兴奋,感受良多,正是布拉格历史的魅力所在。它以一万座尖塔和一座座古老的石桥,默默地向每一位到访者诉说着:自由的代价是沉重的,但追求自由的精神,永远比铁蹄和谎言更坚韧。

谨向这个经历了深重灾难,却始终在艺术、文学、哲学和政治生活中追求人性光芒的国度——捷克共和国,致以最诚挚、最崇高的敬意。

2025年10月4日星期六 维也纳石头巷