为什么中国大陆导演拍出的电影都不讲人性?

为什么中国大陆导演拍出的电影都不讲人性?

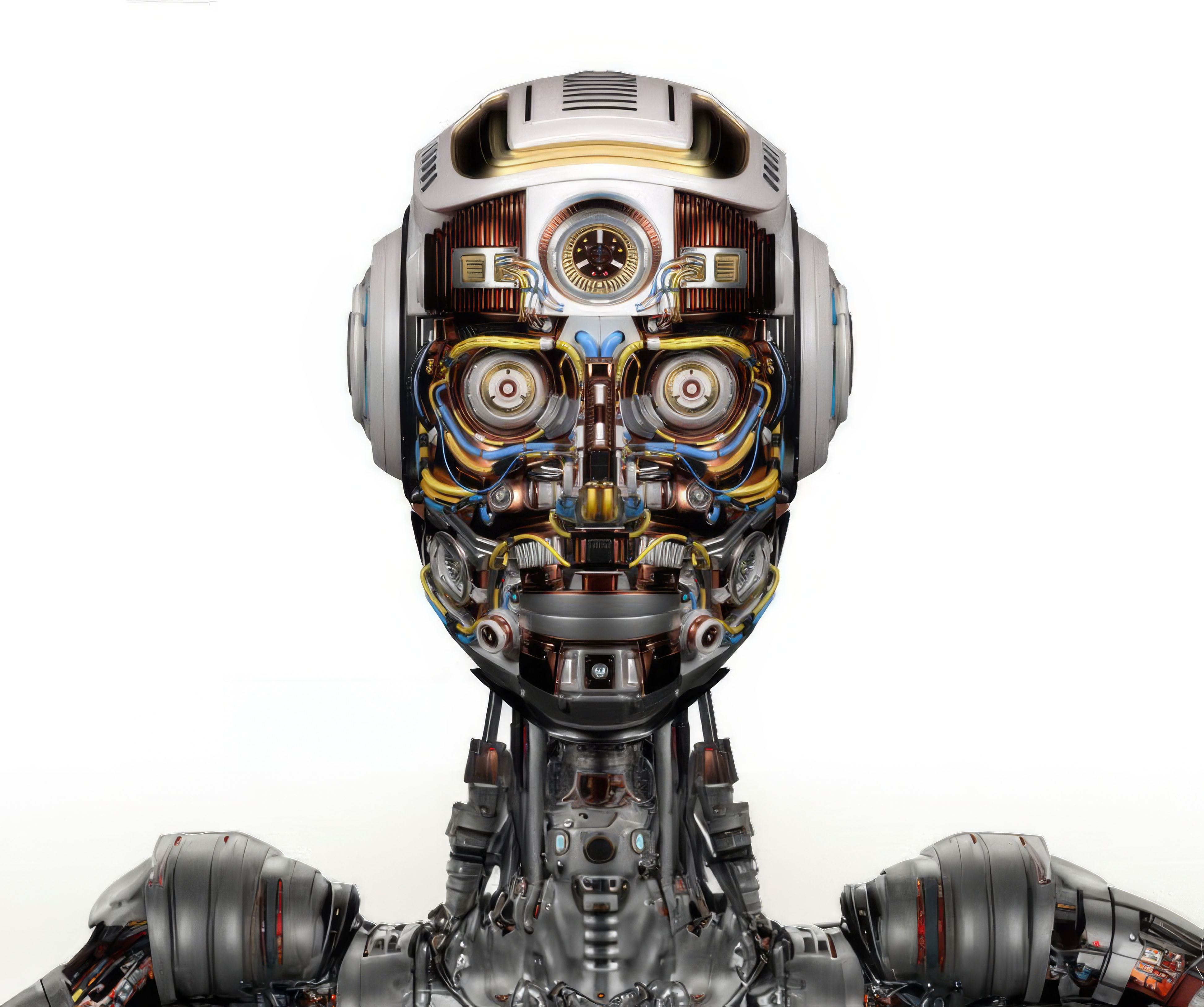

在中国大陆的银幕上,人性仿佛是一个被遗忘的幽灵,偶尔闪烁,却总被审查的铁锤砸得粉碎。那些大导演们,拿着亿万投资,拍出的电影要么是主旋律的颂歌,要么是商业化的爆米花,要么是空洞的奇幻,却鲜有直面人性幽暗、复杂与真实的勇气。为什么?因为在这样一个“讲政治”的国度,人性已被视为“危险品”,导演们宁愿拍出机器人般的英雄,也不愿触碰人心的血肉。深刻挖掘这一现象,我们会发现,它不是导演的无能,而是权力体系对艺术的系统性阉割,是商业逻辑对灵魂的奴役,是文化传统的集体自宫。犀利地说,这些电影不讲人性,是因为导演们早已丢了人性——在审查的刀下,他们选择了跪舔权力,而不是直立做人。

首先,审查制度是人性缺失的元凶。中国大陆的电影审查体系,如同一头贪婪的怪兽,吞噬一切“不和谐”的元素。广电总局的审查标准,明里暗里要求电影“正面导向”,人性中的灰暗面——如贪婪、恐惧、背叛——被视为“负面能量”,必须剔除。想想张艺谋的《活着》,这部本该直击人性深渊的杰作,因为触及文革的黑暗而被禁。张艺谋本是讲人性的高手,却在审查的淫威下,转而拍出《英雄》这样的权力颂歌,里面的角色不是人,而是符号。贾樟柯的《天注定》,试图剖析底层人民的绝望与暴力,却因“暴力镜头过多”而胎死腹中。导演们知道,人性讲得太真,就会撞上审查的红线——为什么《战狼》能大卖?因为它不讲人性,只讲“爱国主义”的肌肉秀。犀利点说,这审查不是守护道德,而是阉割灵魂:它让导演们拍出“人形道具”的电影,观众看完后,不是反思人性,而是高呼“祖国万岁”。在这样的体系下,人性成了禁忌,导演们只好拍出机器人打仗或仙女谈恋爱的奇葩剧。

其次,商业逻辑是人性缺失的帮凶。大陆电影市场规模巨大,2023年票房超600亿元,但这钱不是靠人性赚来的,而是靠流量和IP。导演们知道,讲人性太“文艺”,票房扑街的风险高,不如拍出爆米花大片。陈凯歌的《长津湖》,投资几十亿,讲人性吗?不,它讲“英雄主义”的集体狂欢,赚得盆满钵满。贾玲的《热辣滚烫》,表面励志,实则回避了人性中的自卑与挣扎,只剩浅薄的鸡汤。为什么?因为人性复杂,观众看不懂或不愿看,资本要的是“爽感”。导演们在商业压力下,选择迎合市场:人性太深,票房太浅。犀利地说,这是一种集体卖身——导演卖了灵魂,换来票房;观众买了票,换来麻醉。结果,电影成了“快餐”,人性成了“垃圾”,被扔进回收站。

再次,文化传统是人性缺失的根基。中国传统文化强调“集体主义”,人性中的个体欲望被视为“私心”,需压制。儒家“克己复礼”,道家“无欲无求”,让讲人性显得“叛逆”。大陆导演继承了这一传统:冯小刚的《1942》,本该讲人性在饥荒中的扭曲,却被剪得支离破碎,只剩“苦难颂歌”。王家卫在香港能拍《重庆森林》的孤独人性,到大陆却只能拍《一代宗师》的英雄传奇。为什么?因为文化基因中,人性是“私货”,集体叙事才是“正道”。犀利点说,这传统不是遗产,而是枷锁:它让导演们拍出“无我”的电影,人性成了多余的赘肉,被一刀切掉。结果,银幕上的人不是人,而是“符号”——英雄、烈士、模范,却无血无肉。

最后,导演的自我审查是人性缺失的自宫。许多导演并非无知,而是主动避开人性,以求生存。张艺谋从《活着》的禁锢中学乖,转拍《满城尽带黄金甲》的华丽空洞。贾樟柯从《天注定》的下架中妥协,后作《江湖儿女》虽有深度,却小心翼翼。为什么?因为讲人性太险,触碰红线可能断送前程。官媒号召“正能量”,导演们只好拍出“假大空”。犀利地说,这是一种臭不要脸的自阉:导演们为了奖项和票房,牺牲人性,拍出机器人电影。观众看后,不是感动,而是麻木——这不是艺术,是宣传机器的产物。

中国大陆电影不讲人性,不是导演的错,而是体系的罪。它残酷剥削艺术家的灵魂,让电影成权力附庸。醒醒吧,导演们:人性是电影的血肉,没有它,银幕上只剩空壳。观众们:拒绝这种“无魂”电影,呼唤真诚的人性表达。只有撕开伪善的面纱,中国电影才能重生——否则,它将永远是审查的傀儡,观众的笑柄。

2025.10.03

-- END --