大泽与他乡:一场跨越百年的文学对话

【对话嘉宾身份简介】

云梦泽人:作家,深耕荆楚文化书写,对乡土文学与地域文化有深入研究。

陆三强:资深出版家、学者、作家,编审,中国作家协会会员,历任未来出版社总编辑等职,策划多部国家级重点出版物,兼具历史文献研究与编辑出版双重积淀。

地点:奥地利维也纳 中国北京

时间:2025年10月29日(国庆前夕)

第一章 书名双璧:《云梦泽》与《生命中的他乡》的灵魂共鸣

陆三强:端午后读罢冯知明兄《云梦泽》上下册,近五十万言竟不觉其长,反倒生出强烈的倾诉欲。尤其注意到海外书名为《生命中的他乡》,这两个书名恰似一枚硬币的两面,前者是地理与文化的根,后者是精神与命运的途。您如何理解这种双重命名的深意?

云梦泽人:这个发现恰恰点中了作品的核心。《云梦泽》是具象的地理载体,正如您文中梳理的,从先秦“方九百里”的湖沼到如今的江汉平原,它本身就承载着自然与人文的双重变迁。而《生命中的他乡》则是精神维度的延伸——三代人在这片土地上漂泊、挣扎,德国传教士穆勒的异乡扎根,李如寄兄妹的身份困惑,其实都是“故乡即他乡”的现代性隐喻。姜亮夫先生说“烟雨风云之变既甚,奇诡不经之说浸多”,这份“变”里就藏着永远的精神迁徙。

陆三强:说得极是。作品里“血缘与文化、故乡与他乡的灵魂碰撞”,正是通过这两个书名得到了精准提炼。对出版而言,这样的命名既保留了地域特色,又打通了跨文化理解的通道,让海外读者能瞬间触摸到人类共通的漂泊体验。

第二章 地理史诗:从烟水苍茫到良田千顷的时空折叠

云梦泽人:您在文中详细考证了云梦泽的变迁史,从先秦的“平原广泽”到唐宋的系列小湖,这种地理演化本身就充满文学张力。冯知明为何要花如此大的笔墨铺陈地理背景?

陆三强:这正是作品的厚重之处。我研究历史文献时就发现,“泽” 从来不是单一的湖泊,《风俗通》说“水草交错名之为泽”,它是可渔可耕可牧的活态空间,更是文明演化的舞台。作品里司马相如《子虚赋》的引文绝非闲笔,那些“神龟蛟鼍”“鹓雏孔鸾”的意象,实则是在构建文化基因库。当读者看到“良田千顷”取代“烟波浩渺”,就能理解三代人命运转折的底层逻辑——地理的变迁必然带来生存方式与精神世界的重构。

云梦泽人:这种“地理即历史”的书写,让小说超越了普通乡土叙事。您提到作品“营造了巨大的乡土文学语义场”,是否正是这种地理与人文的深度绑定造就的?

陆三强:完全如此。云梦泽的每一次东移、每一块三角洲的形成,都对应着家族的兴衰、文化的碰撞。它像一个巨大的容器,收纳了龙文化、巫文化、民俗文化,让百年变迁有了可触摸的地理坐标。

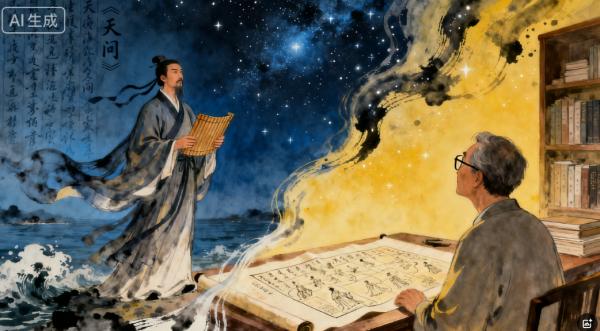

第三章 意象传承:荆楚文学的千年回响与当代新生

云梦泽人:您将云梦泽称为“荆楚文学的核心意象”,从屈原《天问》到李白、孟浩然,这条文学脉络在《云梦泽》中是如何延续的?

陆三强:屈原那句“遂古之初,谁传道之?”的追问,贯穿了整部作品。冯知明笔下的三代人,其实都在做着同样的探寻——家族的来历、泽国的变迁、文明的走向。这种追问精神正是楚文化浪漫特质的核心。更难得的是,作品没有停留在怀古,而是让传统意象焕发新生:巫文化不再是荒诞传说,而是普通人对抗苦难的精神依托;水文化既是生存环境,更是命运的隐喻。

云梦泽人:您说作品“在现代白话与荆楚方言间自然游走”,这种语言策略与意象营造有何关联?

陆三强:方言是意象的活土壤。那些俗语、俚语里藏着最本真的泽国气息,比如对水生植物的独特称谓、对祭祀仪式的口语描述,让“云蒸霞蔚”的氛围变得可感可知。这比单纯的景物描写更有力量,让荆楚文学的浪漫传统落到了实处。就像司马迁说的“饭稻羹鱼”的生活,正是通过这些语言细节,才从历史记载变成了鲜活的文学场景。

第四章 人物群像:百年转型中的精神受难与成长

陆三强:作品通过三个家族的三代人构建了叙事骨架,您认为这种人物设定有何深意?

云梦泽人:这正是作品“波澜壮阔又波诡云谲”的关键。第一代穆勒、李钩胡子与三娘,是传统与外来文明的初次碰撞,带着原生的粗粝与悲情;第二代老洋人、梁教授们,在动荡中挣扎,是文化裂变的承受者;第三代李如寄兄妹,则在回望中寻找身份认同。这种设定避免了线性叙事的单薄,让百年变迁通过具体的生命体验得以呈现。

陆三强:作为出版人,我特别欣赏这种人物塑造的“复杂性”。没有绝对的善恶,每个人都是时代的产物。德国传教士不是符号化的侵略者,乡村老人也不是愚昧的代表,他们的挣扎与坚守,共同构成了“走向现代文明的精神苦难和心路历程”。这种群像塑造在当代文学中极为罕觏,也让作品有了超越地域的普遍意义。

云梦泽人:这种复杂性是否也源于冯知明自身的多元经历?他既是作家也是出版人,既懂传统又通网络文学。

陆三强:绝对相关。我与他相交十余年,深知他“外表恭谨谦逊,内心执拗狂野”的特质。他参与创办过《武侠》《奇幻》杂志,又深耕楚文化研究,这种跨界经历让他既能把握宏大历史,又能洞察细微人性。就像他漫步东湖时,脑子里转的既是眼前的湖水,也是百年的风云变幻。

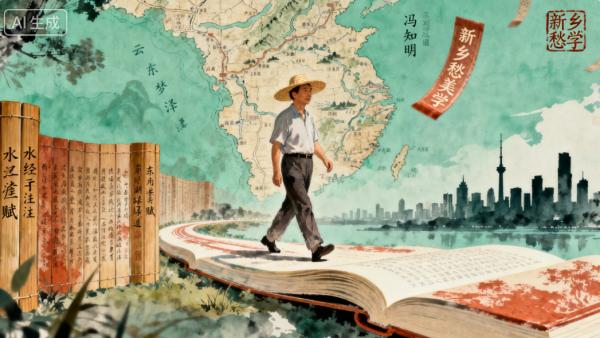

第五章 创作密码:在地书写与时代精神的完美融合

云梦泽人:您用“穿脊越脉 形容冯知明的创作,这是否概括了他的核心创作特质?

陆三强:“穿脊越脉”既是地理上的,也是文化上的。他打通了历史与现实、传统与现代、地域与世界的界限。这种特质源于他“以身返乡”的创作态度——不是坐在书房里回忆故乡,而是真正沉浸在泽国的烟火中,就像他每天绕东湖行走,让乡土成为“创作中的源头活水”。这种书写方式,超越了简单的乡愁叙事,达到了“新乡愁美学”的高度。

云梦泽人:作为合作过的出版伙伴,您认为这部作品的出版价值何在?

陆三强:它至少有三重价值:一是文献价值,对泽国风俗、文化变迁的记录堪比“活态史志”;二是文学价值,重塑了乡土叙事的尺度与深度;三是跨文化价值,《生命中的他乡》这个书名精准传递了人类共通的精神困境。更难得的是,它厚重却不繁琐,传奇却不悬浮,做到了“圆通而无俗气”,这正是当代长篇小说稀缺的品质。

云梦泽人:最后,您如何看待作品结尾“满纸烟水苍茫,别具文化意蕴”的评价?

陆三强:这“烟水苍茫”既是云梦泽的实景,也是精神世界的象征。它告诉我们,故乡从未消失,只是化作了“生命中的他乡”,在记忆与现实中不断回响。这正是作品最动人的地方——让每个读者都能在泽国的变迁中,照见自己的精神旅程。

六、对话的终点,是文学的起点。

核心概念:地理环境与楚文化精神的互生关系。

经典语句:“云梦古泽的奇崛梦幻,实为荆楚文学的核心意象。”

内涵提炼:云梦泽的“泽”地貌不仅是地理背景,更是孕育楚文化浪漫精神与想象力的源泉,这种文化基因赋予作品独特的文学象征和审美表达。

冯知明先生将继续以他执拗狂野的创作精神,为读者呈现更多关于灵魂的家园与生命中的他乡的宏大思考。《丢失了的城池》三部曲《绣船一号与雄起城》《无影人与雄起跃进城》《小妖精·影与雄起实验城》,最初构思于2003年11月,后几易其稿,初稿2025年10月于奥地利维也纳石头巷完成,近80万字鸿篇巨制,长达二十余年的构思与创作,试图用寓言体小说呈现一个民族近、现代史,值得期待。

请问您对《云梦泽》所描绘的哪一类人物或文化现象最感兴趣?