归乡的代价与他乡的挣扎:父女对谈《生命中的他乡》(八)

这是一场跨越时空的文学对话,作家与在法兰克福留学的女儿紫狈,就《云梦泽》的海外版书名《生命中的他乡》第八章的内容展开了深入探讨。父亲作为创作者,分享了其构思的深层考量,而女儿作为第一读者,则犀利地指出了作品中存在的不足。这场对话不仅揭示了作品创作的内在逻辑,也触及了小说结构、人物塑造以及主题表达等核心问题。

一、构思之惑:谁是真正的“他乡”?

在女儿看来,第八章的人物和线索过于庞杂,梁教授、李来恩、三娘、李如寄,甚至连猫都一一登场,这导致故事线显得零散。她直言不讳地指出,这就像一个大杂烩,场景切换生硬,缺乏自然过渡。

作家对此表示认同,坦承这是自己构思与写作之间存在距离的表现。但他同时解释道,第八章至关重要,因为它是填补前面章节所有“坑”的关键。他希望通过这一章,揭示小说的核心操纵者——梁教授。

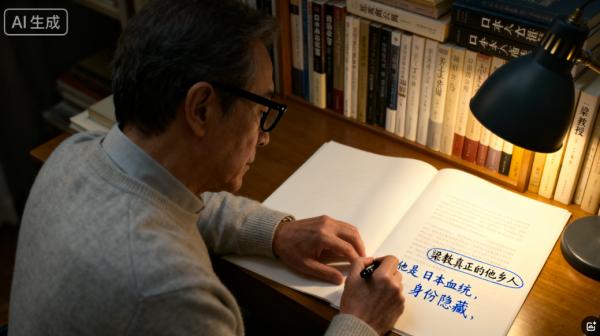

作家认为,梁教授才是真正的“他乡人”。他是一个有着日本血统的中国人,身份可以隐藏,内心却始终漂泊。他之所以鼓动老洋人寻亲,既有恶作剧般的阴暗心理,也有同病相怜的情感投射。他利用老洋人这只“风筝”,去完成自己未竟的“归乡”之旅,这是一种复杂而又深刻的寄托。老洋人意外身亡,梁教授的灵魂也随之被抽空,陷入厌世和抑郁。

二、人物之困:旁白与丰满的矛盾

女儿在审读过程中,反复提及一个核心问题:小说旁白过多。她认为,这种“旁白解说”式的写作方式,削弱了小说的吸引力。许多人物背景和故事转折,并非自然发生,而是由作者直接“讲述”出来,这让读者产生“草率”和“莫名其妙”的感觉,仿佛一切都是为了交代而交代。

父亲承认了旁白问题的存在,并将其归咎于小说的倒叙结构。他坦言,要用倒叙方式讲述一百多年的故事,确实难以找到更好的表达方式,但仍需努力调整。

尽管如此,作家认为第八章在人物塑造上取得了重要进展。老洋人这个角色的形象在此章得到了进一步丰满。在尤总和尹志红的“利用”下,他发现自己的“洋面孔”有了实际价值,这也呼应了小说主题——《生命中的他乡》:在故乡,他却因异乡面孔而备受关注。

而梁教授,则是一个心机深沉、难以捉摸的角色。作家认为他对尹志红的态度古怪,甚至暗示两人之间可能有过往。这种复杂性使得梁教授这个人物更加立体,也为故事增添了悬念。

三、主题之思:历史、信仰与他乡

女儿认为,作品试图将中、德、日三国的历史元素融合,但这种努力有时显得突兀。她建议,如果想体现这种历史交织,需要在更早的章节就埋下伏笔,才能形成首尾呼应。同时,她也质疑,一部非历史小说是否有必要承载如此宏大的历史背景。

作家对此表示赞同,但同时强调这是他写作的重要目标之一。他认为,尹志红和三娘代表了“中”,传教士和老洋人代表了“德”,而梁教授则代表了“日”。尽管梁教授这一条线“跳独舞”,梁一真这个人物也未能发挥作用,但这种多国文化的交织,正是他想表达的“他乡”概念的丰富性。

此外,父女二人都提到了小说中一些富有象征意义的细节,如“水猫”和“土龙”。女儿认为这些民间神物虽然有深度,但有时显得突兀,可能无法被普通读者认可。作家则解释说,这些元素象征着一种老家的传统心态。例如,猫被命名为“财喜”,暗喻了在改革开放大潮中,人们为了赚钱无所不用其极的心态,这也正是“水猫”这一意象的延续。

四、总结与展望:未完待续的文学旅程

这场文学对话,既是父女之间的坦诚交流,也是一场创作者与读者的深度互动。女儿的犀利批评,让作家得以跳出自己的创作世界,重新审视作品。作家也虚心接受了女儿的意见,并表示将集中思考如何解决“杂乱”和“旁白”这两个核心问题。

最终,这场对话以父亲的期待作结:“很希望看了第9章后,我儿有个全面的评判。”

这也正是所有文学作品的终极归宿:它从一个人的构思开始,通过文字的载体,最终在读者的心中完成。这种互动与反馈,使得文学创作成为一个永无止境的旅程。

2020/9/23法兰克福501 18:06

2025年9月26日星期六 维也纳石头巷