世纪之交的维也纳:帝国黄昏下的精神革命

一文博士、杨青老师:

两位能来多瑙河畔的维也纳城作深度游,有他乡遇知己之喜。维城不仅是一座音乐圣城,更是文化历史名城,毫不夸张地说,随便往街头一站,身后就是一景,便能显示出它丰厚的文化底蕴来。

我这几天给您们查询资料,规划行程,也希望从历史和文化方面,给两位作系统的介绍,此文就是因您们编撰而作。2025/9/25维也纳

第一章:时代背景——衰落、动荡与自由的催化剂

1.1 帝国黄昏下的精神熔炉

20世纪初的维也纳,以其深厚的音乐历史遗产而被誉为“音乐之都”,同时,由于西格蒙德·弗洛伊德的故乡身份,它也被称作“梦之都”。然而,这座城市所处的奥匈帝国,在19世纪末20世纪初正经历着深刻的政治危机与社会动荡。尽管奥匈帝国曾是欧洲的重要强国,但其多民族、多语言和多元文化的复杂结构,使其内部管理变得极为困难。随着民族主义暗流的涌动,帝国政治结构日益僵化,并在1914年斐迪南大公被刺杀后最终导致第一次世界大战的爆发,加速了其最终解体。

这一政治上的衰颓与解体,却与维也纳的文化繁荣形成了一种耐人寻味的逆向关系。当帝国的传统权力中心和公共生活逐渐失去吸引力时,维也纳的知识分子和艺术家们被迫将他们的能量和注意力从外部的、不可控的政治领域,转向了内部的、可探索的精神和文化领域。这种“向内”的转向,使得他们从宏大的社会叙事退回到对个体内心世界的深入探索,为心理学、哲学、艺术和科学的革命提供了肥沃的土壤。政治上的无力感,反而成为了思想解放与创造力爆发的强大催化剂。帝国在衰落中企图以一种“艺术的圣光”来掩盖其垂死的难堪,而恰恰是这种“垂死的魅力”感染了整整一代艺术家,使他们在作品中流露出一种感伤而又无奈的抗议。

1.2 多民族的熔炉与犹太精英的崛起

奥匈帝国是一个由德意志人、马扎尔人、捷克人、波兰人、乌克兰人等众多民族共同构成的多民族联邦制国家。维也纳作为帝国的首都,是这个多民族熔炉的核心地带。这座城市吸引着帝国各地区、各民族的人们前来寻求发展,并因此在1900年前后成为欧洲重要的文化大都市。

在这一时期,犹太知识分子在维也纳的文化生活中扮演了尤为关键的角色。他们作为高度城市化、受教育程度较高的中产阶级,在法律、医学、新闻、艺术等创新领域占据了核心地位。然而,尽管他们深度融入了维也纳的文化舞台,却也面临着日益增长的反犹太情绪。这种“既融入又被排斥”的矛盾生存状态,促使他们发展出一种独特的敏感性、批判性思维和对身份、存在与无意识的深刻探索。他们无法完全认同旧有的德意志-奥地利身份,也无法在政治上获得完全的安全感,因此将精力倾注于超越国界、更具普世意义的精神和文化创造。这种深层的生存困境使得他们的作品具有了更强的普遍性和穿透力,例如弗洛伊德对人类普遍无意识的探索,以及施尼茨勒对犹太人身份困境的细腻刻画,都是在这一复杂背景下产生的直接文化产物。

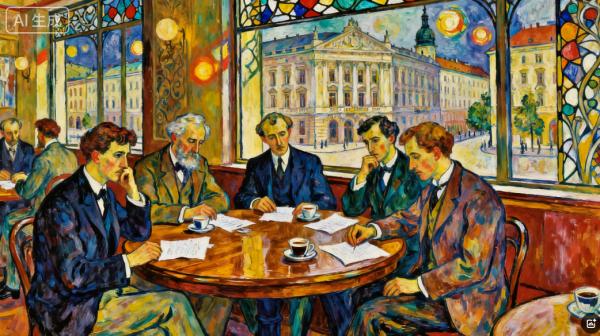

1.3 咖啡馆:自由思想的“客厅”与非正式沙龙

维也纳咖啡馆文化在19世纪末20世纪初迎来了它的黄金时代。作为联合国教科文组织非物质文化遗产,维也纳的咖啡馆不仅仅是喝咖啡的地方,更是一个“消磨时间和空间”的场所。当时城中有超过2000家咖啡馆,它们成为了来自四面八方的艺术家、思想家和作家的非正式聚集地。

这种独特的空间提供了一个去中心化、无等级的交流平台,弥补了传统机构的不足。在这里,文学家阿图尔·施尼茨勒、心理学家西格蒙德·弗洛伊德、哲学家路德维希·维特根斯坦和物理学家埃尔温·薛定谔等大师们得以自由地激荡思想、相互启发。许多文学作品正是在咖啡馆中完成的,由此诞生了独特的“维也纳咖啡馆文学”。这种非正式、跨领域的交流模式,打破了僵化的学科壁垒,使得一个领域的突破性思想能够迅速渗透到其他领域,从而形成一个相互关联、共同推进的整体文化运动。弗洛伊德的精神分析学说,几乎立刻被施尼茨勒的文学创作所吸收,并渗透进克里姆特的象征主义绘画中,这正是咖啡馆文化作为“替代性公共领域”所带来的思想交融的典范。一位奥地利著名作家曾说:“咖啡馆就是我们的家”,这句话恰如其分地总结了咖啡馆在维也纳知识分子生活中所扮演的核心角色。

第二章:精神革命——探寻人类内在的疆域

2.1 西格蒙德·弗洛伊德:潜意识的发现与精神分析学的创立

西格蒙德·弗洛伊德,这位奥地利犹太裔医生,通过其开创性的工作,彻底改变了人类对自身的认知。他从神经科学研究转向心理治疗,并在1896年首次提出了“精神分析学”这一术语。弗洛伊德通过对梦的解释、口误以及日常行为的分析,揭示了“无意识”这一核心概念。他认为,人类的行为、经历和认知大部分是由非理性的、无意识的欲望所决定的。

弗洛伊德构建了人格的结构理论,将其分为本我、自我与超我。本我代表原始的欲望与本能,遵循“快乐原则”;自我负责处理现实世界,在欲望与现实之间进行协调;而超我则代表良知和内在的道德判断。他还提出了爱欲(生存本能)和死欲(死亡本能)这两种相互冲突的欲望,共同驱动着人类。他开创的“自由联想法”和“释梦”成为精神分析的核心治疗方法,旨在“了解无意识的必经之路”。

弗洛伊德的理论是对维也纳世纪末普遍存在的精神危机的直接回应。在一个旧秩序崩溃、未来充满不确定性的时代,人们的心理状态普遍处于动荡之中。弗洛伊德的精神分析学正是通过深入探索“无意识”和内心冲突,为这种集体焦虑提供了理论解释和治疗途径。他的理论使得人们开始相信,在看似理性的行为背后,隐藏着更深层次、更原始的欲望和本能。这种“向内”的探索,与维也纳现代主义艺术家如埃贡·席勒对人类内心痛苦的描绘形成了互文关系,彼此印证。尽管弗洛伊德对性因素的过分强调导致了学派的分裂,如与卡尔·荣格和阿尔弗雷德·阿德勒的决裂,但也恰恰反映了那个时代对传统道德和禁忌的彻底反叛。

2.2 路德维希·维特根斯坦:从逻辑的乌托邦到语言的游戏

路德维希·维特根斯坦,这位出身于维也纳显赫家庭的哲学家,其思想历程堪称20世纪哲学史上的一场革命。他早年深受哲学家奥托·魏宁格的影响,并师从伯特兰·罗素。他在剑桥道德科学俱乐部发表了其最短的演讲《哲学是什么?》,将哲学定义为“所有原始的、被假定为真,却未经科学证实的命题”。

维特根斯坦的核心成就在于其前后期思想的巨大转变。其前期代表作《逻辑哲学论》提出了“图像论”,认为语言是世界的图像,世界是事实的总和。他试图用逻辑语言来界定世界的边界,构建一个完美的理论大厦。然而,他在后期著作《哲学研究》中彻底放弃了这一努力,提出了“语言游戏”理论,认为语言的意义不在于其所指称的对象,而在于其在特定情境中的“使用”。他认为“哲学是语言的治疗”,旨在帮助人们从语言所造成的困惑中解脱出来。

维特根斯坦思想的转折,从对普遍逻辑真理的追寻转向对具体语言实践的关注,是维也纳精神从“形而上学”转向“语用学”的缩影。他的早期思想体现了维也纳世纪末对完美、确定性体系的执着追求,而后期思想则彻底颠覆了这种信念。这种从追求绝对真理到承认真理的相对性、从抽象理论到脚踏实地的转变,反映了世纪之交思想界从宏大叙事走向个体体验、从理性主义走向实用主义的普遍趋势。维特根斯坦的哲学,与弗洛伊德对内心世界的解构、施尼茨勒对潜意识的呈现,共同构成了维也纳精神的内在核心:对确定性的怀疑,以及对人类经验复杂性的深刻洞察。正如他所言,“我对构造理论大厦没有兴趣,但希望可以明晰地理解它们的地基”,这正是他哲学方法的真实写照。

第三章:感官革新——艺术、建筑与音乐的突围

3.1 维也纳分离派:告别旧日神话,拥抱感官体验

在维也纳,新艺术运动以“分离派”的名义展开了一场声势浩大的艺术革新。1897年,古斯塔夫·克里姆特等19位艺术家因与保守的学院派“奥地利造型艺术家协会”观念不合而退出,成立了“奥地利造型艺术家协会(分离派)”。他们的座右铭是“为艺术计时,为自由艺术”,旨在将自己与历史绘画和传统艺术分离开来。分离派倡导一种“总体艺术”(Gesamtkunstwerk),融合了建筑、绘画和工艺设计,共同塑造维也纳独一无二的建筑风格。

这场运动的代表人物以其独特的风格表达了世纪之交的时代精神:

古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt):这位分离派的领袖,其作品以“性、爱、生、死”的轮回为主题。他的“黄金时期”作品,如《贝多芬长卷》,以高度装饰性的构图和象征性的图案,表现人类情感的挣扎。他将古典符号转换成反历史主义和反人性束缚的隐喻,用奢华的视觉语言,间接反叛了19世纪的实证主义。

埃贡·席勒(Egon Schiele):如果说克里姆特用绚烂的装饰来表达内在的挣扎,那么席勒则以扭曲的线条、痛苦的色彩和暴露的裸体自画像,直接暴露人类的焦虑和内心煎熬。他的作品充满了感伤而无奈的抗议,与帝国垂死的难堪形成呼应。

维也纳分离派的艺术家们认识到,仅仅通过模仿古典主义的宏大叙事无法表达现代人的精神困境。他们转而从个人化的、内省的视角出发,用新的形式语言——扭曲的线条、强烈的色彩、象征性的图案——来描绘人类最原始的欲望、焦虑和潜意识。这种对感官和内心的探索,与弗洛伊德对“本我”的解剖在本质上是一致的。

3.2 阿道夫·卢斯:从“装饰”到“罪恶”

在维也纳分离派试图以新颖的装饰反叛旧传统的同时,另一位建筑师阿道夫·卢斯则对装饰本身发起了彻底的批判。这位深受美国建筑影响的奥地利建筑师,在其著名的论文《装饰与罪恶》中宣称:“文化的进步和消除实用物品的装饰是相同的”。

卢斯将装饰视为一种原始的、不道德的“堕落”与“罪恶”。他认为,装饰物品会使物品很快过时,浪费了大量的精力和金钱,是阻碍社会文明进步的落后观念。他提倡光滑、清晰的表面,并将其付诸实践,这在他设计的维也纳路斯楼中得到了充分体现。卢斯对装饰的批判,是对维也纳分离派美学的一次“再分离”,它标志着现代主义从“象征主义”向“功能主义”的飞跃。他所提倡的简洁、实用理念与工业革命的大背景高度契合,为后来诸如包豪斯等现代建筑运动提供了坚实的理论基石。

3.3 音乐的终结与重生:马勒与勋伯格

在绘画和建筑领域进行革命的同时,维也纳的音乐家们也在进行着各自的探索。

古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler):作为维也纳国家歌剧院的院长,马勒对歌剧节目进行了重大改革。他继承了瓦格纳和布鲁克纳的传统,将交响曲的规模推向了前所未有的地步。他曾向让·西贝流士表达其创作信念:“交响曲必须好似世界一样。它必须包容一切”。他的交响曲充满了对人生的苦恼和对“我”的表达,将浪漫主义音乐推向了终点,那是一种试图在旧有的框架内包容一切的“最后的挣扎”。

阿诺德·勋伯格(Arnold Sch?nberg):作为画家兼作曲家,勋伯格则彻底放弃了旧有的规则,开创了全新的宇宙。他创立了“十二音调”音乐,彻底打破了传统的和声体系,宣告了无调性音乐的诞生。勋伯格的“音乐的目的不是装饰,它的目的是存真”的观点,与阿道夫·卢斯对建筑的看法惊人地一致,这再次证明了维也纳思想圈层跨领域的深刻共鸣。他的音乐,与马勒的“最后的挣扎”不同,是彻底的“分离”与“重构”,是维也纳精神在音乐领域的终极体现。

第四章:逻辑与想象的交织——科学与文学的突破

4.1 埃尔温·薛定谔:从物理学到形而上学

埃尔温·薛定谔,这位出生在维也纳的物理学家,他的科学革命与维也纳的艺术和哲学革命在精神上是同构的。薛定谔在维也纳大学学习物理与数学,并在1910年获得博士学位。他深受叔本华等哲学家影响,一生都对色彩理论、哲学和东方宗教保持浓厚兴趣。

1926年,薛定谔提出了著名的“薛定谔方程”,为量子力学奠定了坚实的基础,这使他与保罗·狄拉克共同获得了1933年的诺贝尔物理学奖。他的方程将原子世界的行为描述为一种概率波,而非可预测的轨迹,这与维也纳文化对“理性人”的解构、对“确定性”的怀疑遥相呼应。薛定谔的“薛定谔猫”思想实验,将量子世界的悖论带入公共视野,引发了关于宏观与微观世界、确定性与不确定性之间关系的深刻哲学讨论。他的科学探索,与维也纳思想家们跨越学科边界、寻求万物本质的共同精神是一致的。

4.2 阿图尔·施尼茨勒:医生的笔尖,作家的内心独白

阿图尔·施尼茨勒,这位奥地利犹太裔医生、小说家和剧作家,其双重身份深刻地影响了他的文学创作。他出身于一个著名的医生家庭,并在维也纳大学获得医学博士学位,后来弃医从文。

施尼茨勒的核心成就在于开创性地将“内心独白”和“意识流”手法引入德语文学,被公认为这一重要流派的先驱。他的作品,如《轮舞》和《伊瑟小姐》,通过跳跃式、瞬时即逝、时空倒错的描写,将人物的“潜意识”“下意识”和“梦幻意识”中最细微的颤动赤裸地呈现在读者面前。施尼茨勒的创作是弗洛伊德精神分析理论在文学领域最直接、最深刻的应用,是维也纳文化圈内思想交融的典范。他通过文学作品,将弗洛伊德的心理学理论具象化、情感化,使其从学术界渗透到大众文化,成为理解现代人精神状态的重要工具。

4.3 维也纳杰出人才成就一览

人物姓名 | 所属领域 | 代表性成就/作品 | 核心理念(一句话总结) | 经典语录 |

西格蒙德·弗洛伊德 | 精神分析学 | 《梦的解析》《癔症研究》 | 意识的冰山下是无意识的海洋,它决定了人的行为。 | “意识的层次之说,在表层之下另有思绪运作”。 |

路德维希·维特根斯坦 | 哲学 | 《逻辑哲学论》《哲学研究》 | 语言的意义在于其在特定情境中的使用,而非指称。 | “我怎么能在是一个人之前是一个逻辑学家!最最重要的是跟自己清算!”。 |

古斯塔夫·克里姆特 | 绘画 | 《贝多芬长卷》《吻》 | 告别旧日神话,用华丽的装饰与象征揭示人类情感的挣扎。 | |

阿道夫·卢斯 | 建筑 | 《装饰与罪恶》、路斯楼 | 文化的进步等同于消除实用物品的装饰,形式应当追随功能。 | “摆脱装饰是精神力量的标志。” |

古斯塔夫·马勒 | 音乐 | 第五交响曲、《大地之歌》 | 交响曲必须像世界一样,包容一切情感和人生体验。 | “我的交响曲完全就是在表现我的人生。我把我人生的体验、苦恼完全注入其中。” |

阿诺德·勋伯格 | 音乐 | 十二音列、无调性音乐 | 音乐的目的不是装饰,它的目的是存真,需要彻底打破旧有和声体系。 | “音乐的目的不是装饰,它的目的是存真。” |

埃尔温·薛定谔 | 物理学 | 薛定谔方程、薛定谔猫 | 量子世界的概率波取代了牛顿世界的确定性。 | “我不喜欢它,对引入它我感到抱歉。” |

阿图尔·施尼茨勒 | 文学 | 《轮舞》《伊瑟小姐》 | 用笔解剖灵魂,将潜意识和内心独白引入德语文学。 | “他是弥足珍贵的时代灵魂,无与伦比的维也纳心声”——海因里希·曼。 |

第五章:维也纳精神的回响与世界的比较

5.1 维也纳的遗产:对现代世界的持续引领

维也纳在世纪之交所迸发的文化奇迹,并非孤立的成就,而是一个整体革命的有机组成部分。弗洛伊德的精神分析学构成了现代心理学的基石,并深刻影响了文学和艺术创作。维特根斯坦的语言哲学改变了哲学的面貌,并对人工智能、认知科学和伦理学产生了持续影响。卢斯的建筑理念塑造了20世纪的城市面貌,为后来的现代建筑运动奠定了基础。而马勒和勋伯格的音乐革新,则彻底改变了音乐史的进程。

维也纳大师们的共同贡献在于,他们塑造了一种新的现代主义精神,其核心是:对确定性的怀疑、对内心的探索和对旧有形式的彻底反叛。这些思想和创作原则在不同领域相互呼应,形成了一股强大的合力。维也纳的文化遗产,如同一个思想的源头,其影响持续至今。

5.2 20世纪的“思想高地”:横向比较与意义升华

在20世纪初,世界各地也涌现出类似的思想与文化高地,它们各自在不同的历史背景下,以独特的方式塑造了现代世界。

英国的布鲁姆斯伯里派(Bloomsbury Group)

布鲁姆斯伯里派是一个以英国伦敦为活动中心的文人团体,同样是世纪初的知识分子圈,同样重视艺术与思想的自由。然而,维也纳的文化运动与布鲁姆斯伯里派有着本质的不同。布鲁姆斯伯里派更像一个由剑桥毕业生和中产家庭成员组成的私密精英团体,其关注点更偏重于美学、个人关系、社会批评和女权主义。而维也纳的思想革命是对帝国崩溃这一宏大历史背景的直接回应,其作品因此带有更深的悲剧色彩和存在主义焦虑。维也纳是“危机下的思想产物”,而布鲁姆斯伯里是“稳定下的思想淬炼”。维也纳的伟大人物源于一个行将就木的帝国,他们被迫面对身份认同、民族存亡和人类存在等根本性问题,这使得他们的思想和艺术充满了内省的痛苦和宏大的普世关怀。

德国的包豪斯运动(Bauhaus)

德国的包豪斯运动同样是现代主义的里程碑,它与维也纳精神有着深刻的关联。包豪斯是一个有明确纲领、有组织、有社会改革理想的学校。其核心是为大规模工业生产创造一种新的美学,旨在“为大众服务”,具有强烈的乌托邦理想。包豪斯对阿道夫·卢斯《装饰与罪恶》的理论进行了实践和推广,它将维也纳的个人思想升华成一个具有全球影响力的教育和设计运动。维也纳的现代主义是一场“精神的”革命,而包豪斯则是一场“物质的”革命。前者专注于人类的内心世界、潜意识和语言的逻辑,其作品是精神上的突围;而后者则致力于将艺术与工业生产相结合,为现代社会提供简洁、实用的设计解决方案。两者一为“思想的源头”,一为“实践的洪流”,共同塑造了20世纪的现代世界。

第六章:结语:百年回望,维也纳精神的不朽启示

维也纳的文化奇迹并非一个简单的黄金时代,而是一个充满矛盾、危机与创造性张力的时代。在旧日帝国崩溃的废墟上,一群天赋异禀的“局外人”——尤其是犹太精英——通过对个人内心、语言、艺术和科学的深刻探索,为人类精神找到了新的出路。

维也纳的世纪末,为我们提供了一个深刻的教训:真正的创新与思想繁荣往往孕育于危机与转型之中,而非稳定的盛世。在看似不可逆转的衰落中,恰恰蕴藏着涅槃重生的巨大能量。这一时代涌现出的大师们,其成就并非彼此孤立,而是在一个特定的历史与社会背景下,通过非正式的交流空间(如咖啡馆)相互激荡、共同塑造。他们共同挑战了19世纪的确定性与实证主义,拥抱了一个充满不确定性、复杂性和主观性的新世界。这种精神遗产,至今仍在影响着我们对艺术、科学和人类自身的理解。

2025年9月22日星期一 维也纳石头巷子