大国重器 之 婴儿塔

2025-9-23

那年去福州的时候,就听在市政府秘书处工作的侄儿提起旧社会在福州随处可见的婴儿塔来。并说在当地,还流传着这么一首民谣:

婴儿塔,黑压压,

婴儿见塔心害怕。

风吹砖影摇黄沙,

哭声夜夜到你家。

如生女,命更差,

一哭哭到白头发。

娘不喜,爹不夸,

婴儿塔底做新家。

婴儿塔,婴儿塔,

冤魂夜夜乱说话。

说官说佛说因果,

不说塔下几多娃。

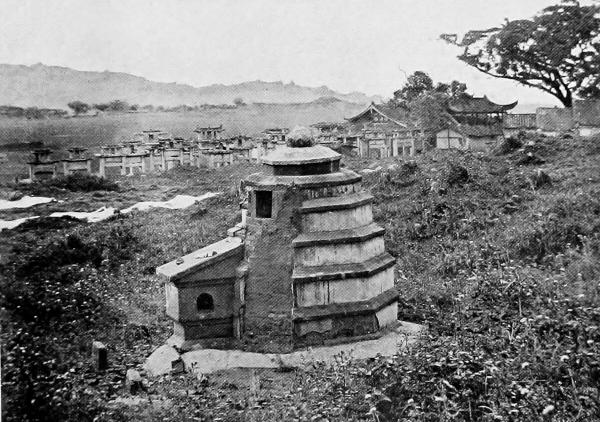

碰巧看到十九世纪末二十世纪初英国摄影记者的几张黑白影像,记录了旧时候福州婴儿塔的情景:

婴儿塔,也称弃婴塔或女婴塔,为旧时中国浙江,福建,江西,广东等地的一种建筑物。通常为小型的塔形建筑,由砖石搭建,上边有一个小洞,用来丢弃死婴,残婴,女婴。婴儿塔被描述为当时乡里的有钱人所捐建,用来代替溺毙等需要亲力亲为的杀婴方式。修建为佛塔的形状意在用神佛镇压婴孩的冤魂以避免其寻仇。

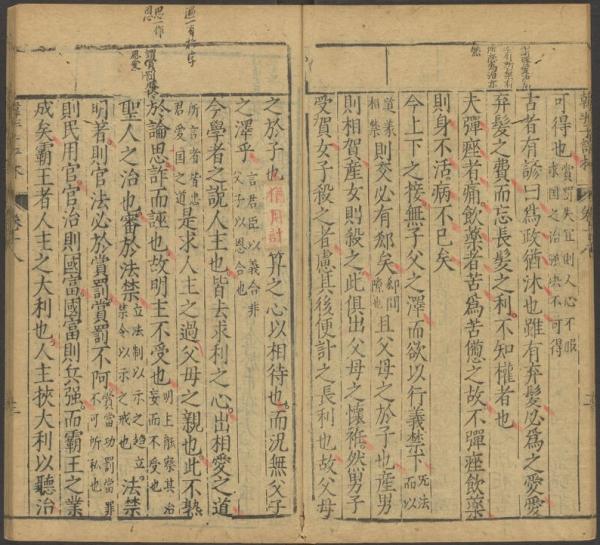

但是婴儿塔并非前清的时候才有。和中国任何其他事物一样,都是大国重器,源远流长,传承有序,遥遥领先的。例如先秦法家代表著作之一的《韩非子 - 六反》一书,就曾经谆谆教导国人和国君们:

且父母之于子也,产男则相贺,产女则杀之。此俱出父母之怀衽,然男子受贺,女子杀之者,虑其后便,计之长利也。故父母之于子也,犹用计算之心以相待也,而况无父子之泽乎?

于是乎溺女之风在古代就已经十分常见。甚至在今天看来经济上最为发达的宋朝,也屡屡发生新出生的女婴被直接溺死这种现象,尤其东南沿海一带,一些女婴刚出生就丧失了生的权利,可是朝廷却没有立法阻止,反而是听之任之,睁眼闭眼,并想方设法课以丁身钱的人头重税。

宋代规定,男子二十为丁,六十为老,只要是在二十至六十岁的男子都需要交丁身钱。丁税组要由钱和物两部分组成,需要交丁钱、丁盐钱、丁米、丁绢等。东南一带人繁地窄,地主占领了大部分土地,极少的土地数量却由大部分贫苦百姓共同所有,他们每个人土地面积很小,甚至有一部分人根本没有土地,如果朝廷只征收土地税的话,从他们身上捞不到什么东西。在这种人口多而土地少的朝代,丁身税更有利可图,只要人在管你有无土地,朝廷都能有源源不断的收入。南宋官员郑兴裔曾说过:盖自军兴以来,户口凋残,贪吏奸胥又复肆其凌虐,丁盐纳绢,诛求无艺,愚蠢小民宁杀子而不愿输税。由于繁重的税收百姓没有馀财生活,家里有一个成年男丁已经够麻烦,一些年纪较小的都冒充孩童,哪里还有给女孩的粮食。一些穷苦百姓只能杀子溺婴。

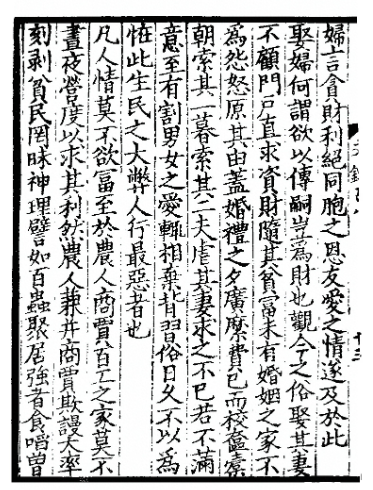

加上宋代有重婚嫁的陈规陋习,嫁女不须男方的彩礼,但求女方的厚嫁。例如宋代四大书法家之一的福州知府蔡襄在《福州五戒》中就记载说:

观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。随其贫富,未有婚姻之家不为怨怒。原其由,盖婚礼之夕,广縻费,已而校奁橐,朝索其一,暮索其二。夫虐其妻,求之不已,若不满意,至有割男女之爱,辄相弃背。习俗日久,不以为怪。此生民之大弊,人行最恶者也。

这就导致婚礼过程中,花费巨大,一些家庭都无法承担。许多人家都是生男则喜,生女则忧。这种结婚只看钱的社会风气,让无论出身贫穷还是富贵的人家都加重了负担,再加上传统的重男轻女的思想,导致了东南沿海汉人溺女婴风气的产生。

相反,来自北方的蒙古人则重视生育,重视女人和女婴,所以到了元朝,朝廷则严刑峻法,打击弃婴,严禁婴儿塔,并让蒙古人享受汉人婚姻的初夜权。这样一来可赚大发了,以至于到了后来,全世界四分之一的人,尤其是大部分汉人的身上,都流淌着成吉思汗的基因!

元朝的这套制度,表面上是重视生育,其实却是另一种荒诞的社会实验。蒙古人觉得女婴珍贵,因为她们是未来的人质资本和汉人软肋。凡是出生的女婴,不准抛弃,不准淹死,不准送到婴儿塔。一旦有人暗中弃女,朝廷的察罕赤密探就会上门抄家,轻则充军放马,重则砍头示众。

然而更骇人听闻的是,那所谓的初夜权并非传说,而是制度化的收税方式。汉人婚娶之前,得先报官备案,由皇恩专房使带蒙古贵族前来行使权利。这一套操作,不但让蒙古人觉得自己血脉能源源不绝,而且被视为皇家恩宠。朝廷甚至设立种子库,专门统计蒙古贵种与汉人新娘的结合次数。

更为荒唐的是,这套保护女婴的社会制度居然还为元朝经济带来了持续的经济繁荣。因为汉人若想保护自己的新婚女人,就必须暗地里行贿,请专房使放水,于是衍生出一条初夜免役税的灰色产业链。朝廷内部有人便戏称:蒙古铁骑征战天下靠马,坐镇中原靠床。

以至于几百年后年,人口学者记录到一个惊悚的现象:汉地每十个新生儿里,就有七个的祖父辈,可以往北方草原指一指,说自己家的祖上,曾得过皇恩浩荡。这也是后来西方学者说全球四分之一血统带有成吉思汗基因的历史背景。