文学对话:父女间的跨时空创作之旅(四)

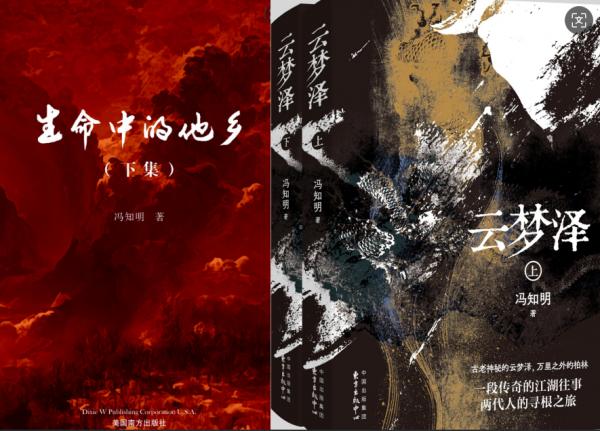

这是一场横跨欧亚大陆的深度文学对话。一边是暂居法兰克福的作家,正在构思和创作长篇小说《云梦泽》(海外书名《生命中的他乡》);另一边是身在异乡求学的女儿紫狈,作为父亲的忠实读者和严苛评论家,她直言不讳地提出自己的阅读感受和修改建议。

这对父女的对话不仅关乎一部作品的创作,更是一场关于文学创作理念、人性呈现和叙事结构的深度交流。他们探讨了创作中常见的困境,如何平衡发泄式的创作与精心地修改,以及如何突破传统的叙事模式。

一、关于创作与修改:从“发泄”到“纪念”

对话伊始,父亲首先坦诚自己年轻时写作的“坏毛病”:“写了后,再也不想看和修改了。这是一种发泄式的创作,从发泄中找到快感。”这种创作方式虽然能迅速释放情感,但往往导致作品“潦草和粗糙”。

而如今,他有了新的心境和创作动力:“到了现在这个年纪和心境,确实要仔细修改下。给我的儿留点有价值的纪念。”这种转变让写作不再仅仅是自我的表达,更是对过往人生的总结,以及对未来世代的馈赠。

女儿也对父亲的这种变化表示赞赏,她认为,正是因为父亲投入了十年的沉淀,才让这部作品有了独特的价值。她指出,有价值的东西往往与通俗的作品大相径庭,而父亲这种“小众”的写作手法和独特的个人语言,正是作品的魅力所在。

二、关于叙事结构:倒叙与主线之辩

在第四章的阅读中,女儿对小说的叙事结构提出了犀锐的质疑。她认为,虽然理解父亲想要“打破小说长篇的固定模式”,但持续的倒叙,特别是花费了大量笔墨描写三娘,使得主线模糊,让作品“俨然成了三娘传而非生命中的他乡”。她提出一个建设性的意见:将三娘的故事作为番外篇,或在主线中以对话引出,这样能更好地保持故事的连贯性和主题的清晰度。

对此,父亲解释了自己“全倒叙”的创作意图。他指出,小说描绘了三个时代的强烈对比:90年代、40年代,以及未来将出现的特别时期。通过这种跳跃和倒叙,他试图用不同时代的视角来刻画人物,折射时代的变迁。

父亲还提到了一个关键的创作手法:“多重视角”。他解释道,小说中每个人物都因不同的视角而完全不同,比如李屠户,在不同的篇章里分别从族叔李光宗、县长,甚至未来会从日本人的角度来描写,从而呈现出立体而丰富的形象。三娘的形象也是如此,通过李如寄、老洋人、母亲等不同人物的视角,以及她自身的独白,展现出丰富的层次感,甚至有些介绍是矛盾的,但这恰恰增加了人物的丰富性。

三、关于人性呈现:在“求生”中窥见“本恶”

女儿在阅读中感到了“不适”,认为作品“很残酷,描写很粗暴”,似乎在着重表现人性的恶和苦难,甚至连李屠户都不能被简单地定义为“正面人物”。

父亲对此表示认同,并进一步阐述了他的“人性本恶”观。他认为,小说中的人物都被置于一种极端“求生”的状态中,在这种环境下,他们的人性很难是美好的。他举例道,最单纯的人物梁一真,为了房子不惜对父亲出言不逊;尹志红为了生存,出卖身体。这些都是现实且客观的挣扎。

对话中提到了小说中“最单纯的人物梁一真”为了要房子在父亲面前称“老娘”,以及“尹志红为了在校园内摆水果摊,出卖身体”的情节。这些细节描写深刻地揭示了人性的复杂性,在生存的压力下,道德和尊严变得微不足道。父亲认为,他的小说中几乎没有传统意义上的“好人”,如果有人性光辉,那也只存在于亲情之中。这种对人性的深刻洞察,是小说文学价值的重要体现。

四、总结与升华:一场有益的文学探索

这场父女间的文学对话,不仅是对一部作品的梳理,更是对文学创作本身的一次深刻反思。父亲的创作理念与女儿的阅读感受相互碰撞,激发出新的火花。

父亲的坚持:坚守全倒叙的叙事结构,用多重视角刻画人物,以及直面人性的“恶”,这些都体现了其独特的艺术追求。

女儿的洞见:她作为读者,敏锐地捕捉到叙事结构可能带来的阅读障碍,并提供了解决问题的建设性思路。同时,她也认识到,这种大胆的尝试是小众且独特的,有其存在的价值。

正如父亲所言:“我们的讨论是有益,这部小说发表之后,我们的讨论完全是可以成为很重要的讨论的。”他们的对话,也印证了文学创作是一个不断探索、不断修正的过程。它既需要创作者的独立思考,也离不开读者反馈所提供的宝贵视角。而最终,这都将化为作品的一部分,成为其独一无二的印记。

2020年9月11号 法兰克福 507

2025年9月16 日星期六 维也纳石头巷 整理