陶身体剧场:从东方哲学到世界舞台的极简舞动

陶身体剧场(TAO Dance Theater)作为中国当代舞坛的杰出代表,自2008年成立以来,便以其独特的极简主义美学和深刻的身体哲学,迅速在全球范围内建立起声誉。由陶冶、段妮、王好三位核心人物创立的这个舞团,不仅是中国首个受邀在多个世界顶级艺术殿堂演出的现代舞团,更以其前瞻性的创作理念和持续的探索精神,成为国际舞台上一颗耀眼的明星。

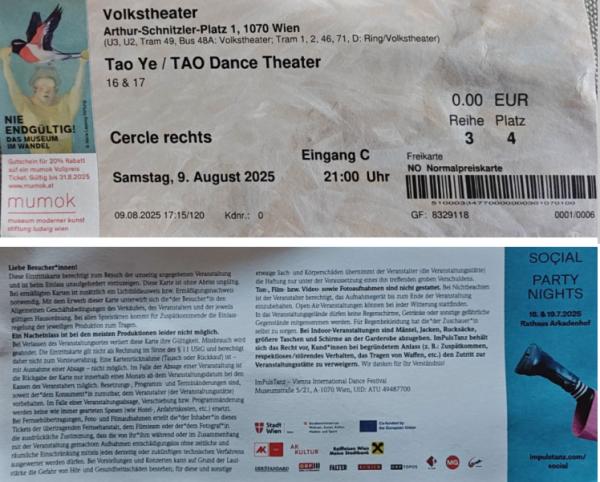

这次在维也纳人民剧场几场演出为引起关注,近千人的剧院座无虚席,演出结束后,观众持续热烈地鼓掌,呼应的口哨声不断,而不肯离席而去。

维也纳人民剧场,本人是第一次到此观演,对它的前世今生,作了如下了解。它于 1889 年由费迪南德·格罗斯和亚当·米勒等人共同创建。它的建立旨在为更广泛的观众群体提供戏剧艺术,特别是那些中产阶级和工人阶级的观众,这与当时维也纳城堡剧院的高雅和贵族化形成了对比。

维也纳人民剧场的创建与一位伟大的音乐家——小约翰·施特劳斯有着紧密的联系。施特劳斯是奥地利著名的作曲家,以其圆舞曲而闻名,被誉为“圆舞曲之王”。要知道圆舞曲来源于街头民间音乐,这就决定了他对人民剧院创建产生的影响。他作为维也纳文化的代表人物,施特劳斯的参与为剧场增添了巨大的声望。他的名字吸引了大量观众,使得剧场在创立之初就获得了广泛的社会关注。同时,施特劳斯是剧场最早的赞助人之一,他不仅在经济上提供了支持,还积极参与了剧场的筹资活动。人民剧场的创建宗旨是让戏剧艺术更贴近大众,这与施特劳斯音乐的通俗性和广泛受欢迎程度不谋而合。

因此,维也纳人民剧场在施特劳斯的鼎力支持下,成功地成为了一个面向大众、拥有广泛影响力的文化机构,极大地丰富了维也纳的文化生活,并对后来的戏剧发展产生了深远的影响。

1.维也纳舞蹈节,已有42届

陶身体剧场此次维也纳之行,是受维也纳舞蹈节(ImPulsTanz Vienna International Dance Festival)的邀请,这是两人发起起,初创时由一己之力支撑,经历曲折,创造辉煌,现今已经举办过42届的舞蹈节,产生了世界性的影响,并在音乐艺术舞蹈领域,广受称赞的专业团体。

1984年由制作人卡尔·罗森伯格与巴西舞蹈家伊士梅尔·伊弗共同发起。起初以舞蹈课程为主,后加入演出,现已成为欧洲规模最大的舞蹈节之一,其核心成果与影响力体现在四个维度:

教育体系革新:从基础舞蹈课程转型为以“研究”为核心的实验平台,吸引编舞家开设进阶课程,推动编舞方法论创新。每年舞蹈节期间开设约200个工作坊,涵盖多种舞种并跨界融合。通过“欧洲舞蹈网”计划资助多国青年舞者,形成跨国创作网络。

艺术创新与经典重构:是新作首演与经典重释的核心舞台。呈现多位欧美编舞家代表作,如比利时罗莎舞团创团作多次复排,奠定其舞蹈史地位。玛姬·玛汉作品引发观众思辨,挑战舞蹈本质定义。2015年与难民合作的作品拓展了舞蹈的社会维度。

跨文化对话平台:推出“欧洲舞蹈园地”计划,推动多国舞者竞赛与交流。深化亚洲合作,2016年“Trans Asia Portraits”项目呈现中日韩舞蹈及纪录片,促成中西舞种互鉴。与伦敦沙德勒之井剧院等形成全球巡演链。

行业生态塑造:规模与影响力大,2012年获奥地利最高艺术奖。重新定义“舞蹈”边界,推动“非舞动作”纳入美学讨论,重估熟龄舞者价值。

ImPulsTanz以教育孵化、创作实验、全球对话、社会介入四维联动,重塑了舞蹈节的文化功能。它实现了遗产化,将经典推向非遗级地位;公民化,让难民、素人、残障舞者成为主角;跨界化,与交响乐、视觉装置等融合。2025年,走过42届的ImPulsTanz仍以“舞蹈即研究”为内核,持续扩展身体的表达疆域。它不仅是欧洲舞蹈的引擎,更成为全球舞者的精神坐标,持续推动着当代舞蹈的发展与进步。

2.舞团的创立:从叛逆探索到体系构建

陶身体剧场的创建,源于创始人陶冶和段妮对传统舞蹈形式的深刻反思与突破渴望。陶冶和段妮都曾在中国传统舞蹈体系中受过严格训练,并在多个知名舞团中担任舞者。然而,他们并未满足于既有的表现模式,而是渴望创造一种更纯粹、更本质的身体语言。这种对“纯舞蹈”的追求,是陶身体剧场诞生的核心缘由。

在当时,中国的现代舞仍在发展初期,大多作品仍受到西方现代舞流派的影响。陶冶和段妮希望能够创造出一种具有东方哲学内涵,同时又能与国际语境对话的舞蹈。他们选择了一条艰难的道路:从头开始,摒弃繁杂的叙事和技巧,将焦点重新投向身体本身。他们用最简约的方式,探索身体的无限可能性,这不仅需要极大的勇气,也意味着他们必须承受来自各方面的质疑与挑战。

舞团的创立是一个筚路蓝缕的过程。在缺乏资金、资源和广泛认同的情况下,他们坚持着自己的艺术理念,据说在疫情期间,剧团被迫解散。他们坚持下来了,通过一次次排练、一场场小规模演出,逐步打磨出自己的风格。从最初的《2》《3》到后来的“数位系列”,每一个作品都像是他们探索旅程中的一个里程碑,记录着舞团从青涩走向成熟的蜕变。

在《16》演出前,观众面对帷幕,当它徐徐开启,没有任何语言和文字的解释,音乐只是一种节奏打击乐,这音乐好像是配合舞蹈的一种节奏罢了。如此留下了巨大的艺术空间,让观众参与创作。中场休息时,我们便展开热烈的讨论,有人认为这是“龙之舞”,展示民族精神,还有人认为这是呈现当前社会现实,更有人认为这是表达青年人一种失落、迷惘和不甘沉沦的挣扎——在我看来,都对。只是不要问一句:“你看懂了吗?”因为你必须参与完成创作,这就是它的特色之所在。

它赢得观众之心,就是这种深度互动。

3.舞蹈特色:极简主义与东方哲学

陶身体剧场的舞蹈风格,最显著的特点便是其极简主义。这种极简并非“空无一物”,而是“大道至简”。陶冶的编舞理念受到了东方哲学,尤其是禅宗思想的深刻启发。他认为,身体是表达的载体,而过多的情绪、叙事和技巧反而会成为一种束缚。因此,他选择“减法”创作:

肢体运动的简化:舞者不再以复杂的舞步和手势来讲述故事,而是专注于单一的身体律动,例如脊柱的波浪、手臂的循环。这种重复且克制的动作,不仅让观众能够更深入地观察身体本身,也营造出一种冥想般的气氛。一群黑衣人,在扭动、舞蹈,聚光灯下,露出的手和赤着脚,显得格外显眼。

音乐与灯光的极简:陶身体的作品常常没有传统的音乐伴奏,而是利用舞者身体的律动所产生的“身体音响”,或是只使用极简的声效。灯光设计同样如此,常常只使用简单的光束或光影,将观众的注意力完全集中在舞者的身体上。我注意到《16》灯光,先是惨白色,再是柔和色,最后是橘红色,身体灵动更抓人眼球。

作品命名的简化:所有作品都以数字命名,如《16》《17》,这进一步弱化了作品的故事性和情感指向,让观众直接面对纯粹的身体和空间。不得不说,数字化的命名,更是陶身体舞蹈特色中的特色,恰恰数字化的命名,产生的创新,给观众更多的联想。我甚至联想到它具有前瞻性,表达我们将在大数据时代的生活形态;我甚至想到古希腊哲学有个数字主宰的流派——“万物皆数”的毕达哥拉斯学派,他们认为数字不仅是计算的工具,更是隐藏在自然界的和谐规律,这种观念成为了他们探索世界的核心。

这种独特的舞蹈风格,与传统舞蹈形成了鲜明对比。传统舞蹈通常拥有明确的叙事、丰富的情感表达和高度技巧化的动作,其目的是“再现”或“讲述”。而陶身体的现代舞,则旨在“呈现”。它不讲述任何故事,也不表达特定的情感,而是让身体本身说话,让观众在观看中产生各自的感悟和联想。陶冶首创的“圆运动体系”,正是这种哲学的具体体现。它通过对身体运动轨迹的精确控制,让舞者达到一种内在的平衡与和谐,这与中国传统太极、气功等文化有着异曲同工之妙。

4.作品概览与2025年维也纳演出

陶身体剧场最著名的作品系列当属“数位系列”。从《2》到我们观看的《16》《17》,这一系列作品贯穿了舞团的整个发展历程,每一部都代表着他们对身体探索的最新成果。2025年8月9日在维也纳人民剧院演出的作品,正是《16》和《17》。

《16》:作为“数位系列”的最新作品之一,它延续了舞团一贯的极简美学,并可能在动作和编排上有所创新。观众可以期待看到舞者们在舞台上通过精炼的身体语言,营造出一种强大的气场和视觉张力,我们在场间休息时做过讨论,我还相信,套用一句话,“人人心中皆有一个哈姆雷特”,这次千余观众,就有千余《16》的感受和联想。

《17》:这部作品可能会与《16》形成某种对话或对比,共同构成一场完整的演出。在陶冶的创作中,相邻数字的作品常常有内在的关联性,但又各有侧重,共同探索身体与空间、时间、光影的关系。如果说《16》只是着重呈现身体表达,那么《17》便借用了语言,歌词以及简短的感叹词。我试图仔细分辨这些词汇的构成,从中找到明确的含义,只是听了类似“无我”(还不敢肯定)的词汇。而全场的西方观众,恐怕对他们发出的语言更是一无所知。这样即使多了语言的呈现,我想依然是给观众一个联想的空间。我甚至想到维特根斯坦的哲学名言:“语言的边界就是世界边界。”他们自创一套舞蹈语言的表达,突破了传统舞蹈的边界,为现代舞蹈探索出了新的边界。有人说,陶身体舞蹈,在开始时,都是讲究秩序的,舞蹈过程中,便颠覆了这种秩序,到了结尾时,依然回到了开始的秩序中,一种生命的循环,自觉的也罢,被迫的也罢,总之就是循环。表达一种含义就是讲究秩序化,颠覆秩序化,回归秩序化。

显然在观赏中,我的心灵出现了两种不同的声音和解读,一种是高端的,东方禅意的,哲学的和玄学的解读,另一个声音,就是粗浅之人解读。幼年时,看过老家春节抽干鱼塘的情形,水被抽干了,鱼离开了水,躺在干枯的地面上,不断挣扎和哀号的情形,怎么样?难道你认为这种解读不对吗?还有,看过一个海钓的视频,一群人在海中密集鱼群里,下钩往上提来,钓起一条,扔到船舱中,那些海鱼,如同“陶身体”般的挣扎。就是说,一千个人眼中的《17》,有两千或三千个《17》哩,甚至一个声音会反驳另一个声音。

不管给我们什么样的联想,都是它的妙处之所在。

就是说,打破传统的舞蹈叙事方式,这些作品的创作灵感并非来源于某个具体的故事,而是源于对身体、对空间、对时间的纯粹感知。这种抽象的表达方式,使得陶身体的舞蹈具有跨越文化和语言的普适性,这也是其能够在国际舞台上获得成功的关键。

5.舞者的选择与国际化视野

陶身体剧场的舞者选拔标准,与其他舞团有所不同。他们不仅需要具备扎实的舞蹈功底,更重要的是,他们必须能够理解和接受陶身体独特的身体哲学。这群舞者并非仅仅是技巧的执行者,而是思想的践行者。舞团的创始人段妮,作为创团舞者和艺术总监,通过对“放松技术”的系统性教学,为舞团培养了一批能够深刻理解和实践这种极简身体美学的舞者。

舞团的国际化视野,并非一蹴而就,而是通过多年的努力和持续的文化交流逐步形成的。

受邀演出:从最初受邀在美国林肯中心艺术节演出,到后来受英国伦敦沙德勒之井剧院的多次委约和邀请,陶身体剧场通过高品质的演出,逐步在国际艺术界建立起口碑。

跨文化合作:舞团与日本设计师山本耀司的Y-3品牌进行现场合作,与台湾云门舞集联合制作《交换作》,这些跨界和跨文化合作,不仅拓展了舞团的艺术边界,也使其获得了更广泛的关注。

媒体关注:多次登上《纽约时报》,并获得《Time Out》杂志“世界十个最佳舞蹈表演之一”的赞誉,这些国际主流媒体的高度评价,进一步巩固了舞团的国际地位。

这些经历,使得陶身体剧场不再仅仅是一个“中国的”舞团,而是一个具有全球影响力的艺术品牌。他们通过舞蹈这一世界语言,将源自东方的哲学思想传递给不同文化背景的观众,形成了独特的国际影响力。

6.未来展望:引领世界潮流?

关于陶身体剧场未来的发展,可以从以下几个方面来探讨:

艺术的深度探索:随着“数位系列”的不断发展,陶身体将继续深化对身体、空间和时间的极简探索。他们可能会在圆运动体系的基础上,发展出新的身体技术,或者尝试更具实验性的跨界合作。

教育与普及:通过“陶身体教室”和“圆运动体系课程”,舞团正在将他们的身体哲学普及给更多人。这种教育体系的建立,不仅能够为舞团培养未来的舞者,更能够将他们的艺术理念推广到大众生活中,产生更广泛的社会影响。

国际影响力的持续扩大:陶身体剧场已经获得了威尼斯双年展舞蹈银狮奖,这标志着他们在世界舞蹈界的地位已得到权威认可。未来,他们有望通过更多的国际巡演、艺术节合作和文化交流,继续扩大其全球影响力,甚至在某种程度上,引领世界现代舞的未来潮流。

陶身体剧场的故事,不仅仅是一个舞团的成功史,更是一个关于如何从本土文化中汲取养分,并用国际化的语言进行表达的典范。他们通过持续的创作和探索,证明了极简主义美学在当代的巨大潜力,也向世界展示了中国现代舞的独特魅力与无限可能。

2025年8月10日星期五 维也纳石头巷