关于疫苗的无法止息的争论

自2019年12月首例病人在武汉确诊之后,新冠病毒肺炎在全球范围内相继蔓延、直至新冠疫情大爆发。据统计,截止到2023年3月10日,全球各国的官方通报已累计报告逾6.76亿名确诊病例。这一数字,以及更让人们谈虎色变的死亡数字,因各个国家对该病致死率(CFR)的估计值差异甚大,所以难有一个确切的统计结果。尽管如此,多数国家实际观测到的致死率当在0.5%-5.0%之间。倘若按照人们大多公认的、全球修正的初步致死率2.9%计算,那么此次新冠大疫情导致的死亡人数已达1960万人以上!

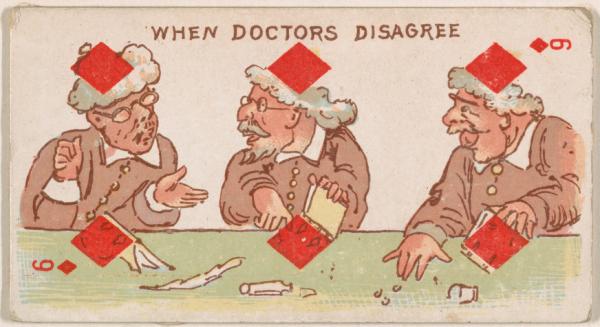

虽然世卫组织在2023年5月5日已经宣布“新冠疫情不再是‘全球突发卫生事件’”,但几年过去,围绕有关新冠疫苗、特别是mRNA疫苗的争论始终没有止息。争论的双方习惯于取自不同的信息来支持并强化自己的观点,而对疫苗是支持还是反对?似乎成了一件“非黑即白”的简单判断,致使这场本该由科学和事实说话的讨论,演变成了一场观点尖锐的对决。这当中,充斥于媒体的形形色色的海量信息真真假假、似是而非,愈发让原本就影绰复杂的事实变得更加模糊,从而进一步加重了人们的疑虑。

人们似乎正在经历一场前所未有的信任危机——对科学家,对大药厂,对政府相关管理部门,以及对主流媒体等等。

讨论疫苗,当然离不开当年新冠疫情这个大背景,而对于这场异常凶险“病毒”浩劫,相信大多数人都无法泰然处之,紧急当中的不得已应对显而易见,但总体上的脉络还是有迹可循的。也因此,笔者曾在2020年2月4日、2021年2月13日和2021年5月25日写过三文——《病毒,又是病毒!》、《疫苗死亡事件解惑》和《疫苗,我们应该感谢他们!》,试图针对病毒、mRNA疫苗以及当时统计的“疫苗”致死数字进行探究。

影片《Inside mRNA Vaccines》

近日,看了一部有关mRNA疫苗的纪录片,名为《Inside mRNA Vaccines》,对了解“疫苗之争”的若干关键点颇有帮助。无疑,mRNA疫苗是一个在社会舆论中极具争议的话题,不同群体的看法从“划时代的医学突破”到“危险的试验产品”都有。而这部2025年8月12日首发的纪录片,全长约1小时,集中探讨了mRNA疫苗技术的历史、科学原理、开发过程以及相关争议,影片编辑称:重点是突出“被忽略的视角”,如疫苗副作用案例和批评声音。

片中从各个角度讲述了mRNA疫苗存在的问题,其中有mRNA疫苗的受害者,有严重质疑mRNA疫苗的医生、科学家,还有呼吁叫停mRNA疫苗的社会活动家,他们得出的一个共同结论就是:

mRNA疫苗既不安全也不有效。

而安全、有效,恰恰是人们普遍关注的大问题,所以有必要将此片内容做一简要梳理,同时再加入一些与之相反的观点。

一、对mRNA疫苗应该采取何种态度?

首先,不存在完美的疫苗,就像任何药物都有副作用一样,疫苗的副作用显而易见。又因为人体是世间最复杂的系统,人们对自身的认识远远不够,更谈不上认识的“完美”,这双重的“不完美”意味着风险无法完全避免,否则就不会有医学。但人们真正关心的是:1)副作用究竟有多大?2)即使停用,是否会造成永久性伤害?3)副作用在“我”身上发生的概率有多大?这就涉及到药物、疫苗的“安全性”问题,以及有无个人自由选择的权利问题(强制)。

其次,人与人之间个体差异天然存在,而且有时差异之大超出你的想象,这就使得“不良反应”、“持久伤害”等风险十分个人化,认定起来很难做到圆满。于是,医学界普遍倾向于:更看重“稳定群体观察”而非“零散个案”;更依据“医学诊断结果”而非“个人自发报告”;更相信“持续观察”而非“偶然、罕见”,等等。当然这并不是说后者不重要,因为任何涉及到个体生命安危的事都是天大的事,这也是医学界以及专家、医生面对的“两难”问题。

最后,说说什么是“医学上的主流观点”?有这样一个案例:

来自加拿大的2025年3月27日的报道:埃德蒙顿病理学家霍金森(Roger Hodkinson)医生承认了不专业行为的指控,并受到加拿大医疗服务协会(CPSA)听证法庭的处罚。2020年和2021年,霍金森医生曾多次公开发表声明(在埃德蒙顿市议会会议、媒体采访和社交媒体上),谈论当时因新冠疫情而采取的公共卫生措施。他的言论超出了病理学家的执业范围,并且与公认的公共卫生医学指南相悖。这违反了加拿大医学协会《道德与职业规范》中概述的要求。该规范规定,“医生必须明确表明其意见是否与公认的行业观点相悖,并谨慎行事,避免超越其知识和技能的界限。”在2024年11月举行的听证会上,霍金森医生承认了针对他的指控,并承认其行为违反了《道德与职业道德准则》。听证法庭认可了霍金森医生对不专业行为的承认以及接受了关于处罚的联合意见,并下达如下命令:1)霍金森医生将受到警告;2)霍金森医生必须自费完成加拿大医学协会举办的关于影响力与倡导的在线课程;3)霍金森医生需承担部分调查和听证费用,总计5000加元。

这则案例体现了对医学界专业人员的基本规范。

显而易见,每个人,包括医学专家和医生,都有着自己对问题的不同看法和观点,每个人也都有自由表达自己观点的权利。那么那些太过专业的讲述,作为“门外汉”的普通人,我们究竟该听谁的?

这就是《道德与职业道德准则》制定的意义,因为它给出了一个“公认的公共卫生医学指南”,也就是所谓的“医学上的主流观点”。至于那些持有不同意见的专家们,当然可以自由表达各自的意见,但前提是:发表意见的人要明确表明自己的意见“是否与公认的行业观点相悖,并谨慎行事,避免超越其知识和技能的界限”。

正是在这样一种约束下,普通人才有可能了解“公认的行业观点”是什么?同时也能够知道具体某位专家的意见是什么?在此基础上决定自己愿意相信什么?

二、质疑或反对mRNA疫苗的是哪些人?

以下是影片中的讲述人及其背景,同时也给出“医学上的主流观点”对他们的评价:

1、mRNA疫苗的受害者

乔尔(Joel Wallskog),曾是一名经验丰富的骨科外科医生,但在接种Moderna疫苗后,健康状况急剧恶化,最终被诊断为横贯性脊髓炎(transverse myelitis),这是一种影响脊髓的严重神经系统疾病,疾病导致他被迫提前退休。乔尔也是此片的编辑制作人之一。

需要指出的是:乔尔并不是一名疫苗反对者,他在国会听证会上强调,希望政府增加疫苗副作用的透明性、改善副作用监测机制、对受害者提供支持并研究因疫苗所造成的伤害。

杰西卡(Jessica Sutta),前小野猫偶像组合(Pussycat Dolls)成员,接种疫苗后她出现了严重的类似自身免疫病的症状,她自述:打完第一针大概两天后,我醒来时右侧肋骨剧烈痉挛,疼得要命,疼痛蔓延到整个胸部,又烧又刺,是那种可怕的剧痛……我得了神经病,全身疼,思维混乱,出现脑雾,再也不能跳舞了。她在2024年被确诊为“疫苗诱发性红斑狼疮”(vaccine-induced lupus)。她在影片的最后表示:如果不亲身经历,真的很难理解这种感受,这段经历是我人生中最孤立无援的时刻。所以我迫不及待想见到其他疫苗受影响的同伴,还有新冠重症一线的医生们,因为他们真的非常了不起。真相是最有冲击力的报道,这永远是人们最想听到的声音。

托比(Tobie Vergara),39岁,两个孩子的妈妈,有着美满的家庭。但接种mRNA疫苗后,人生发生了巨变。她自述:我开始严重眩晕,皮肤上像有电流在滴落。我感到脑袋里火烧火燎的,我出现了听觉幻觉,我有先兆性偏头痛、震颤、体内颤动,腿疼得要命,血管凸起发胀,还有灼烧感,我得了POTS综合症,体重急剧下降,关节剧痛,肌肉萎缩,症状数不胜数,我甚至晚上不敢睡觉,因为不知道自己还能不能醒过来……我的病已经花了我们超过7万美元,我甚至不知道能不能完全康复。治疗确实有效,但也让我们经济破产,征信记录也毁了,我们不得不借大笔贷款,我们现在正在申请破产,所以这彻底毁了我们。

托比的遭遇正是乔尔正在呼吁的:针对医疗卫生机构对疫苗受害者的不作为,政府必须做出改变!

布莱恩(Brianne Dressen),此片的编辑制作人之一。她因接种疫苗而遭遇严重的神经系统相关副作用,并因此引发法律纠纷。但她接种的不是mRNA新冠疫苗,而是腺病毒载体(AstraZeneca)疫苗。

2、医生及科学家

小罗伯特(Robert Ray Redfield Jr.,1951—),美国病毒学家,2018—2021年担任美国疾控和预防中心(CDC)第18任主任。作为一名经验丰富的病毒学家,他在疫情初期发挥了关键作用,强调了社会隔离和佩戴口罩的重要性,并支持疫苗接种。但也存在明显的失误:2020年1月8日,他便收到中国CDC负责人关于SARS-CoV-2可能具有人际传播能力的通知,但他并未立即向公众发出警告,直到1月20日美国首次确诊病例出现时他才开始公开关注疫情。他所领导的CDC在疫情初期的检测系统出现故障,导致全国范围内的COVID-19检测受阻。直到2月底,修复后的检测系统才开始投入使用。他在支持疫苗界中的同时,于2025年也支持小肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr. )对疫苗进行更系统的研究,强调重新审视我们对这些疫苗安全性的了解,特别是关注mRNA疫苗可能带来的长期副作用。他认为,这种透明的信息可能有助于恢复公众对疫苗的信任。他在疫情中的经历,反映了在全球大流行面前,科学与政治之间复杂的互动关系。

阿西姆(Aseem Malhotra,1977—),英国心脏病专家、健康活动家和作家。他提倡健康饮食,避免过度用药,同时指出:“在肥胖症流行的背景下,奥运会选择与快餐、含糖饮料、巧克力和酒精联系在一起,我认为这太可恶了。”新冠大流行期间,他提出可遵循他所提出免疫饮食疗法作为替代方案(低糖、低碳水、高脂肪,减少处方药,反对他汀类药物),以便快速帮助人们降低感染病毒的风险。最初他曾支持接种mRNA疫苗,但后来他转而反对使用mRNA疫苗。他在针对一篇摘要所发表的支持言论中提出:接种mRNA疫苗“五年后心脏病发作的风险将从11% 显著增加到25%”。但Full Fact则警告:“人们对此研究的质量深表怀疑”。(Full Fact是一家总部位于伦敦的英国慈善机构,负责核实和纠正新闻报道的事实以及社交媒体上流传的说法)

针对阿西姆2022年9月公开反对使用新冠mRNA疫苗的说法,法新社事实核查小组发出警告:“这是错误的。专家表示:他的研究通过挑选证据和依赖有缺陷的研究,误导了人们对疫苗接种风险的认识,公共卫生当局也认为疫苗接种的益处大于风险。”

《柳叶刀》的主编霍顿(Richard Horton)则评价阿西姆:他的论证方式值得仔细分析,以理解他为什么能说服一些人,那就是:1)将自己的观点呈现为个人探索旅程中不得已的结论(个人故事化);2)引用受人尊敬的科学家言论(增加可信度);3)敢于对抗企业利益,坚定地站在患者一方(引发情绪共鸣);4)强调对研究证据的关注点,暗示其相关性(暗示“隐藏真相”,激发怀疑);5)将对原始数据访问的呼吁,塑造成一个关于信任与透明度的问题(使普通人产生质疑现有科学共识的冲动)。

这段评语充分体现了阿西姆的论证策略与技巧,他善于通过心理与情感策略让人产生认同,但这并不能替代严谨的证据和科学验证。事实上,他对胆固醇、他汀类药物以及mRNA疫苗的部分观点缺乏充分的科学证据,甚至被医学机构批评为误导。

马龙(Robert Malone),美国生物化学家、医生,他早期的研究重点是mRNA技术、制药和药物再利用,他因首次成功转染脂质体纳米颗粒内包装的设计mRNA而受到赞誉(1987—1989年间),但他未参与新冠疫苗开发。在新冠疫情期间,他转而批评mRNA疫苗,称mRNA未充分测试,存在风险(如spike蛋白毒性)。他认为:这项技术本来可能很有前景,如果当时能解决那些问题的话。但它的潜力可能已经被毁掉了,被这种疯狂的全球抢发给毁了,明明还没准备好。

对于这一评价,医学上的主流共识是:疫苗在推广前经过了数万人的三期临床试验,并在真实世界中接种了数十亿剂次后,其有效性和安全性已得到大规模验证。马龙的“毁掉”说法,更像是个人的情绪化判断,而非基于系统性数据。而对于马龙自称“mRNA疫苗发明人”的说法,也已被科学界质疑。

保罗(Paul Allan Offit,1951—),儿科医生,专攻传染病、疫苗、免疫学和病毒学。他是轮状病毒疫苗的共同发明人。曾任宾大医学院传染病科主任(1992-2014),并担任费城儿童医院疫苗教育中心主任。2002年,在生物恐怖主义恐慌肆虐之际,他是美国疾控与预防中心顾问小组中唯一一位投票反对为数万美国人接种天花疫苗(Smallpox vaccine)计划的成员,他声称:接种疫苗对人们造成的危害风险,在当下的美国超过了感染天花的风险。他反对膳食补充剂以及替代医学的行动,但他同时又是坚定的mRNA疫苗支持者,他强调mRNA疫苗在减少重症与死亡方面做出巨大贡献,估计仅在美国就挽救了约300万人生命。他对风险持审慎态度,指出疫苗作为新技术,其长期安全性尚未完全了解,“我们必须保持谦逊”,并继续观察未知风险。他强调只有通过大型、前瞻性、随机、安慰剂对照的三期试验,才能验证疫苗安全性与有效性。

有意思的是,这位“大咖”在影片中的出现,是赞誉马龙应该获得诺贝尔奖!然而,没有公开记录显示他说过这样的话。他的“mRNA疫苗”观点恰与马龙针锋相对。

瑞安(Ryan Cole):美国爱达荷州病理学家,公开反对mRNA疫苗,他曾在多个公开演讲中称mRNA疫苗“危险”,并声称它们会导致癌症复发、免疫系统受损。而且由于接种者的免疫系统“被关闭”或“被重置”,所以更容易感染其他疾病。他认为现在全世界有数百万人终身受到永久性伤害,他们现在瘫痪了、患上了神经退行性疾病、自身免疫性疾病。他认为疫苗中的刺突蛋白会引发血管损伤与炎症。

科学界与医疗机构对此的回应是:目前没有临床或流行病学数据支持“mRNA 疫苗导致癌症复发”的说法。相反,多项研究表明接种疫苗的癌症患者整体获益大于风险(减少重症和死亡)。免疫学研究未发现疫苗会“关闭免疫系统”。出现的少数副作用(如心肌炎)已被确认,但总体风险极低。美国病理学协会(CAP)公开澄清,瑞安的说法没有得到证据支持,提醒公众谨慎对待。由于在疫情期间频繁传播未经证实的信息,他在医学界的声誉受到广泛质疑。

由于他的专业身份,让部分公众觉得其观点“更可信”。所以,上述那位“大咖”保罗曾不客气地指出:“专业人士传播错误信息危害更大!”不知他针对的是不是如马龙、瑞安这样的人。

彼得(Peter A.Mccullough),心脏病学家、内科医生,主要研究方向包括心血管疾病、肾脏病学与流行病学。他曾在美国顶尖医学期刊发表过大量论文(超过600篇),曾担任多家期刊的副主编或编委。在心血管医学领域,尤其是肾功能损伤与心脏病交叉研究方面有一定影响力。他高度批评mRNA疫苗,是美国最知名的新冠疫苗怀疑/反对者之一。他公开质疑mRNA疫苗的安全性,认为存在严重的心血管风险(如心肌炎、心律失常、血栓)。声称疫苗的风险可能大于益处,尤其是在年轻和健康人群中。他推动早期治疗替代方案,作为羟氯喹早期的倡导者,他主张使用羟氯喹(hydroxychloroquine)、伊维菌素(ivermectin)等药物进行“早期治疗”,并认为这是更优选择。但因为这些药物的疗效未得到大型临床试验证实,所以它的相关建议遭到主流医学界的否定。

针对他关于mRNA疫苗的观点,科学界和医学机构认为:mRNA疫苗的益处远远大于风险。彼得夸大了疫苗的副作用、淡化了疫苗的益处,但他在反疫苗社群中有很大影响力。他有关疫苗的言论,缺乏大规模临床数据支持,被广泛批评为误导公众。2022年10月,美国内科医学委员会(ABIM)建议撤销他的委员会认证,原因是他散布了有关新冠疫苗的错误信息。2025年1月,ABIM又撤销了他的心血管疾病和内科两项认证。他是2023年一篇综述《新冠疫苗接种后死亡尸检结果的系统评价》的合著者,但该综述已被撤回。

杰西卡(Jessica Rose):拥有计算机科学和应用数学背景,后续在生物学领域也有学习和研究经历。她并非临床医生或大型流行病学研究机构的核心研究员,更多是以独立研究者身份在博客、播客和社交媒体上发表对疫苗的看法。她经常分析美国的VAERS(疫苗不良事件报告系统)数据,并称疫苗引起的死亡和严重副作用被严重低估。她提出mRNA疫苗可能造成心肌炎、血栓、神经损伤等广泛严重不良反应。她对长期风险表示强烈担忧,她呼吁必须立即停止推广和接种mRNA疫苗,她认为mRNA既不安全也不有效。她指责监管机构(如FDA、CDC)掩盖或淡化了风险,强调透明性,呼吁全面公开数据。

对此,科学界和独立审查机构的反驳是:VAERS是开放的自我报告数据库,任何人都可以提交,但未经过因果验证。正确使用VAERS只能发现“信号”,但不能直接计算死亡率或断定因果。多个独立的学术机构(CDC、EMA、英国MHRA)用更严格的方法(大样本、对照、统计建模)检验后,确认有罕见风险(如心肌炎),但总体风险远低于感染新冠带来的风险。她的分析在方法学上存在问题:她忽视了混合因素,如:疫情期间死亡增加可能来自COVID本身、医疗延迟、药物过量,而不是疫苗。把报告数直接解释为因果死亡人数,则被认为是“滥用数据库”。她的观点和文章从未在主流高水平同行评审期刊上获得广泛接受。她在播客或博客上传播的多次数据解读,被科学事实核查机构(如Health Feedback、Reuters Fact Check)指出存在错误或误导。

保罗(Paul E. Marik),南非出生,是美国执业的重症医学医生,曾任美国弗吉尼亚州东弗吉尼亚医学院(EVMS)的内科教授和重症医学主任,擅长重症呼吸支持与败血症治疗,发表了超过500篇同行评议论文、书籍章节和综述,在ICU学界有相当影响力。他在新冠疫情大流行期间因支持伊维菌素和质疑疫苗而成为反主流公共卫生政策的代表人物,他认为,疫苗既不安全也不有效,它们伤害了无数人,数百万人!这些本不应该发生,这是一个悲剧。竟被允许发生了,这些所谓的疫苗代表了新冠最糟糕的一面,以及这种欺骗的极致体现!我们所看到的欺骗行为,我们为这个可怕的问题提供了部分答案。

主流医学界对此评价:保罗在传统重症医学领域确实是国际公认的专家,尤其在败血症管理、营养支持和ICU治疗方面有长期贡献,他的论文量和引用量很高。但疫情期间,他的“Marik protocol”在更大规模研究中未能证实有效,遂逐渐被“指南”摒弃。他和FLCCC对伊维菌素的推广缺乏坚实随机对照试验支持,多项系统综述显示效果不显著甚至无效。他对mRNA疫苗的负面评价也被主流医学界批评为夸大和误导。他后来在疫情中推广的一些疗法或观点,很多不是通过同行评议期刊发表的,而是通过会议演讲、采访或预印本平台,这就是为什么主流医学界对他的新主张质疑更多。他在EVMS的职位于2021年后终止,此事与他的新冠治疗方案争议密切相关(学校与医院均强调应遵循循证指南)。

三、mRNA疫苗接种带来的问题

相信这是所有关注疫苗的人最想弄清、也最不容易弄清的问题。这里的问题可分为两种:1)接种后的不良反应(副作用),属于已经观察到的实例;2)日后可能的风险,属于未来的、基于理性和专业的非事实论断。

综合影片中各位专家所提及的问题,主要有:

1、心血管系统风险

心肌炎、心包炎,其副作用已被广泛确认,但比较罕见,主要见诸青少年与年轻成年男性,通常为轻中度、恢复良好。相比之下,感染新冠本身导致心肌炎的风险更高;

心律失常和猝死:个案报道多,但缺乏稳定人群信号。总体死亡与猝死率未见因接种疫苗而上升的可靠证据。

血栓并血小板减少综合征TTS(腺病毒载体):与mRNA疫苗的关联度很弱、或者未证实其有关联。

微血栓、纤维蛋白-淀粉样微凝块:案例主要来自小样本或体外观察,尚无一致临床证据证明为普遍问题。

2、神经系统

格林-巴利综合征GBS:更常见于腺病毒疫苗,与mRNA疫苗关联度弱。

面瘫:随机对照与大规模数据未显示显著增加,多为自发报告,缺乏一致的因果证据。

横贯性脊髓炎、视神经炎、脑炎等:零散个案报告,人群层面未见明确超出背景率。

POTS/小纤维神经病/自主神经功能紊乱:有个案,但易与感染后同类综合征混杂,总体证据仍在形成中。

耳鸣、突发性耳聋:多为自发报告,缺乏一致的因果证据。

3、免疫学与感染学

抗体依赖性增强(ADE/VAED):临床未观察到稳定群体信号。

免疫印迹(“原始抗原罪”):免疫学上真实存在的现象,影响抗体谱与加强针策略,但不等于有害。

免疫耐受:属于免疫学可观察到的调节现象,目前临床危害证据不足。

带状疱疹再激活:有信号提示轻度风险升高,但幅度较小且可治疗。新冠感染本身也会诱发再激活。

4、生殖与妊娠

女性不孕/胎盘受损:基于“Spike与syncytin-1相似”的说法已被驳斥,大规模数据未见生育力降低。

月经变化:有报告接种后出现短期周期/量变化,多在数个周期内恢复。

流产、不良妊娠结局:总体未见风险上升。相反,怀孕期间感染新冠与不良结局关联更明确。

男性精子质量:研究显示未见持续性不良影响;发热(无论因感染或接种)可短期波动。

5、肿瘤与长期风险

“涡轮癌/癌症暴增”:为社交媒体流行说法,缺乏人群数据支撑;癌症登记未见与接种相关的模式性上升。

p53抑制/致癌信号:多为体外或理论推断,无临床因果证据。

mRNA整合进DNA:机制上缺乏整合条件,人体内证据不支持。

6、自身免疫与器官特异性疾病

自身免疫性甲状腺炎/肝炎/肾小球肾炎/血管炎:少量个案与药物警戒信号,总体极罕见;感染同样可触发自身免疫事件。

免疫性血小板减少(ITP):少数报告,风险极低;可治疗。

7、眼科、皮肤科

葡萄膜炎/视网膜血管事件:零散报告,缺乏一致人群信号。

皮疹/荨麻疹/血管炎样皮疹:多为轻度、短暂。

8、过敏与材料相关

过敏性休克(PEG相关):已知罕见风险;接种点均有急救流程,发生率极低。

脂质纳米颗粒(LNP)生物分布:动物数据提示肝脏等器官富集;人体安全边际充足,临床不良事件模式未显示器官毒性普遍化。

9、生产与杂质争议

质粒DNA残留/SV40启动子:曾引发讨论;监管标准允许的微量残留在毒理上有安全裕度,目前缺乏临床危害证据。

内毒素/杂质/批次差异:GMP与放行检测覆盖此类风险;若出现问题应有群体信号,目前未见系统性异常。

10、加强针与策略层面

频繁加强导致“免疫疲劳/耐受”:仍在研究;现行策略倾向针对高风险人群、优化间隔与株匹配以平衡收益/风险。

低风险人群的风险—收益比:争论焦点在于年轻男性的心肌炎信号与基础风险很低的群体,多国据此调整间隔/剂型/是否推荐。

11、数据系统与信任

监测系统“低估/高估”:自发报告(如VAERS)用于信号探测,不能直接做因果或率;也确有“漏报/误报”的天然局限。

原始数据开放:合理诉求;多个国家/研究在逐步增加数据可得性与方法透明度。

此外,有关mRNA疫苗的其他争议还有:

1)因为是新技术,此前从未使用过,所以缺少经验,存在的潜在风险一时看不清,也不确定;

2)鉴于疫苗的持续保护能力会逐渐减弱,所以无法阻断感染。而持续接种,又会使风险积累、增加;

3)一旦进入动物体内,其与人的食物链连结将对人产生怎样的影响?

说到观察,一个有意思的现象是:那些质疑或反对mRNA疫苗的专家所观察到的案例具有分散性,他们指出的由疫苗引起的不良后果的病症各不相同,比如:马龙指出的心肌炎、凝血障碍、免疫逃逸、抗体依赖性增强(ADE),Michael Yeadon指出的人口减少、免疫系统破坏,罗杰·霍金森(Roger Hodkinson)指出的生殖力下降,阿西姆指出的心脏病和心血管风险,等等。

倘若沿着这一思路进一步推断,这是否意味着:如果某个风险确实广泛存在,那么不同研究者应该能在不同人群中重复观察到相似的结果。但现实是他们的关注点各不相同,说明没有一个被普遍、稳定地验证的因果关系。这更像是个人经验加上偏见选择,而非一致的科学结论。

但另一方面,每个人或许更容易“发现”与自己专业领域或经历相关的副作用,像心脏科医生会强调心脏病,免疫学家会强调免疫紊乱,生殖科医生会担心生育问题。这是否是一种典型的认知偏差?即:人们往往把有限的观察放大成普遍的规律?当然,从传播学的角度看,这种“百花齐放”的担忧,会让普通公众觉得疫苗问题多到数不过来,进而增强恐惧感。但在科学层面,缺乏一致性恰恰削弱了他们的论点。

综上所列,有关mRNA疫苗接种风险的结论或可总结为:

1)已被确认的风险主要有:罕见的心肌炎/心包炎(年轻男性更常见),多数恢复良好;PEG相关严重过敏极罕见。

2)更偏腺病毒载体疫苗的风险:TTS、GBS 的信号更明确。

3)其余大量指控:多为零散个案、理论推断或尚未复制的发现;在人群层面缺乏稳定、一致、可重复的证据。

4)总体权衡:在老年人、合并症人群与孕妇等高风险群体,接种的获益显著大于风险;在年轻男性等特定人群,策略优化(间隔、剂型、是否接种/何时接种)可进一步降低罕见风险。

四、我等普通人该怎么办?

当mRNA疫苗这个解释起来都需要一定时间的、过于专业的词汇摆在我们面前时,我们的第一反应就是:我不懂,我无所适从。更何况科学家的表述中还有太多我们无法弄懂的东西。我们普通人或许很难判断哪些是个别案例,哪些才是真正值得担心的常见风险。这里给出一个简单实用的思路,,即“风险可信度”判断方法,用以帮助人们在海量、矛盾的信息里做出自己的判断:

1)有没有被多个国家监管机构确认?

如果美国CDC、欧洲EMA、世卫WHO等都已经明确承认,比如mRNA疫苗会导致罕见的心肌炎,那就是真的风险。如果只是个别医生或单个小论文提出,没有被大规模数据确认,那就是“疑似信号”,不能当做确定的事实。

2)风险的大小(概率)是多少?

比如mRNA心肌炎:大约十万分之一到万分之一,且多数可恢复。而感染新冠本身导致心肌炎、血栓、中风的风险,要高出几十倍甚至上百倍。所以,关键不在于“有没有风险”,而是“风险有多大?与不打疫苗相比哪个更大?”

3)风险人群是否特定?

一些副作用主要集中在年轻男性,而老年人或孕妇的风险点不同。医生和政策会根据人群特点优化方案,比如:调整剂量、更换疫苗类型、延长接种间隔等。

4)有没有替代方案或防范办法?

对于心肌炎,可将加强针改用另一类疫苗并延长间隔。对于血栓风险,对特定人群避免腺病毒疫苗。这些风险往往不是“全盘否定疫苗”,而是通过策略来降低风险。

那么,该如何看待专业人士的争议呢?

要知道:专家的说法不同,不等于一方完全正确、另一方完全错误。通常是反对方会强调个别病例和潜在危险,主流机构则强调大样本数据和整体风险及收益。就好像一个人站在“放大镜”下看个别悲剧,另一个人拿“统计表”看整体人群。两种视角都有意义,但结论和语气会很不同。

对于前者,首先要聚焦在自己身上,先问自己:我属于哪类人?(年轻男性?老年?孕妇?慢病患者?)我的风险在哪里?权衡之下,更大的风险是来自于“感染新冠”还是“接种疫苗”?

对于后者,如果不想被海量信息所淹没,首先还是要聚焦权威数据,像CDC、EMA、WHO的“安全监测月报”,因为那是汇总了数百万人的数据。但更好的办法就是问自己的医生,医生是最合适的翻译官。拿着你关心的具体病症(比如“我听说疫苗可能导致POTS”)去问医生,让他帮你结合你的身体情况做出解释,供你选择。

此外,对于有一定专业背景或者个人对此有所关注、有所“研究”的人们,还应做到:

1)找出原始研究和原始数据,不要只看演讲或社交媒体内容。要查看被引用的文献是否存在、质量如何?

2)分清哪些是情感,哪些是数据!演讲中的“故事、权威引用、企业对抗”属于情感及心理策略,它不等于科学证据。

3)对比多来源,将某个观点与大规模队列研究或随机对照试验结果进行对比,看看是否一致?

4)还是要更关注科学界、科学家的共识。

五、mRNA疫苗争议的实质反映了什么?

医学是一门科学,也是科学中与人的生命最为攸关的一类,所以对此存在争议无论如何都是好事,特别是对于mRNA疫苗未来潜在的风险,专家们怎么呼吁、怎么强调都不过分。

然而我们也必须看到,在这一争论的背后,毕竟涉及到科学、政治、社会伦理以及心理等各个层面,背景十分复杂。也因此,各方观点常常由这些因素的不同组合、不同侧重加权而成。这里简要归纳如下:

1、科学与医学的角度

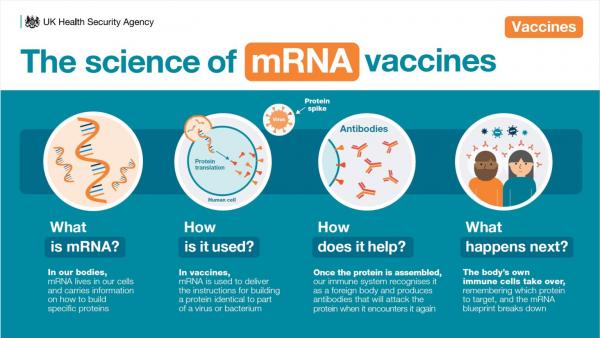

mRNA疫苗的机制是:利用人工合成的mRNA在细胞内暂时表达病毒蛋白片段(如刺突蛋白),激发免疫反应。它并不改变人体DNA,而且mRNA本身在体内会很快降解。

mRNA疫苗的优势是:开发速度快;可以灵活针对不同病毒变种修改序列;有潜力用于癌症免疫疗法等更广泛的领域。而且在疫情中,疫苗显著降低了重症与死亡率。

mRNA疫苗的风险与不足主要有:短期副作用,如发热、肌肉酸痛、罕见的心肌炎/心包炎等;至于长期效应,由于是新技术应用,几十年的安全数据尚未积累完成,所以人们对未来风险的担心并非杞人忧天。

2、政治的角度

首先是自由与强制的冲突,一些国家/地区采取强制接种或出行限制,引发人们反感。正确的做法应该将选择权交给民众。那么,如何避免群体间相互影响、相互感染呢?这当然是一个国家的公共卫生策略问题,一方面,大规模的接种可以减少医疗系统压力;另一方面通过尝试“自然感染”达到整体免疫的效果,疫情期间这两方面的尝试都取得了良好的效果。所以,支持疫苗的群体认为:在紧急状态下迅速推广疫苗,是避免全社会大规模感染所造成的损失的必要措施,是政府的责任。至于政府做的是否好?则是另一个问题。

而质疑的一方,强调制药公司的逐利行为,他们担心那些商业巨头们利用危机牟利,同时将真相隐去。而数据与舆论的管控,又使得所谓的负面消息被压制。

3、社会与舆论的角度

支持者认为,mRNA是医学进步的典范,快速挽救了数百万生命。但反对者与质疑者则诟病政府强制措施,他们认为数据透明度不足,怀疑官商勾结、为达目的不择手段,或者索性将其视为“未经充分验证的人体实验”!我们或许更应该采取:承认疫苗在疫情中起到的作用,但也要求更长期的数据、更透明的风险监控。

4、伦理的角度

支持方往往强调集体利益优先的原则,认为疫苗接种不仅是个人行为,也是社会责任。这样可以更好地保护弱势群体,像老年人、慢性病患者等,受益更大。

而质疑方则看重知情同意,因为信息过于复杂,普通民众难以真正理解风险与收益。而科学机构与政府的“话语垄断”,也让部分人感觉被剥夺选择权,如此等等。

5、心理的角度

疫苗争议不仅是科学问题,也是信任问题。人们对政府、制药公司、科学共同体的信任度不同,导致态度分化。对很多人来说,“未知风险”比“已知危险”更令人恐惧。争论的激烈往往反映了疫情时代的不确定感与政治化氛围。

六、最后的话

mRNA技术本身是一个重大科学突破,它在新冠大疫情中的积极作用有目共睹。但我们必须保持清醒和审慎。因为尽管它在疫情中展现了强大的潜力和拯救生命的能力,但它的长期效果以及潜在的风险还需要持续观察与数据积累。因此对于mRNA疫苗,我们需要保持“谨慎的乐观”,既不盲目崇拜,也无需盲目恐慌。

科学需要批判与验证,社会需要透明与监管。最重要的是,每个人都有权基于充分的信息作出自己的健康选择,而不是被恐惧或政治所绑架。

(文中图片均引自网络)