李克强: 品行不端, 才疏学浅,不知所云

才疏学浅

李克强关于6亿人收入1000元的那句话,已经成为“名言”,常常被人提起,作为实事求是、敢说真话的证据。遗憾的是,这句话是错误的,且误差达百分百。

据报道,李克强的说法如下:

Screenshot_2025-07-14-07-41-49-355.png

即“有 6亿人每个月收入也就1000元”。

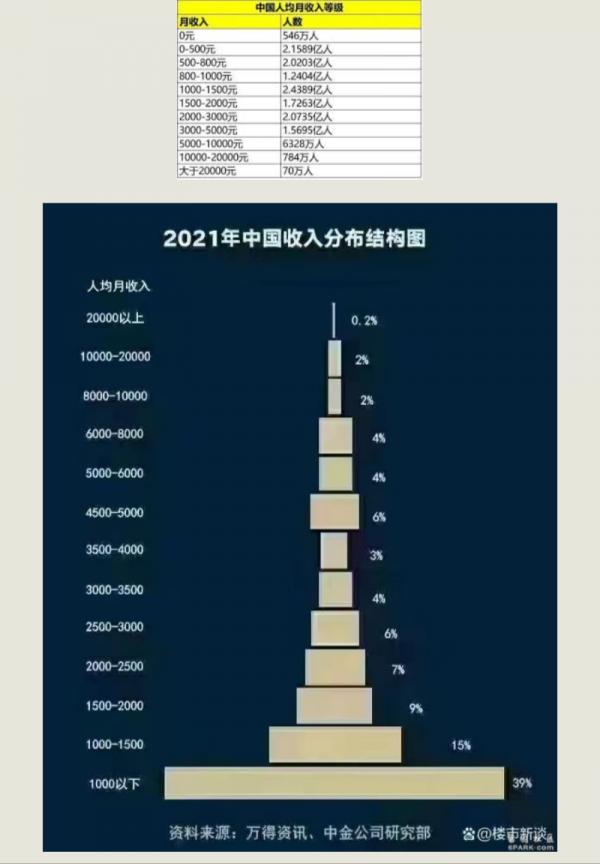

国民收入的原始数据如下(类似的图表很多,内容基本一致):

Screenshot_2025-07-14-07-41-21-832.png

从这一表一图看,正确的说法是:有大约6亿人每个月收入在1000元以下。 即,1000元是上限,以此往下到最低收入。李克强看不懂统计报表, 把6亿人的收入上限当成他们平均收入。

假设均匀分布,这6亿人的收入平均是500元,不是1000元。李克强两倍高估了中国贫困人口的收入。

作为总理的李克强才疏学浅,误读统计数据,夸大了贫困人口的收入,导致中国政府提前结束精准扶贫,致使许多贫困人口依然生活在贫困中。

品行不端

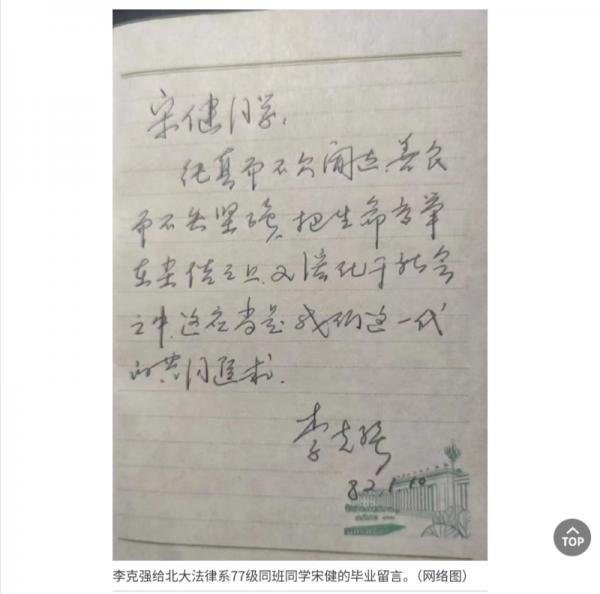

故前总理李克强去世不久,看到一网文贴出几行硬笔字, 称是李克强当年毕业时在一个同学的本子上即兴写下的临别赠言 (见下图)。第一感觉是字一般, 但 文不错。这几句话如果是即兴写下,有点才气。

th-3065829084.jpg

IMG_20241108_091538.jpg

再一想,觉得这文、字不匹配。字如其文,文如其字。字写成这样, 不该有如此文采。于是谷歌一下,果然, 这几句话另有出处,是一个叫艾明之的作家早年写的。

IMG_20241108_091652.jpg

抄了一段他人的话,署上自己的大名。李克强这么做,算学术不端,还是品行不端?

不知所云

“长江黄河不会倒流”, 这是李克强的另一句名言,哦,不,是借用他人的名言。李克强对这句话的脚注是继续改革开放,深化改革开放。

“改革”或“革命”,实际上是一个中性词汇,并不带天然的光环,不具有道义或情怀上的先天优越性,未必神圣或伟大。

改革或革命, 无非是对现状的背离或修正,但背离或修正之后向何处去? 无从得知。可以向好,也可以向坏。1979年的伊朗革命,充满野心的原教旨主义者把当时已经世俗和日趋西化的国家改革成一个伊斯兰神权国家。这场革命被国际社会和本国人民认为是令人遗憾的错误的大倒退。

中国几十年来的经济改革成就巨大,有目共睹,但同时也衍生了新的问题,即 ”三座大山”。这三座大山的存在,加剧了社会上的贫富差距。

实际上,计划经济体的转轨并不必然导致“三座大山”的出现。许多东欧国家和前苏联共和国的经济改革,仍然保留“医疗、住房、教育”为政府提供公共服务的领域,而不是资本横行的市场。

那么问题来了,李克强说要继续改革,深化改革,是什么意思?是要继续把这三座大山堆的更高、更大?还是要开始挖山不止,铲平三座大山? 这个方向不清楚,空谈改革,除了蛊惑人心,还有什么意义?

实际上,长江黄河未必不会倒流。长江黄河,尤其是九曲黄河,虽奔流东去,但一路上有许多河段是北上或西行,即,倒流。这些方向上的修正恰恰是奔向大海的最优路径上不可或缺的。

中共二十大后,新班子迅速推出发展供销社、大食堂,废除课外教培,充公大企业部分股份等举措,意在修正或改良中国社会经济发展的路径。这些李克强试图影射的“倒流” ,难道不是另一个意义下的、可能惠及普罗大众的改革?

“黄河长江不会倒流”?李克强知道他在说什么吗?