严家炎冯知明对话:直击武侠文学能否代表民族文学? 采访/整理:忽如寄

时间:2006年11月——2007年12月

事件:06年11月,一篇名为《九问武侠文学能否代表民族文学》的帖子悄然登陆中国人气最盛的网上社区:天涯。不到一小时,点击过千,回帖上百。随后,帖子被热推到天涯头条。业内专家、资深读者、著名作家、权威学者,各界人物纷纷发表观点,各大网站频频转载报道,一场波澜壮阔的武侠讨论席卷百万网民……一年多后的今天,不少当时情绪激烈的网民大概已经忘记此事,但是关于这个问题的讨论,却并未止息。大陆新武侠的持续发展,催动着更多的有识之士关注这个问题,提出更深刻的观点,从而有了今天的总结篇——总结而不是终结,这个问题最终将需要一个时代而不是几个人来给出注解。

一、高峰对话

冯知明:中华民族的文学语言,本是非常得朴实、简练、准确,以微言而见大义,但我们的五四前辈们却东施效颦,大量使用欧化语言,就像李敖嘲笑鲁迅先生,指出他的语言因为欧化而让世人无法进行有效的阅读,更枉谈理解。五四之后的人效颦于此前的效颦者,这就造成了一种累加的恶性重量,将中国文学压得越来越畸形。我觉得武侠小说的特质在某种程度上有对矫枉过正的现象再矫正的功能,是民族文学再生的一种具体表现。

严家炎(北京大学教授):冯社长说得有一定道理,但是我觉得在那个时代,传统和守旧两个概念靠得太紧,五四要突破保守的桎梏,阻力非常大,也需要用比较激烈的方式来革传统的命。武侠小说的语言自有其深具传统文化精髓的特点,但武侠文学要持续发展,我觉得最需要的是具有当代精神。

表面上看,武侠小说注定要远离现实。但究其实,并不可一概而论。比如金庸小说的有些内容,是作者在当代生活中有所感受而发,它们不但不脱离现实,反而应该说是深入现实的笔墨。作为政论家同时又是小说家的金庸,对诸多的社会现象和历史事件,常常保持着客观、清醒、独立思考的态度。创作过程中,他把得自现实的这些感受连同自己的某些真知的见,融汇入小说,转化成形象。这是金庸武侠小说富有思想性的一个重要原因,很值得借鉴。每个民族都是存亡盛衰系于当世而不是历史,民族的不代表要是古代,首先应该是当代的。所以武侠文学要具有民族文学的品质,首先要完善自身的当代精神。

冯知明:严先生的话让我想起章培恒先生在给我们的评论文章中的观点,他认为武侠小说的生命力就在于创新,我的理解这也是在强调当代精神。章先生对我们几个年轻作家的表现,如沧月和江南,都比较满意,认为他们达到了创新的要求。

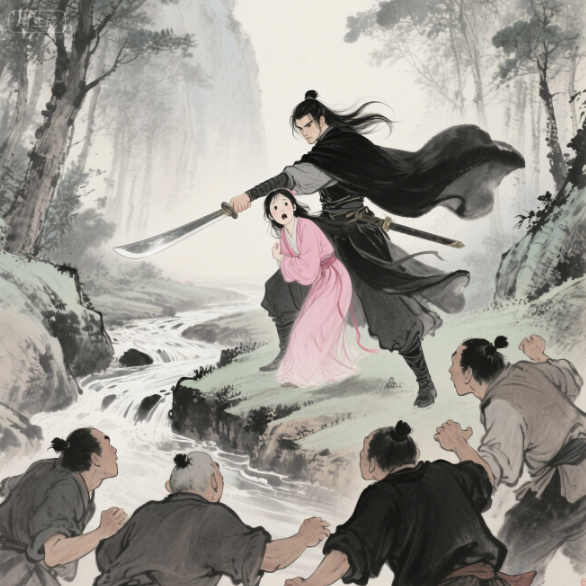

严家炎:我对武侠作家的青年一代关注的较少,但是也在看他们的文章,比如你们给我寄的杂志。我觉得在对当代精神内涵的挖掘上,这些年轻人都是做得不错的。当下这个年代价值观十分多元,各种资讯又无比发达,年轻人更容易以开放的视角来处理武侠小说中的传统元素,在个人作品的故事情节和人物塑造上,都表现出较为明显的当下青少年的行为方式和心理特征。有不少的新武侠小说,其实就是在让当代人尤其是年轻人穿上古代的衣服,拿起刀剑,冲向一个集体梦想中的江湖。在这个江湖中所有的爱恨情仇,都并不那么符合中国传统文化尤其是传统道德的要求。

冯知明:我极为赞同严先生的这个观点,我发现现在的年轻人写武侠实际上跟以前的文人的侠客情结是不太一样的,现在的年轻人更多了观念的叛逆而不是思想上的追求自由,但这也是新武侠受年轻读者追捧的原因吧,首先小说人物性格就贴近他们。

严家炎:这也是武侠文学发展的一个表现,像还珠楼主和王度卢他们的小说,现在的年轻人都不看了,金庸的小说之所以还那么风行,与他笔下的江湖充满现代社会的倒影有很大关系。

冯知明:非常感谢严先生对我们工作的支持,我想严先生在武侠上的深刻见解,会给我们的作者和读者以很好的启发。

严家炎:冯社长太客气了,《武侠版》已经取得了很大的成就,希望《武侠版》能继续起到促进中国武侠文学发展的作用

二:学人问答(小编注:冯、吴、刘三位先生的文章均对每一问题都展开了阐述,因版面限制,仅录其要。)

冯知明之九问。

第一问:武侠文学是否在世界文学范围内,具有不可复制性?第二问:武侠文学是否具有高度的通俗性,能为最广泛的大众所接受?第三问:武侠文学是否具有凝聚民族精神的力量?第四问:武侠文学是否具有高度的开放性,能从其他文化中吸纳一切有益成分?第五问:武侠文学是否能充分继承民族文化传统?第六问:武侠文学是否是中华文化中极具辐射性的一种文学样式?第七问:武侠文学是否能深刻地代表中华民族的国民性?第八问:武侠文学是否具有长久生命力?第九问:武侠文学是否具有教育作用,能正面引导新生代?

吴越(著名作家)九答之第一答:

武侠文学,绝不是“中国特产”。“行侠仗义”,是一种“侠意识”。侠意识具有普遍性,不为某一国、某一族所专有。在世界范围内,有为非作歹的人,就有行侠仗义的人。大家所熟知的佐罗和罗宾汉,就是“外国侠客”。反映在文学作品中,虽然不一定叫“武侠小说”,但是其意义是相通的,只是表现形式不同而已。因此,无所谓“复制性”。

刘忠(上海师范大学教授)九答之第四答

所有的文学都应是开放的,武侠文学概莫能外。中国的武侠文学之所以历经千年而不衰,一个重要原因是它不听从其他文学体裁和文化类型中吸收养分。否则,就不能解释为什么有“旧武侠”和“新武侠”之别。相信,这种开放还会在武侠文学中进行下去。

三、学者观点

韩云波(西南大学教授):“侠”对中国的士人来说,是在他们当官之前,没有进入主流文化、没有进入体制文化的时候,被用来调整自身的一种方式;换句话说就是江湖是他们自身梦想的寄托。我觉得武侠小说将来的前途和命运问题,并不是某场战斗好不好打,那要看什么呢,其实要看的永远是“江湖”,江湖永远存在,进一步体现在我们现在这个和平的年代,就形成了一种江湖心态,大家都需要这样一个虚拟的世界来遣怀。

施爱东(中国社会科学院副研究员):武侠小说作为一种小说类型,具有自身独特的、传统的叙事语法,它的广受欢迎、快速消费等文类特征,正是基于读者对这一叙事语法的熟悉,这是创作者与接受者历经千百年的双向互动而得到的一种稳定状态。作者在具体创作中的“自由创造”,更多地表现为一种“有限变异”,也即我们常说的“带着脚镣跳舞”。“所谓具有开拓意义的优秀作品,很可能不过是百分之九十九的‘旧’,加上百分之一的‘新’;可正是这百分之一的‘新’改变了作品的质,实现了作品的艺术价值。” 而这所谓百分之九十九的“旧”,恰恰是艺术审美的民间性长期作用于武侠小说创作的结果。

汤哲声(苏州大学教授):中国侠文化有丰富的内涵,这是中华民族所积累出来的,其中有一些东西不是其他的民族所有的东西,比如说,中国的侠文化其中重要的文化是流氓文化的正义化。另外,中国侠文化是男性为中心,与男性的宽纵自我有关系。金庸讲武侠小说是“正义、公平、公开”的,很多作家也是这么想的,其实这种“正义、公平、公开”是相对的,是曲折的将流氓文化赋予最正面的意义,将其正义化。