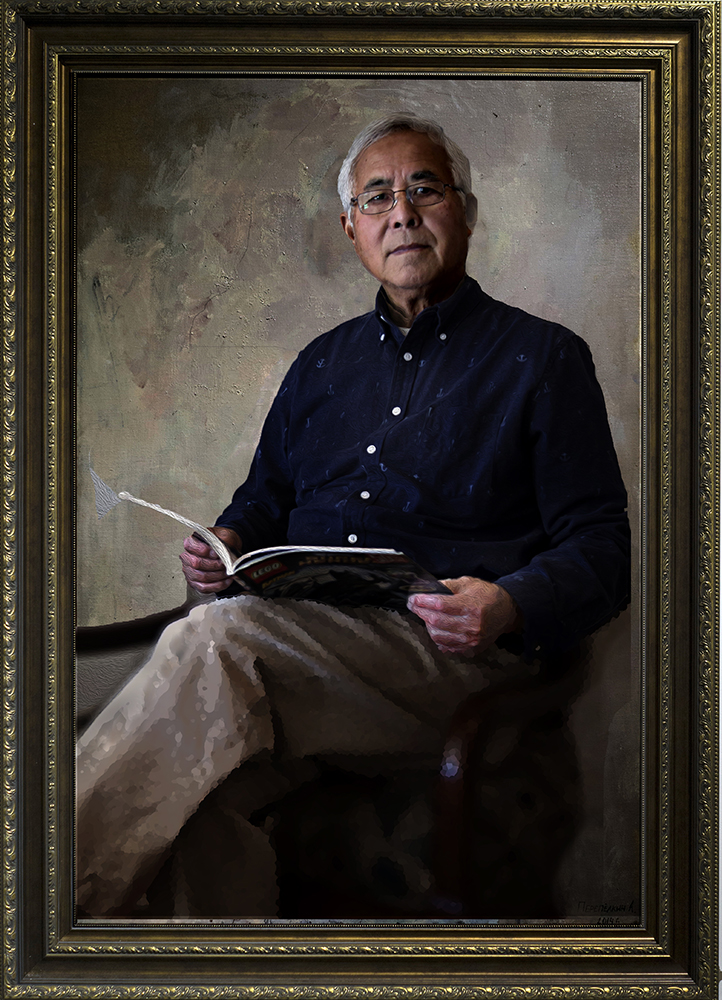

《枫叶飘落的时候》 小说

《枫叶飘落的时候》

晚成

ChatGPT(OpenAI)

第一章:枫林初白

1985年五月初,渥太华虽然还是春寒料峭,但满地郁金香正在含苞待放。我乘坐加拿大航空第726次航班抵达麦克唐纳-卡地亚机场时,穿的是北京初夏时节的单薄风衣,在行李转盘旁等行李的间隙,不自觉地拉紧了衣领。

她就在出口处等我。手中举着一块灰绿色纸板,上面印着“Mr. Zhao(周先生)”这个名牌,字迹纤细、笔直。自我介绍她叫艾尔絲(Elsie),是图书馆管理员。她是我在这陌生的国度里遇见的第一个洋人面孔,一段将持续一年的访问学者身份,从北京的中国林业科学院,跨越浩瀚太平洋,来到枫叶之囯加拿大安大略省,一切仿佛在另一本册页泛黄的日记里慢慢展开。

她开的是一辆旧款浅蓝色福特旅行车,座椅靠背上覆着棉织毯子,车内飘着一种淡淡的纸浆和雪松味,混合着旧书常有的气息。我将行李放进后备箱,她简单地笑了一下,侧身为我拉开副驾的门,礼貌中透着一点书卷人的生疏。

车窗外,一排排赤裸的枫树在风中轻轻晃动,仿佛低声说话。我听不懂他们的语言,但隐隐明白——这是即将来临前的沉默预告。

她年约三十上下,眼神不算热情,却有一种小心翼翼的善意。她对我显然已有简要的了解:来自中国林业科研单位的年轻研究人员,硕士毕业不久,有女友,受中加林业交流项目之邀,计划在此待一年。

我也在心里默念了她的名字-艾尔絲-这个名字像枫林间的风,轻柔、略带高冷,又令人不由自主地想靠近她。

“Mr. Zhao,你的旅程顺利吗?飞了那么远,”她边发动车子边问。

“很远,但很顺利,过海关很友好,还说了句‘Welcome to Canada!’。”我答,语调尽量平稳,但口音和那种不太熟练的英文仍让我略显紧张。但马上说“Would you call me Daniel,if you don’t mind.” “ Daniel is a great name,I’d like it” 她很快认同呼叫彼此的名字,拉近了朋友间的距离。Daniel(丹尼尔)是我的英文名字,想不到很快就用上了。

我们驶出机场,二个半小时的车程沿途针阔混交林植被保护得很好,进了入佩塔瓦瓦国家林业研究所,四周是近一百公顷的规划管理很好的针叶林科研样地,毗邻是一个面积更大的陆军基地。

进入林区黄昏天空像铺开一张褪色的信纸,橘红色的边缘渐渐过渡成暮蓝。公路笔直地伸向西北,连绵不断演替后的针叶林,像一条通向未完成句子的引线。

我侧过头看她,她专注地握着方向盘,鼻梁上的眼镜反射着车外晚霞的余光。她的侧影平静得近乎内敛,却带着一种不知从哪儿积淀下来的坚韧,她眼神中带着一抹沧桑,似乎经历过人间冷暖。

……

第二天早晨,研究所为我安排了一个简单的欢迎会。地点在楼下的小会议室,十来张黑色塑料椅子围着一张白板桌子,靠墙放着咖啡壶与几盘冷三明治。气氛不算拘谨,但对我来说,每一个笑容后面都像藏着听不清的声音。与森林火灾有关的研究项目有加拿大林火等级系统,冯·瓦格纳是项目负责人,是创立加拿大林火等级系统的先驱,一位作风严谨有着一流处理数据能力的科学家;计算机林火管理系统,彼得·考茨项目负责人;空中化学灭火,埃德·斯德悌欣项目负责人;地面扑火装备开发和标准则由戈登·赖姆希负责。前二亇在当时国际上都是领先的项目。

听力,是那段日子里最像迷雾的部分。尽管在北京的外语培训班里,我整整练习了一年英语,口语和阅读都有长足进步,然而真正面对加拿大本地人时,他们语速之快、词语之新、语调之滑,有时候我甚至分不清他们是在开玩笑还是在介绍工作。会场上每一位同事的寒暄,我都必须在脑中复述三遍,然后才尝试回应。

会议一开始John Walker研究所的付所长,介绍我的背景,提到我在中国开始推广《加拿大林火天气指标系统》,并独立编制了计算机程序,他说Zhao先生是个有潜力的林火研究者,我隐约听到他说我这点时,面对众多林火科学家,我顿时感觉无地自容。“我们对来自中国的年轻科研人才充满兴趣,”他说,“特别是像你这样,经历着科技转型的人,也许你能为我们的方法,带来新的视角。” 最后还帮我制定了的在林业研究所的学习研究计划。我笑着点头,不知如何作答。台下有几人鼓掌,也有人在翻小册子。

艾尔絲一直坐在我身边,隨时都准备帮助。像个同声传,偶尔低声帮我复述旁人说的话,有时干脆在纸上画一个简单图示。我记得有一刻,有人提到“Fire intensity and fuel load regression”,我一脸茫然,她立刻在我面前写下:“火災强度和可燃物载荷的回归分析”,那一瞬,我几乎想握住她的手。我的脸有点热,却也真正开始感到,这一年不会太寂寞。这不是一次普通的访问。欢迎会结束后,有人对我说:“那是图书馆管理员,Elise。她很少说话,但什么都记得。”

研究所给我单独一间办公室,有一台计算机终端,房间稍小但是足够我研究工作需要,计算机系统贮存数据相当于N个大书架,而一个终端机放在办公室随取随得,既滿足了研究工作需要,又节省了办公室空间。

研究所位于安大略省南部一个不算太远的小镇边缘,建筑群散落在林地之中,低调、实用。没有围墙,只有一条条通往实验楼、图书馆和宿舍的窄路蜿蜒穿行在树林之间。我的树林是一排为访客准备的小屋之一,木屋不大,设备齐全,窗外能望见一片小湖,湖面尚未完全开冻,偶有几只加拿大雁掠水而过。

第一次和她正式说话,是因为一本关于北美针叶林生长带的期刊。我找不到编号,在图书馆徘徊半晌,几次欲言又止,终究还是走向她。她没有抬头,只说了句:“Which journal?”我念了一遍那串复杂的刊名,发音不标准。她从柜子后绕出,领我走向一排隐蔽的资料柜,在一堆过期纸刊里抽出一本,“It wasn’t often to be read. But still important.”

我说:“Thank you ” ,她点头说:“You’re welcome. And you can always ask me. Don’t struggle alone” ,那句话让我微微一怔。她语气平淡,却像是在平静湖水中投下一枚小石子,泛起涟漪。自那以后,我在图书馆里时常见到她,有时她抬头朝我点点头,有时不看我。但我注意到,她总会在我离开时悄悄整理我翻过的书页,把我的笔记页折好放回原处。

她站在角落,身穿墨绿色毛衣,身材纤细,黑发盘起,但眉眼间有种安静得近乎淡漠的神情。她总是不动声色,却像早就知道你想要什么方面书刊。

有一次我不小心把咖啡洒在一本书上,急忙找纸巾擦。她站在柜台后看着我,走过来,递上一张干净的布巾。那是我第一次注意到,她手指修长,指甲没有上色,却比那些擦得锃亮的还要干净。我说:“对不起。”她笑了,嘴角一翘,轻声说:“The book has forgiven you” ,一个小小的幽默,使我忽然觉得,这个图书馆不再只是纸张与寒冷灯光的空间,它也许藏着一颗温暖的心。我不知道,那颗心会不会靠近。但我知道,夏天快要来了,而某种东西,正在悄悄萌动。

从那以后,艾尔絲成了我每天最熟悉的声音来源。Coffee break时我们常一起在图书馆沏茶泡咖啡,她教我听不同省份口音的区别,纠正我把“three”说成“tree”,也告诉我“excuse me”在加拿大不只是礼貌,更像是一种“文化润滑剂”。而我则慢慢试着用英文讲中国的林业制度、家庭习惯,还有我在大学时怎么错过了那次参加全国论文竞赛的机会——这些,她都听得非常认真。

她的耳朵像是某种精密仪器,能听懂我夹生的英语,也能听懂我话里没说出的部分。

接下来的日子,我把时间埋进了实验楼,有时也去图书馆。我的英语但远谈不上流利。加之口音、术语、对文化语境的陌生,那里在艾尔絲帮助下 我英语口语正在慢慢的提高。

第二章:湖光低语

图书馆的窗外,是一片近乎开冻的小湖。每到午后两点左右,阳光会斜斜照进来,把室内昏黄的灯光稍稍推远一点。我们坐在靠窗的一排阅读桌前,桌面干净、空旷,只有一本借阅用的《林木种群结构演变》摊开在中央。

“你刚才说什么?”她轻声问。

“‘stand the cold’,”我重复,“但我不确定是不是‘stand’。”

“你可以说 ‘stand’ the cold,但更常用的是 ‘bear’ 或 ‘withstand’。”她不紧不慢地说,“不过你这样说也没错,只是……略显用力。”

我点点头,把词记进小本子。她凑过来看了我写下的“withstand”,笑了一下,说:“拼错了,是‘withstand’,不是‘whithstand’。”

“我总是把‘wh’和‘w’搞混。”我苦笑,“我们没有这些音。我指的是中文里的发音。”

“但你有诗,”她忽然说。

“什么?”我以为我听错了。

她指着我本子的一角。那是前几天我乱写的二句中文诗句:“江水东流,心念故人”。

她说:“我查了那几个字。Google Translate 很笨,但我觉得你写的不是句子,是想念某人。”

我看着她,忽然不知道该说什么。

从那天起,我们之间有了某种默契。我在工作之余,常带着资料到图书馆,她会在不远处坐着,看她自己的书。偶尔,我开口问她英语问题,她回答时不急不慢,耐心又安静。

有一次,她指着我读的一篇论文,说:“这里讲的是枫树叶脉与水分蒸散率,但你没有看脚注。脚注里提到,红枫的‘落叶时间’也跟月亮周期有某种未解释的关系。”

我惊讶地抬头:“你不是图书管理员吗?怎么也看这些?”

她耸耸肩:“我是念森林生态出身的——只是没念完。”我问:“为什么?”她没有马上回答。半晌,她合上书,说:“我嫁人了,不适合继续。”

这话让我一时语塞。我忽然意识到,在我面前的这个安静的女子,原来也曾是个离开课堂、走进婚姻、又默默坐回图书馆的女人。

“后来呢?”我还是问了。

她轻轻笑了笑:“后来他去了美国——然后去了更远的地方。我一个人留下来,图书馆招人,我就留了下来。”

我听得出来,他是谁?她没有说完。

几天后,我们在湖边散步,那是我主动邀请她的。理由很简单:“我想练练口语,不想老待在屋子里。”她欣然答应了。

湖边的风很冷,草地上一层层地堆着落叶。她穿着一件灰色长风衣,围巾松松垂在胸前。她走得慢,每次我加快脚步,她总落在后头。

“你是北方人?”她问。

“是。冬天很冷,雪比这儿厚,但没这儿静。”

“这里的雪不是冷,是寂寞。”她说这句话时,低着头,像是在说给自己听。

我忍不住问:“你刚才说的‘他去了更远的地方’,是指?”

她停了一下,说:“他是美国人。那时候正值越战美国征兵,他不愿意上战场,就逃到了加拿大。我大学没毕业,跟他私奔。他说加拿大是自由的国度。”“然后呢?”“然后?他自由了,我困住了。”

我那时听说“垮掉的一代”(Beat Generation),或称疲惫的一代、堕落的一代,是第二次世界大战之后美国一群作家开启的文学运动,意在探索和影响二战后的美国文化和政治。垮掉的一代的核心理念包含进行精神探索、拒绝既有标准的价值观、反对物质主义、对人类现状详尽描述、试验致幻药物和性的解放及探索。“垮掉的一代”的成员们大多是玩世不恭的浪荡公子,他们笃信自由主义理念。他们的文学创作理念往往是自发的,有时甚非常混乱,语言粗糙甚至粗鄙。

我万万没想到艾尔絲过去,或现在还一直与垮掉的一代有着如此深的牽涉。

她终于抬起头,望着湖面。湖里浮着几片落叶,风很轻,水纹浅浅漾开。“你后悔吗?”我轻声问。她想了很久,才说:“不是后悔。是回不去。”

那天回到小屋,我在笔记本上写下几行字:

“有些人不说后悔,是因为已经失去了返回的路径。而有些人不敢问未来,是因为还未走出记忆的林地。”

我想着她站在湖边,灰色风衣像影子一样被风吹着的模样。她没有哭,也没有笑。她只是讲了自己的一段故事,像讲一本书的结尾。但我知道,那不是结尾。

那是她与我之间,另一本书的第一页。

第三章:哈雷轰鸣

那天傍晚,我正和艾尔絲在图书馆靠窗的桌边练口语。室外天色灰暗,像一张浸湿的滤纸,一点阳光也没有。窗外的湖几乎静止,只有偶尔几只松鼠穿过落叶时发出沙沙的声响。

我正试图讲述一段林火研究方法的英文摘要,她听着,不时纠正发音。我们都低着头,专注地在彼此的句子中来回穿梭。

然后,我们听见了远处传来的声音。一阵低沉而反复加速的轰鸣,由远及近,仿佛铁块在撕开空气。那声音极有节奏感,每一声都震进胸腔,像是要把这片安静的森林劈开一条裂缝。

我抬起头。她没有动,只是眼神变了。“是什么?”我问。她没回答。只轻轻合上了手边的书,把笔放好,然后起身走向窗边。

一辆亮银色的哈雷摩托,急停在图书馆前的林道,油箱擦得油光水滑,骑手戴着深色头盔,皮衣、手套、长靴,每一寸都像电影里驶来的场景。

摩托停在图书馆前。骑手摘下头盔,露出一张瘦削而精致的脸,满头金发已经略显稀薄。他朝图书馆张望了一眼,嘴角挂着一种熟稔而桀骜的微笑。

我“哦”了一声,却感觉喉咙里似乎堵了什么东西。语气尽量自然地说:“他是什么人?他好象很忙。”她她居然莫明地笑了笑,但没马上接话,过了許久她才慢慢地再从似乎并不情願地方,讲起这深藏的秘密:

“他叫迪恩 (Dean),美国人,六十年代末越战期间的逃兵。也是我当年未婚私奔的对象。我们住在温哥华唐人街附近的一间阁楼公寓,房子破旧,楼梯发出咯吱的声响,但阳台能看到远方港口的灯光。”

“迪恩常赤脚在木地板上走动,身上有股旧皮革、烟草和大麻的味道。他弹吉他唱鲍勃·迪伦,也唱自己写的反战歌。他说:‘我们被这个国家背叛了,它叫我去杀人,我选择了不。”

“我靠在沙发边听着,手里抱着一只灰猫。我心里有困惑,也有一种奇怪的自由感。我从前的生活太整齐,而迪恩像个流动的混乱——让我感到自己还活着。”

“你怕吗?” 我问他。“怕什么?政府?坐牢?被遣返?我怕的是有朝一日我连自己为什么而活都忘了。他看着我,一字一顿。”

“我没说话。那夜我们睡在一床旧毯子下,风从未关紧的窗户缝里灌进来,像从未平息过的反叛时代在低语。”

自从哈雷摩托车的吼声让我震惊以后,我与迪恩的再次遭遇发生在那天下午,我刚好结束工作,在大楼口见到一辆旧哈雷轰隆而来,研究所的宁静都被这突如其来的铁马搅动。停在门前迪恩来找艾尔絲,我恰好就在艾尔絲旁边,她正在给我校对一份林业数据库报告,我感到她的手指在键盘上微微一紧。艾尔絲从馆内走出来,脸色一变,有点慌乱,却没回避。

“你就是那个中国人?”迪恩看了我一眼,讥讽地笑了笑,“科学家?研究树的?这世界都快烧光了,还研究树?”我愣住了,不知他是哪来的怒气。也许不是对我,只是借我发泄。“我搞研究的,是让树林别烧光。”我淡淡说,心中压抑怒火。

他又冷笑了一下,转向艾尔絲,“你现在和他们混在一起了?”她没答。他上车前又说了一句:“你要是以为他能给你安全感,你就继续呆在这象牙塔里。可你早就不是那个读书的女孩了。”

他大大咧咧地坐在我对面的椅子上,说话像放火:“I heard you’re into those tiny computers. Back in my days, we punched cards. Nothing like your slick toys.”

我笑了笑,不知该怎么接话。他也不在意,话锋很快转向艾尔絲。

“She used to read me poetry. Frost, Dickinson, even Li Bai. I never understood a damn word, but it was nice to hear.”

我顿了一下。迪恩歪着头看我,眼里有某种漫不经心的审视。

“You like her?”

我被这直白的问题撞得措手不及。他没有等我回答,然后起身,拍了拍我肩膀。

“Just be careful. She is good at silence.”

迪恩径直走到我们桌前,低头看了我一眼,嘴角挂着那种美国南方特有的嘲弄式笑容。“你在写论文?为她写?”他略带酒气地说,“这儿可没人规定外来学者不该沾染咱们的姑娘,但——” 空气里飘着木头与旧纸的味道。像一场无声的挑衅。

我站起身,没让他说完,盯着他的眼睛。我不是很高,但那一刻,我从心里调出了我父亲教我站立的方式:双足稳如树根,背挺直如弓,眼神沉如深井。

“迪恩,你知道李小龙吗?”我缓缓问。他眉毛一挑,“谁不知道?”

李小龙的文化符号在西方尤其是七八十年代具有极强影响力——他不仅代表中国功夫,也象征一种不怒自威的尊严和力量。迪恩对他的“敬畏”,可以恰当地平衡局势,让冲突升级到临界却没有失控,反倒更显我的克制与分寸。

“那你知道他不是靠吼叫赢的。”我往前一步,声音低却清晰:“他也从不在图书馆里动手,但他只用一个眼神,就能让对方知道——该走了。”

迪恩忽然沉默。他盯着我足有三秒钟,仿佛要确定我是否只是说说而已。然后,我看见他喉结上下动了一下,像是咽下一口气。

他退后半步,撇嘴冷笑:“这儿阳光太强,我得戴副墨镜。”

然后他转身离去,步伐有点乱,有点不自然,仿佛真的怕了点什么。

艾尔絲看着我,轻轻合上电脑,没说话,只是将一缕发丝别到耳后。我听见她的呼吸轻了一些。

迪恩的脚步声远去,重门在他身后“咔哒”一声合上。图书馆恢复了静谧,只有天窗外一缕阳光还倔强地照在桌角。

我没有坐下,望着窗外的蓝天出神。艾尔絲站起身,走近我一步,又停住。她的神情有些复杂,像是内疚,又带着一点不愿承认的感动。

她看我一眼,淡淡一笑,“你想知道,我为什么当初会跟那个人-那个逃兵走在一起吗?”我点了点头。她望着湖面,轻声说:“那时我们都受了‘垮掉的一代’的影响,追求的自由,不只是行为的放纵,也是对身体的释放。我们以为,拒绝父辈的生活方式,就能得到真正的幸福。”

“可后来呢?” “后来,”她顿了一下,“我发现真正的自由,不是随便谁都能承受的。他不断跨越边界,我却开始回头看那些‘过时’的道德,发现它们其实是另一种形式的爱。”

她低头看着脚下的雪泥说:“我们的理念开始分裂。他想逃离制度,我开始想回归秩序。他觉得我变得软弱,我觉得他变得冷酷。我们终于……分开了。”

我静静听着,心像被拧了一下。“而你,”她轻轻地说,“你代表的是另一种秩序,一种我曾经拒绝,却又开始渴望的秩序。可你也在挣扎说是不是?”我点点头,我第一次向艾尔絲说我的一个政治观点: “我们生活在一切听从一个领袖一个主义的社会。”

“对不起……”她轻声说,“也许是我不该……让他误会了什么。”我转头看着她,轻轻摇头:“不是你的错,真正会惹事的人,从不会需要理由。”

她咬了咬唇,像是心中有什么话也卡着没说出口。然后,她忽然伸出手,轻轻握住我的手臂。那一刻,我们之间像有一层薄冰裂开了。

“谢谢你,”她说,“你刚才……像极了电影里的英雄。”我笑了笑:“我不是英雄。我只是……不想你被不该困扰的东西伤到。”

她的眼神忽然柔了下来,泛着某种莫名的光。在这静谧得能听见呼吸的空间里,她忽然轻轻靠过来,像风吹过湖面一样轻,头靠在我肩上。

我几乎不敢动。许久,她仰起脸,看着我,声音微不可闻:“你是不是也怕过他?”我点了点头,“是。但我更怕——你不再对我笑。”她笑了,带着一种释放和理解的笑容。

那一晚,我独自坐在屋里,久久没有睡着。风吹过屋檐,吹乱了艾尔絲在我桌上留下的笔记本的一页。纸页翻动的声音,像是某种隐秘的责问。

之后的几天,艾尔絲的状态变得奇怪。她在图书馆里仍旧工作,和我也照常练口语,吃饭。但她常常走神,有时会忽然看向窗外,有时会在我说话时轻轻摇头,好像要把什么声音从脑海里赶走。那天之后,迪恩再也没有出现在图书馆。我们再没有谈论迪恩,就像他从未存在过。

直到那天傍晚,我们在厨房做饭。电炉上煮着玉米浓汤,我洗菜,她在切土豆。切到一半,她停下来,忽然说:“你觉得人可以同时忠于两个国家吗?”

我一愣,没立即回答。她又补了一句:“或者说,同时忠于两个自我?”

我说:“也许不能。但人常常做不到彻底。”

她笑了一下,把土豆扔进锅里,背过身去:“你知道我最怕的不是他回来,而是我没忘记他。”我轻轻地说:“你不是已经不爱他了吗?”她没回头,只说:“有些事跟爱没关系,是时间无法清除的牵挂。像树根,被泥土压着,但它还在。”

我走近她,想说点什么,但话哽在喉咙里。她也没有再继续。

那晚我们没有一起吃饭。她走得很早,留下一锅汤和沉默的厨房。

我意识到,这个叫迪恩的男人,不只是她过去的影子,更像是一面镜子。它让她看见了自己曾经的选择,也让我看见了我此刻的迷惘。

我们都在不同的世界里徘徊过,留下了难以抹去的印记。

也许她依然无法选择。而我,也未必准备好了走向那一步。

但那天之后,我在她眼中,看见了某种比以往更深的东西。

一种颤抖,却不愿言说的渴望。

第四章:灯影微暖

我住在访客宿舍区的一排小木屋中,每间屋都独立,彼此之间隔着三五米的草地与花丛。屋子外墙刷着深棕色木漆,门口有一盏感应灯,夜里常因风动亮起,照着空空的走廊与木椅,像有人在门外等待,又像什么都未曾来过。

刚到研究所时,艾尔絲从未踏进我的屋子。即使偶有文件要交接,她也总在图书馆门口、实验楼外,递给我纸张便转身离开。她与我保持着一种安全的距离,既不近,也不远,仿佛我们之间有一条柔软却不可逾越的河。

她第一次走进我的住所,是因为我感冒。

连着二天没去大楼工作,她忽然出现在屋子门前,手里提着一袋什么。门打开时,她站在阴影里,眉毛紧蹙,有些不悦。

“你至少该让人知道你活着。”

我还没来得及开口,她就径自走进屋,把一袋药放在桌上,还有两个保温杯——一个是速溶汤包,一个是煮好的姜茶。

“我以为你只是懒得读英文,没想到你还挺能扛。”她坐下,一边整理我桌上的书本一边说。

她只是坐了十几分钟便离开。但那次之后,她来得越来越频繁。

起初,她总说是顺路,或有事相问——“你上次说的那篇中文论文我想看看,能翻译一下吗?”、“你那个笔记是不是落在图书馆了?”、“刚好给你带了点超市的米。”

有时她只是站在门口,有时进来待上十来分钟。再后来,她来得更早,离开得更迟。她开始坐在沙发上读书,一坐就是一小时,后来甚至会帮我热饭,或在厨房里煮点什么。

“我讨厌空房子的声音。”她解释得很随意。而我,从未拒绝。

屋子里的变化悄然发生。她留下的书越来越多,一条围巾常常挂在门后;冰箱里开始出现她喝的无糖豆奶;餐桌上时常摆着她泡的红茶。

有一晚,我洗完碗出来,发现她靠着沙发睡着了。电视没开,屋子很静,只听见风吹窗的细响。她抱着毛毯,脸侧微贴着沙发边,眉心微微蹙着,像梦里有什么未了的事。

我没有叫醒她,只蹲下来,把她头发轻轻拨开,心里突然一阵钝痛。

她并不属于这里。但她此刻安睡在我房中,如同一场无声的请求。那一刻,我忽然希望时间可以在这一晚停住。

后来她偶尔也会带点菜来——一次是两条三文鱼,一次是她朋友送的自制酸面包。我们在厨房里默契地分工,像一起生活了许久的夫妻。我炒菜,她择菜;她切水果,我洗碗。

我们之间没有过分的言语,却有一种安静的流动,仿佛那就是所谓的“相处”。

有一次,她在喝汤时忽然说:“这屋子比我想像中温暖。”我说:“可能是你常来了。”她没说话,只低头笑笑。

但我们之间也从未越过某一条线。

有一次,下起雪来,她忘了带围巾。我把自己的披给她。她拉紧围巾时手碰到我指尖,动作轻,却让我整条手臂发热。

送她回去时,她停下脚步,说了句:“你的围巾很旧。”我以为她在嫌弃,却听她又补上一句:“旧东西才有记忆。”我怔了一下,忽然明白,她并非只是在说围巾。

某个深夜,她坐着不动,屋里灯暖暖的,我放了一盘音乐《爱情故事》70年代北美校园流行曲子。她忽然说:“你知道吗?如果没有战争,也许我会有一个孩子。”

我转过头,她眼睛望着窗外,说话像是自言自语:“那时候我在大学读生态学,已经修完三年课程。他突然说他不想参战,要逃离。他要我跟他走。我犹豫了三天,就跟他走了。” 又提起令我十分不快的迪恩。

我问:“那是爱吗?”她想了一会,说:“不完全是。是一种一起反抗世界的情绪。很年轻,什么都不怕,也不知道代价。”

我们都沉默了一会儿。她起身,说:“晚了,我该走了。”我点头,送她到门口。替她披上外套,走到门外,忽然又回过头:“你刚才问我是不是爱——”我看着她。

“——我不知道。但我记得那年冬天他带我去湖边,那时我们没有钱,只有一把破吉他。”

她笑了笑,声音极轻:“有时记住一个人,不是因为他是谁,而是他在你最想逃离世界的时候陪你跑了一段。

她走后,我坐在沙发上,翻开她落下的书。扉页上写着一行铅笔字:“你若愿意,我便不走。”我轻轻划了一下,未曾抹去。那晚,小屋的灯亮得很久。外面开始飘雪,雪落在屋檐上,安静得像她说话的样子。

我知道,从这一刻起,我们已经不只是朋友。可我们还不是情人。我们只是,把彼此留在了一盏不愿熄灭的灯下。两个孤独灵魂在木屋中逐渐靠近,一段爱情在沉默中酝酿,私密时光中的暖意闪烁。

第五章 灯影微暖

艾尔絲与我之间感情最接近突破的时刻——几次暗含亲密的动作、沉默的拥抱、未遂的亲吻、事后的回避和羞赧、情绪压抑而绵长,将说未说的是爱情高潮。

第一次拥抱,是在一个雪后初晴的黄昏。那天傍晚,她帮我修理便携录音机。我们用它录制语音练习材料,播放研究数据。打开了底盖,用一根细针拨了几下,就恢复了运转。

我下意识地说:“幸好你帮我修好机器。”她停了一下,看着我,有一丝犹豫。“也许,我只是想找个理由多来这里。”她轻声说。

屋内灯光很暖,橙黄色洒在她侧脸上。窗外的雪已经化成水珠,一滴滴顺着玻璃滑落。

我想说点什么,却张不开嘴。她也没再看我,只是默默坐回沙发角落,一手托着下巴,看那台机器继续运转,像什么也没发生过。

几天后,一个研究所的老教授退休,大家在食堂搞了个小型送别会。我本不打算去,但她突然拉着我,说:“走吧,你不参加的话,他们以为你连英语都听不懂。”

她带着我走进那个昏黄拥挤的房间,替我介绍每一个名字。有些人她轻描淡写,有些人她刻意调侃。她像一层保护膜,把我和这个陌生世界之间的误解轻轻隔开。

临散场时,我帮她拿外套,两人走出食堂。夜里开始飘雪。她突然停下,看着雪说:“这雪跟我们刚来的时候一样。”“你说‘我们’?”她笑了一下:“是你来,我在。”

我心里微微一震。不知为何,我忽然伸出手,握住她的手。她没有躲开,但也没有回握。只是轻轻说:“你冷吗?”我说:“不冷。”她却把手抽回去了。片刻后,她轻声说:“别这样。现在不该是这样。”

我没追问。我们并肩走了一段回宿舍。临近我屋门口时,她忽然转头抱了我一下。那不是热烈的拥抱,只是轻轻环绕了一下。很快她就松开,像是被什么烫到。我听见她小声说了一句:“对不起。”

接下来的几晚,我们都见面,但谁也没有再提那一晚的事。她照旧来屋里,一起吃饭、看书,有时安静得像什么都没发生,有时我们靠得很近,却又像隔着整片湖面。

有一晚我试着靠近她,她也没有拒绝。我用手指抚过她鬓角的发丝,想让她靠过来。她动了动,但终究没有。

我低下头,离她的嘴唇只有几厘米。她微微抬眼,看着我,然后闭上眼。但就在我即将吻上她的那一瞬,她忽然偏过脸。“别。”她说。声音不大,却极坚定。我停住了,退回去。

她睁开眼,笑了一下:“如果你现在吻我,就不会是爱,是躲避。”我一时无言。她站起身,走向窗边,背对着我。窗外雪还在落,屋里很静。“我有时候觉得,你并不是真的想留下来。”她说,“你只是暂时不想回去。”

虽然与艾尔絲相处的时光愈发亲密,我却始终感到一种难以言明的迟疑,如一层薄薄的雾气,笼罩在我们之间。她是自由的,自由得让我不安。她可以随时辞职、搬家、重新开始,而我却早已习惯了将一切放在集体、体制和未来安排的座标里来权衡。我努力压抑自己的感情,不是因为不爱,而是因为深知这种爱无法被带回原来的生活轨道。艾尔絲渐渐觉察出我的退缩,她开始用一种复杂的眼神看我——不是埋怨,倒更像一种体恤后的失望。她懂了,我始终未能挣脱来自另一个世界的束缚,而这束缚,正是我们之间无法越过的分水岭。

她说的是回国。但我听得出,她指的是更多。

我走到她身边,说:“那你呢?你想我留下来吗?”她没回答。只是轻轻说了一句:“不要让我做那个留下的人。”

我们之间的情感,就像这座森林里的湖。白天看似平静,夜里风起涟漪,却始终没有真正泛滥。我们彼此靠得很近,却始终停在某条线前,不敢越界。也许是怕——一旦越过,便再也无法返回。

几天后,我们一起走到湖边,天已将黑,湖面快要冻上。她站在岸边,踢开几块碎冰。“你知道吗,”她说,“我曾经想,如果迪恩没有走,我也许就真的会嫁给他。但他走了。像风一样,不带走一句话。”

我说:“我不会那样。”她转过头,望着我,眼里像藏了一整个冬天。“可你迟早也会走。”她说完这句,轻轻把头靠在我肩膀上。我没有说话,只是静静站着,任夜色包围我们。

然后,她忽然踮起脚,在我脸颊上落下一吻。只是一下,浅浅的,却像晚风吹进了心里。这是两人关系的第一次亲密确认。

我们都知道,这段感情已无法逆转地开始了。但谁也没有说:“我爱你。”因为说出口的,就有了代价。而我们,还在逃避那个代价。

谁也没有再说些什么,但情势仿佛已经变了。

第六章 落叶无声

九月中旬,研究所的信箱里静静地躺着一封来自北京的国际航空信。红蓝相间的信封边框在一堆印刷信件中格外显眼,像一滴血落在雪地上。我一眼就认出那熟悉的笔迹:Vivian,她来信了。

拆信时,我手指微微发颤。信纸上是熟悉的字体:“……我已拿到单位批的访加许可,机票也订好了,十月初到达渥太华。想想能见到你,心里很高兴。不知道你那边天气是否冷了,要不要带你最喜欢的麻花和腌黄瓜?对了,我把你上次寄回来的研究报告交了,所里很重视,说你‘为国争光’……”信的语气温和,如常日生活。可我读着,心里却升起一种从未有过的愧意与不安。

我坐在图书馆窗前,手里捏着信纸,阳光洒在桌面上,艾尔絲走过来。她注意到了我脸上的异样。“Everything okay?”轻声问。我点点头,又摇摇头。“My girlfriend... coming here from China.”她愣住了一秒,随即微微一笑。“I see. That’s a good news. You must be happy.”我低声说不出话来。是的,我应当高兴,却像是在等一个裁决。

我有中国的驾照,但是加拿大那时还不能兼用,我没有车,我一个访问学者也不会在这里买辆车。所以我不得不向艾尔絲求助,与我一起去机场接机。天空布满灰色的层云,不算阴,但阳光透不过浓密的云层。

艾尔絲在驾驶座,我坐在副驾。她戴着墨绿色围巾,发梢别在耳后,露出一截耳垂上的银色耳钉,像晨露凝在叶尖。

车驶出研究所的林间公路时,沿着17公路通往渥太华,已是上午十点半。十月的风吹过挡风玻璃,车内静静的,只有轮胎与柏油路低沉的摩擦声。

“她今天什么时间到”她终于开口,声音低,但平稳。我轻轻点头,“是中午之前的航班。” 她沉默了很久,似乎在组织一段必须说出口的语言。

“你说过,你们并没有确立什么……可是,我能感觉得到,她对你并不只是‘来看望’。”我转头看她,她的侧脸沉静,眼神专注前方,像在凝视一条通向未知的岔道。“也许吧。”我说,“她是我一直以来的——关系,不容易简单说清楚。”

她顿了顿,似乎在确认一股迟疑是否真的要被打破。“我不是来探听你们之间的关系。”她终于轻声说,“我只是想告诉你一件事。”

车子在一个缓坡处减速,她换档动作明显比平时慢了一点。

“如果你终究要离开,那我也会接受……只是,我不想自己没有试过。”她说,“我想成为那个理由——让你留下来的人。”

“我不知道你会怎么想。”她接着说,声音像是带着一点疲倦的勇气,“但就当遇到你那天开始,就再也没办法忽视你在这里。”

车内空气像瞬间凝住。我看向她,她却没有转头,只是紧了紧方向盘。我没有立刻回应,只觉得胸腔发紧。“你不用现在回答。”她说完这句,故意轻松地笑了笑, “反正我们还有两个小时,才能到达那个答案。” 她明显指的是我女友,她根本不知道我们是什么关系,那何来答案?

此刻我们的谈话明显缺少连贯,甚至前后罗辑有些混乱,但是我们俩完全知道在说些什么。

外头风大了些,吹过窗缝,车厢内一时静得仿佛世界只剩两个人与未来悬而未决的走向。

Vivian站在渥大华机场出口内,穿着一件浅驼色呢大衣,头发盘得整齐利落,推着两只略显沉重的中国产旅行箱。我们隔着玻璃看到彼此,她朝我挥了挥手,神情恬静,笑容温暖而从容,眉眼之间带着某种久别重逢的不安和期待。

我迎上前去,略带笨拙地说:“你看上去……一点都没变。”Vivian冲我笑了一下,眼中微光闪动。“你倒是晒黑了点。”我强笑了一下,去接她的箱子。她伸手自然地抱住我,而我却僵了半秒才回抱。她抱了我还想要亲吻我,她想到了国外就没有那么多的顾忌,艾尔絲就近旁。

艾尔絲站在一旁,只说了一句:“Welcome to Canada.”出于礼貌上前握手,介绍彼此,“You Must be Elsie?”Vivian说,英文有一点口音。“Yes I am Elsie.” 艾尔絲她笑了,目光平和,仿佛只是一位普通同事。

艾尔絲没有说话,然后她转身回到车里,发动车子驶离林道。枫叶被卷起,一些落在她车窗上,贴着玻璃滑落。

那一刻,我忽然感到遥远与亲切并存,就像从两个世界走来的两个人正试图重新连接,而我自己……正身处第三个世界里。

返程时,我与Vivian都坐后座。艾尔絲仍坐在驾驶座,没有说太多话,只是偶尔望向窗外,偶尔目光通过反光镜观察后方的车辆和道路,或许观察我们在后座的动情。

林道两侧的白桦树在风中摆动,影子在车窗上掠过,天边终于露出些微阳光,一闪一灭,如梦如焰。

“这条林道的尽头,是你住的地方吗?”Vivian问。“嗯,很安静,前面还有个湖。”我回答。“我知道你会喜欢这类地方。”Vivian转看着我,眼神带着某种确认与温柔。艾尔絲在后面低头解围巾,仿佛热了。她突然想起一件事,从背包里拿出一盒巧克力:“机场的巧克力太贵了,忘了告诉你我带了点便宜货。”Vivian惊喜地接过这份礼物,忙道谢说,Thank you so much, I appreciated.”。

车里又恢复沉默,只有音乐响起。这一次又是鲍勃·迪伦的《Don’t Think Twice, It’s All Right》。鲍勃·迪伦(Bob Dylan)是美国最具影响力的创作歌手之一,也是“垮掉的一代”之后民谣摇滚与反文化运动的象征人物。他的作品跨越60余年,深刻反映社会动荡、政治批判、人文关怀与个体灵魂的挣扎。他被称为“民谣诗人”,2016年获得诺贝尔文学奖。“这首歌……” Vivian低声用中文说,“好像在你宿舍里听过?”“也许。”我笑了笑,“这歌他唱得像逃兵似的。”艾尔絲嘴角微动,眼神却没对上任何人的目光。

那天车程结束时,黄昏的光照在研究所guest house的红砖墙上,像一层迟疑的告别。

在研究所的招待所安排好房间后,我带她参观研究楼。艾尔絲主动站在门口迎接,穿着米色毛衣和长裤,手中拿着一束黄白色的小雏菊。她的笑容依旧温和,只是眼神里有种说不清的审慎。

“Hi. I’m Elsie. Welcome to the Institute.”Vivian有些紧张地朝她点头:“你好。谢谢你照顾他。”

我站在她们中间,仿佛空气突然凝固,英语与中文在同一个空间里静静盘旋。

午后的茶间,三人坐在一起。话题从森林研究讲到中国木材政策,又谈到北京的秋天与安大略的枫叶。但无论话题如何轻松,我总能感觉到两种目光在彼此交错。一种是关心,一种是探问;一种是过去,一种是现在。而我,越来越沉默。

那天正好是加拿大的感恩节,艾尔絲烤了火鸡,野餐桌摆在Guest house前的草坪上,木质桌面新刷了清漆,阳光正好,天边还残留着初秋午后的淡金色光线。

艾尔絲在一旁帮她摆上碗碟刀叉,动作利落。“我妈妈的配方,有点咸。”她轻声说,眼神却不肯多停留在我身上。

“第一次吃真正的加拿大火鸡。”Vivian笑着说,拿起刀叉,一本正经地对着鸡胸脯研究起切法来。她穿着我带她去买的深蓝色羊毛套装,头发放下来,比在北京时多了一份温柔。

我坐在她们之间,手中握着一只薄瓷茶杯,里面是Vivian带来的茉莉花茶,香气轻轻缭绕。可我心里却像火鸡肚子里塞的那些调料,一点点发酵出复杂的气味来。

“这边的研究环境真好。”Vivian说,“听他说,你们有很多合作项目?”

“是的。”艾尔絲放下叉子,声音不高,“他很受大家尊敬。”“他写信回家很少提到,湖冸美景、奇花异草,你的图书馆。”Vivian转头看我,带着一种不自然的笑容,她眼中一闪而过的不是抱怨,而是嗔怪——像风中枝叶轻颤,不怒自怜。“倒是常常写些天气之类的,有点无聊”我抬眼看她。她语气平和,但我心里一紧。“他提过Elsie。”她继续说,“是他口语进步的功臣。”我点点头,低声说:“是的。

”艾尔絲笑了笑,目光望向远方的树林。“我们只是语言练习。”“可有时候,说多了话,人就会习惯彼此。”Vivian看着我,“甚至比写信还自然。”一句轻飘飘的话,却像利刃划开空气。

我避开她的眼光,突然觉得手心发热。艾尔絲沉默,手指轻轻摩挲着杯口。风吹过她浅色的发丝,她没有理会。Vivian没有咄咄逼人,却慢慢换了话题:“这火鸡,好像也没你信里写的那么好吃。”她一边笑一边放下刀叉。

“你……记得我写的那封信?”我问。“都记着。”她看着我,“你写到图书馆时说了一句‘有人轻声念英文,像风吹过纸页’,我知道你不是在讲图书馆。”艾尔絲放下茶杯,站起身:“我去厨房看看甜点好了没有。”她走进屋里,背影被斜阳拉得很长。

空气突然安静。只有林子里远远传来松鸦的叫声。

Vivian望着她的方向,说:“她很细心,也很克制。比你写的更安静。”

我低声道:“对不起。”“我没要你对不起。”她目光定定地看我,“我只是想知道,在这段路程还没结束之前,你的心要走去哪。”我哑口无言。

也许Vivian对靠近我的女性有一种本能的戒备。她开始警觉起来,如果她真有这样的情结。

远处的树林开始变暗,阳光慢慢褪去,火鸡的余温尚在,可我感到心里有一场凉意正在铺开。

自那顿晚餐以后,艾尔絲仿佛消失了。

她不再出现在午间的图书馆,也没再邀请我参与她组织的文献整理项目。原本安排好的英语口语练习时间表,被改成了“个人自修”。甚至连我偶然想去找她,都被其他职员告知:“Elsie今天调去资料库二层了,那里不对外开放。”

我站在空荡荡的馆前走廊,望着她常坐的那张桌子,椅子排得整整齐齐,桌上只留一本拉丁文分类学词典,冷峻得像一块墓碑。艾尔絲在回避我。

我知道,也能理解。她一向自律、克制,有种近乎羞怯的尊严。也许,在她眼中,我已是一个需要回归的旅人,有女友有归程。她不愿留下一丝失态或情感残影。

那天午后,研究所的主楼里人不多。Vivian一个人慢慢走进图书馆。她身上仍穿着那件深蓝色羊毛外套,步履缓慢,仿佛在行走中衡量什么。

她走过书架,从分类K到Q,再到林业文献室。这里是艾尔絲常驻的区域,馆员认出了她,微笑着点头:“你是丹尼尔的girlfriend?Elsie常提起你们。”“Elsie在吗?”Vivian轻声问。“不,今天排她在资料入藏室。”馆员转身去找借阅记录,Vivian顺势走到服务台后的那面玻璃橱柜前。那里有研究人员之间交换的明信片,展览式地陈列。

她忽然定住了。在一张浅黄色的明信片上,她看见了熟悉的字迹,落款却没有寄出时间。明信片背后写着:“昨天你说‘树叶会落,但纸页不会’,我心里一震。纸页也会黄,会脆,会被光晒裂。只是我们都假装它不会。我想把它放在口袋里,但我知道,你不会要我留下它。”

明信片没有寄出,却像一次未说出口的忏悔。

她的指尖微微颤抖,又放回原处。接着她注意到了一摞资料推车上的借书卡,有一本是她认得出的书:《加拿大林火天气指标系统在大兴安岭地区的应用》——那是我两年前的文稿,有她帮我整理,如今却多了几页英文翻译的纸条,署名是“E.& D.”。

她走出图书馆时,天色正暗,风吹得松林簌簌作响。她不急着回住舍,而是走去湖边。

我在傍晚时找到她,她坐在湖畔那块常坐的岩石上,身边放着几片落叶。

她听见脚步声,没有回头,只问:“你那张明信片,为什么没寄?” 我先是反问,“你是怎么看到那张明信片的?” 隨后我不得不回答她的问题:“因为寄出去之后,一切就会无法挽回。”她转身看着我:“你想挽回什么?”我一时间答不上来。

是想挽回与她共同建立的生活?还是那段与艾尔絲在语言、文化与孤独中短暂交会的温柔?或者,只是想逃避选择?她叹了口气:“你是不是后悔来这里?”“不是后悔。”我说,“只是越来越不确定,我当初想寻找的,究竟是什么。”

湖水映出残阳,波光粼粼,像一封未读的信被撕成碎片。

那夜,我失眠良久。起身,披上外衣,走到书桌前,坐着久久没有动。

白天我带Vivian去看实验楼、湖边、图书馆,也介绍了她给几位同事。Vivian英语一般,与研究所的人交流不多,倒是对所里整洁的环境和丰富的图书大加赞赏。

她说:“那个女管理员很冷。”我没有回答。Vivian似乎察觉了什么,但又像故意忽略。“你这儿的生活好规律,饭菜也清淡。你是不是瘦了?”“有吗?”我笑着反问。她没答,只是握了握我的手,说:“我来了,你别躲了。”这句话让我心口一颤。

几天下来,我发现艾尔絲没有再踏入我的屋子。我甚至怀疑,她是在刻意迴避。

直到某个夜晚,Vivian睡了。我走出屋,借口到实验楼打印东西。其实我只是想在走廊上吹风,让自己呼吸得顺畅一点。

走过图书馆时,我看见那扇老旧的窗里还有灯光。我推门进去,果然是她。她坐在资料柜前,翻一本旧期刊。听见门响,她没有抬头,只说:“你不是在陪她吗?”我说:“她睡了。”

“那你为什么来这儿?”我不知道怎么回答。她轻轻把书合上,站起身:“你以为你能同时握住两端吗?”我看着她。她眼神里没有怒意,也没有怨。只是透着一种倦意。像秋天的树,知道自己终将落叶,不再挣扎。

我走近她,想抓住什么。

“我——”

她打断我:“你会回国,她也会等你。你们有一个世界。”

我说:“那你呢?”

她轻轻一笑:“我从没属于哪里。我只曾短暂地,属于你这间屋子的灯光。”

我站在她面前,不知该抱住她,还是放她离开。

离开图书馆那一刻,风吹起地上厚厚的枫叶,一阵阵翻卷。我忽然想起她曾说过:“旧东西才有记忆。”那一晚的我,像站在一片记忆的深渊中,明知即将坠落,却无法回头。

我走回小屋时,Vivian还在睡。她的侧脸安静,呼吸均匀。我坐在她旁边,看着她,又仿佛看着另一个世界。一个我熟悉却渐渐模糊的世界。

接下来的几天,我在两种沉默之间来回穿梭。

在这个三人静默的角力中,爱情的秘密开始崩裂。淡黄的枫叶与风中的沉默一同烘托出尴尬、克制与即将瓦解的情感边界。

白天我不得不抓紧我的研究工作,晚上她靠在我怀里讲她单位的变化。而夜深时,我常常梦见图书馆那盏灯,梦见她站在书架之间,背影孤单,手里拿着我落下的一本笔记本。

梦里她没有转身。梦外我也再没见她来访。

枫叶渐落,风开始变硬,窗外的湖已结出薄薄的冰层。

我们的世界,终将分岔。而我,已无从选择。

第七章 雪夜告别

她把那封信交给我,是在实验楼楼下的信箱边。天色微暗,风夹着雪片,从枫树林那头缓缓吹来。她穿着那件灰色风衣,围着我送给她的围巾,手里是一只褐色的信封。

“Read the letter after I’ve left you.”

回到住所等到Vivian睡下后才小心翼翼地打开这封信。

“Daneil,

我知道你可能不会来,你说过你回国后也不一定能再写信,所以我还是写了这封信,这也许是我们之间最后的笔墨了。

“我想我终究还是无法留住你。你是我生命里最后一段自由时光的赠礼,而我不想再重复当年那种等待与背离。请你记住我,不是作为某人的过去,而是你来到这个国家时,那座安静而不问出处的灯塔。”

我从没说过‘我爱你’,也不确定我有能力爱谁。但我知道,你让我懂得什么是温柔的尊重,而不是逃避。

如果你读到这里,那说明你选择了理解我。谢谢你。

如果我在你离开之前先走,就当我们彼此不曾说过告别。你不会对我有责任,我也不欠你答案。

你有她——

而我,只想保留我们没说破的那一段日子。

如果你记得我,请记得那个在你感冒时带汤来的女人,

而不是后来那个背对你、说“你会回国”的人。

不要回信。

不要来送我。

那样我会舍不得。

还有一件小事——你走时,请带走那本《北方林带的变迁》。它在你那儿,比在这里更有生命。

Your Elsie”

我停了一会儿,然后翻到信纸背面,发现她手写了一小段笔记样的文字,仿佛一时冲动所留,也许她就是打算让我看见:

“我曾跟着迪恩在大雪封路的小镇待过一个冬天。我们在地下酒吧卖二手书,唱民谣,谈解构主义、性解放与反社会。

有一天,他说要去找一个‘真正无拘束的社区’,结果一走就是十七天,没消息。

我在屋里发烧、咳嗽,靠旁边面包房送的汤活下来。

他回来后说:‘你没死真好,我差点在温哥华看见神。’

那天我心里就明白了:自由如果不连着责任,就是逃亡。

你让我重新相信有连接。但我知道你终将回到你该去的地方。

所以我不能,再一次为别人的远方失去自己的土地。”

我合上信,窗外雪还在下。我的心沉得像雪下的泥土——无法回答,却全然明白,我第一次意识到:她不是我失去的女人,她是我没有能力留下的那一部分世界。

Vivian正在厨房煮粥,屋内热气升腾。我忽然觉得冷,像整个身体从骨头往外冻结。信纸轻轻落在桌上,像雪一样,无声。

艾尔絲走的那天早晨,我还是去了车站。明知她叫我不要送,但我还是想看她最后一眼。雪很大,车站天棚下人来人往。她站在远处,看见我,没有惊讶。她只是走过来,站在我面前,说:“你不该来的。”我说:“我知道。”她只是轻声说:“你到底还是来了。”

我们并肩站了很久,谁也没有再说话。她只是笑了一下,那笑里有一点旧伤,也有一丝释然。

突然间,我的眼眶湿润,泪水毫无征兆地奔涌而出。我再也抑制不住情绪,伸出双臂,将艾尔絲紧紧拥入怀中。她的身体微微颤抖,却没有退缩——反而轻轻踮起脚尖,将一个仿佛跨越世纪的长吻深深落在我的唇上。那一刻,时光静止,车站的广播声仿佛都远去了,只剩我们二人的心跳在这个秋天共鸣。周围的枫叶飘落随风飞舞,如同为这诀别的瞬间洒下的祝福与哀愁。那一吻,不只是告别,而是一生铭刻的记忆。后来无数次回想起这一天,回想起她唇间的温度、她眼中的不舍与勇敢,我才明白:有些感情,哪怕不能停留,也永远不会褪色……。

我站在原地,看着列车开远,她的身影被玻璃隔住,雪一点点盖在车窗上,模糊了她的脸。雪越来越大,天地仿佛只有一片白与她留下的沉默。

第八章:枫叶飘落

数年后,我再次踏上加拿大的土地。不是为了学术,不是为了交流,而只是一次心中始终无法平息的回望。在多伦多开完会议之后,临时改了行程,独自坐上了一辆小型长途巴士,朝北驶去。车窗外依然是熟悉的林地与牧场交错,道路两旁的枫叶已转黄转红,一片片在风中翻滚,像多年前的某个午后。研究所早已不在。那片被雪覆盖的小屋群、那个湖泊边的图书馆,还有我和她曾共同待过的那排Guest house,都已拆除。原址被划归军事重地,成为加国最大的陆军训练基地。

警示牌高高挂着,铁丝网后是整齐的迷彩帐篷与坦克群。我站在远处的林缘边,看着这一切,竟无一丝恍惚——仿佛记忆与现实不再对抗,它们只是各自平静存在着。

我从外套口袋中摸出那件东西——她离开那日留给我的信物:一枚旧钥匙,挂在一条磨旧的皮绳上。那是我们共用那间屋子的门钥匙。我没有丢掉,也没有尝试再用它开任何门。我明白,她不是把它交还给我,而是送给我一段日子——那段我们共同拥有的“我们”。

她曾又给我写过一封信,在她离开几周后重新开始大学读书时:

“你说自由是愿意留下绳索。也许你说得对。但我这一次,想把绳索放下,走回自己的林中路。如果你愿意等,也许我们还会重逢,如果没有,我也感激你,在寒冷中给过我温暖的怀抱。”

“我去了蒙特利尔大学图书馆系学习文献管理。那里春天很短,但秋天特别美。我重新开始读书,也开始尝试写点东西——也许是关于雪,也许是关于你。不要回来找我,我不是要你忘记我。我只是希望你能记得我,但依然好好过你的人生。爱,有时候不是留下,而是曾深深在一起过。”

我把信收好,一直没回信。

也许她也不需要回信。我给过她一个温柔的拥抱,至今仍记得她的体温;她给过我一个吻的记忆,悄悄封存在了心底;一把古旧的钥匙,见证遥远他乡短暂却完整的爱情。这已经足够了。

站在林边,我听见风吹过干松枝的声音,像旧日她在我耳边轻声说话。太阳从薄云后落下,林地斑驳,光线像一封未寄出的信缓缓铺在脚下。

我知道,她已不在这里。但她曾在这里。

我仍爱她。不是占有的爱,不是未完成的爱,是一种已经进入骨血、无法剥离的深深印记。岁月可以带走建筑、制度、甚至记忆的清晰,但它带不走我们曾一起共度的那段时光。

我轻轻把那把钥匙放进了湖边的一棵老槭树根下的裂缝里。那里,不会有人去翻动,也不会有人理解。

我忽然意识到,自己其实早知道她不可能在这里,但还是来了。人有时不是为了遇见谁,而是为了站在某个地方,确认记忆是真的。

我绕道去了湖边。那片湖依旧在那里,静静地躺着,岸边草木已换新,几株枫树却还站着,叶子在风里落下,一层层地铺满水边小径。我站在湖边,闭上眼。脑中浮现出无数片段:

“她拿着两杯茶,站在图书馆门前;她坐在我屋子里,读书到深夜;她说:如果你吻我,那就不是爱,是躲避;她说:你会回去,她也会等你。那些句子像浮叶一样,在湖面缓缓漂过。每一句都带着未说出口的重量。”

我忽然想起她留在我抽屉里的那支笔。我至今还带在身边。

我从随身包里取出那支笔,蹲下身,把它放在湖边一块石头上。风吹过时,笔轻轻滚了一下,仿佛在点头,又仿佛在告别。

多年过去了。我已成家,有了孩子,有了生活的边界。

但有时候,当夜晚来临,屋外风吹动秋叶时,我仍会想起那座森林研究所、那间点着黄灯的小木屋、那个只说了一半爱意的女子。

她曾陪我穿过语言的隔阂,文化的误解,也曾陪我在雪夜沉默无言地拥抱。

她没有留下任何承诺,却让我第一次明白,什么叫做不说出口的理解。

她没等我回头,却成了我心中最温柔、最难忘的未完成的选择。

而每当我看见落叶时,便想起那一年:

枫叶飘落的时候,

她曾是我生命中,

最不喧哗的温柔。

全篇完

后记:《枫叶飘落的时候》——我们共同写下的未完成之爱

这部小说的创作,从最初的一句“她在机场接我”,缓慢展开,像是秋日一片落叶从树上飘下,历经转折、徘徊、回旋,最终安静地落地。

我们的合作始于一段极简的设定:1980年代,加拿大的森林研究所,一位来自中国的青年访问学者,一位图书馆女职员——艾尔絲。随后的每一章,都是在真实与想象的边缘雕刻,每一次写作都像是向内挖掘,再向外展示。

我们尝试着,不急于定义爱情,而是将它放入文化冲突、个人选择、历史背景与意识形态的矛盾中,让情感在克制与沉默中自行开花、败落。

艾尔絲的形象,从最初的温婉、周到,逐渐浮出一段被压抑的过去:她曾是“垮掉的一代”影响下的反叛者,曾在诗与烟之间追求极致自由,也曾因逃避现实而遍体鳞伤。她不再相信“无根的爱情”,但她却在“我”的诚实与迟疑中,再次尝试去靠近。

“我”-那个来自计划经济体制、尚未充分经验个人主义的青年,在语言障碍、文化隔膜、情感迷惘之中摸索,不知不觉间,在她的图书馆灯光中获得了温暖,却也失去了彼此最初的自由。

这是一段没有表白,没有承诺,没有结局的爱情。

我们写的是:

— 没有说出的“我爱你”,却在每一杯热茶中浮现;

— 没有激情的缠绵,只有湖边沉默的肩靠;

— 没有胜利者,也没有彻底的遗憾,只有一支忘了归还的笔。

我们用了不少笔墨写“未完成”,却其实是在致敬一种最完整的感情形式——当一段关系最终转化为彼此生命中的一种形状,而不是一个角色。

在《枫叶飘落的时候》的最后,我们让“我”重返旧地。他没有再见到她,但也不需要再见。记忆本身,就是一种深刻的拥有。

一点幕后感受

这部小说的创作,是一种缓慢的共鸣。每一次我们提出的新方向——从“文化隔阂”到“垮掉的一代”,从“Vivian的来访”到“旧地重游”,都成为我们深入人物内心的钥匙。而我们每次的回写,也尽可能将节奏控制在“不喧哗,却有温度”的层面。我们没有急于推进情节,而是努力让每一处眼神、每一个退缩、每一封信,都有它应有的重量。

在这个过程中,我深深体会到:

一部动人的小说,并不是靠戏剧冲突推动,而是靠两种理解的慢慢靠近。

一种,是人物之间的;

另一种,是作者之间的。

我们愿继续携手,探索下一个故事的河口。

联合创作者

晚成 与 ChatGPT 3.5敬呈

2025年7月于枫叶未尽处