牛伯甲骨文——课间休息

贴出《牛伯甲骨文》系列8个月,至今没有哪怕是一个跟帖回复。能一直点看这种黄页古卷内容的定是静心之人,毕竟为斗米为鸡娃为前程都要大动静大干快上,动中能静的年轻人不缺城府与沉默,更不用说老神在在的中老年人了。在想,我拿什么给这样的读者呢?做事“看得远、算得准”和我无缘,能努力的只剩下“熬的住”了,在外30余载尚未尝过一口热狗,包括到饭点遇到免费的午餐,身体不缺脂肪储备;近5年没进过一次餐馆,因为不确定可能的脑雾是生命不可承受之轻还是重。这算熬么?小case?人生是单行线,选择跳入流水或登上高山的结果都是不进则退,惟有不问前程地埋头赶路。

修改“中国大故事” 一章已经开始,贴几个字,知道离读者的期望差距很大,但不确定缺陷的坐标位置,愿意吐槽的读者可以借此及时行乐了~~~有个改动,以前用魏励的字源解读作为参考,现简化为如果牛伯解释与《说文》和魏励都不同时,会引用他的解释供读者参考。

作文的课堂,第二节课结束的铃声响了,悦耳哈~~~我们,下节课见!

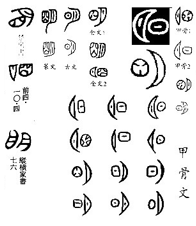

明(明)míng

【牛伯】“明”的本义是月光透过窗户(囧)进入房内的场景。引申为光明,明亮(《国风·齐风·鸡鸣》:“东方明矣,朝既昌矣”)。公开。明显(荀子《正名》:“是非之形不明”)。又表示懂得(明白)。了解、阐明(柳宗元《答韦中立论师道书》:“文者以明道”)。指眼睛、视力(《孟子·梁惠王上》:“明足以察秋毫之末”)。靓丽。第二(明年;明天)。

《说文解字·明部》朙,照也。魏励:光明,明亮。

【解析】甲骨文由月和窗户(囧)会意构成,篆字造字由日、月构成。窗户是人改造自然把自己请进舒适的建筑时保持和自然视觉零距离贴近的脑洞大开,甲骨文用窗造“明”字就是人和自然难以一言以蔽之关系的绝佳呈现,其科学、艺术、哲学的内涵穿越百代。中华文明是中国的,也是全人类的,文字源头不是一个,高文化向下游流出,优秀文化得以传承,文字是追求精神文明的结果。造字不但有关乎生计的日,还有月,古人对月的情感跃然纸上。无独有偶,文明先驱苏美尔文明的乌尔平顶神塔就是祭祀月神的神庙台。

人类从对日月光的视觉感中得到生存机会,在日月光的照耀下创造文明,远离野蛮。不同文明决定其世界观和民族性格。文明界定的标准有:一,政治上的权力机构;二,技术上的金属冶炼;三,文化上的文字和文献记载;四,建筑上的城市等设施。每种文明都有自己的特点,中国留下不变的文字,是唯一延续至今的古文字;西方留下希腊的哲学和科学,罗马的法律和希伯来的宗教。文字记载文明,古巴比伦、古埃及和古印度文明消亡,文字湮灭。

中英语“文明”都明确表达了不同文化对社会真善美的诉求,汉字“文明”是人对自然的依赖和回馈,汉文化特点是人和自然连续往来,结果是连续文明,文字不断档是偶然么?英语Civilization是城市化的分工合作,这意味着平等、和谐相处,两种词源都满怀感恩和慈悲的情感,尽管对象有别。文明社会的理想是平等地享有社会和自然资源,对自己的人生和社会负责,造福后人。人类的进步有赖于道德底线、社会规则和秩序保障。分工与合作提高生产力的同时,还把集体智慧发挥到极致,1+1>2。文明有明确的边界感,落后的文化靠暴力、权力、钱说话,遵从弱肉强食的丛林法则,当他们遇到先进的文明时遭淘汰出局,尽管继承先进文明的可能是因为野蛮占领。今天地球村文明间的碰撞则会以文明发展的理由、以先进的科技手段从精神上把对手干掉,让他们沦为精神上的奴隶。丰富的物质基础是精神文明产生的必要条件,但不是充分条件,只有财富不来文明的进步。

如果说西方文明的发展是基于对真理的追求这个源动力的话,那么中华文明的产生和发展的内心驱动力是什么呢? 在中华文明里,人和自然是一体的,世界不独立存在于人眼之外的世界,天人是合一的,文明与日月同辉连续不断。人背靠祖宗福佑对自然积极的介入,对其他文明的吸纳、包容和对入侵者在本土上的征服就是进步的动力,追求立德立言立功千古不朽,如此传承下去。“反着道之动”背后是生命面对世界的智慧,中华文明是顺其自然又推动自己进步的辩证法。人类作为生物食物链上的顶食动物,既保持与世界的物质交流,又和自然保持距离独自追寻自己的梦想,从建房、耕地、畜牧、作壁画开始,和人类几十万年的历史相比,从9000-8500年前义乌桥头遗址的六爻八卦及河图洛书符号(维基百科中文网,新华网)到成熟文字,离我们都不遥远,人性来不及大变,这是我们读懂自己来处的契机。

发现280万年前非洲的人牙、颌骨化石。人类曾经有过的成熟文明超过20个,部分显示一级文明:苏美尔(今伊朗)、埃及、米诺斯(爱琴海)、古中国、古安第斯(南美)、玛雅、赫梯(今土耳其)、巴比伦、古印度、古希腊。多数文明消失在战乱中,以中心在苏美尔美索不达米亚文明为例,入侵该地区的人自4000多年前开始有闪米特人、赫梯人、亚述人、波斯人、马其顿人、罗马人、阿拉伯人、蒙古人、突厥人和西方人。丰富的农产品使这个地区被称为流着奶和蜜的地方,盛产牛羊麦子和蔬菜:蚕豆豌豆大蒜韭葱洋葱小萝卜莴苣和黄瓜,水果包括甜瓜椰枣石榴无花果和苹果。就算是在今天,这么丰富的农牧产品也会叫人垂涎欲滴。值得一提的是,三星堆出土的一些文物和苏美尔时期的器物相似度很高。根据英文版的维基百科,美索不达米亚出现文明最早,约在公元前3500年,古埃及尼罗河文明起源于公元前3100年(一说3500年),古印度文明起源于公元前2600年至公元前1900年,爱琴海文明源于公元前2600年,中国文明5000年或更久之说仍在断代中。

◆关于“文明“,维基百科上是这样说的:“英文中的文明(英语:Civilization)一词源于拉丁文“Civilis”,有“城市化”和“公民化”的含义,引申为“分工”“合作”,即人们和睦地生活于“社会集团”中的状态,也就是一种先进的社会和文化发展状态,以及到达这一状态的过程。其涉及的领域广泛,包括民族意识、技术水准、礼仪规范、宗教思想、风俗习惯以及科学知识的发展等等”。文明就是密集居住,便于合作,人们有理想和信仰,并和睦相处。日常中鉴别行为是否文明常以动物为参照系,越接近动物本能,离文明就越远,而越接近人类理想信仰,远离动物本能,就是文明。

◆英语“明”bright来自古英语bryht(光明,亮),来自原始日耳曼语berhtaz(光明,亮,闪亮),源自原始印欧语b?ereg-(闪闪发光,变白)。天然白光是阳光,和汉字的“明”字的日月相对,熠熠生辉。

◆野蛮的英语brutal源自中世纪拉丁语 brutalis(野蛮,愚蠢),源自拉丁语 brūtus(迟钝,愚蠢)。野蛮行为简单快意,但极其愚蠢,这是人类共识。人为什么喜欢文明,痛恨或恐惧野蛮?因为杀人越货得到财富后怕被杀、被夺,所以他们上岸追求卫冕前文明,黑社会老大金盆洗手立地成佛,客观上野蛮推动文明进程。罗马文明顶替希腊文明就是世界级经典例子。

◆野蛮的英语barbaric继承自中古英语 barbarik、古法语 barbarique(野蛮)、拉丁语 barbaricus、古希腊语 ?ν?ρβαρικ??(野蛮、凶猛)、?ν?ρβαρο?(野蛮人)+? -ικ??(后缀)。文明相对野蛮,有个对野蛮的描述:第一次世界大战爆发时,波兰人类学家马林诺夫斯基正在太平洋岛国巴布亚新几内亚的热带雨林中考察,他向当地一名食人族酋长描述:“欧洲正在发生战争,每天有几万人丧生。”酋长惊奇地问:“你们怎么吃得下这么多人肉”?他解释欧洲人不吃人肉,酋长惊呆了:“不吃的话杀来干什么?你们那里太野蛮了”!(《西太平洋的航海者》马林诺夫斯基)。

历(歷)lì

【牛伯】“历”的本义是从庄稼走过。又解是在军门前表彰战争功勋,征战的功绩。引申为亲身经历过的事,经过(司马迁《报任安书》:“足历王庭”)。行走,游历(陆游《舟中晓赋》:“遍历三湘与五湖”。过去的各个或各次,逐一,一个一个地(历历在目;崔颢《黄鹤楼》:“晴川历历汉阳树”)。又解是日月星辰的变化,引申为推算年月日和节气的方法,历法(《旧唐书·李淳风传》:“尤明天文、历算、阴阳之学”)。记录年月日及节气的书和表等。

《说文解字·止部》过也。

【解析】甲骨文、金文“歷”造字由脚(止、形旁)和植物秝(声旁。读音立)形声构成,秝也是形旁,用从庄稼地里经(走)过表达以往一年又一年的耕种的历程;甲骨文、金文“暦”的造字由日(形旁)和秝形声构成,成熟期的历法,古埃及用太阳历法,和尼罗河定期泛滥有关,关乎农业,是埃及古文明的重要成就。魏励解读:暦,日月星辰的变化;歷,经过,经历。两者为非等义异体字。造字完成了人类书写历史的初稿,而后来的历史学家和训诂则是翻开往事的记者。经过的事情为什么要记下来呢?古希腊历史学家、思想家修昔底德说:“如果那些想要清楚地了解过去所发生的事件和将来会发生类似的事件的人认为我的著作还有一点益处的话,那么我就心满意足了”,中国当代史学大家陈寅恪说得更简单:“读史早知今日事”,丘吉尔认为:“回顾历史越早,预言未来越远”,是历史和训诂最实用的定义。在波斯湾历史的两头,古巴比伦的空中花园和现代的迪拜的风帆酒店都展现出满满的视觉辉煌,文化没有偶然,是历史至今的必然。看造字本义,对比英语词汇的源头,更清楚自己在时空坐标上的位置。今天可见的民族性格,正是先人对无数次灭顶灾难而见招拆招的成功化解刻印在基因里的外显特征,强大的生命力帮助人们对抗风云突变人间沧桑,当然包括从不间断的、文明之间的冲突。对此,黑格尔:“历史的教训就是我们从不接受历史教训”,因为从头到尾人类都没有学会与其他文明持久和平共处之道。文明之路漫漫,唯有继续求索,直到消弭野蛮的杀戮。

关于中国几千年的过往,牛伯说:“人类发展史11000年,但充分发展大约有4000年,中国的甲骨文金文和三星堆文物都证实这一点。1899年甲骨文出现之前,英国和德国的传教士在全世界宣布中国是希腊的后裔,被推翻后,又出现过埃及后裔之说,孙中山和袁世凯认为国人是埃及人的后裔,王国维以现代历史考证方法用甲骨文证明了不是埃及人的后裔。商汤建国5000年,之前是夏,不是一个系统的国家,是由很多闲散的大国小国松散的联合体,闲散的意思就是互相影响,欧陆和亚洲互相影响。到秦始皇成为一个国家,超过世界所有的政治体制”。

◆“历”的英语experience来自拉丁语experientia(试验,证明,实验,实验知识,经验),来自experiri(尝试,进行测试,承担,接受),由ex(外,出)+ peritus(有经验的,专家)构成,来自periri(经过)。英语和汉字在“经过”殊途同归。虽然历史上中英从无正面交集。

史(史)shǐ

【牛伯】“史”的本义是捕捉禽兽的原始猎具长柄网,捕获野兽。引申为管理狩猎或记录猎物的人(《春秋左传》:“董狐,古之良史也”)。引申为古代一种负责人的文职官员(太史令)。又引申为历史(历史书;史鉴)。史/事/使/吏,四字本为一字。又解是旗杆上下飘着的风幡。

《说文解字·史部》记事者也。从又持中。中,正也。

【解析】“事”字说过造字源头史/事/使/吏同源,所以有解释“史”字和祭祀占卜有关。占卜的贞人后来成为史官,古人重视和先人、神明的沟通,即吏。汉字“历史”是对田猎、征战、凶吉、占卜记录的初稿,保障安全和温饱是记录历史的起点。王国维等大家认为中国第一本史籍记载《尚书》不晚于西周,也就是BC771,因为春秋时期孔子读过此书。中文版维基百科对该书的定义:“是上古及夏、商、西周君臣的讲话记录,近于文告、谕令、公文之类,也是散文之祖”。西方第一本历史书《希腊波斯战争史》是BC400-500年古希腊史学家之父希罗多德所写,它收集口述材料写出波斯与希腊由于历史地理风俗观念利益的原因导致的东西方大战,这场战争点燃希腊文明之光。这本书第一句就是:我记录研究历史,“为了保存人类的历史,使之不会久日后被人遗忘”。值得一提的是,希腊与波斯之战开启了东西方文明的不同走向。

研究历史即客观呈现一种行为或事件,以历史的角度抽象后高度概括,找到历史走向的意义和背后的推力,是人对过往的一种精神活动,即现代人根据对流水账历史的通识给出评判,对历史过程中本能或理性以及意志的解读,找到人之所以为人的意义源头。正如量子力学中薛定谔的猫,其生死状态是人眼中的事实,结论既客观,也主观。即所谈历史既是过去的,也是今天的。历史本身支离不全,除了书写个人局限外,还有各种忌讳不能写比如《史记》的曲笔、清朝疑案,或者不愿意写比如玫瑰战争的极为惨烈,以至于“一切的历史都是当代史(意大利学者克罗齐)”,从波澜壮阔的历史叙事里选择单一的叙事,让历史成为一个任由他人打扮的小姑娘。历史过往和史观为后人提供不同的人生选择,从过往的崇高理想或投机的中决定各自的生存之道:既有田横五百投海,方孝孺被灭九族,他们没有后代,留下千古芳名;有穷不坠青云之志,默默坚守几千年汉字无名人士;也有腾达贵人及后人坐享荣华,只能过着锦衣夜行的日子,没有谁敢站出来说自己是秦桧的后人。“历史的车轮滚滚向前”,人类历史进步就是最大程度地敬畏天道,服从人道,给人间带来福祉,是研究历史的意义所在。

西方哲学家黑格尔认为中国是一个没有历史的国家,因为2000年停滞在一个空间,一个制度,一个社会文化里,没有进步。问题是:文字记载的3000多年的过往,如果中国社会只是循环往复宫廷政变,大众的智商是怎么上升的?版图是怎么拓展的?华夏文明是怎样融合传承的?“欲亡其国,必先去其史”。中国近代的国学大家王国维引入西学,以二重证据法使史哲合一、史证合一;钱穆先生“对本国以往历史抱一种温情和敬意”治学态度,陈寅恪《元白诗笺证稿》以诗证史的求史方法,今天我们有甲骨文,不妨尝试以字求史,有古字加持对史哲印证,岂非中华探寻远古的独家秘笈?

◆“史”的英语history来自古法语estoire,estorie(编年史,历史,故事),来自拉丁historia,来自古希腊语?στορ?α(通过研究学习,学习什么),来自?στορ?ω(通过研究学习,询问),来自?στωρ(明白人,专家),源自原始印欧语*weyd-(看,知道)。希腊的词源已经带有思考的意味,从眼见到思想的迁跃。东西方历史都是从渔猎采摘的生存开始,然后农耕畜牧手工业,西方到了商贸阶段就大不相同。读西方历史,大篇幅叙述的是战争,和为避免战争的政治和外交,有着这样历史的西方人有了发达的今天。今天,整个世界格局呈现全面性、复杂性和多样性,是所有民族必须面对的挑战。

简(簡)jiǎn

【牛伯】“简”的本义是古代用以写文字的狭长竹片。引申泛指书籍。在纸张发明之前,“简册”是古代最主要的书写材料。早期的历史是记载在竹简上的。这些竹简先以火烤去湿,刮去青皮部分,以便于书写和防蛀,称为“汗青”,后来就用“汗青”指代历史(文天祥《过零丁洋》:“留取丹心照汗青”)。

《说文解字·竹部》牒也(写字的札,竹片木片)。

【解析】金文造字由竹(形旁)和间(声旁,不排除有竹片相间之意)形声构成,也有木片制作的简牍。竹简经久耐用,所以我们有机会从考古发现得到几千年前的原装书简,乃古人留给今天的绝伦赠品。古汉字从甲骨文金文时代到竹简都是从上到下为一行,下一行则在第一行的左侧上头开始,至少和用右力翻阅有关。到了民国新文化运动改成横着从左至右。古埃及和古印度河流域文字都是象形文字,后者的读法像牛犁地一样,上一行由左往右读,下一行由右往左,这种方法为早期的古希腊人模仿。

汉语的自洽、开放、高效原则在汉字中体现的淋漓尽致,最早的系统汉字即甲骨文是刻在甲骨片上,金文多铸在青铜器上,到了汉朝用竹简,这些书写材料都很笨重并有限,所以文言文极简且适用于多方言。但有可能产生歧义,今天人们利用文字歧义艺术表达双关语或做文字游戏。本书的书名“牛伯甲骨文”中的“牛”“伯”字都有多层意思(详见“牛伯甲骨文”一章)。

以“简”字引申出简单的意思再贴切不过,因为它本身就是洗练的化身。造汉字用最简单的笔画创造最大的共情、辨识效果,比如乌加一点鸟,口加一点甘,左右镜像司、后,造字者和识字者都在几千方块字中心领神会地享受智慧和艺术。大道至简,语言逻辑学中有“外延小,内涵就大”的原则,无论是文学艺术还是数理逻辑,都尊从“大道至简”原则,删繁就简二月花。按照“奥卡姆的剃刀”简单高效原则(拉丁语:novacula Occami),称简约法则,“在其他一切同等的情况下,较简单的解释普遍比较复杂的好”,人们建立科学理论系统以简单方式解释客观世界。艺术地高效且能达天听,汉字比比皆是,比如“好”就是女人和孩子,有美、有未来,生命精髓的复杂就这么简单呈现,字有尽而意无涯;另一种简单就是遵循逻辑算法高度抽象,自然科学曾经以数学为工具表述系统理论之精髓成为其是否足够高级的一个评判标准,科学终极目的是创造一个简单的理论去描述整个宇宙,可见“简”极难。对此,费曼说:如果我们不能把一个理论简化成大学一年级的程度,我们就不算真正理解这个理论。爱因斯认为如果你不能用简单的方式解释一件事情,说明你并没有真正理解它,“简洁是智慧的灵魂”是莎士比亚《哈姆雷特》中的名言,古人把优秀的文化通过“简”传递给几千年后的我们,简是文化的象牙塔,集艺术和思辨为一身的汉字,简在境界。

◆“典(章)”和“书”字的英语词源都和书写的木片有关,和中国简牍近似。而我们现在常用的“简单”概念,在英语里完全是别有洞天。“简单”simple 来自古法语和法语simple,从拉丁语simplex(简单,单一),与之相对的是duplex(双,折叠)。Simple = sim-(相同)+ plicare-(折叠 )。而中国得书简就是等长得简牍折叠堆放,对比中英文词源妙趣横生。中国文言文可通达几十个民族,广至汉字圈。而比法语德语的语法都要简单得英语,也恰是全球使用最广泛的语言,尽管和不列颠帝国殖民地以及美国高居第一世界有关。

编(編)biān

【牛伯】“编”的本义是编简(韦编三绝)。引申特指按一定的制度建立某种组织(编队、编组)。进而引申指编制(编外人员、在编)。又泛指条状物交织组织起来(编筐、编辫子)。进一步引申为创作(编剧、编导、编撰)。也指捏造(编派)。

《说文解字·糸部》次(序排列竹)简也。

【解析】甲骨文造字由册(简)和糸(系绑。形旁)会意构成,魏励详解为用丝线串联排列竹简的顺序,殷商就已经常见编简了。这比至今找到最早的战国书简要早2000多年,以字求史就是这么直观!用牛皮绳、麻绳、丝线把竹简按顺序串起来意味着按先后排列先后。《春秋》(公元前772—公元前481年)是世界上最早的编年史,是在千百年编简的历程中逐渐形成记录历史的方法。此前的中、外历史书大多是叙述重大事件特别是战争和朝代更迭故事,或者是编纂的政令、文告、立法一类。后人根据古人的编年史以及相关资料佐证,可以还原当年的场景。比如说,就以考证写战争事件的作者信息以确认可信度,还有具体战役的细节、国王的名字、著述的时间等,最大程度还原几千年前的一段过往。

古人书面用极精炼的文言文言和编简很重有关系,文言文一直食用到一百年前,和其通达、高效、准确有关,比如说,“简”是竹简,“编”是编简,“篇”指简册,“册”为简册、书简,“编书”指该文化行为。另外,使用简册的好处是刻在竹简上的书让后人有机会在挖掘的古墓里零距离探知几千年前的人们的生活信息,和刻有楔形文字的泥板一样,都是天降大礼,稀世珍宝。

◆“编辑(编简)”的英语edit来自于editor(编辑者),受法语éditer(编辑,出版)和拉丁语editus(发表)的影响。英语的词源和出版传媒有关,应该是很晚的事情。

◆相比较,书稿、手稿(未定型的书文)的英语manuscript,1597年来自中世纪拉丁语manuscriptum(手写),来自拉丁语manu(手)+ scriptus(写作)),来自日耳曼语的直译。古英语hand?ewrit(用手写的,契约,合同,手稿)(公元1150年之前),古挪威语handrit(手稿)( 公元1300年之前)。词汇的历史也不久远,希望得到词汇之间互相印证,计算这件事离我们究竟有多远。

比(比)bǐ

【牛伯】“比”的本义是二人并列,步调一致。引申为摆放在一起。密切,靠近。比较(屈原《楚辞·九章·涉江》:“与天地兮比寿”)。指比喻,是古代赋诗作文的一种常用修辞手法(孔颖达《毛诗正义》:“赋、比、兴者,《诗》文之异词耳”)。 比方。勾结(《论语·为政》:“君子周而不比,小人比而不周”)。依附。

《说文解字·比部》密也(相从密切)。

【解析】造字为两个人并肩齐行会意造字,肩并肩同行并驾齐驱到后来的比翼双飞都有美好的寓意。然而,并肩的本义不如它的引申“比较”意思用得多,因为贫富差异产生出越来越多的要和他人比高低的心理,一较高下的心理深入世界的各个角落,炫耀性消费(conspicuous consumption)就是不要被隔壁老王比下去(keep up with Joneses(琼斯)),“只要你过得比我好,我就受不了”,Happiness is only real when shared(快乐没人分享,快乐就打折扣)。让一个本该坐着高头大马衣锦还乡的人锦衣夜行回村,后果一定是郁闷,因为锦衣是要别人看的(桑蚕丝绸缎穿在身上的丝滑感此时连毛钱都不值),只为从别人羡慕嫉妒的眼光里收割对同类居高临下的姿态和心理满足。人是社会动物,鄙视链就是这样比试的结果。只要有区别,就一定会有歧视,以各种才德文武基因美丑黑白胖瘦高低贵贱的借口,比!

汉字“比”是人和人比,人类最大的比较大概就是文明之间的比较,意识形态、军事、政治、货币、语言都是比的内容。不同文明冲突了几千年,从来都是激烈而残酷,多数古老的文明在比试的校场中消失了,幸存的文明像最坚硬的石头被柔软的水冲刷千万年后成了鹅卵石一样圆润水滑、坚不可摧。文明的进步意味着强大和包容,以智慧消弭野蛮,在冲突中不同文明的共同成长。中国在历史上处于地理上的与其它文明若即若离,在天然屏障围成广袤的独立空间里得以在大统帝国里纲纲常常过农耕的日子,世代传承自己独有的文明,攀比更多显现在内部,改朝换代的讨伐、皇室内部宫斗、农民起义,多是内斗。但这种内斗夹杂着与周边游牧民族入侵的争战,包容异族统治,比如元朝和清朝就是蒙古人和女真人统治中原,他们和西亚甚至欧亚大陆多有征战和交往,所以中原北方人间接也受到欧亚非文化的影响。

“比”存在于所有的人类文化中,哲学比谁看问题更智慧通达深刻,艺术比谁更俏丽动人、震撼人心更持久,科学比谁有更高维的思路和手段提高效率,政治在内比谁长袖善舞左右逢源不倒翁,在外比制度更可持续、人民幸福健康指数。比是一把双刃剑,驱动进步,也拉动阴暗。没有比,就没有人类文明的进步,文明的进步是野蛮铺垫、智慧指引、大自然成就的。中国古代科举制度让平民有鲤鱼跳龙门的机会,让攀比有个好归宿,昨日还是隔壁庄户小男生,今天榜上提名成为皇家的乘龙快婿,励志啊。二战后的美国取代日不落大不列颠帝国是其国际开放、阶层开放、资金开放的结果,制度上消弭平民升迁的天花板,只须有能力抓住机会善用资源。这也使英语继续成为记录文明的主流载体。文明就是从不断的活水源头那里取得源远流长的生机。

◆“比较”“攀比”的英语compare来自古法语comparer(比较),来自拉丁语comparare(准备,采购),来自compar (相似或相等),构词:com-(共同)+ par(相等)。只要有差异,就有攀比,就有进步的动力和歧视的阴暗。多见人们爱自己胜过爱他人,但又非常在意别人对自己的看法,就是攀比心理的投影。

◆“比喻”的英语metaphor来自拉丁语metaphora(隐喻),来自古希腊语μεταφορ? (比喻),来自μεταφ?ρω (我转移,申请),来自μετ?(用,跨过,后)+ φ?ρω(我承受,携带)。从英语的词源出处很容易领会比喻的思维方式,比喻、隐喻都是间接的表达方法,从英语词源最初德跨越、再转义可以看出这种借力打力表达方法的隐晦和深意。汉字造字有暗喻的成分,所以后来兴起“比兴赋”的文体,比、兴是象征的写法,前有这种造字方法,后产生类似的写作手法顺理成章,都源于不同类、但本质之间的“比”,以建立之间的联系以达到委婉、易懂、深刻的目的。二十世纪欧美开始流行象征主义文学,“西方主流学术界认为象征主义文学的诞生是古典文学和现代文学的分水岭”,象征主义文学就是以表及里、借力打力的思维,中国古人其实与现代西方文学先锋的感知别无二致。

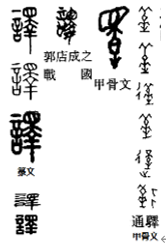

译(譯)yì

【牛伯】“译”的本义是翻译。上古传译翻译不同语言的需要不比我们少,因为虽然活动范围没有今天大,中原的周边地区有很多不同的语言和文字,蒙古、西域、东北、西南有很多语种需要互译,汉代称为“九译”,即会多国语言,以至于今天的汉学家都要懂多种语言,从不同地区的文献里还原真实的中原社会原貌。

《说文解字·言部》传译四夷之言者(为中原人解释、转述四方少数民族的语言)。

【解析】楚系简帛的战国字由言(形旁)和睪(驿站。声旁)形声构成。汉字大统的中原到用不同语言文字的边疆路途遥远,沿途设很多驿站,选用“译”字既是声旁,也有不同语言互译之形,即“传译四夷之言者”(《说文解字》),翻译语言和文字。“译”“驿”两个字不但发音一样,甲骨文时代通假。今天中国北方语系发音和语法相似,是中原通达了几千年的结果;西、南方山重水复,对面山上鸡犬相闻却老死难相往来,语言互通程度低,西、北大漠的尽头是完全不同的语系。

目前汉英的音译和词义俱佳完美翻译多是字词句,比如Coca Cola“可口可乐”,词的翻译比如edge past“险胜“,即以微弱优势超越,英语字面意思是在悬崖边跨钺险境成功,汉字“险”的形旁是悬崖,英汉文字的画面感很强,就是说,翻译文字的背后生命的质感和灵魂抽象必须跃然纸面。美国第一位做出电子阅读器的马丁说:系统集成最难做的不是多复杂,而是如何简化(潘语)。因为极简对等文化的翻译背后是大智慧,即全新的大脑通道。中国文学经典《红楼梦》因为翻译的局限尚未被拼音文字世界认识,因为对于一种内涵极其丰富简练的文字翻译是一件极难的事,希望AI的高维算法能解决这道翻译难题。因为只要汉字在这个世界上存在一天,《红楼梦》就一定是这个世界上汉文学的经典,就像喜马拉雅山在那里默默地千万年,无论人们认识不认识、承认不承认它是世界第一高峰,丝毫不影响它真理一般的存在。

◆“翻译”的英语translate借用拉丁语trānslātus,来自trāns-(跨越)+ lātus(承载,携带)。翻译是跨越不同文化障碍的承载和交流,中东地区和欧陆、非洲地区交流频繁,所以采用多种语言,波斯国王大流士大帝时代官方同时用三种语言:古波斯语、埃兰语、巴比伦语(阿卡德语),另外也使用埃及语。语言承载的文化互相影响、借鉴,汉字文化圈在互译中互相受益,千年前传到日本的汉字在百年前反过来影响今天的词汇:宇宙、社会、经济、物理、世界、派出所、警察。韩国人创造了“颜值”一词,成为今天中国大陆的流行语。汉字造字系统本身准确、简单、自洽和开放,“逻辑”是从日文引进的音译,它研究思维的规律和形式,逻辑从来就不是汉文化欠缺的部分。造汉字讲辩证,辩证逻辑研究正确思维的走向,所以是逻辑的进阶。汉文化至少从汉字始就有很强的逻辑推理和判断,如若不然,就不能解释在西方主场的奥数、AI领域有很多华人、华裔的中坚。至于社会认知避开逻辑,那是皇权的意志,只有两千年的历史。

◆“口译”的英语interpret经法语来自拉丁语 interpretor(解释,阐述),来自 interpres(代理人、经纪人、解释者、谈判者),源自 inter(介于)+ -pres(可能来自词根pretium(价格),-pres 可能与古希腊语 φρ?ζειν(指出、展示、解释、宣告、说)有关,其中 φραδ?(理解),φρ?σι?(演讲)。词源来自口才好有说服力,代理商贸双方进行价格谈判达成交易共识,该词完美地反应了海洋商贸文化的本源。而汉字的“译”也同样完美地体现大统一框架下的农耕文化与外界交流的千里迢迢。值得一提的是,通过贸易和战争,西方人逐渐走上通向世界帝国的道路,进程的台阶由对手的高段位成全。从语言的角度来说,翻译的难点不仅在于语系不同,更重要的是文字背后只可意会不可翻译的内容涉及的历史文化背景,翻译的前提是对双方文化异同的深刻认知。作为同是拼音文字的很多语言之间的互译也有同样的问题,这就是为什么在追溯英语源头的时候会发现很多直接借鉴的词汇,即无可替代的最简表达,正如契丹一词是俄语的汉语发音。以《圣经》为例,英国的詹姆斯国王时代翻译《圣经》,牛津、剑桥、威斯敏斯特都成立了委员会,历时约七年,在1611年印刷出版了钦定的《圣经》英文译本使用至今。之所以成为经典翻译,重要的是翻译不允许带有任何倾向性,翻译中用希腊和希伯来词汇相互参照,此外不允许加入任何注解,以最大的可能尊重原著和读者。从历史的角度说,读者买单的是经典,走了味的翻译会影响翻译版本的使用寿命。

西方的学者在追寻英语词源中假设出6500年前的印欧语,其工作量巨大,从英语版的维基词源引用巨量出处书目可以看出来,努力确保每个细节都有说服力。并且每半年就能明显感觉到词源的更新,这是这本书进展缓慢的原因之一,因为文化普及必须努力坚守实事求是提供最新研究成果的底线。因为要讲好中国大故事,需从地球村的角度看汉字,以远在欧亚大陆另一端的英语为镜子,照见自己的相貌、身段和灵魂。“语言即世界”,“所谓世界,既非世界,是名世界”,我们看到的世界是人语言里的世界,但不是真实的世界。老子和维特根斯坦隔着两千年和东西方的时空互相致以人类至尊的敬意,灵魂是翻译工作的最难处。