劉曉波與他的時代

劉曉波與他的時代

——《不自由國度的自由人》自序

余杰

刘晓波去世了。我生命中最宝贵的一部分也随之而逝。

二零一七年七月十三日晚上,我在唐山書店舉辦《拆下肋骨當火炬》的新書發表會。我最後分享的一句話是,“拆下肋骨當火炬”這個蘇格拉底和顧準都使用過的典故,也是劉曉波一生的實踐,劉曉波就是拆下肋骨當火炬,照亮六四屠殺之後漆黑的中國。說到這裡,我心中隱約有不祥的感覺。

會議剛結束,我打開手機,巨大的打擊像石頭一樣砸過來,“曉波已經去了”,那是我最不願看到的一行字,我險些暈倒在唐山書店的樓梯邊,扶着墻才站住,一時間淚流滿面,恍若在夢中。

以殺人來維繫的政權再次殺人,多殺一個人對他們來說並不特別困難。接下來的幾天,局勢一天比一天險惡。並沒有因為曉波的死亡,共產黨就恢復了一絲自信。共產黨不僅害怕活著的劉曉波,也害怕死了的劉曉波。他們不顧劉霞的強烈反對,強行立即將劉曉波的遺體火化,不允許骨灰下葬在故土,匆匆實行了所謂的“海葬”。

當局安排劉曉波的大哥劉曉光在一場精心導演的新聞發佈會上露面,如木偶般説了一番“感謝黨感謝政府的人道主義安排,非常完美,非常周到”之類的鬼話。劉曉光還說自己是家中的大哥,家中的事情由自己説了算。他真是個法盲,劉曉波的事情難道不該由他的妻子劉霞説了算嗎?一個已經跟劉曉波斷絕關係將近三十年的陌生人,一個一度企圖瓜分劉曉波的諾獎獎金、得知劉曉波已經捐出獎金而無比失望並被劉霞基督鄙視的小官僚,有什麽資格取代劉霞第一親屬的位置?難怪魯迅説,人最大的敵人或許是他的家人。宣稱沒有敵人的曉波,會料到他的大哥有這場可恥的表演嗎?劉曉波與劉曉光之間,除了血緣上的相同之外,再沒有別的相似之處。

劉曉波不是周恩來和鄧小平——周恩來和鄧小平是自己選擇“海葬”的方式,他們的骨灰汙染了大海。他們都是殺人如麻的屠夫,他們不敢下葬在土地上,他們害怕被後人鞭屍,他們更不願像毛澤東那樣成為一塊被風乾的“老臘肉”。

劉曉波“被肝癌”和“被海葬”了。這個“新納粹”或“超納粹”政權殘害劉曉波的生命乃至毀滅了他的遺體。以他們掌控的亙古未有的暴力機器而言,這樣做易如反掌。在此一事件中,共產黨果然無比信奉唯物主義——他們對劉曉波實行“挫骨揚灰”政策。只有當劉曉波在物理意義上“屍骨無存”了,讓友人和後人連追悼和紀念的地方都找不到了,接下來就是無邊無際的遺忘了,那樣共產黨才能真正安心。

當年,親人爲在文革中被殘害的林昭留下了一塊小小的墓地,那塊墓地就像是一道一直在汩汩淌血的傷口,人們絡繹不絕地前去祭拜和憑弔。當局不得不在墓地旁邊的樹上安裝攝像頭,並安排警察日夜巡邏,以恐嚇來自全國各地的林昭精神的仰慕者。這一次,當局吸取了教訓,他們防患於未然:沒有墳墓的劉曉波不會像有墳墓的林昭那樣,繼續成為黨國的大麻煩了。

然而,信奉唯物主義的共產黨絕對想像不到精神的力量、思想的力量有多大。劉曉波活在他的文字中,他的文字是不可戰勝的、無法消滅的。這些文字中蘊藏着自由的密碼,如同鑰匙,如同解藥,如同翅膀,可以幫助那些迷路的人回家,酣睡的人甦醒,沉淪的人飛翔。每一個字都是一粒麥子:麥子落到地上,死了,又結出許多籽粒來;文字印刷在書上,書是焚燒不盡的。由劉曉波的文字彙集而成的每一本書都是一束強烈的光,讓在黑暗中跳舞的老鼠驚恐萬分地逃遁。

對劉曉波這樣的寫作者而言,文字的功能,不是娛樂,乃是拯救,自我拯救和啓發他者自救並行不悖。我就是被劉曉波的文字所拯救的讀者之一。若不是劉曉波的文字,我怎能脫離中國人數千年來過的那種陰溝中的卑賤生活呢?若不是劉曉波的文字,我怎能毅然決然地拋棄自欺欺人的帝國儒學,“赤身裸體,走向上帝”呢?

第一次讀到劉曉波的文字,是在六四屠殺之後的肅殺氛圍中。還在四川唸中學的我,無法忍耐教導主任在政治學習的時間段裡對“民運黑手”的咒罵,偶然在新華書店買到一本由中國青年出版社出版的《劉曉波其人其事》,藍色封面,還有一個跟劉曉波本人惟妙惟肖的剪影。那是一本官方御用學者竭盡侮辱之能事批判劉曉波的文集,但編輯煞費苦心地在後面附錄了多篇劉曉波“最反動”的文章,包括宣揚“三百年殖民地”那篇。我讀得如醉如癡,在上面划滿密密麻麻的符號。本來想划出重要的句子,卻發現每一句都是警句。這本書珍藏在我美東新家的書房,我帶着它穿越太平洋和美洲大陸,它已內化爲我精神結構之一部分。

第一次接到劉曉波的電話,是一九九九年滴水成冰的冬天。有一天,我正在應邀去大學演講的路上,突然接到一通陌生的電話,對方結結巴巴地自我介紹説是“我、我是劉曉波”,然後確認我是余杰,立即滔滔不絕地對我進行批評,一口氣講了幾乎半小時。原來,一九九六年至一九九九年,在劉曉波第三次入獄期間,劉霞買了一本我在一九九八年出版的處女作《火與冰》送入獄中,希望劉曉波讀了之後會有“後繼有人”之感。沒有想到,劉曉波卻從中發現不少青春自戀、投機取巧的部分,毫不客氣地在第一次通話中對我從頭批評到尾。我心裡想,他還真是“文壇黑馬”,沒有絲毫的客氣委婉,率真得讓一般人受不了。

第一次跟劉曉波見面,是在友人周忠陵(我們昵稱“忠忠”)家中。那一次的交談,我們發現彼此對許多人與事的看法極為相似,也就是後來余英時先生引述陳寅恪的話“氣類相近”。我們兩個口吃者遇到一起,更顯得口吃加劇,讓劉霞在一旁竊笑説,“听兩個結巴談話太累了”,她便掉頭過去跟我妻子聊了起來——這一聊,她們倒倆成了比我跟劉曉波更快熱絡起來的“閨蜜”。忠忠家有一位四川保姆,做得一首好川菜,那天的那道辣子雞珍堪稱一絕。我記得曉波大口吃菜,大口喝可樂,大快朵頤,無拘無束。我很喜歡跟曉波一起吃飯,他的胃口很好,帶動同桌的人也胃口大開,跟他搶着吃。那一次的見面,開啓了我與劉曉波在此後十年間亦師亦友的親密關係,直至二零零八年十二月八日劉曉波被捕。

若不是劉曉波的影響與引導,我不會在追求自由的路上走這麼遠,這是一條光榮荊棘路,也是一條少有人走的路。

在絕大多數中國人都選擇像草一樣生活,歪歪斜斜、一吹就倒的時代,劉曉波堅持像樹一樣筆直地站立,因而成為時代的標杆。從“六四”到“零八”再到“一七”,他飛蛾撲火,再飛蛾撲火,最終焚而不毀。

這個時代,不是靠鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平這些面目猙獰的“巨嬰”來定義,而是靠劉曉波這樣形容枯槁的先知來定義。若沒有劉曉波,這個時代的中國將宛如聖經中的索多瑪城那樣汙穢不堪;而有了劉曉波,這個時代的中國暫時被上帝從毀滅的名單中刪掉,劉曉波爲中國贏得了一段認罪悔改的緩衝時間——至於中國是否真的會認罪悔改,那就不是劉曉波的事情了。

活著,並且站立,似乎這是兩難的選擇。在這個彎曲背謬的時代,活著就意味著駝背,活著就意味著下跪,活著就意味着閉目,活著就意味着塞听。劉曉波卻選擇爲那些六四死難的學生而活,他認為自己不配稱為死難者的老師,因為孩子們死去了,老師卻倖存下來,這是何其巨大的恥辱。失去恥辱感的知識界從此麻木不仁、與狼共舞,劉曉波卻懷著一種贖罪般的心態開始了後半生矢志不渝的抗爭。有人將抗爭當作奪取權力或道德高地的手段,劉曉波卻將抗爭當作一件再平凡不過的職業和志業。

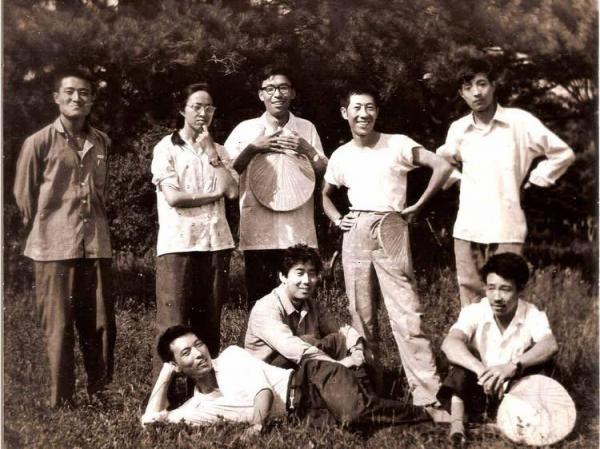

在北京的那些年裡,我和妻子有好幾次跟劉曉波、劉霞一起去郊遊。在警察如影隨形的監控中,我們總是能找到斑斑點點的光陰的縫隙。每當劉曉波和劉霞看到荒郊野外的樹木,都會發出由衷的感嘆:多美!劉霞很喜歡畫樹,尤其是那種掙扎着要想騰飛的樹,從土地奔向天空的樹。而劉曉波喜歡欣賞劉霞畫的每一幅樹,到了愛不釋手的地步。

有一次我們去他們家作客,在狹小的客廳裡面,劉曉波滿頭大汗地將劉霞的畫一幅幅搬出來向我們展示。平日豪爽如女俠的劉霞,那一次會略帶羞澀地對曉波説:“又不是你的畫,幹嗎那麽顯擺?”而聽到我們讚美劉霞的畫,曉波比聽到我們對他的文章的讚美還要開心,像孩子一樣琅琅地笑了。

多年以後的二零一四年,我流亡美國之後的第三年,劉霞的哥哥到美國來找我。我問他,在長期軟禁中的劉霞有什麽需要,他説,劉霞特別叮囑説,希望爲她拍攝一些美國的樹木。作為畫家的劉霞,長期以來失去了外出寫生的自由,只能根據照片畫畫。

於是,我帶着劉霞的哥哥去了美東最大的國家公園仙來多,在美不勝收的藍岭驅車並徒步數小時之久,拍攝到了很多高聳入雲的參天大樹。在這個自由的國度,不僅人自由,連樹也如此自由,不會有龔自珍《病梅館記》中寫到的那種“病梅”。劉曉波是美國的熱愛者,若他能在這座森林裡面健步如飛,如果他能在這些高聳入雲的大樹下歌唱,那將多麽幸福。

不知道劉霞後來有沒有根據這些照片畫出新的作品,不知道到劉霞有沒有機會將她新畫的樹拍成照片帶給獄中的曉波看?

聖經中説,愛神,愛人如己,愛是最大的誡命。刘曉波沒有受洗,但他比絕大多數號稱基督徒的人更好地履行了這道最大的誡命。

我願意在此分享一段我與妻子生命中的幽暗旅途,若沒有曉波的陪伴與安慰,我們真的不知道如何走出死蔭的幽谷。

二零零七年初,妻子懷孕了,我和妻子一起滿懷喜悅與期盼,守候着寧馨兒在母腹中成長。那時,妻子在一家外企工作,還要在方舟教會中參與很多的服事,忙得不可開交。

突然,一件意想不到的事情發生了。當我們去醫院執行孕婦例行的體檢時,醫生告訴我們,嬰孩已經在子宮中停止生長發育了。我們不明白這是什麽意思,再三追問醫生。醫生解釋説,子宮中的是一個需要立即動手術取掉的、還沒有胎兒雛形的死嬰。為什麼會出現這樣的情況呢?醫生説,他也無法解釋,這些年來這種情況的發生率越來越高,也許跟北京的環境汙染有關。

動完手術之後,妻子坐在輪椅上被推出手術室,臉色蒼白,神色茫然。我們回到家中,抱頭痛哭。妻子受洗之後,一直在教會忠心服事,為什麼這樣悲慘的經歷會降臨在她的身上呢?我們懇切地禱告,上帝始終沒有給我們明確的答案,但上帝派遣了一位天使來到我們身邊。

就在那幾天,曉波打電話約我們吃飯,我們不便在電話中告訴他實情,勉強應約出席了。細心的曉波發現我們情緒低落,便詢問發生了什麽事情。妻子含淚向曉波和劉霞講述了我們失去孩子的事情。

曉波神情凝重地听我們傾訴完一切,向我們講述了他也失去了孩子的痛苦經歷,雖然不是同一個性質的“失去”:六四之後,曉波被捕入獄,婚姻破裂。九十年代初,他的前妻帶着他們惟一的兒子劉陶遠赴美國,離開這一傷心之地。後來,他跟兒子失去了聯繫,他等於是失去了兒子。或許,前妻不願讓孩子在成長過程中蒙受父親作為“國家敵人”的陰影,要讓孩子成為一名單純而快樂的美國人。(曉波去世前後,劉陶亦未現身,這是何等痛楚的父子關係。)

那天,一向笑聲不斷的曉波神情凝重地説,他以這種方式失去了孩子,這是他一生中最大的隱痛,但這也是從事人權活動可能付出的巨大代價。曉波又説,你們一定很快就會有孩子,上帝肯定會給你們一個更好的孩子。他還不是基督徒,卻像牧師一樣安慰我們。

然後,曉波從他常常背的那個帆布書包裡掏出厚厚的一疊錢,對我説:“這是我剛剛拿到的一筆稿費,你去給劉敏買一些營養品和幾件漂亮衣服。這麽好的女孩跟着你受苦了。這個圈子裡面,好多人因為對不住妻子,讓妻子受苦,自己還不以為然,最後導致婚姻失敗。你一定不要重蹈覆轍。”

我們沒有收下曉波的這筆錢,因為我們知道曉波完全靠稿費生活也很不容易;但我們吃完飯離開時,妻子已破涕而笑,我也暗暗對自己説,一定要學習曉波珍惜和守護劉霞的做法。

這就是曉波的愛人如己,曉波就是上帝派遣到我們身邊的天使。第二年,我們的兒子光光誕生了,上帝賜予我們一個又健康又敬虔又聰明的後代。孩子剛滿月的那一天,曉波和劉霞趕到我們家中,帶來了一份最好的禮物:劉霞畫的一幅黑色的水仙花。劉霞對妻子説,這朵花就是你,也是我,是我們這些嫁給“國家的敵人”的可憐而堅韌的女子。

再後來,曉波四度入獄,劉霞去探監的時候,帶去一張我妻子和孩子的照片,隔着玻璃給曉波看。她不能提我的名字,這是秘密警察給她的“特別規定”,她只能對曉波説,看,劉敏和她的孩子。探監歸來,劉霞給妻子打電話説,曉波看到那張照片,凝視了足足一分鐘,露出欣慰的笑顔。

對於我和妻子來說,曉波和劉霞是超越了血緣關係的親人。曉波如同我的父兄一般,我知道,無論遇到多大的災難與挫敗,曉波都是那個惟一能幫助我的人。

如今,沒有人能幫我了。

記憶是甜蜜的,也是苦楚的,所以人類學會了遺忘。

曉波入獄並成為諾貝爾和平獎得主,卻又成為史上最不為人所知的諾貝爾和平獎得主。他的存在本身讓世界感到無比尷尬:他在獄中,劉霞在軟禁中,而世界無能為力。人們假裝他不存在。

挪威政府在遭遇中國多年的經濟制裁之後,不得不爲這件由諾獎委員會決定、跟政府無關的事情,向中國當局私下致歉,其高層官員才被允許訪問中國。中國似乎又回到了乾隆大帝時代“萬國來朝”的盛世,誰敢爲了一介匹夫劉曉波而得罪中國呢?在歷屆不同類別的諾獎得主呼籲中共釋放劉曉波的聯署信上,從來不曾出現奧巴馬的簽名,即便在其卸任美國總統之後。當美國國會將通過將中共駐華府使館前面的那條街道命名爲“劉曉波路”的決議案之時,作為總統的奧巴馬威脅説他將否決之。同樣是諾獎得主,品質相差何止千里之遠。

關於曉波,人們只知道他是八九民運的知識分子領袖,只知道他是《零八憲章》的重要起草者和組織者。然而,作為思想家和“精神界戰士”的曉波,卻鮮為人知。

曉波去世之後,那些曾經百般辱罵他的“反共達人”,不知是良心發現,還是企圖消費他,紛紛以一種“我的朋友劉曉波”的姿態,喋喋不休地言說昔日跟曉波的“戰鬥情誼”。

這還不算最糟糕的情形。

曉波去世之後第二天,曉波朋友圈中的一員、同樣也是異議作家的莫之許在臉書上給我發來一條訊息,説一幫知識分子以“自由曉波工作組”的名義起草了一篇曉波的悼詞,想徵求我的意見。

我看了之後覺得甚不滿意。首先,末尾有兩段充滿酸腐之气的文言文,像是來自皇家的誥命。曉波以全盤否定兩千年中國專制文化傳統而成為知識界的“黑馬”,若是他地下有知,斷然不能接受這種腐儒的紀念方式。

其次,我建議寫入對於曉波而言雖然不無爭議卻是其重要的思想貢獻:中國要民主開化需經歷三百年殖民地;統一即奴役;人權高於主權;住民有自決權;既反對政府殺人,也反對民間的楊佳式的報復殺人等等。我認為,若沒有這些部分,所呈現的就不是完整而真實的曉波。

莫之許深以我的意見爲然。然而,他跟該文本的執筆者或“決策者”們討論了許久,他們最終不能接受我的建議,説是要“避免爭議”。

曉波的一生就是充滿爭議的一生,如何能避免爭議呢?曉波被官方所虐殺,挫骨揚灰;同時,他也被所謂的民間或“同道”所扭曲,所改寫,他們賦予他的“高大全”形象恰恰是他最不想要的。曉波一生都以鄉願和虛偽爲唾棄的對象,沒有想到最終仍然遭到鄉願和虛偽的同胞對其精神遺產的塗塗抹抹、刪刪改改。

從某種程度上説,劉曉波堪稱“被背叛的先知”。

作為曉波的密友之一,在一九九九年到二零零八年之間,我跟曉波即便說不上朝夕相處,至少在共同參與的每一項人權活動中“心有戚戚焉”。我覺得自己有責任向世人呈現一個比一般媒體的報道更鮮活的、更充滿人性的曉波,以及他那徹底的、決斷的、“劉曉波化”的思想特質。

在那段將近十年的時間裡面,我跟曉波有超過五百次以上的會面,單獨談話也有數十次至多,在曉波滔滔不絕地言說時,我做了不少筆記,也在日記中有詳盡記錄。我與曉波之間通過有上百封長長短短的電子郵件,既有討論公共事件,也有分享私人生活,甚至有爲筆會事務的激烈爭論。這些材料成為我寫作《劉曉波傳》時有血有肉的原始資料。但《劉曉波傳》並未全部涵蓋這筆寶貴的素材。

二零零八年,曉波第四次入獄之後,我受劉霞的委託,爲曉波編輯了一本文集《大國沉淪》,次年該文集在臺灣出版,成為迄今為止最暢銷的劉曉波文集。曉波幾乎是“以一人敵一國”的勇氣,對抗“大國崛起”的官方論述,將“大國沉淪”的真相呈現在世人面前,讓中共當局每年高達數百億的“大外宣”戰略落敗。

二零一零年,曉波榮穫諾貝爾和平獎之後,作為他的“同案犯”,我亦遭受中共政權的非法軟禁、黑頭套綁架、酷刑折磨幾乎致死,然後流亡美國。我在美國重新安置家園和書桌,立即著手編輯十卷本的劉曉波文集。劉曉波已有多本著述結集出版,但流散在各類網站上並未編輯出版的文字仍有數百萬字之多。我計劃每年編輯出版兩卷,五年累計完成十卷,那時,曉波就刑滿出獄了,這十卷本的文集將是我給他最好的禮物。

然而,這一願望隨着曉波的突然離去而落空了。傷心欲絕之後,我仍要堅持完成這項浩大而艱鉅的工程。

與此同時,在過去長達十五年的時間里,在我撰寫的各類文字中,有數十字萬字跟曉波有關。其中,既有對曉波參與的人權活動中若干不為人所知的細節的披露,也有對曉波思想和精神的分析和論述。我想,這部分內容可以幫助世人更多認識曉波,讓曉波的形象從模糊變得清晰起來。當然,我眼中的曉波,或者經過我的闡釋的曉波,可能也是不完全的,甚至有偏差的,但我至少提供了“視角之一”,而曉波正是在眾人“眾聲喧嘩”的回憶和闡釋中“向死而生”。

陶淵明説,親戚或餘悲,他人亦已歌,死者何所以,托体同山阿。人的冷漠、隔絕和遺忘,是人不可克服的罪性的一部分。曉波去世之時,全球媒體集中報道,全球政要紛紛發表聲明,但此後將無可避免地走向冷寂,人們照樣到北京去“恭喜發財”。這就是無比冷酷的現實。

然而,曉波不會在意這些。他在地中海熾熱的陽光下,以慣有的大步流星向我們走來,跟我們擁抱在一起。

我相信,在未來中國民主化的歷程中,曉波的思想和精神,必將如劉霞送給我們的那幅黑色水仙花般驕傲地綻放。曉波以這樣的方式始終在場。

只要愛和公義不滅,曉波就永遠活在愛他的人的心中。

二零一七年七月十五日至十六日,臺灣解嚴三十年紀念日前後

由宜蘭至台北、台北至台中之旅途中