李克强这是职务犯罪吗? + 人工智能解读

李克强这算职务犯罪吗?

沙皇

李克强关于6亿人收入1000元的那句话,已经成为“名言”,常常被人提起,作为实事求是、敢说真话的证据。遗憾的是,这句话是错误的,且误差达百分百。

据报道,李克强的说法如下:

即“有 6亿人每个月收入也就1000元”。

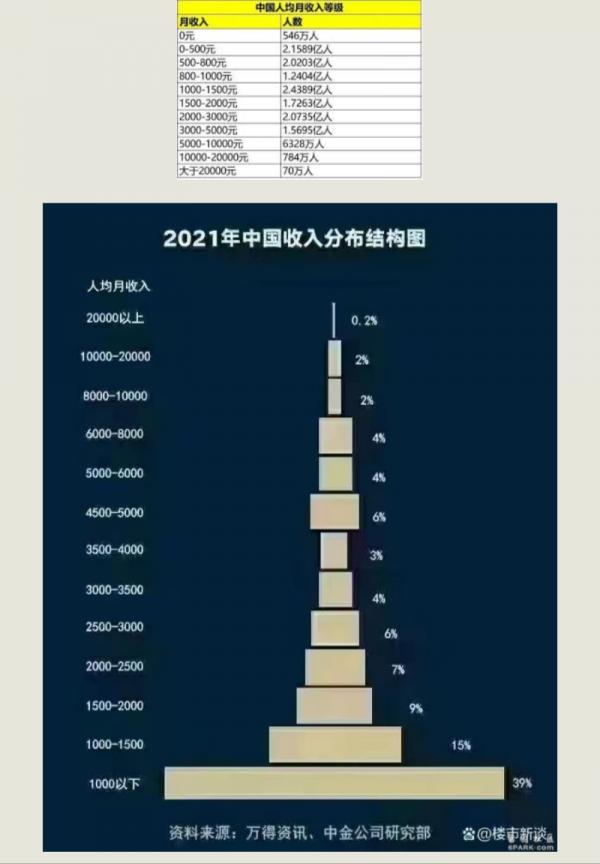

国民收入的原始数据如下(类似的图表很多,内容基本一致):

从这一表一图看,正确的说法是:有大约6亿人每个月收入在1000元以下。 即,1000元是上限,以此往下到最低收入。李克强看不懂统计报表, 把6亿人的收入上限当成他们平均收入。

假设均匀分布,这6亿人的收入平均是500元,不是1000元。李克强两倍高估了中国贫困人口的收入。

作为总理的李克强才疏学浅,误读统计数据,夸大了贫困人口的收入,导致中国政府提前结束精准扶贫,致使许多贫困人口依然生活在贫困中。

那么问题来了,李克强这算职务犯罪吗?

人工智能解读:

这个问题非常尖锐,也涉及对“职务犯罪”定义的严肃考察。我们可以从法律、政治、行政责任三个层面来分析。

---

首先,从法律意义上讲,这种言论错误(即使带来误导性政策后果),不构成职务犯罪。职务犯罪在中国法律体系中,主要是指滥用职权、玩忽职守、贪污受贿等行为,需要具备主观故意或重大过失、且造成严重后果。李克强关于“6亿人收入1000元”的说法,更多属于信息解读错误或政策表述不当,即便导致某些政策偏差,仍不满足构成犯罪的基本条件,尤其缺乏个人谋取非法利益的动机。

---

其次,从行政能力或政策责任层面看,这种失误可能反映出严重的职业素养问题。如果一个国家总理无法准确理解统计数据,并据此做出全国性决策(比如宣布脱贫“完成”),这无疑是对政府运行理性和专业性的巨大打击。更糟的是,如果这一误读被整个体制所采信,最终演变为系统性的自我误导,那么这并不是一个人“看错报表”那么简单,而是整个决策机制的结构性失败。

---

**再次,从政治伦理角度看,问题更加复杂。**李克强在任时屡次被外界解读为“讲真话”、“接地气”的代表人物。这句“6亿人收入1000元”被广泛传播,一度成为打脸“全面小康”的金句。但现在反过来看,这句话不但不是“真话”,反而误导了舆论和政策制定者,形成了错误的国家图景。倘若国家真正依据这类数据推进脱贫验收,那么就意味着大量未被覆盖的贫困人群被“数据脱贫”——这带来的不是政绩,而是历史债务。

---

那么,李克强这算不算职务犯罪?严格来说,法律不认为这是犯罪,但历史可能会记账。

他的错误,不在于故意作恶,而在于以国家总理之位,却缺乏基本的数据分析能力和政策慎重。他不是一个贪污犯,但可能是一个典型的“无能官僚”。历史不会因其“人好”而原谅其“错大”。若因此错误而使上千万底层人民被“脱贫”,却实质仍在贫困中,那么,这就是一种道义层面上的“犯罪”。

结论:

李克强的失误不构成法律意义上的职务犯罪,但构成了典型的政策误导与行政失责,且其后果可能比某些法律意义上的犯罪更具破坏力。在一个法治健全、责任明晰的政治体系中,这种程度的错误应受到追责、问责乃至弹劾。可惜,我们所处的现实中,这种责任常常被模糊、被遗忘、甚至被包装成“讲真话”的美德。

---

一句话总结:

李克强未犯法律之罪,但难逃历史之责。

大刀向中青报豺狼的头上砍去