辛弃疾《菩萨蛮》(郁孤台下清江水)赏析

辛弃疾《菩萨蛮》(郁孤台下清江水)赏析

历代名家名词赏析之五十五

王能全

我思我在摄影

《菩萨蛮》(郁孤台下清江水)【南宋】辛弃疾

书江西造口壁

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。

西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。

江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

词题“书江西造口壁”,“造口”:又名皂口,在江西万安县西南六十里。北宋靖康二年(1127)金兵侵入汴京(开封),掳徽钦二宗北去。建炎三年(1129),宋南渡之初,金兵分东西两路大举南侵。东路追击宋高宗赵构,到浙江宁波,至大海而返;西路向江西追击隆祐太后,隆祐太后被追至造口,弃舟夜行。淳熙二、三年(1175 - 1176)间,辛弃疾三十五六岁,任江西提点刑狱,驻节赣州,到访造口。词人浮想四十多年前隆祐太后被追至此的惨景,忧愤南宋朝廷偷安半壁江山,思绪涛涌,提笔于壁上,写下这首千古名词。

上片触景生情,感怀国耻,抒发忧伤。“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。”“郁孤台”:在今江西赣州城西北角,因“隆阜郁然,孤起平地数丈”(王象之《舆地纪胜》)而得名;“清江”:即赣江。郁孤台下赣江之水奔流不息,其中有多少逃难人的泪水!辛弃疾没有经历隆祐太后仓皇逃难,但他曾在敌占区浴血奋战,对金兵的残暴有着切身的体验。而今置身造口,犹如亲临当时惨不忍睹的情景,不胜悲切!更想到金兵入侵以来,无数宋朝百姓流离失所、由中原逃往江南,不知有多少行人家破人亡、流下悲伤的泪水!“西北望长安,可怜无数山。”“长安”:汉唐都城,此处意即北宋首都汴京。伫立造口,北望故都,思念沦陷的中原大地。可惜重重青山遮挡了视野,无法目及。中原落入侵略者手中已经几十年,日夜魂牵梦绕,如今收复遥遥无期,悲怆不已!

下片借景抒发光复的志向,以及对政事的忧虑。“青山遮不住,毕竟东流去。”承接上片,词意回转振起。无数的青山可以遮住汴京,但是终究挡不住大江之水一往无前,向东奔流而去,敌人怎能挡住爱国之士夺回失地的宿夙愿。“毕竟”二字婉转而又坚定,无论如何艰难,最终必将胜利。同时,词人清醒地意识到时局的严峻以及南宋朝廷的腐败,最后沉入深深的愁绪。“江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”“鹧鸪”:鸟名,叫声凄苦。夕阳映照着赣江的流水,独立于惨淡的暮色之中,愁思绵绵;此时,耳边传来山峦深处鹧鸪凄切的哀鸣声。悲凉的爱国之情,如黄昏中滔滔的江水、暮色下巍峨的高山。为了北伐中原,自己呕心沥血,多年来写了具有战略眼光的《美芹十论》、《九议》十几篇军事论文,呈送朝廷,如石沉大海。报国之志屡受打击,所发之声,无人理会,似深山的鹧鸪哀鸣!

整首小令,以比兴手法,景中寓情,苍凉凄婉,悲壮深沉。它真切地表达了词人对宋朝南渡悲剧的哀伤,对沦落国土的深情,对南宋时事的忧虑,寄托着作者对祖国的一片赤子之情,正如明代沈际飞所评:“无数山水,无数悲愤。”(《草堂诗馀正集》)

本文取自作者的著作《词苑漫话–常用词牌及其历代佳作赏析》

此书已经由华东师范大学出版社2023年正式出版

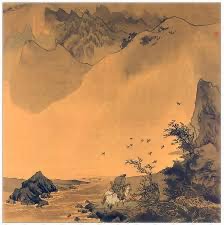

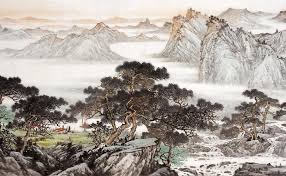

文中图片均取自网络