柴静《看见》一书被下架,我们看见了什么?

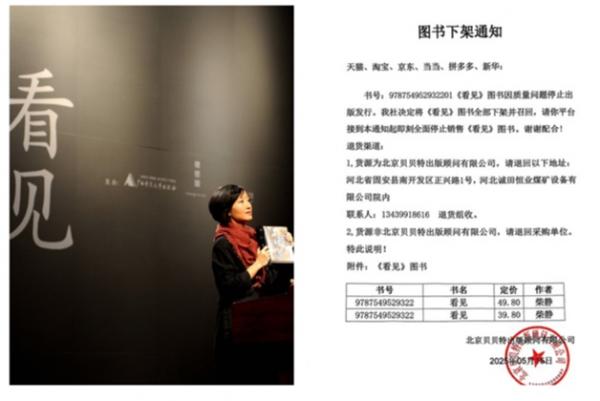

最近柴静在墙内畅销12年的《看见》一书被下架,在墙外引起一波热议。

大家猜测,她最近一期的油管视频的访谈“又触犯中共什么关键词了”,“看来最近的那几期关于华人参战俄乌战争双方、关于台湾老兵的节目深深地刺痛了某些人的玻璃心”,“书沒问题,人敏感了。”

魔鬼在细节中。我觉得这种猜测过于高估了他们的反应速度了。这次出面的不是中宣部、不是新闻出版总署,甚至不是出版本书的广西师大出版社,而表面是柴静的代理人(北京贝贝特出版顾问公司

这不奇怪吗?雇佣公司居然炒掉了雇主!这个法律风险有多大啊。

推论:这背后一定有一只“看不见的手”。

那我们先逻辑一下,看看能不能找到这只手:

1、柴静此番再战江湖,重拾旧梦,在Youtube 平台上独自起步来追逐自己新闻人的理想,其作品细致发微、眼光独到、锲而不舍,很快圈粉近百万。谁家欢喜,谁家不爽?

2、不爽者会怎么做?大家都看见了:他们一是进行人身羞辱,墙内无数人在转发一张比对照片。柴静在央视时风华正茂的照片,比对她的近照,说她离开央视后多么不堪,“相由心生”;二是“泼污水”,说柴拿了XX基金会的钱,等等。

3、柴静在其YouTube频道的上方,有一个公开的就一句话的回应:“柴静记者纪录片:《穹顶之下》(2015)《陌生人》(2023) 两部纪录片的制作费用均来自柴静书籍《看见》的版税,公益播出。”

4、谁会注意到这句话,对这一句话有反应呢?

5、会怎么反应呢?

答案是不是能很逻辑地得到了?

如今他们的做法,大家都看到了。他们为什么这样做的逻辑,其实也不难脑补。这里不细说。

柴静的《看见》是一个个人成长的故事,通过看见,也就探索、发现,从而获得独立思考的能力,去拥抱自由的故事。她呈现其在央视的十年,在其精神导师陈虻的调教下,从一个自以为是、情感有点泛滥的文青,通过看见,成长为一个细致而且节制的记者的十年。

包括陈虻(“CCTV讲述老百姓自己的故事”的发明者)在内, 这一批中国的电视人真心向西方的前辈学,法拉奇、拉里金是他们的榜样。他们通过学习不断地成长,涌现了一批如崔永元、柴静等一批优秀的主持人和调查记者。

柴静的《看见》出版后的12年,中国发生的变化令人吃惊。中国拥有了“四个自信”,而西方已经日趋没落。中国电视走入后崔永元、后柴静时代,在屏幕前活跃是张维为等这样一些以批评西方为天职的人。

《看见》的下架,不是结束,也不是开始。

比如说严歌苓,她为铁链女冲冠一怒,一句话把多少亿的收入搞没了,她自己从不后悔;

比如说方方,因为她在疫情中写的方方日记,被人仇恨、攻击。白睿文将其翻译成英文,将之比喻成一封封写给疫区人民的情书,后来有了几十个语言的版本;但没有中文的版本;

蔡霞老师,就因为一段语音,被迫流亡,亲人离散,退休金都没了。

在这个时代的大山下,她们不只是是一粒灰,而是一根根的蜡烛,让我们看见黑暗的点点火光。

特别提起蔡霞,当年在Clubhouse 上,就有人当众对她非议,说蔡为中共服务那么多年,首先要忏悔,为什么给中共做了那么多年的帮凶。

我们最近出了一本秦晖先生的书,《拯救德先生》,其中特别批评了西方的所谓“最高主义原则”,他的本意是说对于转型期的民主政府,西方世界过于挑剔他们存在的问题,用民主的最高原则去要求他们。这常常是一个国家民主转型失败的外因。推而广之,对于一个转型中的个人,我们是鼓励她、温暖她,还是用你所谓最高原则来挑剔她、甚至抹黑她,哪一种更智慧的、更有温度更有力量?

我不理解这些人为什么看见的是这个,你看见什么,决定了你是什么样的人。看见这些勇敢的女性,付出这么的代价,我们应该首先自己的怯懦,进一步还可以看见因为怯懦会成就我们如何晦暗的未来。

我们能不能再细致一点、在近一点地去看世界,能不能更温暖一点、更常识一点、更勇敢一点,去看见,去自问。也可以说,你不愿意看见了什么,你就会是什么人。

所以秦晖先生说:

高调再高,苟能律己,慎勿律人,高亦无害。

低调再低,不逾底线,若能持守,低又何妨。

这些是我的看见。

2025-05-23