從德仸夏克紐約故居被拆除看西方文化的凋謝

從德仸夏克紐約故居被拆除看西方文化的凋謝

18世紀德國偉大哲學家,康德的學生,曾對尼采產生巨大影響的赫爾德曾有如下一段極爲精彩的論述, “每一個民族都有一個內在核心,就像任意一個球都有重心一樣。” 這種【 核心】不是指人類的那種動物性,如貪婪,殺戮和欺詐等的共性,而是其獨特的文化和藝術特性, 如繪畫,音樂和戲曲等。中國漢文化的特色就是代表對人間處事的古典哲學,詩,詞和融合了秦腔、昆曲、梆子、弋阳腔的“国粹”京劇。

人們常用的口頭禪“光榮屬於希臘,偉大則是羅馬“,當然西方藝術和傳統也源於希臘和羅馬。作者通過自己的親身經歷,感受到全球化和文化多元主義的兩枚利劍或毒汁正慘淡或讓西方國家的核心文化走上一條不歸之路。不用多久長一身白皮的絕非再代表,繼承或弘揚西方文化。

一,舉世聞名的【蒙面的基督】,近在咫尺的居民卻對外星人一樣陌生

兩年前我曾到訪意大利的那不勒斯。那裏除了有全球引人注目的考古博物館,因它收藏了突然被火山烟灰埋沒的龐貝和赫庫蘭尼姆兩個羅馬古城中保存完好的古希臘羅馬文物,還有我最神往的,位於聖塞韋羅教堂的聖馬蒂諾 (1720-1793)的世界盛名的雕塑【蒙面的基督】(圖一)。

聖塞韋羅教堂有近500年的歷史,最初是那不勒斯托雷馬焦雷公爵桑格羅一場大病后,在聖塞韋羅宮的花園中建造。后又在 1613 年被改建為家庭墓葬教堂。聖塞韋羅第七任親王雷蒙多·迪桑格羅( Raimondo di Sangro, 1710-1772)才把教堂徹底改建成今天的現狀。

圖一,聖塞韋羅教堂(1)中殿,即使在意大利一般貴族的私人教堂中,陳列的琳琅滿目藝術極品也勝於地球上無數的博物館。(2)科拉迪尼的【謙虛】。(3)桑馬蒂諾的【蒙面的基督】雕塑的半身和頭部

這個迪桑格羅王子是意大利的傳奇人物。王子出身榮華富貴和书香門第,自幼開始學習文學、地理和騎士藝術。在扎實打下啓蒙教育常識后,又前往當時最負盛名的羅馬耶穌會學院深造。不久迪桑格羅王子成為精通哲學和至少掌握八種語言的語言學家,同時還融會貫通自然科學、流體靜力學和軍事建築。意大利赫赫有名的天文學家拉朗德十分欽佩迪桑格羅王子的才華,在日記中這樣寫道:他“不是一個學者,而是一個完整的學院”。

18 世紀 30 年代中期起,迪桑格羅王子開始裝飾聖塞韋羅教堂,直至他1771年去世的幾十年裏,教堂似乎就是建築工地。据歷史檔案記載:被王子雇傭的藝術家和工匠數量驚人,還有工程師和建築師、畫家和雕塑家、泥水匠和木匠、冶鍊工,甚至還有 “制鐘師”。

與千篇一律的清真寺截然不同,歷史悠久教堂讓人神往的無需是基督徒,作者雖然是個無神論者,但著名西歐的古教堂都在我旅程之中。它們雖非博物館,但不少人類藝術瑰寶可讓你目不暇给,永遠銘刻游客的記憶裏。聖塞韋羅教堂展出的藝術臻品有30多件,其中有二件大理石雕塑極爲別致,即使用巧奪天工來形容也絲毫沒有言過其實。

其一就是象徵著洛可哥時期藝術風格的【謙虛】,王子爲紀念他的母親,特請威尼斯的藝術家科拉迪尼 (Antonio Corradini,1688-1752)雕刻她的墓碑。科拉迪尼擅長在作品中,用大理石的面紗和漁網下人物臉部和身體的輪廓依然清晰可見,給人有股虛幻的感覺。 那種雕刻在半透明面紗和漁網下的人物代表了非凡的藝術成就。

另一幅更是令人瞠目結舌的大理石雕塑,舉世聞名的,可謂曾經是西方世界家喻戶曉(也有宗教的原因)的【蒙面的基督】(也稱為蒙面的基督)。它是桑馬蒂諾 (Giuseppe Sanmartino, 1720-1793) 於 1753 年創作的。這是一件被認為有史以來最偉大的雕塑作品,基督是“都覆蓋著未經處理的大理石透明面紗内“。

桑馬蒂諾出生在那不勒斯,屬於巴羅克晚期風格的義大利雕塑家,專注於宗教作品。他最著名作品就是桑塞韋羅教堂的【蒙面的基督】。歷史上許多事件純屬偶然,雕塑界的【蒙面的基督】也是如此。迪桑格羅王子原先就安排科拉迪尼完成【蒙面的基督】,但他完成【謙虛】后突然駕鶴西去為天國效勞,從而才由年僅33嵗的年輕藝術家桑馬蒂諾接任。

王子根本無法料想到,桑馬蒂諾按照自己獨特構思,創作出更會精美,更逼真雕塑。被釘十字架后蒙難的耶穌基督,身上被覆蓋著一層酷似植物纖維,如此細膩,單薄,輕盈和透明大理石的萌萌之下薄薄的裹屍布,安詳入睡,形態依然栩栩如生的。傑作問世后,全城轟動,無人能相信如此精美的藝術品是雕刻而成,有些人懷疑裹屍布是由煉金術創造的。

然而也是在瞻仰【蒙面的基督】的過程中,給我帶來以往探訪意大利從未有的一種傷感,五味雜陳的情緒。

下榻処幾步之遙就是一個由福建人經營的日餐舘。老闆移居那不勒斯已有30個年頭,當我説明來意要拜訪聖塞韋羅教堂時,他竟然目瞪口呆,無言以對,搭不上腔,儘管教堂離開餐館僅2000米不到之処。

或許缺乏大陸拆遷的洶湧澎拜,千百年來意大利老城佈局似乎依然如故。怪不得有人侃調說,當年被迫趕出家園而流放的但丁,若今天再回到佛羅倫薩,依然能熟門熟路地找到家門。那不勒斯的老城也是如此,極爲狹窄的街巷鳞次栉比、曲径通幽、纵横交错、行路也摩肩接踵,而聖塞韋羅教堂就“潛伏”如此環境之中。

我雖在谷歌地圖上查明經瑋,但依然仿佛墜入迷宮。我一路上不厭其煩問路,竟然無人知曉,當我拿出【蒙面的基督】的皇牌,他們還是以爲是外星上的事務。雖然聖塞韋羅教堂并非習慣中彌撒和佈道的場所,已是需要購買門票才能進入的博物館,但也不至於當地人對自己的藝術奇跡如此茫然的地步。

幾經周折我總算摸到聖塞韋羅教堂,但當天的票已售完。改日再訪也挺好,可熟門熟路了。

二,猶太醫院擴建病房德仸夏克的故居竟遭拆除

中國人絕不會對捷克作家哈威爾(1936-2011)感到陌生。哈威爾不僅是個寫下19個劇本的作家,更是天鵝絨革命的發起人。他在1989年成功地擺脫蘇聯衛星國的屈辱地位,成立自由的捷克共和國,並受百姓愛戴,被選爲捷克總統達14年之久。

出於對捷克民族的自豪感,哈威爾總統更是捷克文化和遺產的捍衛和宣導者,當他聽説猶太人企圖徹底毀掉德沃夏克(Antonín Dvo?á, 1841-1904)位於紐約曼哈頓的故居,感到極爲憤怒。因爲德沃夏克故居不僅是捷克民族,同樣也是美國傳統文化歷史的地標,拆除德沃夏克的房子就是紐約市政府無視對捷克民族和美國自身文化的保護!那麽作爲總統的哈威爾爲何如此看重德沃夏克在美國的歷史遺跡,難道僅僅是民族主義嗎?

古典音乐是西方文化最明顯的標簽之一。美國已故音乐評論家古尔丁(P.G. Goulding, 1921-1998),花了7年多时间,纵览几百本专著,对自巴洛克时代至20世纪后期列出了50名西方最伟大的作曲家,其中排名在最前列的12个作曲家中,如巴赫,莫扎特,贝多芬,瓦格纳和海顿等幾乎都屬於日耳曼人,例外的是俄国的柴可夫斯基和捷克人德伏夏克。這裏我想順便提一下,瀏覽這50個給人類帶來無可估量精神樂趣的作曲包羅東西歐所有國家,但獨缺美國,儘管美國人在近代史中給人類帶來政治正確口號是最多的。

我从熟悉德伏夏克,到迷上他的音乐也有几十年了。记得以前在国内的单位里有个家教挺不错的小青工,照现代的语言来说,也是德伏夏克的粉丝。我们经常彼此分享各自的“乐”趣,以致后来见面时惯用“德伏”来打招呼。

圖二,1,布拉格凱卡爾洛武(Ke Karlovu) 街二十号的德仸夏克國家博物館;2,舘内德仸夏克遺物的陳設;3;德伏夏克被剑桥大学授予名誉博士时穿的博士服; 4德仸夏克夫婦合影。

德伏夏克是个很有传奇色彩的音乐家。欧洲大多数著名作曲家,如巴赫,贝多芬,贝利尼,小斯特劳斯,比才和普西尼等都出身于音乐世家;而李斯特,肖邦,舒伯特, 梅耶贝尔和瓦格纳等来自房地产商,教育家,银行家和艺术家等上层富裕家庭,从小深受到良好的人文教育和音乐熏陶。德伏夏克则出生在布拉格近郊一个农业小鎮,父亲是个屠夫和小客栈老板,可说是个与正统音乐教养无缘的环境。波希米亚人富有热爱音乐的传统,德伏夏克父亲雖也喜欢摆弄吉他,卻始終希望儿子继承家业當個屠夫。德伏夏克从外表而言,也像个粗壮,憨厚的庄稼汉,頗像意大利伟大歌剧作曲家威尔第。

德伏夏克对音乐真正感兴趣可能是12岁那年,並有幸遇到了一位音乐修养很高的李曼校長。在独具慧眼的伯乐李曼训导下,德伏夏克邊殺豬,邊學小提琴,风琴,钢琴和双簧管等器乐,而且演奏技巧也过人一筹,同時还掌握了和声,对位等关键的乐理知识。在每逢教堂举行重大活动,总推薦德伏夏克当琴师。久而久之,小屠夫的音乐造旨连老师李曼也望尘莫及。在李曼的一再劝诱和鼓动下,德伏夏克16岁那年,终于得到父亲的尊重和认同儿子自己的选择放下屠刀,去布拉格实现他当一个音乐家的梦幻。

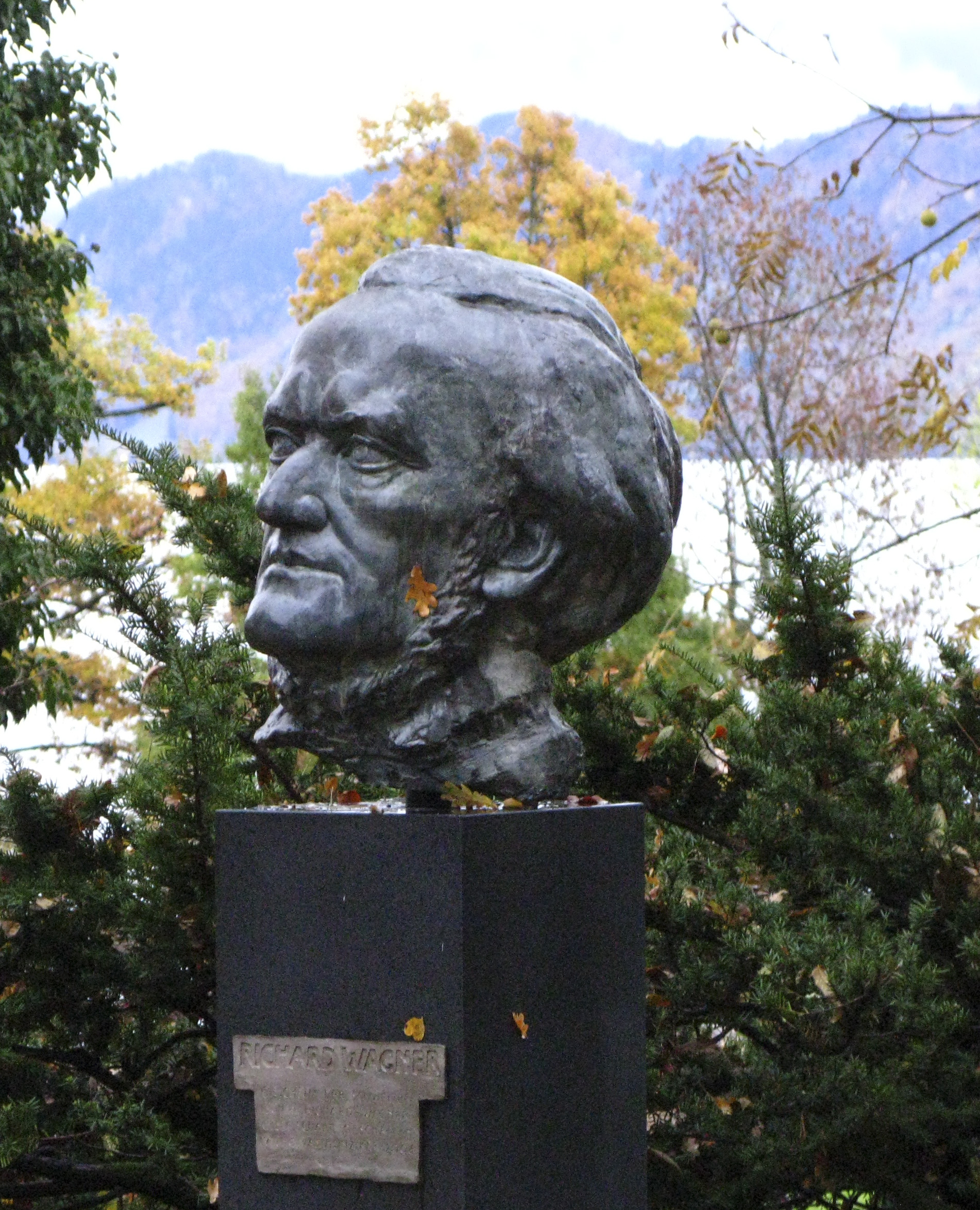

不少伟大的音乐家中,艺术人生跌宕起伏,历经沧桑,如马勒,他的作品在去世后才被世人接纳;瓦格纳虽被称誉为歌剧作曲的圣人,但关于他的人品和作品始终颇有争议的,有人赞美,有人贬。而德伏夏克自从到了布拉格后,就好比步入青云,一路顺风,他的不少作品百年来一直深受世人钟爱,而且至今还在国际音乐舞台上盛演不衰。这是何故?一个出身低微的乡巴佬,曾经是个杀猪的,为何有如此好运呢?

多年前我到布拉格曾專訪了位于新城区凱卡爾洛武街二十号的德仸夏克國家博物館。凱卡爾洛武街是条十分幽静而窄小的街道,二十号是一幢建于18世纪的巴洛克式宫殿式别墅,曾是布拉格上流文化名人的夏宫。由于它外表精致和华丽、室内装饰豪华和名贵,据说是整个布拉格最漂亮的建筑之一。選如此豪華別墅作爲德仸夏克的博物館,可見音樂藝術在捷克人心目中的地位。

博物館内不時地,隱隱傳來百听不厌的斯拉夫舞曲。几乎所有的参观者都在留言本上感叹那令人心情舒展的馆内环境声。德伏夏克自1878年起,用了8年时间创作了16首斯拉夫舞曲,从此这个默默无闻的管风琴手,成了在全欧洲享有盛誉的作曲家。

就如李斯特的匈牙利狂想曲为世人带来匈牙利民间音乐一样, 斯拉夫舞曲让听众沉醉在波希米亚民族舞蹈的甜美,明快和艳丽多彩的旋律之中。怪不得这些舞曲一旦问世就立刻风靡整个欧洲,甚至全世界。 成名后的德伏夏克频频出访欧洲列国,荣誉和嘉奖接踵而来. 可见艺术家首先是珍爱和弘扬自己民族的文化才会在世上得到认同和尊重。据说,德伏夏克写斯拉夫舞曲受勃拉姆斯匈牙利舞曲的影响,而勃拉姆斯被譽爲貝多芬再世的作曲家。德伏夏克不仅从勃拉姆斯得到慷慨的帮助,他们之间还成了挚友。1897年,勃拉姆斯去世也给年迈德伏夏克的心理帶來沉重打击。

美國人对古典音乐的热忱到了19世纪后期才開始。爲與大都會歌劇院競爭,纽约一个富商太太珍妮特瑟伯夫人在1884年创建了美国国家音乐院,然而全美國沒有一個享有国际声望的音乐家能擔當院長的重任。來自歐洲底層的美国白人祖先個個缺乏音樂細胞,不過他們也確實“聰明過人”,從非洲低價運來幾百萬黑人作爲奴隸來耕種從印第安人那裏取之不盡的土地(因此今天,他們的後代能繼續玩弄皮色,異曲同工地提出黑人至上也不足爲怪)。珍妮特瑟伯夫人還是物色到了德伏夏克。瑟伯夫人願意為德伏夏克付出布拉格音樂學院當教授工資的25倍,當然她還花了3年时间的口沫,才總算是說服他出洋上任。

圖三,1, 德沃夏克愛荷瓦州的偏僻小鎮斯比維爾南大街323號的故居(下載自谷歌);2,今天323號已是比利時鈡博物館和德仸夏克故居的合二而一;3,故居中墻上懸挂的德沃夏克當時照片;4,故居内陳列的一些展品,但我不知是否是原物。

1892年9月26日德沃夏克在擔任院長期間,創作了B小调大提琴协奏曲。它以浪漫、抒情的旋律和高难度的技巧,被誉称为十九世纪最伟大的大提琴协奏曲。在作者的記憶中該曲也是最動情,最溫馨的。

作曲家厭喧鬧愛幽靜,如馬勒的工作室就在深林中孤僻的小茅屋裏,德仸夏克同樣不習慣紐約的嘈雜環境,在他布拉格音樂學院的學生科瓦裏克建議下,帶領全家到愛荷華小鎮斯比維爾度假,況且那裏的移民主要來自波西米亞、因此頗能緩和一下鄉愁。

幾年前我曾驅車專門拜訪斯比維爾鎮的南大街323號,德仸夏克1893年在那裏的故居。參觀故居必須電話預約,一對老年夫婦特地從家裏趕來赴約為我開門。323號一樓是比利(兄弟)時鈡博物館,我曾撰文介紹,題爲“三個真正美國人的故事,夏季内地之游感”(下),此文就不詳説了。二樓才是德仸夏克故居博物館,但323號建築正中的卻是大幅黑底白字“比利時鐘”。

据介紹,德仸夏克爲人相當低調,小鎮居民僅僅知道他是6個孩子的父親,不過他們都在一些鎮的重要集會上聆聽過德仸夏克的精彩演奏,卻不知膾炙人口的第九交響樂【新世界】(即From the New World)就在這遐方绝域的斯比維爾村落内誕生。

還是那個致力在美國作古典音樂啓蒙和普及的古尔丁,他曾按捺不住激动的心情说, “若谁對【新世界】無動於衷,将是一种耻辱”。这番话虽有点偏激,但我确实也没有恰当的语言来描绘聆听第九交响乐时内心所感到的甘美,乡愁和对往事的留恋。當然德沃夏克的天賦,就是用音樂將我們的靈魂與世界以及最初創造世界的上帝重新編織在一起。無獨有偶,美国著名音乐评论家勋伯格把德伏夏克的【新世界】誉为“有世以来所有交响乐中最令人难以置信的成功作品”。

圖四,1,紐約市東 17 街 327 號,德沃夏克一家在 1892-95 曾在這裏居住,如今已全部被猶太醫院搗毀; 2,原外牆上掛著一塊青銅牌匾。中間是德沃夏克浮雕肖像,大字標識: 著名的捷克作曲家安東寧·德仸夏克(ANTON?N DVO??K,1841-1904 年)從 1892 年到 1895 年住在這所房子里。小字內容如下:為了紀念他百歲生日,捷克流亡政府於 1941 年 12 月 13 日豎立了這個銘文。懷念捷克的家鄉,同時又受到美國自由生活的啟發,他在這裡創作了《新世界交響曲》、《聖經之歌》、《大提琴協奏曲》等作品;3除了門牌號碼依舊,一切面目皆非。要不是我在美國曼哈頓見到此景,還以爲是文革時的破四舊成果。(照片1 和2 下載自谷歌)

1969年7月20日当阿波罗11号的鹰号登月舱徐徐降落在月球的表面,宇航员阿姆斯特朗为宇宙带去了代表全人类的音乐杰作,它就是灌制在唱片里的德伏夏克第九交响乐,因为崇高的民族主义有普世价值。總而言之,德伏夏克是代表西方文化的古典音樂標簽!

此刻讀者應該不難理解,捷克總統哈威爾為德仸夏克在紐約的故居面臨拆除感到無比的憤怒。

去世不久的美國指揮家佩雷斯生動地描述了他 在1990 年(被拆除前的一年)訪問德仸夏克故居的感受:“雖然過去一百年,房子經歷了一些現代化改造,但俯瞰後花園和街道的主要房間都保留了原來的大理石壁爐架,百葉窗仍然摺疊在鑲板盒中,巨大的門和窗框完好無損。 我可以想像德沃夏克把施坦威牌鋼琴放在靠近花園的窗戶邊上,柔和的陽光從他的右肩照進來。他被一群孩子圍著,坐在鋼琴旁演奏奏鳴曲。”

佩雷斯也組織拯救德沃夏克故居的戰鬥,組團並頻繁在國内外遊說。他的努力在國内得到回報,1991年2月26日,紐約市地標保護委員會正式將德沃夏克故居指定為文化地標;在國外,捷克總統哈威爾親自出場聲明,力圖保留這個頗有價值的歷史遺跡。

但僅占美國人口2%的猶太人畢竟是一言九鼎!西乃山以色列(Mount Sinai Beth Israel)醫院藉口增加病房為由要求鏟平德仸夏克的故居。著名僑居美國的猶太提琴家帕爾曼和斯特恩也可惡地,沒有廉恥地公開為拆除代表西方文化的古跡搖旗呐喊。臭名昭著的紐約時報在1991 年 3 月 7 日竟發文,標題為“德沃夏克不再住在這裡”,即搗毀他的故居合情合理!不久,猶太人的應聲蟲紐約市地標保護委員會無恥地推翻自己在四個月前才作出的決定。

今天(2025年4月9日)曼哈頓西乃山以色列醫院正式關門,因帶來的就醫不便,儘管居民投訴反對關閉,但被聽從猶太人指令的法院同樣駁回。然而德仸夏克的故居卻永遠無法起死回生。

圖五,1,5,不但為五毒俱全的慣犯弗洛伊德樹立全身雕像,議長佩洛西還帶領國會議員向他下跪;2,美國立國以來唯一以個人生日為囯定假的是論文剽竊犯馬丁路德金,而他的雕像也是全美最高,最大的;3,正在遭受司法部調查的紐約州檢察長詹姆斯因狀告川普,罰他4億美元的巨款有功,爲她在紐約時代廣場樹立12英寸高的巨大銅像。她的手脚極不乾净,為獲益,竟然無恥地謊稱父親是自己的丈夫,4,美國第七任總統的歷史性雕像卻遭到毀損。(圖五照片均下載自谷歌)

月前在紐約曼哈頓逗留期間,特地到訪東 17 街 327 號德沃夏克故居,又是感到一身凄涼。我沿路詢問各種膚色的行人或附近遛狗和在家門口閑聊的居民,他們竟然無一聽説過327號曾經的住客,即他們對西方音樂如此卓越的人物是100%的茫然。

在德沃夏克327號故居對面有個史蒂文森特街心公園。由於捷克後裔和音樂愛好者,因無敵于猶太人夥同的紐約市政府,無法拯救這份歷史遺產而極爲沮喪,爲了作有限的補償,美國遺產協會與紐約愛樂樂團和史蒂文森特公園合作,購買了一尊德仸夏克的青銅半身像。該雕塑是著名雕塑家梅斯特羅維奇完成于1963年的作品, 但從未公開展出。1997 年 9 月 13 日,德沃夏克的肖像在史蒂文森特街心公園正式揭幕。數百名觀眾和眾多政要,包括布拉格市長 也出席了落成典禮。隨後,世界級音樂家在附近的聖喬治教堂舉行了一場德沃夏克音樂會。

我走進史蒂文森特街心公園,好些年輕人在休閑。我指著德仸夏克的銅像,依然無人知曉他是誰。我還遇見一位衣衫有點淩亂和邋遢的耄耋長者,在交談中,獲悉他曾是股票經紀人,退休已久經常步行到公園健身。特別興奮的是,他是唯一知道那個雕像是誰,雖然從未欣賞過德仸夏克的任何作品。在冰點的寒心中總算涌上一股暖流。

結束語

記得中囯有句極爲深入淺出的俗語:隨鄉入俗。凡試圖跨鄉或越界定居的不同人或種族,【隨鄉入俗】是必須遵守的最基本倫理和常識。然而幾百年前,自從西方對文明遠遠滯後的地區進行殖民,這基本的倫理常識被那裏的資源和無止境物欲所取代,從而導致今天對西方文化極爲抵觸的,來自第三世界持同樣作爲的逆向殖民人流。交融在一起的各種文化,由於它們的適應性,排斥性和吞噬性相差懸殊,最後必然是適者生存!這就是西方創導的“文化包容”對自己文化自殘的必然。

人類的變遷是偶然的,并非預謀。有識之士必須知道其所以然!