“仁”与普世价值:东西方文明隔空对话

文明有没有东西方之分?这个问题就像问饺子和披萨能不能坐下来喝杯咖啡聊聊人生。表面上看,中国的“仁”与西方的普世价值似乎是两个文化圈的“代言人”,各有各的腔调;但深究下去,你会发现它们其实都在试图回答同一个问题:人该怎么好好活着?下面,咱们就来一场跨越千年的思想“PK”,看看“仁”与普世价值谁更会“撩”,顺便聊聊文明的边界是不是真的那么泾渭分明。

一、“仁”:中国哲学的“暖男”气质

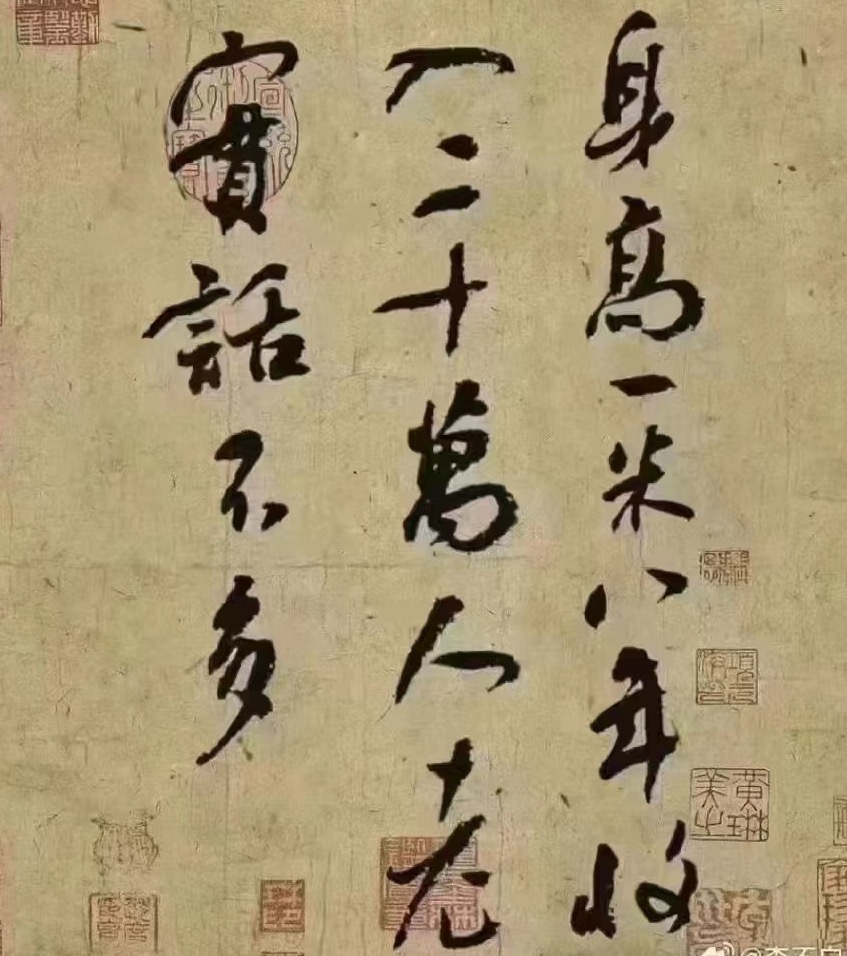

“仁”这个字,乍看简单,两个偏旁凑一块儿——“人”加“二”,仿佛在说:人和人之间的事儿,认真对待就对了。孔子在《论语》里提到“仁”不下百次,可每次都像在卖关子,定义模棱两可。子曰:“克己复礼为仁。”(《颜渊》)这话听起来高深莫测,翻译成白话就是:管住自己的小脾气,守点规矩,你就离“仁”不远了。孟子更直接,把“仁”定义为“恻隐之心”(《孟子·告子上》),也就是看见别人受苦会心疼的那种本能。

“仁”有点像个暖男,讲究的是内心的柔软和对他人的关怀。它不光是个人修养,还是一种社会黏合剂。孔子心心念念的“礼”,其实是“仁”的外壳,两者搭配,构成了中国传统社会“和而不同”的理想图景。你可以想象,古代中国人活在一个巨大的“仁”力场里,从家庭到国家,层层递进,讲究的是“己所不欲,勿施于人”(《论语·卫灵公》)。

但“仁”也有它的“短板”。它太依赖人际关系的语境了,讲究“亲亲而仁民,仁民而爱物”(《孟子·尽心上》),有点像“先爱家人,再爱邻居,最后爱小动物”的递减模式。这就让“仁”在面对陌生人社会或全球化的场景时,显得有点“社恐”。

二、普世价值:西方的“超级英雄”情结

再来看西方的普世价值。这玩意儿听起来就像个超级英雄的口号,带着点“拯救全人类”的豪情壮志。它的核心内容——自由、平等、博爱、人权——最早可以追溯到启蒙运动。洛克在《政府论》里喊出了“天赋人权”,说人生而拥有生命、自由和财产的权利;卢梭在《社会契约论》里强调“自由”,认为人应该在社会契约的基础上平等共存;伏尔泰则忙着为“宽容”代言,呼吁给不同信仰的人留点空间。

普世价值的魅力在于它的“普适性”。它就像Wi-Fi信号,理论上哪儿都能连得上。它不问你来自哪个家族、哪个国家,只要你是个人,就该享有这些权利。这种“放之四海而皆准”的气魄,让它在现代社会成了国际社会的“通用语言”,从联合国宪章到各种人权宣言,都能看到它的影子。

但别急,普世价值也有它的“槽点”。它有时候过于理想化,像个不食人间烟火的“键盘侠”。比如“自由”听起来很美,但在现实中,自由和秩序总得掰掰手腕。柏拉图在《理想国》里就吐槽过,过度追求个人自由可能导致社会失序。更别提“平等”了,托克维尔在《论美国的民主》里早就提醒:平等的口号喊得响,但实际操作起来,贫富差距和社会分层还是如影随形。

三、仁VS普世价值:谁更“接地气”?

现在到了“仁”和普世价值的对决时刻。咱们来比比看,谁更能打动人心,谁更能应对现代社会的复杂局面。

1. 内核对比:暖男VS英雄

“仁”像个贴心的邻家大哥,强调的是人与人之间的情感联结。它让你觉得,做好人不是为了什么崇高的目标,而是因为“人”这个身份本身就值得你去爱去疼。普世价值则更像个穿着披风的超级英雄,追求的是宏大的理想,动不动就喊着要解放全人类。两者的区别,就像喝茶聊天和开TED演讲的差别——一个重温情,一个重理念。

2. 适用范围:熟人社会VS全球化

“仁”在熟人社会里如鱼得水。古代中国那种“抬头不见低头见”的宗族社会,最适合“仁”发挥它的黏合作用。但到了现代,陌生人社会和全球化让“仁”有点“水土不服”。你总不能指望全世界70亿人都像你家亲戚一样“恻隐”吧?反观普世价值,它就像个“国际范儿”的外交官,专门为陌生人社会设计。它的“人权”“平等”口号,天生适合跨文化、跨国界的场景。

3. 实践效果:细水长流VS雷霆万钧

“仁”的实践是个慢工出细活的过程。儒家讲究“修身齐家治国平天下”,从个人到社会,层层递进,细水长流。但它也有点“拖延症”,容易陷入“家国情怀”的小圈子。普世价值则更像个急性子,喜欢搞大动作,比如法国大革命、美国独立宣言,都是它的“高光时刻”。但急性子的代价是,它有时候过于激进,忽略了文化差异,导致“水土不服”。比如,西方推销的“民主”模式,在某些地区就撞上了文化和历史的南墙。

四、文明有无东西方之分?

说到这儿,咱们得回答核心问题了:文明到底有没有东西方之分?答案是:有,但也没那么绝对。

从“仁”和普世价值的对比看,东西方文明确实有不同的“气质”。东方更重“关系”,西方更重“个体”。“仁”让你先管好自家后院,再去关心天下;普世价值则直接让你关心全人类,连后院都不用扫。背后的原因,跟历史和地理脱不了干系。中国是个农耕文明,讲究群居和稳定,所以“仁”带着浓浓的“家”味儿;西方受海洋文明和基督教的影响,强调个体和普世使命,所以普世价值带着“救世主”的调调。

但别急着给文明画条三八线。东西方的核心关切其实是重叠的:怎么让人类活得更好?孔子说“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》),这不就是普世价值里“平等”和“博爱”的翻版吗?反过来,康德在《实践理性批判》里提出的“绝对命令”——“要仅按照你同时也愿意成为普遍法则的准则去行动”——跟“己所不欲,勿施于人”是不是有点异曲同工?

更别忘了,文明从来不是铁板一块。宋朝的理学家们把“仁”拔高到宇宙法则,搞出了“天人合一”的宏大叙事;西方的个人主义也在不断进化,从洛克的“财产自由”到现代的“社会正义”,一直在“自我修正”。全球化时代,东西方文明更像在玩一场“文化混搭”,你在星巴克喝着咖啡听京剧,西方人也在瑜伽课上念《道德经》。

五、结尾:文明的“群聊”模式

所以,文明有没有东西方之分?不如说,文明更像个巨大的微信群,里面有各种“群友”——儒家、基督教、自由主义、佛教……大家七嘴八舌,聊的却是同一个话题:人生的意义。中国的“仁”和西方的普世价值,不过是群里两个活跃分子,偶尔互相diss,但更多时候是在互抛表情包,彼此借鉴。

最后,借用庄子《齐物论》里的一句话:“天地与我并生,而万物与我为一。”文明的边界从来不是铁墙,而是像河流,彼此交汇,奔向同一个大海。咱们不妨端杯茶,夹块披萨,笑着看这场跨越千年的思想party继续热闹下去!