《由《聊斋》审视中文小说之过去和未来》上

阎连科先生是笔者很喜爱的当代作家,最近看了他关于《聊斋》和当代文学写作批评的三场演讲,这是他2024年底访问台湾新竹清华大学时与当地学界和文学爱好者的交流会,在国内B站都能查看到。阎先生从事写作研究是最近几年的事,当然他亦有近作发表。一位专业作家从事写作理论研究同时成就丰硕实属罕见。整场演讲以及近几年在香港科技大学的公开课上,阎先生从被视为文学高峰的十九世纪文学到二十世纪以及未来文学发展的思考无不展现出他对文学的真诚热爱。

他在围绕《聊斋》思考中外文学比较中提出“因果论”很有新意,阎先生认为,十九世纪文学处在“全因果关系”,小说从铺垫,叙述到发展,都是由“因”至“果”的一对一关系。但现代小说亦有“有因无果”“无因有果”以及“内因外果”等等结构,比如卡夫卡代表作《变形记》就是“无因有果”结构,主人公萨姆莎怎么变成虫子这个不要紧,而变成虫子以后周围亲人,同事的反应才是写作全部。阎先生还指出,鲁迅和卡夫卡完成代表作《阿Q正传》和《变形记》几乎在同一时期,一位在二十世纪初写十九世纪文学,一位是二十世纪初写二十一世纪文学,确实《变形记》影响全世界几乎一个世纪。然而起笔于康熙元年,蒲松龄花费了之后四十余年时光,将四百九十余篇离奇古怪的短篇故事汇集成《聊斋志异》,正如阎先生指出的这些成书于十八世纪早期的短篇故事,其结构用“因”和“果”来作剖析竟然超越了两个世纪,因果结构各色各样,可以说《聊斋》的超前性完全领先于世界小说发展。当然像今人称为《红楼梦》的《石头记》那样,曹雪芹在前半埋下很多“暗扣”,到后半一个不漏的解开,构思复杂缜密不能以“全因全果”笼统概括。

阎先生还直言不讳地说,大陆作家面对的是很多值得写的故事,这些稀奇古怪的故事在大陆几乎天天发生,大陆不缺写作素材,但台湾作家比大陆作家更善于发挥汉语的美,大陆作家写出的语言似夹杂沙子的米饭,而台湾作家写出的似很纯的白米饭。阎先生说中国现代文学即作家的文学创作对丰富汉语没有提供什么贡献,几乎所有作家还是在鲁迅,张爱玲的语境中探索,没有一种崭新的语言叙述引起读者共鸣和感动以至影响整个汉语拓展。笔者亦有同感。正如普希金丰富了俄语,莎士比亚丰富了英语,巴尔扎克,雨果丰富了法语,马尔克斯丰富了西班牙语一样。在清末民初新文明思潮随日语汉字融入汉语,上世纪末“动漫用语”再一次冲击汉语词汇,而同时中国作家“无所作为”前提下,汉语内核势必受到融化。而在两者中间社会经历了文革清洗,汉语用语有过一次彻底的由雅入俗,以俗为美的变化。当然《棋王》《黄金时代》《灵山》《尘埃落定》以及阎先生的代表作可算是在大环境下的一种努力。关于一九四九年之后的中国文学创作批评,笔者在三年前发表过《一九四九年中国文学的红绿灯事故》一文中有详细分析,这里不再展开讨论,简而言之在延安文艺座谈的大思想下,中国作协的建立,作家享受体制薪水决定了他们创作什么样的文学。比如《红岩》《林海雪原》《李自成》的发表,这样的前车之鉴在旧苏联时代就曾完全发生过。其次阎先生在他的《发现小说》一文中提到“神实主义”,笔者将在后文联系审视中文小说之愿景共同讨论。

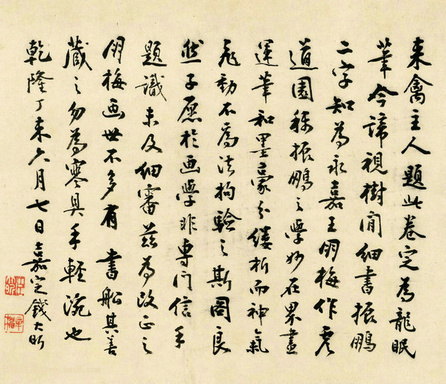

古有“诗言志,文载道。”相比诗赋骈文,散文,小说确实能被更多人接受,这也是盛唐韩愈古文运动的改革宗旨,可是明清小说兴衰牵涉出市井社会“爱不释手”而官道学政极力打压的两种不同态度。笔者认为这两股势力没有在“何以小说”这一概念形成统一。这里还是举《聊斋》为例,乾嘉著名经史学家纪昀对当时社会盛行《聊斋志异》之阅读不以为然,他的门生盛时彦在其《姑妄听之》之《跋》中记叙了纪昀对《聊斋》批评:

先生(纪昀)尝曰:“《聊斋志异》,盛行一时,然才子之笔,非著书者之笔也……小说既述见闻,即属叙事,不比戏场关目,随意装点,……今燕昵之词,媟狎之态,细微曲折,摹绘如生,使出自言,似无此理,使出作者代言,则何从而闻见之,又所未解也。”

纪昀认为《聊斋志异》虽然风靡一时,但仅仅是才华横溢的文人才子的游戏之作,而非真正懂得著书立说的作者(著书者)的严谨之作。他指出,小说既然以记述所见所闻为主要特征,就应该属于叙事文学,这与可以随意虚构和装饰的戏曲表演是不同的。纪昀尤其对书中细致生动地描绘男女之间亲昵的言语和举动“燕昵之词,媟狎之态,细微曲折,摹绘如生”表示质疑,认为如果这些细节是人物自己所说,那就合情理,如果说是作者代为叙述,那作者又是如何得知这些隐秘情节?对此他感到困惑不解。也就是在纪昀眼里,小说可以叙事但不能光怪离奇。我们从邹弢的《三借庐笔谈》里了解到蒲松龄写作经历:“蒲松龄每晨起就在大道边铺席于地,并摆设烟茶,坐待过往行人,以搜集奇闻异事。每听到一事,回家后就加以粉饰润色。”邹弢是清末民初无锡学究,以上叙述亦是相传所得,但蒲松龄的故事源于市井庶民口中确在情理之中,同时笔者觉得蒲松龄花如此经历编撰《聊斋》动因还是其个人爱好,毫无名利可寻。因为在整个清朝时代,小说的地位始终位于低俗之流,在科举学政圈内,“注经”“修史”才是有学问有地位的象征,它能让作者名利双收。和纪昀同时代的大学者钱大昕较前者更直面小说并提出尖锐批评。

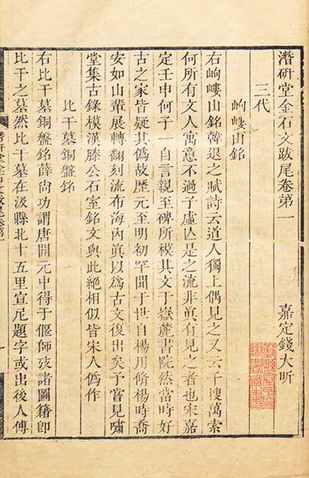

钱大昕字晓征,是乾嘉学派精通经,史,历算,文字学的集大成汉学大家。笔者去年曾为晓征先生写有《钱大昕小传》,他的名著《潜研堂文集》中编有一篇短文《正俗》针对当时流行小说提出尖锐的批评,文题所谓“正”,“是也,从一为止。”引申为“规范”,所谓“俗”即民间风俗,题意就是“规范端正社会风气”。以下笔者试着逐次评注此文,因为通过细读文本,不仅能了解当时小说在清代各层的地位,也可以窥探像《石头记》《风月宝鉴》《老残游记》等命运坎坷之缘由:

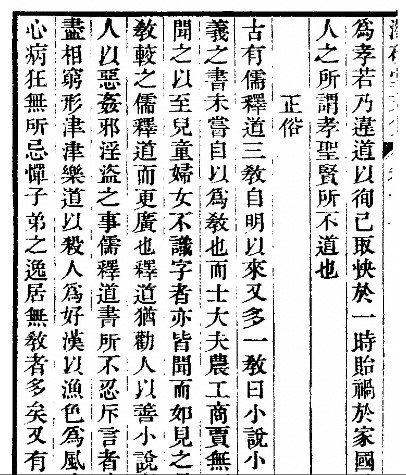

古有儒,释,道三教,自明以来又多一教,曰:小说。<儒释道经典思想无疑被历代视为拯救人性,地位崇高,然与这样至高无上被视为“教”的之后,明朝又多了一个教,是小说。此处可理解为晓征先生对小说作为一种“教”的讽喻。>

小说演义之书,未尝自以为教也。<写小说的人以及小说本身没有想作“拯救人性”这样的大事,他们也无意自立为一个所谓的教,什么广受信徒,然后来煽动人心,小说自身没有这样的意图。>

而士大夫,农,工,商,贾无不习问之。以至儿童,妇女不识字者,亦皆闻而如见之。<但是天下的人通通都热爱阅读小说,还喜欢听讲小说故事,以至于不识字的儿童妇女如听说书一样了解小说的故事,于是对这些小说故事耳熟能详。>

是其教较之儒,释,道而更广。释,道独劝人以善,小说专导人从恶,奸邪淫盗之事,儒,释,道书所不忍诉言者,彼必尽相穷形,津津乐道。<这个“教”与儒释道相比其影响力更广,可是如此结果如何考量?儒释道唯有劝人以善,从善必有报。小说却描写怎么作恶,干坏事,在儒释道典籍里不堪写这些东西,如奸邪淫盗,神魔鬼怪等小说必详细描述,淋漓尽致,读来津津乐道,将这些内容充分描述表达出来。>

以杀人为好汉,以渔色为风流,丧心病狂,无所忌惮。<比如《金瓶梅》不能否认它的文学成就和写作终极愿望,那些情色无限扩张后的虚无,令人唏嘘,感人发想。可是其中的色情描写被世俗人读得就是色情而已,真正悟到作者初衷的有几位?于是乎《金瓶梅》面对广大读者除了丧心病狂的色情小说会是什么?或许兰陵笑笑生在动笔描写每一段色情情节都报以一种极为鄙视之心。但这和绝大多数读者没有丝毫关系。>

子弟之逸居无教者多矣,又有此等书以诱之,曷怪其近乎禽兽乎?<那些平时闲情生活的年轻人大多是没受过很好教育者,再加上这些书作为诱饵,道德沦丧之何等严重。就不要责怪有识之士将其视为猖獗的禽兽,这样小说盛行就是颠覆社会正统礼教。>

世人习而不察,輒怪刑狱之日繁,盗贼之日炽,岂知小说之中于人心风俗者,已非一朝一夕之故也。<世人习惯了而不去仔细考察,就常常奇怪为什么刑罚诉讼日益繁多,盗贼日益猖獗,哪里知道小说这类东西对人心风俗的影响,已经不是一天两天造成的了。>

有觉世牖民之责者,亟宜焚而弃之,勿使流播。<那些有觉醒世人、引导民众责任的人,应该赶紧把小说焚烧并丢弃,不要让它流传散播>

内自京邑,外达直省,严察坊市,有刷印鬻售者,科以违制之罪。<从京城内部到各省,都要严格检查街市,如有印刷贩卖小说的,要处以违反制度的罪过。>

行之数十年,必有弭盗省刑之效。或訾吾言为迂远,闊事情,是目睫之见也。<如果实行几十年,一定会有减少盗贼、减轻刑罚的效果。或许有人会批评我的话是迂腐不切实际,不了解情况,这是目光短浅的看法。这是晓征先生个人化观点,但上文“严查坊市,科以制罪”在历史的确始终在实施。>

晓征先生《正俗》细读深思给今人有以下启发,首先在清康乾盛世时代,小说的创作阅读非常普及,当时有多少文人因为仕途不得志而从事这样的写作,我们今天还能阅读到《儒林外史》《石头记》《聊斋》也许是“冰山一角”,同时像曹雪芹,刘鹗绝非普通畅销作家,而完全是精通经史文,释道悟性极高的才子,他们以文说史,将真实事件通过文学小说保存下来。其次,晓征先生是学富五车,入翰林修史监学的大学者,他针对小说在世俗社会中扮演的角色以于批判是代表当时官方学政的普遍态度,“子弟之逸居无教者多矣,又有此等书以诱之,曷怪其近乎禽兽乎?”是从根本上道出了之所以小说“包庇杀盗淫乱”行为,根本在于年轻读者普及教育不足,沉迷于这些书刊阅读之中而不拘束自己的行为,这和当今极个别年轻人沉迷于斗杀等动漫,而忘乎所以般在社会上持刀行凶确有相似。最后,晓征提出了解决办法,那就是通过官府“严察坊市,科以制罪。”甚至提倡社会有识之士“亟宜焚而弃之,勿使流播。”这就导致当时被视为“淫书”而今天被视为“瑰宝”如《石头记》残缺不可得也就在情理之中了。

今天回首审视诞生在十八世纪《聊斋志异》,《石头记》,《儒林外史》等这样的中文小说,与同时代的世界启蒙文学相比,相较于当代中文小说与世界文坛的情况,当时何止是在世界文坛占“一席之地”,堪比是屹立在亚洲的一座山峰。只可惜今天还能读到的清代小说与预计当时的体量比较实在太少,这与晓征先生《正俗》中透漏出来的信息,清代小说犹如“焚书坑儒”般遭受灭绝是相联系的。

然而朝廷学政的压制难阻民众对文学的需求。晓征先生对小说“导人从恶”的忧虑,恰反映了其在社会强大的影响力,触及了传统道德认知的局限。文学功能并非仅是教化,亦能反映现实、揭示人性。《金瓶梅》的争议与价值并存,《石头记》虽曾被视作“淫书”,终被时间证明其艺术与思想的超越性。清代小说的遭遇,是主流意识形态与新兴市民文化冲突的体现,也揭示了文学创作与社会接受的张力。尽管面临压制与批评,这些小说仍凭其艺术魅力和深刻洞察力赢得民众喜爱,在中国文学史上留下重要印记。今天的重新审视,正是对其历史文化价值的肯定,阎连科先生对《聊斋》的解读,亦是对这些文学瑰宝的再次发掘与致敬。

< 待 续 >