有關王銘章之死的傳言

关于滕县保卫战的指挥官,川军第一二二师长(兼四一军代军长)王铭章的死亡地点,现在大致有两说。

一是王铭章在滕县城陷落后于城内十字街指挥战斗中阵亡说。细分中弹死亡,和中弹后“自戕”两类。也有以此发挥的登城督战中死亡说。可认为是战前各种记录的通说,亦被台湾国民政府方面的正统战史丛书《抗日战史/徐州会战2》所采用。

二是王铭章在突围出城后,于西门外城濠附近被日军城防火力击毙说。此说的最初主张者是张宣武,起源于文革后的口述历史,文史资料(回忆录)泛滥的时代,现在已成为大陆战史中记录王铭章之死的主流。张宣武是当时的一二二师七二七团团长,滕县保卫战中3月16日,自称被任命为“城防司令”[1](无证据)。按其自述,是滕县东关保卫战的指挥者,战后又做了共产党统战部门的高官,有关滕县保卫战,其文章颇有权威性。

两者比较,因前者的战死说“光荣,壮烈”,而后者证实其在逃脱时死亡。所以剧本(如《血战台儿庄》,广西电影制片厂,1986年),小说等有宣传色彩的作品多采取前说,但并不会是事实。下面分别考证一下两种说法的起源,发展和变化。

1. 战前的记录——城内战死说

在各种记录中流传最广,对其他记录影响最大的是战斗结束后第四天,1938年3月21日国民政府中央社电讯稿件《滕县战役经过》。有关王铭章殉国部分内容如下:

17日敌攻城之际,“王铭章师长以局势危急,当率团长王麟,县长周同等,登城督战。我生存健儿,经王激励,仍奋勇杀敌,有死无退,无如敌众我寡,卒于十七日下午三时被其由东南城两缺口登城,窜至西城,我赵参谋长渭滨,王团长麟阵亡,王铭章师长亦腹部中弹,旋以大势已去,危城难守,即以手枪自戕,临死仍高呼中华民国万岁…。周县长同越城逃出,当亦跌死”(《新华日报》1938年3月22日)

图表5-1 《新华日报》1938年3月22日

此文章在战前,曾被各种书籍,宣传品转引,期间也有一些小创新(如死亡前欲介护负伤的赵渭滨参谋长时中弹),但大体内容一致。特征是滕县城陷落后王铭章在城内指挥抵抗时壮烈牺牲。战争年代,国难临头,一般人对王铭章的抵抗行为多有赞叹,少有人对细节挑剔,不像现代人那样对英雄事迹情节执著。所以最初报道中虽存在许多错误和过度的渲染,如周同县长坠城而死的误报,滕县守军三千将士宁死不屈的描绘等,虽然不实,竟成为当时的通说。

下面另一个史料也是当时的记录,为1938年5月发行的《津浦战绩》中一节。中虽然文字不同,但王铭章于城内巷战中身亡的记载相同,称:

敌兵进城后“我王师长,程副师长,王旅长,曾旅长等官员,正在师部磋商机宜,突然,守东门之张团长报告敌已进城,王师长即令张团长率残部死力肉搏,其本人与师部所有官员,亦亲出指挥,…演出了空前激烈的巷战!结果,因敌人的自动火器已据临城头…王师长因伤重殒命”[2] 。

还有一个史料是1938年11月建立的王铭章墓志,属盖棺定论篇,内容同断:

…至十七日,攻尤烈,君知不可守,电孙军长曰,“…职忆委座成仁之训,及开封嘉勉之词,决以死拼,以报国家,以报知遇,即率参谋长赵渭滨等,登陴〈墙>督战,赵被弹洞胸,跪而泣,慰之,旋中弹,犹负创〈创〉指挥杀敌,续中数弹,乃大呼中华民国万岁以踣”[3] 。

采用的也基本是中央社报道的城内督战说。只不过“自戕”改为“犹负创指挥杀敌,续中数弹”。值得注意的是文中出现了最初的王铭章“登城”督战和死前介护赵渭滨参谋长的内容。此登城督战,在城墙顶战死说,之后也发生了不少影响。大陆方面1986年拍摄的《血战台儿庄》影片,采用的即是城头督战时自戕说。其中的 “…职忆委座成仁之训,及开封嘉勉之词…”一节,应是配合军委会公开的三封电报(参考前章)后加入的内容,以宣扬王铭章对党国的忠诚。此后三封电报内容,一直伴随著王铭章之死的传说,成为记录其为国捐躯事迹的不可缺内容。但是否是“砸毁电台”前的最终电报,见笔者前章考证(尽数被日军缴获)。

以上记录为基础,1966台湾出版的国军战史丛书《抗日战史/徐州会战2》中也如下记录:

是时<王铭章发完最后电报后>,敌机及炮联合轰炸,城内,火光冲天,枪声四起,我军仍继续肉薄,死伤塞途,阵线交措混乱,王师长率参谋长赵渭滨等转趋西城督队力战,旅长王志远、吕康,副旅长汪朝濂,团长张宣武先后负伤,左右幸存无几,王师长仍继续前进,赵渭滨参谋长为敌弹穿腹,屡仆屡起,王师长趋前救护,慰问未竟,一弹直中腰部,乃仆地犹振臂狂呼杀敌不已,终以伤在要害,卒告殉国,临危时,有敌兵数人欲趋前加辱,经王师长连毙其三…同时殉国者,计有副参谋长邹绍孟,副官长罗辛申,副官谢哲明,参谋谢天埙,及官兵敌百员名,仅第一二四师税副师长以身免[4]。

文章包罗了媒体记录的精华,可以说是战前 “城内督战时战死说”的一个集大成总结。

2. 战后的修正—— 突围时被敌击毙说

问题在王铭章师长若真死在城里的战斗指挥中,其尸体应被打扫战场的敌军(日军)收容,可结果不然。滕县战后,打扫完战场的日军,在接收到中国国内的战况报道前,一直不知道王铭章师长在战斗中身亡的消息。即至少在城内的战斗地域中,日军并未发现王铭章的尸体。

相反,王铭章在城外中弹死亡的证言存在多种。不仅王铭章,其他各师的重要高官,存活者如税梯青,王志远,吕康等都是从城门脱走后才得以幸免。死者如赵渭滨,邹绍孟等也被证实尸体所在地都在城门外。即川军将领落城后在城内抵抗,集体殉国的说法并不是事实。下述王铭章尸体的搜寻经过,也核实了此点。

若仔细调查国军内部的档案记录,不难发现王铭章等在撤退途中死亡的线索。最早有第一二二师《关于滕县战役的战斗详报》,由代师长王志远于1938年8月,按各种他人记忆作成。内容并不详细,可靠,但记录了午后3时滕县落城之后,王铭章等多数川军将兵从城内“西撤”途中,被西、南两面城墙上“凭高四射”的敌火力歼灭致死的情景,称:

…敌乘烟焰迷目,攫城甚多,占领西、南两面,凭高四射。守军终以弹尽援绝,伤亡甚重,被迫西撤。混战之惨烈,师长之阵亡,残局之危殆,部下之负伤,皆在此时间也[5]。

城内城外,虽地点不甚明确,但触及到了部队重要的“西撤”行动。即从唯一开口的西城门向城外突围脱走的举动。从日中两方战报分析,应有千名以上川军将兵,前后以此方法逃生。此“西撤时牺牲”说的战报内容虽属补做,但时隔不远,亦有许多佐证。由于和“城内坚持抗战致死”说相互矛盾,出城脱走记录当时又未公开,之后也没有引起普通人注意。文革后,在文史记录资料(回忆录)创作盛行的1980年代,被压迫多年重见天日的当事人国军将领,通过文史资料的舞台纷纷出场作证,使王铭章之尸体在西门外城濠附近被发现的事实逐渐明了,迄今城内抗战牺牲的定说亦开始动摇。主张和推进此新说的代表人物,即当时的山东省政协常委张宣武。

张宣武是王铭章师的团长,战后没有去台湾,受共产党宽大留在川军曾血战过的山东省政协任职,文革后担任文史资料编辑任务,成为最有权威的滕县保卫战的口述者和见证人。这也是张宣武说能成为新说代表,并被史书广泛采录的理由。先看一下1983年10月,张宣武回忆中的有关部分:

敌占领南城墙和突入东关之后,王铭章师长亲临城中心的十字街口指挥、督战。南城墙上之敌,以炽盛的机关枪火力掩护其步兵从西南城角向我西城墙上守兵压迫,同时敌炮兵又集中火力猛轰西城门楼,…以致西门和西门以南的城垣在下午五时顷落于敌手。南、西城墙两面之敌,集中火力向城中心十字街口射击,王铭章师长和他的幕僚,随从无法在市街内存身,乃从西北角登上城墙,继续与敌周旋。王命令在他身边的师部特务连仅有的一个排,从西北城角向西城门楼之敌猛扑,企图夺回我唯一的后方交通路的西城门,但,这一个排尚未接近西城门楼,即被敌之机关枪全数打倒。西城门楼之敌继续向北压迫,王师长此时不仅没有还手之力,甚至没有招架之功了。在此万分危急的情况下,王师长迫不得已缒城出去,准备到火车站指挥一二四师三七二旅继续与敌搏斗。谁知他刚走到西关电灯厂附近,即被西城门楼之敌发现目标,一阵密集的机关枪声,王师长和他的参谋长赵渭宾,副官长罗甲辛,少校参谋谢大埙,一二四师师参谋邹慕陶以及随从十馀人,同时为国捐躯,只有王师长的一个亲信上士(忘其姓名)幸免于死[6]。

王铭章从西北城墙缒城而出,死在城外电灯厂附近,是张宣武说的主旨。起源应是多有证据的城外死亡说。但为了粉化不甚名誉的逃脱(撤退)行为,张宣武自己创造出了这个王铭章登城指挥反击战后缒出说。把从前已有的登城督战说,和城外死亡两说巧妙地掺和到一起,起到了即解明事实真相,又不损英雄光辉的一箭双雕的创作结果。只不过张宣武说虽完美,但并不可信。因为此仅为独家口碑,不见缒城说的证据。难道是张宣武的自己的见闻?否。

张团(727R)在战斗中与王志远旅长一同,担任的是东门防守,方向相反,并没有和从西门脱出的王铭章师长同行。其本人脱出城的时间自称在滕县落城之前21时(日军记录东门陷落时间为21时40分),地点是北城墙[7]。所以张本人并不可能知道有关在城西门外死亡的王铭章的任何举动。

且城头反击后缒西城墙而出说,也颇为新颖,除张宣武外,之前四十馀年间并无任何人主张。所以诸如王铭章登上西北城墙组织警卫排反击,企图夺回西门,或之后缒城而出,到达西关电灯厂等内容,笔者考虑,应是张宣武为圆其王铭章于“西门外”死亡说,进行的一种想像性,创作性还原,编造,于1983年首创。并不存在任何证据,当然也不会是自己的见闻。尽管如此,其当时的地位,官衔和当事人之一的经历,给予了此新说流传的正统性,不久产生了一呼百应的效果,被抗战故事引用。

张宣武回忆录之外,同时期还有一篇重要文章,是1983年12月成都市政协文史资料研究委员会编辑的《抗日殉国的民族英雄王铭章将军》(万金裕执笔),资料来源于胡临聪(第二十二集团军参谋长),张宣武,翟绍先,万培堂,徐诚,邱达寿等川军及第一二二师多数当事者证言。可认为是各种有关王铭章师长殉国事件的集大成。有关王铭章之死的记录内容如下:

当敌人突入东关之后, 王铭章将军雄立滕县城中心十字街口指挥督战。同时,西城南半部守兵死伤殆尽,占领西城门楼之敌继续向北压迫,将军准备移至西关火车站一二四师之三七二旅继续与敌搏斗。至下午五时,西城南半部终陷敌手。占领西关城楼之敌,居高临下,向刚行至西关电灯厂附近之王铭章将军及赵渭滨参谋长,以密集火力射击。使王铭章将军身中数弹,立即倒地牺牲。随同殉难者有参谋长赵渭滨及一二四师参谋长邹慕陶,副官长傅哲民,中校参谋罗毅咸和谢世文,少校参谋张重和谢大薰,滕县县长周同等[8]。

此重量级资料佐证了王铭章于城外“西关电灯厂附近”牺牲说,但没有符合一年前出现的张宣武 “缒城”而出说。不取张说的理由,考虑是其他复数当事者都从未提到过缒城而出,且仅以一个警卫排在城头反击日军主力的说法也太离奇。且张宣武又不是王铭章师长的同行者和死亡见证人。即大V级的当事者,都对后辈的张宣武说不屑一顾。

3.张宣武说的流传

首先呼应张宣武说的,是当时为七四〇团副团长的何煋荣,本人称此时,被师长命令控制,夺取西门。何煋荣证言的根据性,在其和王铭章随员李少昆的关系中。李少昆是王铭章贴身勤务,被认为是王铭章之死的唯一见证人。何煋荣虽未与王铭章同行,但称自己曾接到过李少昆报告。

即缒城而出说来自李少昆报告。由于王铭章死亡的见证人只有李少昆一位,所以当事者李少昆的证言,在研究王铭章之死面颇受重视,也流传较广。问题在此前李初期的多次证言中,并没有提到过王铭章在城顶指挥抵抗后缒城而出这一段子,比如1980年7月的口述中,只称王铭章“出城行至西门外城濠附近,敌在城楼居高临下,王师长身中两弹”[9]

即可判断,在张宣武缒城说未出笼时的初期证言中,李少昆并未提到过王铭章缒城而出。而之后1883年10月,已成为大人物,山东省政协常委张宣武说出笼后,何煋荣和李少昆等川军关系者随风转舵,相继变节。

李少昆在张宣武说出现后不久,开始向张说靠拢。1985年新都县志委的采访中,李照葫芦画瓢,将张宣武的王铭章登城,缒城说添加到自已的新证言中,云:

一九三八年三月十七且午后五时三十分,王师长在滕县陷落后,与参谋长赵渭滨,副官长罗甲辛等十馀人登上西城墙指挥三六四旅旅部警卫排,向盘踞西城楼的日军反攻,意在夺回西城门通往后方的交通要道,警卫排尚未接近西城楼,就全部壮烈牺牲。王师长决定缒出城去,到火车站指挥一二四师馀部与日军继续战斗…[10](下略)。

只不过此时还没有张宣武说中的战斗细节。一面,由于李少昆的早期证言已被纸质化,流传至广,所以虽一处改口,但至今文史资料中留下的,多是已纸质化的初期证言。即脱出城说,而不是抵抗后的缒城说。

此时,巧妙地利用李少昆“新”证言推广张宣武说的,是何煋荣。何由于是最初,也是唯一在当时接到过李少昆报告(自称)的副团长,所以亦成为李说的代言人。1985年何煋荣等在《王铭章师长血战滕县壮烈牺牲的经过》[11]的一文中,开始迎合,主张张宣武的王铭章“登城,缒城”说,证据还是李少昆证言。但这次出示的是却是“新证言”。称“李少昆向我们报告”:

他〈指王师长〉因只有少数士兵,不能支援,乃率同师部参谋长赵渭滨,副官长罗辛甲及卫士等转赴西门,企图在那里掌握到一些部队后,继续指挥作战,殊知还未接近西门时,敌人巳完全将西门占领,正据城楼向我官兵四面扫射,他们不得巳又转向西北门之间登上城墙,判断形势,正遇敌人侧射炮弹飞来,王师长腹部中弹,几名卫士用绑腿把他系住,缒下城来。这时,城外之敌,又向他们扫射,王师长继续中弹,身边参附人员和卫士除我一人外,全部阵亡。我眼见师长阵亡,立即把他的私章摸出,脱下他的大衣,掩盖户体后突围出来[12]。

可见李的“新报告”(口述证言)与5年前所述的旧报告内容已面目全非。笔者认为,绝不会是李当时的报告,否则内容不会有两种。是否此内容真来自李少昆之口也不明。李本身不识字,又随风转舵,不求节操,所以对“口述证言”也不难操作。此何煋荣的,所谓来自唯一见证人李少昆的“新报告”,遂为张宣武的缒城说充实了无中生有的“证据”,不久张宣武说开始流传开来,并逐渐占据了上风。

张宣武的新说得势后,又被其部下,励志口述川军抗战史的济南政协委员熊顺义(一二四师的一个营长)的回忆录(熊文对各种口述资料旁证博引,东拼西凑,又加入主观见解,是现存有关滕县战役篇幅最长,内容最详细,最不真实,也最具渲染性的文章,宛如滕县保卫战的活证人)等继承光大(《悲壮之役》,92页),现在已普遍被学界所承认,采用。比如最新2015年王贞勤《浴血滕县:台儿庄大捷的序幕战》[13],2016年林治波等《台儿庄大战》中,照葫芦画瓢,采用的都是张宣武说。

笔者并不完全否定张宣武说,认为其中的王铭章城外死亡是正确的,只不过在导出其说时,为了维持王铭章的形象,进行过一些不必要的人为操作。也难怪,对于这种无节操的历史叙述者来说,事实真相并不重要,最重要的是上级需要的宣传效果。

4. 林治波,赵国章等著《台儿庄大战》

上述林治波《台儿庄大战》,形式不同于回忆录,被称是学术面最新“研究成果”。其中也使用了张宣武缒城说,文称:

“王铭章决定缒城而出,到西关火车站指挥第一二四师第三七二旅继续与敌战斗,谁知,刚行至西关电灯厂附近,遭到西门城楼之敌密集火力射击”而身亡,后周同县长也从城北赶来进行悼念演说后“擦干眼泪,整好衣襟,然后转身缓步登上城墙,长叹一声,坠城而亡”[14]。

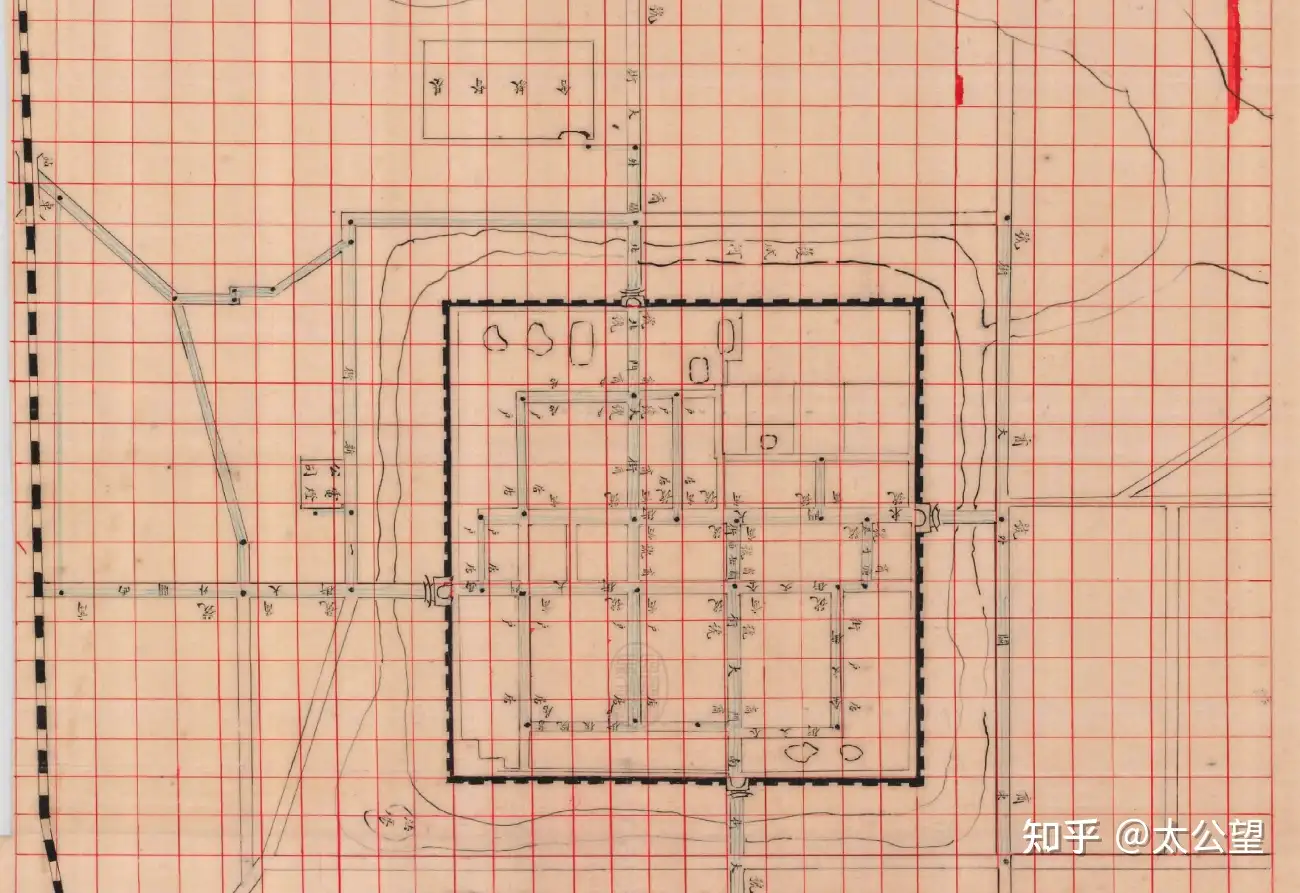

图表5-2 电灯厂(电灯公司)在西城外偏北城濠边

林治波等的 “研究”,一面借用、沿袭张宣武说,另一面却连“电灯厂”到底在何处的地理位置似乎都未搞清。电灯厂到底在城内还是城外?文意不明。从王铭章决定缒城而出后,途中在电灯厂附近中弹身亡,周同县长也从北城先到王铭章死地(电灯厂)悼念后,始登城坠亡的文意判断,林似乎以为电灯厂设在城内(从城中心十字街,或北城的顺路)。可实际上电灯厂在西城外,紧靠护城河下。那么此周同县长到达现场后先悼念英烈,后登城自殉的顺序应如何解释?是在城内悼念后登城自殉?还是先出城悼念,后返回敌占区(城壁)自尽?

所谓的林治波“最新研究成果”,在此处还继承了一个“周同坠城而亡”的最古老的错误。“周同县长坠城而亡”的故事,第一报起源于前述战斗后四日(22日),中央社《滕县战役经过》的记者“周县长同越城逃出,当亦跌死”的推测,为此蒋中正也有过对其殉国行为的表彰。但事后不到一个月,周同并未死之事实即被第五战区司令长官李宗仁等所掌握,澄清,并向蒋中正致电,“饬将该请恤案注销”[15]。

即由于发现事实真相,周同县长坠城殉国说不久即被军委会“注销”。此为战斗后不久,1938年4月12日发生的老事件。不到1个月误传即被订正。但因为此事件情节颇有“爱国,殉国”情操,对为政者来说宣传价值颇高,所以半个世纪后,又被部分御用“史家”,和只求哗众取宠的卖文者从历史的尘芥箱中翻检出来再次加工,在今日的史书和抗战神剧中复活。蒙骗著亿万后人。

以上考证的要点,并不在王铭章之死地如何,而在欲说明一个研究历史的方法。可见在此类被称为“文史资料”的回忆录中,当事者们不仅多凭空想像还原历史,按英雄形象捏造历史,而且还以口述来不断地修正历史,互相之间还互相抄袭,共享“成果”。最终的所谓“事实真相”也不是按可靠史料,而总是由权威者来拍板决定。王铭章到底死于何时何处?请看下节笔者的考证结果。

[1] 张宣武被任命“城防司令”一说,据笔者调查,无有任何当时资料的佐证。如集团军战斗详报,第一二二师战斗详报等都无此记录,仅出现在战后张宣武回忆录,或之后随声附和者熊顺义等人的回忆录中(《悲壮之役/记1938年滕县抗日保卫战》61页,83页)。从有两个师部设在城内一点看,令一位团长担任司令说也十分可疑。可能被临时指名城东关防御责任者,但不会是需要任命的“城防司令”。

[2] 《津浦战绩》,珠江日报社,1938年5月,55页。

[3] 《王上将墓表》,傅双无编《民族战争川军战绩史料存要》,成都民族学会,1941年,50页。

[4] 《抗日战史/卷21/徐州会战2》,国防部史政编译局,1966年,107页。

[5] 前出《悲壮之役/记1938年滕县抗日保卫战》,24页。

[6] 《滕县战役亲历记》《四川文史资料选辑》第三十辑,四川人民出版社,1983年10月,169-170页。

[7] 《滕县战役亲历记》《四川文史资料选辑》第三十辑,四川人民出版社,1983年10月,171页。

[8] 《抗日殉国的民族英雄王铭章将军》《成都文史资料选辑/第六辑》,成都市委文史资料研究会,1984年6月,11页。

[9] 前出《悲壮之役/记1938年滕县抗日保卫战》,161页

[10] 《忠骸归故里——王铭章烈士卫士李少坤口述》《新都文史》第二期,1985年8月,14页。

[11] 《川军抗战亲历记》四川人民出版社,1985年,78页。

[12] 何煋荣等《记王铭章师长血战滕县壮烈牺牲的经过》,四川政协文史资料研究委员会《川军抗战亲历记》,四川人民出版社,1985年7月,78页。

[13] 王贞勤《浴血滕县:台儿庄大捷的序幕战》,《党史纵横》,2014年第6期。

[14] 林治波、赵国章《台儿庄大战》,山东人民出版社,2017年62页。

[15] 1938年4月12日《李宗仁,李品仙致蒋委员长电报》,台湾国史馆,数位典藏号2197A002-090200-00040-220。