日渐消失的书信与代笔

近日读《新约》的保罗书信,不由得引发出对古人鸿雁传书、片纸只字的联想,当然这是来自华夏的形容。

其实,早在近两千年前的古代近东,负责“鹅毛传信”的信差往往需要长时间的餐风宿露、长途跋涉。为了一次可以送达更多的信,那时的信会写得很短,因为信件越短越容易携带。根据近东一带出土的14000多封当年的书信,一封信一般最多不过200字左右。然而与之相比,传讲上帝福音的使徒保罗的书信却总是写得很长,每封信平均约有1300多字,他的《罗马书》更是长达7000多字,这大概算是当时最长的一封书信了。

说到《罗马书》,约在公元56年写成,是保罗当时在哥林多写给罗马教会的。据说罗马教会收到此信后,辗转抄录,广为流传,数十年来竟为无数人争相阅读、反覆引用。

到了公元二世纪,保罗的书信便以《保罗书信全集》的形式流传于世。据考古发现,目前最古老的保罗书信抄本来自埃及的第二世纪末蒲草本46号(Papyrus 46)。

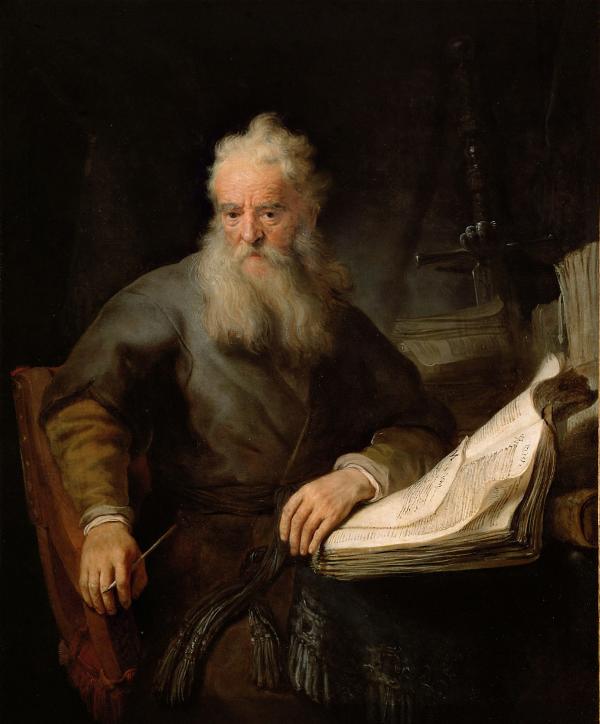

伦勃朗的《保罗像》

古时因长途阻隔,原始的交通工具既缓慢又有限,故而亲朋好友彼此之间穷其一生也见不了几次面,加之彼时相互联系的手段十分贫乏,于是书信就成了唯一有效、人人皆宜的沟通媒介。

想那上帝是如此奇妙,竟可以利用长途“阻隔”来达到他更美好的旨意:因为阻隔,保罗无法轻易抵达罗马进行现场传道,便只能以写信的方式予以代之,可结果却留下了这篇千古奇文!因为这封书信所阐明的福音真理,不仅造就了当时的罗马教会,更光照了迄今为止历世历代无数的圣徒!

386年,史上著名的圣奥古斯丁,偶然读到《罗马书》13章13-14节,刹时间灵光乍现,从此彻底翻转,一改放荡不羁的纨绔个性,终成为才华洋溢的基督教早期神学的集大成者;

1513年,马丁·路德在一次貌似寻常的阅读中,忽然就读懂了《罗马书》的1章17节,当时那书信所释放出的福音真理,令马丁·路德如梦初醒,激情澎湃。结果是,一场席卷全欧的宗教改革运动自此展开,基督新教从此与天主教分野,“因信称义”家喻户晓;

1738年,约翰·卫斯理在参加伦敦的一次聚会中,无意间听到马丁·路德的《罗马书注释》序言,突然奇妙地得着了得救的确据,从此彻底翻转,接着便引发了18世纪福音派复兴之火的熊熊燃烧。

……

如果不是用书信、而是采用现场传讲的方式,在那个没有任何音视频记录手段的年代,保罗的信息如何能够留存?又如何能让上亿的人彼此分享?

即便是在相对较近的上世纪二、三十年代,中国最伟大的传教士宋尚节博士留美归来,传讲福音。在他短短的15年布道生涯中,受他感动和激励的人不计其数,他更是带领了逾十万同胞归入基督!但遗憾的是,他没有留下一段音频和视频记录,硕果仅存的是他在传教过程中记录的日记。

老北京街头的代笔先生

近日整理母亲家中旧物,竟翻出一扎从未见过的老信札,信封早已被母亲移去,这是她的老习惯了,是长期工作形成的职业习惯——喜欢存档前的合并归类。于是,一摞摞经过母亲分类标注的信瓤便进入了“归档”的节奏。

顺手拣出一封信浏览,居然是上世纪五十年代中期姥姥从兰州写给远在西藏的母亲的报平安信,看那信中笔迹,清晰工整,颇有功夫,想必是请人代笔的。

由此忽然回忆起,儿时常见姥姥请人代笔给母亲写信,那代笔的地点便是地安门外后门桥北的一个邮局门前。

曾几何时,写信是分居各地的人们之间保持联络、维系关系的主要通讯方式,甚至是唯一方式。那一封封饱含情感与牵挂的信函虽经漫长的路途跋山涉水翻山越岭,一路餐风宿露历尽艰辛才能到达收信者手中,但古人云“见信如面”的欣喜乃至惊喜却总会在收到信的第一时间里,让当事人心情无法平静,因为在这份漫长的等待中,思念已被时间酿成了醇香美酒,展信阅读中,信笺里的一字一句令人沉醉,仿佛远方之人就在眼前。而那信,从信封到纸张到字体到气味,似乎都包含有发信者的种种痕迹,自然也就构成了信的一部分,那信息是立体的、复合的,有着能够感受到的温度……

写信虽好,但在旧时,由于不少人或因老眼昏花眼神不济、或因不识字而无法落笔,只好请人代为写信,代笔先生便应运而生。

记得每过一段时间,姥姥就领着我一路走出帽儿胡同西口,再右拐,便来到邮局门前。那邮局门前常有几张小桌,后面端坐着几位代笔先生,于是姥姥便选择一位面善或之前曾为之代笔的先生,坐在小桌一侧,简单寒暄之后,代笔便开始了。

代笔的情景通常是这样的:先由当事人口述,再由代笔先生落于纸上。而口述,既可以是逐句逐段地口述,也可以是把想要表达的话唠唠叨叨地一并说出。前者需要口述者具备一定的经验和归纳水平,代笔先生只需遵嘱一一写就即可;而后者,则需要代笔先生先进行理解归纳,当中还会反复询问、确认与商量,最后才在纸上一气呵成。

姥姥经验老到,条理清楚,常常采用前一种方式。她说一句,先生写一句,偶尔先生也会停下来建议:这句话如此这般会不会更好?此时姥姥往往会接受建议。这样一来一往,不一会儿一封信便宣告写就,再由先生将信的内容从头到尾一字不落地给姥姥念一遍,个别做点修改而不必重抄。倘若修改较多,则先生会将信最后誊抄一遍。有的先生是用毛笔将信誊出,犹如一页漂亮的书法作品,令人羡慕不已,收费自然也会高些。服务的彼此均是商量着办,特别是代笔先生,显得足够耐心与周到,这样便可留住回头客,生意才能稳定可持续。

现在体会起来,这当中最重要的一点就是:相互之间的坦诚与信任!试想,信中将涉及多少个人隐私、家庭利益甚至纠纷,如果代笔先生品行不端,或者口述者疑心过重,这行当恐也难以维持。当然在更多的人眼中,百姓家庭成员彼此之间皆为家庭琐碎、鸡毛蒜皮之事,也就没什么隐私可言。

然而无论如何,仅代笔写信一事,便能体现出当时社会中人与人之间的关系还是以诚信加以维系的,人们安居乐业,和谐中庸。

后来,我逐渐可以替姥姥给家人写信了,那“代笔先生”的角色便自然被我取代。再后来,文革来了,一切旧的东西皆被“荡涤”殆尽,也就再没见到“代笔先生”了。

今天,随着通信技术手段的日趋发达,快速便捷的移动电话、互联网通讯社交平台早已代替了传统的、以书信为媒介的交流方式。更因为全民文化的普及,不会写字所造成的交流障碍在城市里已基本不复存在,况且还有音视频等众多的表达方式可用,代笔先生这项职业似乎业已完全退出了历史舞台。那曾经慢节奏的、一来一往的讲述、交流以及探讨的场面只留在了人们的记忆中……

书信的遭遇想必也是如此。的确,如此的快捷便利,让我们失去了那份“见字如面”的期盼与心醉,更失去了提笔在纸上书写的耐心。现今,还会有人提笔写字吗?还会有人花时间和精力去写出充满情意的书信吗?

之前偶然读到两篇介绍,皆与写信和代笔有关:

一篇讲的是“中国最后的书信”制造者谷林,这位已经到了耋耄之年的普通作家,在1990年8月至2008年10月的近20年时间里(介于他71岁到89岁之间),与杂志编辑扬之水的通信竟多达200封!而这段时间正是中国手机与互联网出现、普及与成熟的快速发展期。

信,正处在被越来越多的人的遗忘之中。

谷林书信的内容多为编辑与作者之间的事务性往来,还有各自所购新书、正在读的某篇文章以及互相馈赠自己的爱书的交流,进而涉及对读书、人生的点滴看法等等,其间“有着对朋友的君子式的至深之情”,常令人“想起《三国志》中那句形容周公瑾的名言:若饮醇醪,不觉自醉。字里行间总是流淌着一种从容。”

然而,这样的一种对书写的坚守,究竟意味着什么?

另一篇是关于日本专门代笔的家族式服务“山茶文具店”的,文具店的第11代传人是只有20多岁的姑娘鸠子(这家族规定传女不传男)。

为需要代笔的人提供服务?这在当今各种沟通手段一应俱全的现代化社会里,还有需要吗?

据介绍,“找鸠子写信的客户五花八门,有给宠物写吊唁信的,有给亲友写离婚告知书的,有拒绝借钱的,有问候年少恋人的,还有回馈客户表达感谢的,但只要客户真诚委托,鸠子就会尽其所能地帮助客户完成心愿。”

鸠子代笔的过程极其严谨,甚至称得上是虔诚!从纸张的选择,内容措辞的斟酌,笔和墨的挑选,信封的款式,邮票的风格,甚至封信的蜡,包括密封之前要隔夜的冷处理,都只为了完美地契合写信人的身份、要求,并尽可能准确地传递委托人的心意。她甚至会根据代笔人的要求来选择不同的笔:写给女性朋友问候,要用玻璃笔,轻轻柔柔,以表达思念,并且要用深棕色的墨水,显得简单又纯粹;写给男性,就选择粗尖的钢笔,配上漆黑色的墨来表达想法,如此等等,无不体现出细节上的考究。鸠子常常会化身为各种各样的人,感受不同的心境后再写字。从信的表面上看,充满了认真对待的形式,从内容看,表达了每一个写信人的细腻感情。

这样的一种对代笔职业的执着与坚守,究竟意义何在?

木心曾说:日记,是写给自己的信;信呢,是写给别人的日记。

利用在纸上书写,无论冗长还是简短,在当今已逐渐沦为复古而低效的交流方式,人与人的交流与互动正在被更为碎片化的对话信息所取代,凭借“聊天工具”之类的软件,想要说的话举手间即可发出。

形式上的更新换代,意味着背后更为本质的差异。有人说这主要体现在“对于时间的理解以及因对时间的理解而导致的表达上的不同。”

写信,一来一回,一发一收,时间漫长,因而便要在尽量少的寄递次数中表达尽量多的信息,写信时当然就会认真对待;而互联网传递的时间成本几乎为零,故而传递的内容会更为随意……

当我们随意地在手机社交软件上与朋友互动时,当我们仅花费数分钟或个把小时便在网上贴出一篇可供他人阅读的小文时,你会记得将它们留存下来吗?你会衡量出它们的价值吗?与耗费时间、认真思考以及精炼出的书信表达相比,两者的价值又怎会一样呢?

我们被潜移默化所改变,不仅仅体现在交流方式和人际关系,而且也包括我们自己。“等待”一词在今天已失去了某种美学意义,等一封信、等一个人,今天几乎已演变为对我们耐心的一种挑衅和考验!而我们,似乎已经丧失了前人所有的某种从容的时间观,急切,似乎成为现代化的标配。

然而,无论时代怎样变化,科技所造就的信息表达如何发达,收到一封纸质信件所带给人的那种触动都是无可比拟,也无可替代的。

那是因为,人,是有温度的,人类的情感也是有温度的,即便是在通讯便捷和信息过载的当下,我们依然需要鸿雁传书时代的庄重、诚恳、沉静与耐心,不是吗?

(文中图片均引自网络)