在ENIAC的楼中造梦:创新发明的回忆

在ENIAC的楼中造梦:创新发明的回忆

涂向真(Tu Xiang Zheng)

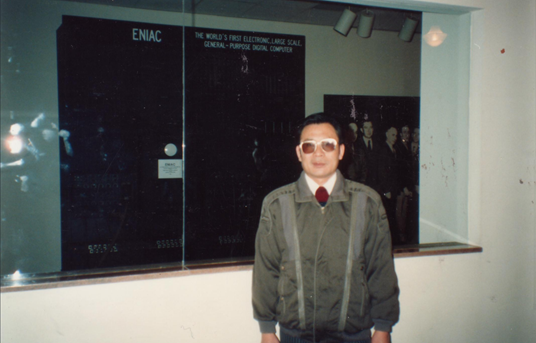

这是我在ENIAC展室前留下的纪念。

摩尔电气工程学院(Moore School of Electrical Engineering)是美国宾夕法尼亚大学工程学院的前身,也是一座世界科技史上的灯塔。它因在20世纪40年代初开发出世界上第一台通用电子数字计算机——ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer)而载入史册,成为现代计算机时代的象征与起点。

ENIAC不仅是技术的奇迹,更是人类智慧的象征。它完成了从机械与电机逻辑向电子逻辑的跨越;虽尚不具备存储程序的能力,却为冯·诺依曼架构打下基础,影响了EDVAC、UNIVAC等后继计算机的诞生。从那一刻起,信息时代的齿轮开始转动,世界从此不同。

我有幸在宾夕法尼亚大学担任访问教授时,办公地点就在ENIAC展室的楼上。每天上班时,都会从那条安静的走廊穿过,途经那台沉默的巨型计算机,再步上楼梯,走入我的办公室。那是一段几乎神圣的仪式——仿佛每天都在与历史握手。ENIAC静静地躺在那里,不发一语,却似乎始终在说:“你也可以。”

我的办公室正位于它的正上方。我不知道ENIAC是否真地会释放某种“暗能量”,但我宁愿相信,它会。因为自从我在那里工作以来,灵感源源不断而来,创新频频发生。那段时间,我接连完成了数项设计,并获得了美国发明专利的授权。在ENIAC的上方做科研,就像在一颗古老恒星的微光下冥想,它用沉默,激发了创造。

在这幢厚重的教学楼中,我还结识了光学领域的先驱者——Jay N. Zemel教授。他的光纤实验室也设在ENIAC展室之上。我至今仍记得,实验室角落里摆放着他亲手拉制的光纤原型——那不是我们今天所熟知的细如发丝的现代光纤,而是一根粗壮的玻璃棒。然而,它的内部结构早已展现出现代光纤的原理雏形:纤芯与包层协同导光,通过折射率的设计,将光严密封锁于纤芯中传输。这根玻璃棒,是Zemel教授智慧的结晶,也唤起了我对“光”与“微结构”结合的浓厚兴趣。

在来到宾大之前,我已发表了论文《基于多孔硅选择性形成和蚀刻的硅微结构制造》(J. Electrochem. Soc. 135, 2105),首次提出了利用多孔硅构建硅微结构的技术路线,为后来的多孔硅MEMS技术奠定了理论基础,也因此获得了两项美国发明专利。然而,在宾大,我的视野与思维又一次被拉升。

那便是我与Zemel教授合作完成的论文:

《Vertical-membrane optical-fiber pressure sensor》,发表于 Sensors and Actuators A: Physical 杂志。

这项工作,将光纤传感原理与微机械结构巧妙融合,提出了一种新颖的垂直膜结构压力传感器:通过光纤对准微膜背面,膜片的微小形变会改变反射光的相位和强度,从而实现高灵敏度的压力感测。此设计具备抗电磁干扰、高分辨率、结构微型化等多重优点。

更为重要的是,这篇论文不仅在技术上开创先河,更在学术意义上首次引入了“微光机电系统(MOEMS)”的结构性原型。在那个光学与微机械尚未深度交叉的年代,这项研究如同在未命名的大陆插下了一面旗帜,为后来的MOEMS研究者指明了方向。它奠定了我在MOEMS领域的探索基础,也开启了我取得的两项相关美国发明专利的征程。

这不仅是一次技术创新,更是一次跨学科思维的碰撞与升华。

回望那段岁月,我心中充激情与感恩。ENIAC不仅是人类智慧的结晶,更是一座精神的灯塔,它让我明白:历史并不遥远,创新可以在传承中发生。Zemel教授让我懂得,材料与光、结构与功能之间,并非隔阂,而是等待被打通的脉络。而宾夕法尼亚大学,则给了我一个可以仰望星空、又脚踏实地的舞台。

有时我会幻想,ENIAC是否也在注视着我们?是否能感知到那些穿梭于它身旁、在键盘与显微镜之间奔波的人?我愿相信它能。它或许会欣慰地看到,那些最初的电子火花,已在我们手中演变为微米世界里的精密结构、纳秒级别的光信号。ENIAC的精神,没有终结,而是以另一种形式在延续。

我曾在ENIAC的楼中做梦,而今,那梦已照进现实。我将继续走下去,把我的每一项发明,每一次突破,都看作是对它最深沉、最温柔的回赠。

就像那句诗说的——

“我们都是夜空中的星辰,被过去照亮,也点燃着未来。”

—— 卡尔·萨根(Carl Sagan,《宇宙》)