谭嗣同为什么不逃生?

谭嗣同为什么不逃生?

?马悲鸣?

胡耀邦读王安石变法为之堕泪;赵紫读戊戌变法为之扼腕。若戊戌事成,後世中国将别是一番景色。

辛亥之後戊戌首领康有为曾感慨道:“我们当初还没学会走就想要跑。”足见他们当年也是胡闹居多。比如废科举之举一举毁了天下知识分子的前程,怎能不遭人抵制。是年9月11日(夏历七月二十六),湖南举人曾廉上书,请诛康、梁以谢天下。後经谭嗣同百口为之辩,方才罢议。辛亥革命後康圣人吊谭嗣同墓曾有一联:“复生不复生矣,有为安有为哉”。“复生”是谭嗣同的字。

戊戌变法时节,每日上谕总有数条至十数条,多出康梁之手。彼时朝中大臣分新旧两党。疆臣如李鸿章、刘坤一、张之洞等洋务重臣表面赞成新派,实则观望。慈禧太后大权在握,每有上谕必先征太后同意而後下。康有为因此仅赏总理衙门行走,即办事员。梁启超仅赏六品。此皆帝秉懿旨而行,不敢自专。後因礼部员司王照上书,堂官不与代奏,为帝所闻,遂将礼部堂官一律罢免。被罢堂官,满尚书怀塔布之妻到西太后那里哭诉,说皇帝重用汉人,排斥满人。直气得老佛爷咬牙发狠道:“好,咱和他(指光绪皇帝)誓不两立!”从此启动了慈禧太后反制帝党的决心。

事隔一日,康梁保荐的谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭四人同时被皇上提拔为四品京卿,派在军机章京上行走。皇帝和太后曾有约定,举凡任用二品以上大员,事前必须向太后请示;而四品京卿则皇帝可以直接任用。四个清一色年轻汉人新进摆在军机处,整日价陪侍皇帝批阅奏章,实际上已经架空了一贯以满族王公为主体的军机处老臣。当时谣言满天飞,有说皇帝要借助洋人,阴谋陷害老佛爷的;更有说光绪要让位于康有为的。帝后两党遂成水火。

谭嗣同从1898年9月6日(光绪二十四年夏历七月二十一)进京参加新政到9月28日(农八月十三)菜市口就义总共只有二十三天,不足百日维新的四分之一。在这么短的时间里他干了一件惊天动地的大事,就是策动本无交情的新军首领袁世凯,企图以武力反制后党。

皇帝风闻后党要利用天津阅兵的机会,废黜自己,着急之间悄悄写了一道“衣带诏”,让正在军机处当值的林旭带出,转命康有为等速筹解救之策。陶菊隐先生在《袁世凯演义》里写道:“天可怜见,这些白面书生平日只会信口讲大话,提笔写空文,何曾见过真刀真枪来?”事急他们才想到了曾在天津给开缺回籍的协办大学士翁同和送行并赠六千两银子的袁世凯(康有为即翁所荐,称其才胜己十倍)。如能将袁士凯拉过来,则可以反制后党。

此谋一出,大家有如茫茫雾海里抓到了救生圈也似,顿时兴奋起来。唯有林旭不以为然。他认为袁士凯是个靠不住的反复小人。而谭嗣同则力主此议,认为正因其反复无常,才有可能把他拉过来。于是他们先派了一个也是维新派的人去探袁士凯口风,暗示皇帝推行新政,颇多掣肘,身边缺少一位保驾将军。袁士凯是个见机说话的老手,遂指天发誓道:“今上倘有用得着我袁某之处,虽赴汤蹈火,在所不辞!”谭嗣同闻此即奏请光绪皇帝召袁士凯进京陛见。

9月15日(农七月三十)袁士凯进京。次日(八月初一)黎明,光绪帝在颐和园玉澜堂招见,对袁士凯小站练兵略略嘉奖了几句,即降旨开去其新授的直隶按察使,着以侍郎候补。侍郎就是朝廷大员了。袁士凯以一个不是科举出身,刚晋级的按察使,一越而成为朝廷大员,不能不说是官场上的一大异数。

9月17日(农八月初二),袁士凯再次到玉澜堂叩头谢恩。光绪皇帝要他20日(初五)入宫请训後回任。袁士凯突然奉诏进京,荣禄事先本无所闻。待到袁士凯又突然无故加官进爵,就引起了荣禄的疑心。9月18日(初三),荣禄以大沽口外有英舰游弋为名,三次急电召袁士凯回津。袁士凯既不敢违抗顶头上司的命令,又不敢不告而行,不向皇帝请训。这一天他心中忐忑不安,坐卧不宁。

是日(农八月初三)晚间,一位器宇轩昂,年轻英俊的贵公子趋车法华寺造访袁士凯,不待通报,直入内室。看门人阻挡不住,抢步向前要了一张名帖,赶紧高声大喊:“谭大人到—!”袁士凯急忙整衣准备出迎,不料来人已大步昂然地踏了进来。

入京仅十三天的谭嗣同二话不说,立刻要求闭门密谈。袁士凯与谭嗣同素不相识,时值深夜突然来访,还要求关门密谈,袁士凯不觉心中一跳。

谭嗣同坐定後先向袁士凯拱手称贺,祝其高升,然後话锋一转问道:“阁下可知恩命因何而来?”袁士凯诚惶诚恐,声称自己愧无尺寸之功,忽受破格之赏,不知哪位大臣在圣台前面谬加推荐,真令人受宠若惊。

谭嗣同摇首不以为然。

袁士凯试探着问:“莫非出自老兄台爱?”

谭嗣同一双锋利的目光紧盯着袁士凯答道:“简在帝心。”他见袁士凯毕恭毕敬地听着,就再紧逼一句:“圣眷如此优隆,阁下何以为报。”

袁士凯斩钉截铁地回答:“赴汤蹈火,肝脑涂地,万死不辞!”

于是谭嗣同把皇上面临的危机和策动袁士凯倒戈助帝党的计划和盘托出,要求袁世凯利用校阅的机会,发动迅雷不及掩耳的突击,宣布奉诏讨贼,将荣禄斩首军前,兵围颐和园,威逼慈禧,反制后党。并答应事成之後,皇帝以直隶总督的职位酬其功。

最後谭嗣同拍着自己的胫项,半真半假地说:“…要不然的话,阁下到颐和园出首,这场功劳也不小呢!”

一直静听的袁士凯把脸一沉答道:“你把我袁某当成什么人了!?我家三代,世受国恩,如有三心二意,管教天诛地灭。”然後袁士凯信心十足地保证:“你放心,我杀荣禄如杀一狗。”

後人都骂袁世凯出卖了戊戌变法,因为他当面拍胸脯答应得痛痛快快的,不料反过头来就到荣禄那里告密去了。或问:袁世凯应当采取什么对策才是应该的呢?

谭嗣同走後,袁世凯立即把他的智囊尹铭绶唤来问计。尹的着眼点在实力与势利。太后兵权在握,皇帝所依靠的不过是几个赤手空拳的书呆子,如果助帝党则成算太小。袁士凯凝神静听,未置一言。

荣禄接任直隶总督後,改编所部为“武卫军”:前军聂士成,後军董福详,左军宋庆,右军袁世凯,荣禄自兼中军。而其中尤以袁的新军兵力最少,总数只有七千。荣禄有四五万人马,京津两地驻防的旗汉各营还有几万兵将。而那时聂士成军的五千人已调到天津,甘军董福祥部进驻长辛店。从当时的军事部署上看,京津两地一直牢牢地控制在后党手里。新军根本不是荣禄对手。袁世凯如果发动兵变,势在必败。陶菊隐先生论及此时说道,袁士凯应召进京,被破格加恩时,荣禄并未昏睡不醒。在这种情况下袁士凯是绝不会冒险出此,孤军告变的。

书生用事不会审时度势,临危却要犯险,以求侥幸。此历代清流取祸之常情。而见机行事,趁势取胜乃兵家惯技。行伍出身的袁士凯尤为此中高手。袁作为一个临时收买来的打手,并非皇帝亲信。万一谭嗣同之谋侥幸成功,则中国历朝都以孝治天下,皇帝乃是以自己为表率的天下第一孝子。阮籍曾言,禽兽知母不知父,弑父者犹禽兽而已,弑母简直是连禽兽都不如了。平民弑母即是大辟之罪。弑皇帝的母亲,特别是立当今圣上为帝,垂帘听政几十年的慈禧,其罪之大,无可以及。一旦国母被弑,圣上将何以向天下交代?

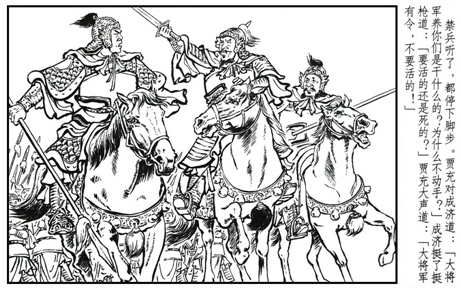

帝制时代,皇帝面子第一要紧,唯满门抄斩袁世凯庶几可以谢天下。《三国演义》里司马昭派贾充指使成济兄弟弑魏主曹髦。曹髦发丧时,大臣陈泰请诛贾充以谢天下。司马昭不允,遂夷成氏三族以塞天下之口,就是一个现成的例子。故袁世凯如果按照谭嗣同的吩咐去做,不管胜败都难免一死。而且成功越快,死得也越快。

或曰,袁世凯既然不愿意干这种冒险的事,应当谢绝。恕不知如此严重的大逆密谋泄露出来岂容犹疑?只要老袁眉头略皱,谭嗣同为防走漏消息,非当场杀了他不可。此等事例史不绝书。

如果老袁痛快答应以後既不肯行动,又何必出首?要是袁世凯这样做,必将导致帝、后两党任何一方取胜都要杀他。帝党恨其畏葸误事。临阵逃脱当然是死罪。后党怒其不首告即是同谋,当然也是死罪。在形同水火的双方之间,岂容观望?!

当谭嗣同策动袁世凯之谋一出口,就等于是把他们俩人同时置于必有一死的境地。如果老袁不按照他後来所采取的卖谭嗣同以求生求荣的策略去做,只有他自己的脑袋搬家一个下场。如果不考虑袁世凯认为谭嗣同只不过是一个年少气盛,残忍嗜杀之徒的话,仅为寄在自己项上的头颅着想,他除先拍胸脯保证,然後再首告以外,别无选择

20日(初五)光绪在乾清宫接见袁士凯,并授以小令箭一支为信,嘱其办好钦差後即日来京陛见。袁士凯战战兢兢地退出乾清宫,当天即乘火车赶回天津。下车後一步也不敢停留,急匆匆径往总督衙门求见。当晚荣禄带领卫队十万火急赶赴颐和园。第二天一大早,光绪照例到中和殿批阅奏章,即有太监口传懿旨,太后请皇上到瀛台相见。光绪来到瀛台,却不见太后。从此以後,除了庚子逃难,直到驾崩,德宗皇帝再也没有离开过瀛台一步。

戊戌政变之後谭嗣同从容告梁启超曰:“昔欲救圣上既无可救,今欲救先生亦无可救,吾已无事可办,唯待死期耳。”他劝梁入日本使馆避祸,自己竟日不出门,以待捕者来。可是捕者却迟迟不至。

两天後9月22日,(八月初七),谭嗣同又到日本使馆劝梁赴日本避难,并将自己手稿托付与梁。9月22、23、24(初七、初八、初九)三日他与通臂猿胡七和单刀王五拟救光绪,因宫内戒备甚严未果。胡王欲护其出奔而被拒。

日本人士数名也力劝其避难日本,其中一人发急地说:“你们中国有句老话,‘留得青山在,不怕没柴烧’。你留得此身,将来可以重整旗鼓,于国家于自己不是更有利吗?”

谭嗣同回答说:“各国变法无不从流血而成。今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也,有之,请自嗣同始。”并言:“自古以来,未有不流血而能成大事者。我愿流血以待後人。”峻拒之,旋被捕。9月28日(八月十三)与林旭等四章京及康有为之弟康广仁和抗疏反对垂帘听政,实与变法案无关之杨深秀六人同赴菜市口就义。京城市民万人空巷看杀头。

随後,慈禧太后以五千两银子赐袁士凯,并补发命令,实授袁士凯候补侍郎衔。庚子乱後,李鸿璋病殁,袁士凯顺接其直隶总督职务。帝党所许之赏额,后党并不吝惜。

後人对谭嗣同甘愿等死之举解说纷纭。有言其“死君”者,有言其“死事”者,有言其“殉主张”者。更有惜其轻弃此身,未能参与兴中会,效力国民革命为戊戌最惨痛之悲剧也者。其实这些看法都没说到点子上。

谭氏任侠,傲游天下,饮誉江湖,不意竟被项城所卖。他虽言“请自嗣同始”愿流血以待後人,然其心中自知,策动之谋既出,已无後退之理。试想如果他逃跑的话,将如何向不同意策动袁士凯而也被诛戮的林旭交代?又如何向被禁终身的皇上交代?——这主意是你谭嗣同力主的,事败你怎么自己倒先跑了?!

想想今日逃亡海外的八九民运激进领袖和知识界名流的道德人格遭人质疑的窘境,当可洞见当初谭嗣同为什么不逃生。——他不愿落个身败名裂,到头来求死不能的下场。

“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉!快哉!”谭嗣同是为自己的行为负责到底而甘愿服诛的。此即其必死,且必不自杀之心所由来。不料後世革命诸公皆以谭嗣同之死来反证其造反有理:“吾不杀彼,彼必杀吾,君不见谭嗣同乎?!”

慈禧太后卷帘归政,本不反对维新。若谭嗣同未出此谋,则袁氏不被逼出首,光绪自无瀛台之禁。後来摄政王也不会想到为皇兄报仇而欲诛袁世凯。袁氏若未被逼怀二心,则辛亥不成,君宪犹在,六四结局当与泰王出面摆平政治危机模式相类,犹不失大国皇家风范。

谭嗣同此谋最终导致中国一系列非革命不可的局面相继出现,直到如今。这些接连不断的革命直接间接造成中国上亿人口进了枉死城。

“非流血不能成”之论无甚创意。孙子曰:“以不战而屈人之兵,善之善者也。故上兵伐谋。”谭氏策动袁士凯倒戈之谋不善之又不善者也。然其以死掩其咎,令後世只能论其智与不智,却无人能责其不义。

以流血成事者,不过效他人故技,蹈他国旧辙耳。以不流血而成大谋者,方见手段。故孙子曰:“必以全争于天下”。可见谋大事者不可轻动,此其大戒。

六四时,广场万众效谭嗣同策动袁世凯般翘首盼望三十八军军长倒戈。该军长采用的是既不倒戈也不执行镇压命令的策略,後来被军事法庭判决。此可为解释袁世凯举措动因之近世旁证。毕竟不是帝后两党相敌的时代,这位军长虽然丢了前程但无死罪。若有死罪,其人端是不能袖手。

凡革命者,无不赞叹谭嗣同以一死提供了不断革命的充分论据。凡不赞成革命者则不能不重新估评谭嗣同之谋。其乏善可陈,无庸置疑。

法国的流血革命始自1789年攻陷巴斯底狱,终于1871年梯也尔的政府军在拉雪兹神父墓地扑灭巴黎公社最後的抵抗,前後总共82年。中国的流血革命始自谭嗣同误出此谋,到六四镇压总共是91年。

但愿共军在木樨地突破手无寸铁的平民筑成的血肉防线,能一举把从菜市口诛六君子开始的流血革命时代划上休止符。

【附录】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

马悲鸣为何对革命党人如此苛刻

薛伟先生:您好!

读马悲鸣《谭嗣同为什么不逃生》一文後,内心久久不能平静。谭嗣同一直是我心目中一位光明磊落为祖国义无反顾的英雄。他的伟大而悲壮的献身精神曾经感动和激励了无数热血志士。而马悲鸣对他的亵渎竟到令人不堪容忍的地步。

我独不解马悲鸣为何对维新志士、革命党人如此苛刻,而对葬送了三分之一中国,屠杀了无数百姓的清王朝和老妖婆慈禧却如此终情。对此种历史观鄙人断难苟同。

或许,我们天天在与中共打交道的人才能深深感受到新保守主义的巨大的现实危害。必须进行一次辩论!很想能有更多的朋友更深入更全面的思考一下这个问题。

此事拜托!代问胡平先生、于大海先生好!

(国内)海洋九五年九月五日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【马悲鸣按】

八九年六月四日,有朋友敲我家的门,告诉我:“开枪了”。我当时只觉得灵感一动,随口说了一句:“这是谭嗣同的错”。这位朋友听了一愣,不知该怎么回答。

一周之後,他又来敲我家的门,特地来告诉我,他想明白了,我的话不无道理。这位朋友是智商颇高的人,其时早已拿到了博士学位。他後来找了一份收入颇丰的工作,过自己的日子去了,没有参与搅局。从那以後,我就想把这个感受写出来,但数易其稿,一直没有写成。原因很简单,虽然谭嗣同策动袁世凯倒戈不是善谋,但其甘愿服诛,拒不逃生,让後人无话可说。

谭嗣同是有思想的人,从他的遗著里看,他向往的是法国式大革命,对皇权并不顶礼膜拜,属于走在时代前头的人。这就是他後来声称“各国变法无不从流血而成。今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也,有之,请自嗣同始。”的思想背景。可是他後来还是为皇帝所用了。这与他的初衷不尽相附。既然为人所用,就要“受人之托,忠人之事”,谭嗣同不乏临事负责的精神。哪象後来胡、赵两朝那些看着人家得意时拼命钻刺,要官、要待遇、要享受,等人家倒了台就赶紧洗刷自己的“三姓家奴”,连一个尽忠的都没有。

林旭预先警告过谭嗣同,袁世凯是个靠不住的反复小人。谭嗣同也并不否认林旭的这个看法,但他却反过来认为正因为袁项城是个反复小人,所以才有可能策反过来。等到袁士凯被逼装出一付大义凛然的样子,拍胸脯保证不负君恩之後,谭嗣同就盛赞袁是“当今天下第一奇男子”,大戴廉价的高帽子。谭嗣同此谋不是正兵之道,而是冒险用奇。他对当时的实力势利的分布与後果的预料都缺乏慎重的考虑,结果是出手即败。

谭嗣同本不赞赏皇权统治,事败之後,他完全可以回到最初的立场上去,以不为皇权效忠死节为名而逃生。但如此一来,谭嗣同就等于两次改变立场,从此不会再有信誉可言。而且从後来的历史发展来看,他逃跑了以後还能干些什么呢?终不能再投奔孙黄等“四大寇”与自己曾经服务过的朝廷对抗吧。谭嗣同已经料到了逃跑的下场,所以他说:“我已无事可办,唯待死期耳。”这是谭嗣同和如今那些当初得意于给共产党当枢机主谋,事败後才又声称当初早就认为只有通过革命才能推翻共产党新阶级的逃生者最大的不同。

死则流芳百世,逃则骂名千古;谭嗣同已经走到了这种地步,所以他坚拒逃生。尽管他英勇就义了,但并不能就此反证他当初用奇就是正谋。尽管他用奇不用正,但他毕竟是负责到底,英勇就义了。拙作的立论正在于此,谈不上什么对革命党人的亵渎与否和对大清王朝及慈禧太后的情有所钟。

著名剧作家欧阳予倩认识谭嗣同。据他的回忆,谭嗣同有很浓的贵公子气。中国所谓的贵公子气,颇类西方的贵族气加骑士风度。如今逃亡海外的六四精英和当年“南书房行走”的道德人格遭人质疑的原因就在于他们只敢惹祸,不敢负责;贵公子气已经当荡然无存,只剩暴发户气了。

——————————

【此文当时未能发表】

【跟帖】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* 历史是胜利者书写的。- Jizao

* 其实苟且偷生的才是聪明人。- qwertyuiop5656

* 豺狼当道却问狐狸光屁股兜裆却对裘皮大衣吹毛求疵。- 赵子龙

* 谭就是因为不逃生,所以被后人高看一眼,才有这些帖子讨论他。- dage88

* 赞同,做事讲究一击必中,没有成功找什么理由都不足为信。- 搂美眉大腿睡觉

* 按族谱,谭嗣同是我的同宗远房七祖公,谭嗣同怎地跟六四挂钩?作为他晚辈,极度不同意,我曾经在隔壁军纵写过我站在亲族+现代中国青年角度看谭嗣同- - - 满独疆独蒙独藏独台独一家的滥觞- 谭嗣同该背锅吗?- 大秦帝国

* 支持原创,感谢发帖。但文章观点仍有待商榷,尤其难以苛同看待六四精英。在没有指责当权者的前提下,就对六四精英进行苛责是没有道理的。对为正义不屈而英勇就义的张志新等人,又如何?撼动改变了社会没有?- Lv200

* 逃亡无可厚非。逃亡之后,迄今三十余年,是否错失什么机会,似乎可商议。法轮功有媒体,达赖喇嘛有感召力,海外民运似乎还可做得更多。比如,有个国情研究智库,有个维权基金会,有个网络精神家园,应该不算苛求。为什么没有?- We The 地球人